- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

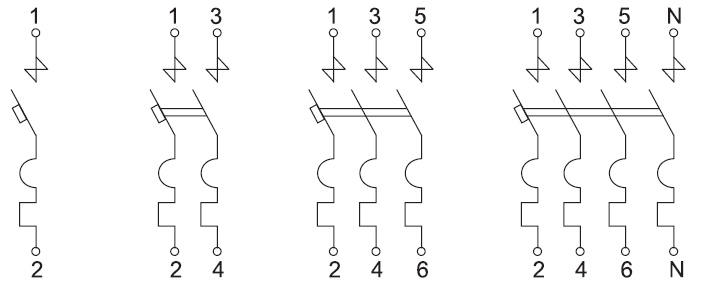

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

5.2.3 Выбор предохранителей

Номинальный ток отключения предохранителя должен быть не менее максимального тока КЗ в месте установки. Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать номинальному напряжению сети.

Выбор по условиям длительной эксплуатации и пуска.

Предохранитель не должен отключать нагрузку при токах, которые являются эксплуатационными, например при пуске. Длительность пуска зависит от характера нагрузки и может достигать 10 с. В плавких вставках не должно происходить старения при воздействии этих токов.

Номинальный ток вставки выбирается по пусковому току нагрузки:

![]()

где Iп – пусковой ток.

При большой длительности пуска или в повторно-кратковременном режиме плавкую вставку выбирают с большим запасом:

![]()

Если предохранитель стоит в линии питающей несколько двигателей:

![]()

где Iр – расчетный номинальный ток линии;

Iп, Iном.дв. – пусковой и номинальный ток для двигателя, у которого эти токи наибольшие.

Для двигателя с фазным ротором, если

![]() :

:

![]()

Выбор по условиям КЗ.

Допускается применение предохранителей при кратности:

![]()

где Iк – ток КЗ у двигателя.

Выбор по условию селективности.

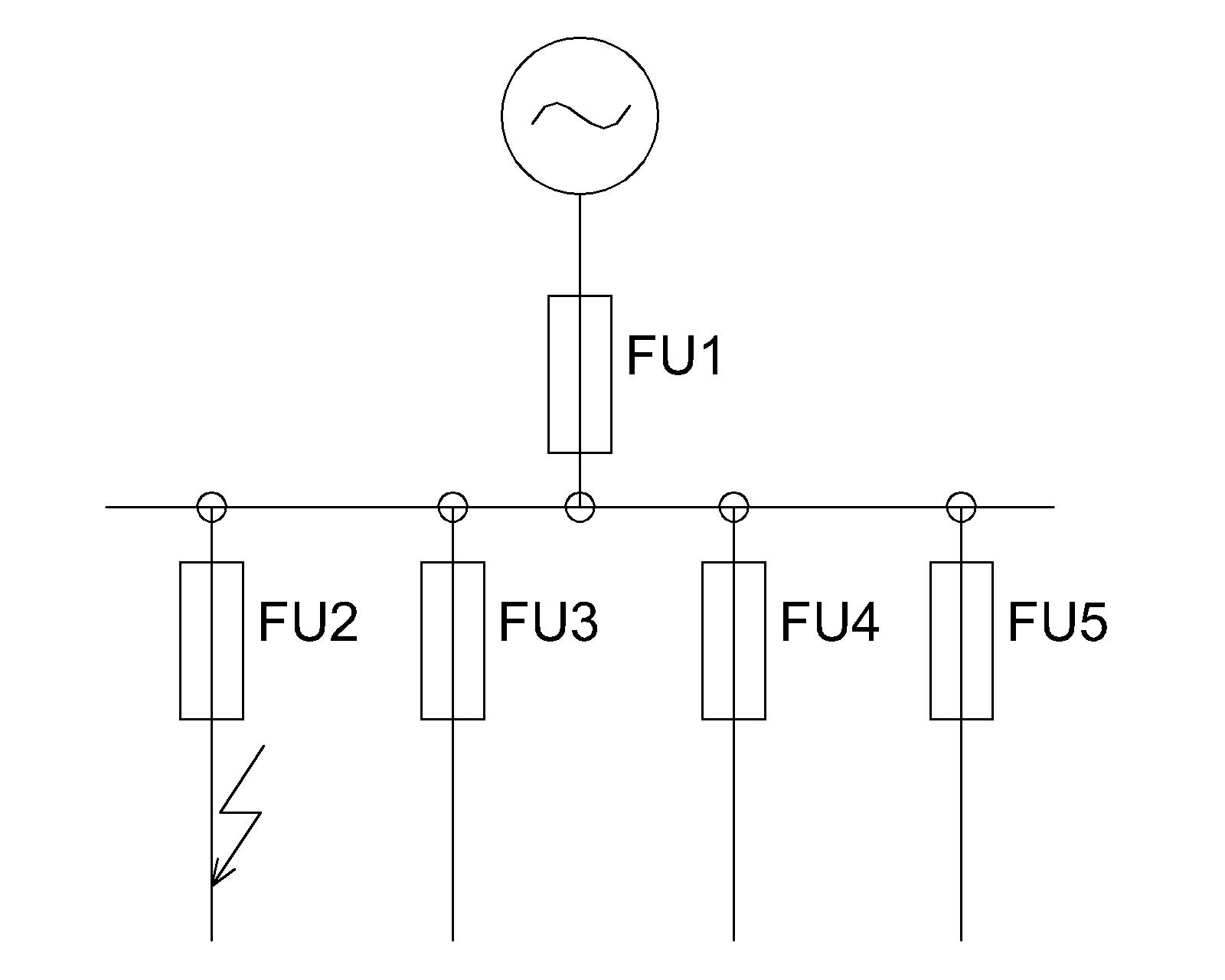

Между источником энергии и потребителем обычно устанавливается несколько предохранителей.

Предохранитель FU1, пропускающий больший номинальный ток, имеет вставку большего сечения, чем предохранитель FU2, установленный у одного из потребителей. При КЗ необходимо, чтобы повреждение отключалось предохранителем, расположенным у места повреждения. Все остальные предохранители, расположенные ближе к источнику должны остаться работоспособными. Такая согласованность работы предохранителей называется избирательностью или селективностью.

Для обеспечения селективности наименьшее фактическое время срабатывания предохранителя FU1 должно быть больше наибольшего времени срабатывания предохранителя FU2. Время срабатывания предохранителя из-за производственных допусков может отклоняться от номинального на ±50%.

5.2.4 Высоковольтные предохранители

Процесс нагрева плавкой вставки в высоковольтных предохранителях протекает также, как и в предохранителях низкого напряжения.

Длительность плавления вставки у высоковольтных предохранителей должна быть менее 2 ч при токе перегрузки, равном 2 Iном, и более 1 ч при токе перегрузки, равном 1,3 Iном.

Высоковольтные предохранители часто применяются для защиты трансформаторов напряжения от КЗ.

Наибольшее распространение получили предохранители с мелкозернистым наполнением и предохранители стреляющего типа.

5.3 Автоматические выключатели

5.3.1 Общие сведения

Применяются в сетях низкого напряжения. Автоматические выключатели предназначены для автоматического размыкания электрических цепей при коротких замыканиях, недопустимых перегрузках по току и нечастых коммутациях в нормальном режиме работы сети.

Основные узлы автоматических выключателей:

токоведущая цепь;

дугогасительная система;

привод автоматического выключателя;

механизм свободного расцепления;

элементы защиты – расцепители.

Основными параметрами автоматов являются:

собственное и полное время отключения;

номинальный ток;

номинальное напряжение;

предельная коммутационная способность ПКС (максимальное значение тока КЗ, которое выключатель способен включить или отключить несколько раз, оставаясь в исправном состоянии);

одноразовая предельная коммутационная способность ОПКС (наибольшее значение тока, которое выключатель может отключить один раз);

электродинамическая стойкость (максимальная амплитуда ударного тока КЗ, который способен пропустить выключатель);

термическая стойкость;

номинальный ток расцепителя.

Номинальные токи главных цепей выключателей, предназначенных для работы при температуре окружающего воздуха 40 °C, должны соответствовать ГОСТ 6827. Номинальные токи для главных цепей выключателя выбирают из ряда: 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 А. Дополнительно могут выпускаться выключатели на номинальные токи главных цепей выключателей: 1500; 3000; 3200 А.

Собственное время отключения – время от момента, когда ток достигает значения тока срабатывания до начала расхождения его контактов.

Полное время отключения – время от момента, когда ток достигает значения тока срабатывания до момента гашения дуги.

Автоматический выключатель может быть снабжен вспомогательными контактами для сигнализации срабатывания.