- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

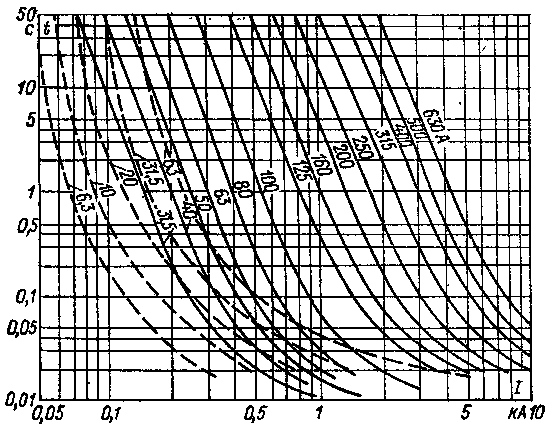

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

5.1 Рубильники и переключатели

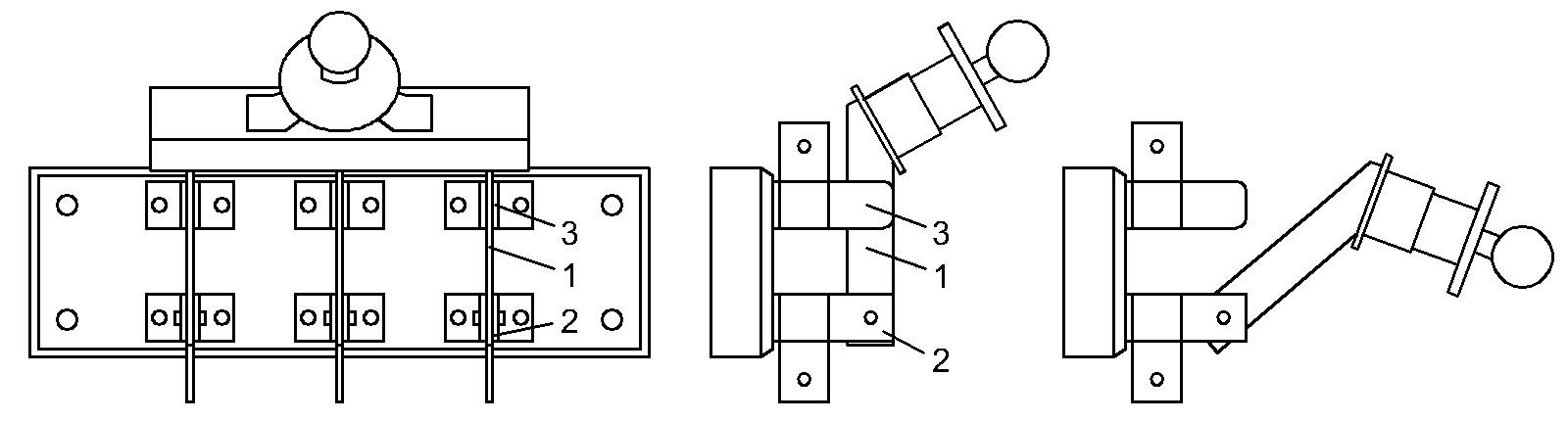

Рубильники и переключатели являются ручными неавтоматическими аппаратами управления. Рубильники выполняются в виде одно-, двух- и трехполюсных аппаратов и служат для включения и отключения, а переключатели — и для переключения электрических цепей при номинальных токах и напряжениях, а также для оперативных действий без нагрузки.

По способу управления рубильники и переключатели бывают с центральной рукояткой — для установки на лицевой стороне распределительных щитов; с рычажным приводом — для установки на каркасе за распределительным щитом. Управление рубильниками и переключателями с рычажными приводами осуществляется с лицевой стороны щита.

Рубильники с центральной рукояткой допускают отключение своего номинального тока при номинальном напряжении до 220 в. При более высоких напряжениях эти рубильники применяют для разрыва электрической цепи только при отсутствии в ней тока нагрузки, в качестве низковольтных разъединителей.

Подвижный контакт – нож 1 вращается в шарнирной стойке 2. При размыкании цепи между ножом и неподвижным контактом стойки 3 загорается дуга. Гашение дуги происходит за счет механического удлинения дуги двигающимся ножом.

При помощи рубильников с рычажными приводами можно отключить номинальные токи при номинальных напряжениях 220 в постоянного тока и 380 в переменного тока. В электроустановках напряжением выше 380 в рубильники с рычажными приводами используют только в качестве разъединителей.

Переключатель имеет две системы неподвижных контактов и три коммутационных положения. В среднем положении ножей цепи разомкнуты.

Пакетные выключатели и переключатели являются малогабаритными коммутационными аппаратами с ручным приводом, которые служат для одновременного управления большим числом цепей. Пакетные выключатели и переключатели используются для нечастых коммутаций в цепях с небольшой мощностью.

5.2 Предохранители

5.2.1 Общие сведения

Предохранители – это электрические аппараты, предназначенные для защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ, посредством расплавления специальных токоведущих частей (плавких вставок) под воздействием тока, превышающего определенное значение, с последующим гашением возникающей электрической дуги. Их изготавливают низковольтными и высоковольтными.

Основными элементами предохранителя являются: плавкая вставка, включаемая последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное устройство.

Плавкая вставка предохранителя обычно представляет собой стеклянную или фарфоровую оболочку, на основаниях которой располагаются контакты, а внутри находится тонкий проводник из относительно легкоплавкого металла. Определённой силе тока срабатывания соответствует определённое поперечное сечение проводника. Если сила тока в цепи превысит максимально допустимое значение, то легкоплавкий проводник перегревается и расплавляется, защищая цепь со всеми её элементами от перегрева и возгорания.

Лампы накаливания снабжают плавкими предохранителями для предотвращения перегрузки питающей цепи в случае возникновения электрической дуги в момент перегорания лампы. Предохранителем в лампе служит участок одного из вводных проводников, расположенных в цоколе лампы. Этот участок имеет меньшее сечение по сравнению с остальной длиной провода.

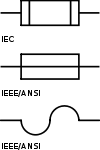

Основной характеристикой предохранителя является время-токовая характеристика, представляющая собой зависимость времени плавления вставки от протекающего тока. Для совершенной защиты желательно, чтобы время-токовая характеристика предохранителя 1 во всех точках шла немного ниже характеристики защищаемой цепи или объекта 2.

Однако реальная характеристика предохранителя 3 пересекает кривую 2. Если характеристика предохранителя соответствует кривой 1, то он будет перегорать из-за старения или при пуске двигателя. Цепь будет отключаться при отсутствии недопустимых перегрузок. Поэтому ток плавления вставки выбирается больше номинального тока нагрузки.

При небольших перегрузках (1,5-2) Iном нагрев предохранителя протекает медленно. Большая часть тепла отдается окружающей среде. Ток, при котором плавкая вставка сгорает при достижении ею установившейся температуры, называется пограничным током Iпогр. Для того, чтобы предохранитель не срабатывал при номинальном токе Iном, необходимо чтобы Iпогр > Iном. При токах, близких к пограничному, температура плавкой вставки должна приближаться к температуре плавления. Время плавления вставки при пограничном токе велико (более 1 ч) и температура плавления ее материала составляет много сотен градусов Цельсия, все детали предохранителя нагреваются до высоких температур. Происходит тепловое старение плавкой вставки.

При плавлении вставки пары металла ионизируются в возникающей дуге благодаря высокой температуре. Из-за большого объема вставки количество паров металла в дуге велико, что затрудняет ее гашение и уменьшает предельный ток, отключаемый предохранителем. Из-за этих особенностей вставок из легкоплавких металлов широкое распространение получили медные (Θпл = 1083 °С) и серебряные (Θпл = 961 °С) плавкие вставки. Для уменьшения температуры плавления плавкой вставки на тонкую медную проволоку наносится шарик из олова. При нагреве вставки сначала плавится олово (Θпл = 232 °С). В месте контакта олова с проволокой начинается растворение меди и уменьшение ее сечения. Это вызывает увеличение сопротивления и повышение потерь в этой точке. Процесс длится до тех пор, пока медная проволока не расплавится в точке расположения оловянного шарика. Возникшая при этом дуга расплавляет проволоку на всей длине. Температура плавления вставки при этом снижается до 280 °С. Температура медной вставки при токе, близком к номинальному, должна быть значительно ниже температуры плавления (из-за теплового старения, когда сечение вставки уменьшается). Поэтому сечение плавкой вставки завышают (увеличивается отношение Iпогр/Iном примерно до 1,8).

У легкоплавких материалов эксплуатационная температура ближе к температуре плавления, что позволяет снизить отношение Iпогр/Iном до 1,2-1,4.

Серебряные плавкие вставки не подвержены тепловому старению, у них можно выбрать любое отношение Iпогр/Iном.

Если ток, проходящий через вставку, в 3-4 раза больше номинального, то процесс нагрева идет практически адиабатически (все тепло идет на нагрев вставки).

Ток, который предохранитель может отключить при КЗ называется предельным током отключения.

Сплошными линиями показаны характеристики предохранителей ПН2 (разборные с наполнителем), штриховыми линиями – предохранителей НПН (неразборные с наполнителем).