- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

Номинальный ток реле:

![]()

где Iном.р – номинальный ток реле;

Iном.д. – номинальный ток двигателя.

Уставка реле по току срабатывания для двигателя с фазным ротором:

![]()

где Iпуск – пусковой ток двигателя.

Уставка реле по току срабатывания для двигателя с КЗ ротором:

![]()

4.6.8 Выбор тепловых реле

Номинальный ток уставки теплового реле – наибольший ток, при протекании которого реле не срабатывает при данном положении регулирующего устройства.

![]()

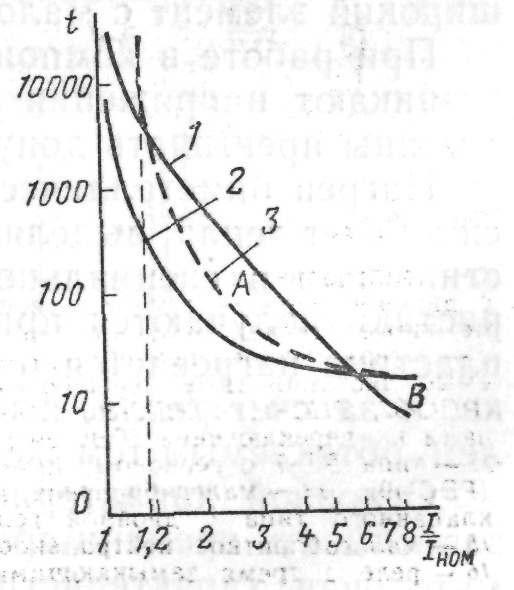

Время-токовая характеристика теплового реле (в холодном состоянии) должна проходить вблизи и ниже характеристики защищаемого объекта.

1 – время-токовая характеристика двигателя;

2 и 3 – время-токовые характеристики тепловых реле.

4.6.9 Электромеханические реле времени

В схемах защиты и автоматики часто требуется выдержка времени между срабатыванием двух или нескольких аппаратов. При автоматизации технологических процессов также может возникнуть необходимость в определенной временной последовательности операций. Реле времени применяется в случаях, когда необходимо автоматически выполнить какое-то действие не сразу после появления управляющего сигнала, а через установленный промежуток времени.

Реле времени различаются по способу замедления:

с электромагнитным замедлением;

с механическим замедлением (с пневматическим замедлением, с часовым или анкерным механизмом и моторные реле).

Реле времени с электромагнитным замедлением применяются только при постоянном токе. Помимо основной обмотки реле этой серии имеют дополнительную короткозамкнутую обмотку, состоящую из медной гильзы. При нарастании основного магнитного потока, он создает магнитный поток в дополнительной обмотке, который препятствует нарастанию основного магнитного потока. В итоге, результирующий магнитный поток увеличивается медленнее, время «трогания» якоря уменьшается, чем обеспечивается выдержка времени.

Этот вид реле времени обеспечивает выдержку времени при срабатывании от 0,07 с до 0,11 с, при отключении от 0,5 с до 7 с.

Реле времени с пневматическим замедлением имеет специальное замедляющее устройство — пневматический демпфер, катаракт. Регулировка выдержки осуществляется изменением сечения отверстия для забора воздуха.

Этот тип реле времени обеспечивает выдержку времени от 0,4 до 180 с, с точностью срабатывания 10 % от уставки.

Реле времени с анкерным или часовым механизмом работает за счёт пружины, которая заводится под действием электромагнита и контакты реле срабатывают только после того, как анкерный механизм отсчитает время, выставленное на шкале.

Этот тип реле времени обеспечивает выдержку времени от 0,1 до 20 с, с точностью срабатывания 10 % от уставки.

Моторные реле времени предназначены для отсчета времени от 10 с до нескольких часов. Оно состоит из синхронного двигателя, редуктора, электромагнит для сцепления и расцепления двигателя с редуктором, контактов.

4.6.10 Герконовые реле

Электрическая дуга или искра, образующиеся при размыкаии и замыкании контактов, приводят к их быстрому разрушению. Этому также способствуют окислительные процессы и покрытие контактных поверхностей слоем пыли, влаги и грязи. Недостатком электромагнитных реле является наличие трущихся механических деталей, износ которых сказывается на их работоспособности. Другим недостатком этих реле является их инерционность, обусловленная значительной массой подвижных деталей.

Эти недостатки электромагнитных реле привели к созданию реле с герметичными магнитоуправляемыми контактами (герконами).

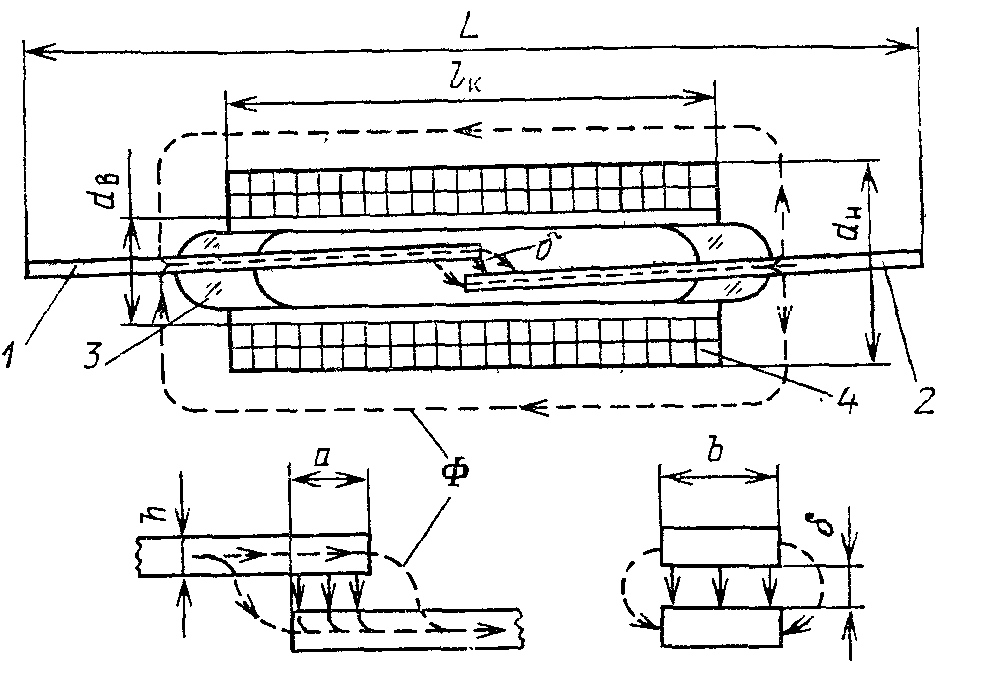

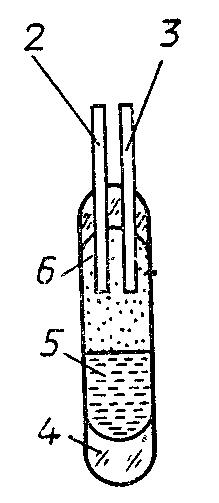

Контактные сердечники 1 и 2 выполнены из ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью (пермаллоя) и ввариваются в стеклянный герметичный баллон 3. Баллон заполнен инертным газом – чистым азотом или азотом с небольшой (около 3 %) добавкой водорода. Инертная среда предотвращает окисление контактных сердечников. Баллон устанавливается в обмотке управления 4. При подаче тока в обмотку возникает магнитный поток Ф, который проходит по контактным сердечникам 1 и 2 через рабочий зазор δ между ними и замыкается по воздуху вокруг обмотки 4. Поток Ф при прохождении через рабочий зазор создает тяговую электромагнитную силу, которая, преодолевая упругость контактных сердечников, соединяет их между собой. При отключении обмотки магнитный поток и электромагнитная сила спадают и под действием сил упругости контактные сердечники размыкаются.

Существуют герметичные реле с размыкающими и переключающими контактами.

Управление герконом можно осуществлять и с помощью постоянного магнита. Если постоянный магнит установлен вблизи геркона, его магнитный поток замыкается через контактные сердечники, которые в результате этого находятся в замкнутом состоянии.

Упругость контактных сердечников обуславливает возможность их вибрации. Одним из способов устранения влияния вибрации является использование жидкометаллических контактов.

Рисунок слева. Внутри подвижного контактного сердечника 1 имеется капиллярный канал, по которому из нижней части баллона 4 поднимается ртуть 5. Ртуть смачивает поверхности касания контактных сердечников 1, 2 и 3. В момент удара контактов при срабатывании возникает их вибрация. Из-за ртутной пленки на контактной поверхности вибрация не приводит к разрыву цепи.

Рисунок справа. Между контактными сердечниками 2 и 3 и ртутью 5 находится ферромагнитная изоляционная жидкость 6. При возникновении магнитного поля ферромагнитная жидкость 6 перемещается, в положение, при котором поток будет наибольшим. Ртуть вытесняется вверх и замыкает контактные сердечники 2 и 3.

Наличие ртути уменьшает переходное сопротивление и увеличивает коммутируемый ток, однако удлиняет процесс разрыва контактов.

Для устранения влияния внешних магнитных полей, а также уменьшения влияния магнитного поля катушки на внешние устройства герконовое реле может быть заключено в кожух из магнитомягкого материала.

Ферридами называются герконовые реле с магнитной памятью. У таких реле имеется две обмотки.

Существуют герметичные силовые контакты (герсиконы), в конструкцию которых внесены дугогасительные контакты. Номинальный ток герсиконов достигает 6,3 А, включаемый ток до 180 А, отключаемый ток до 63 А.