- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

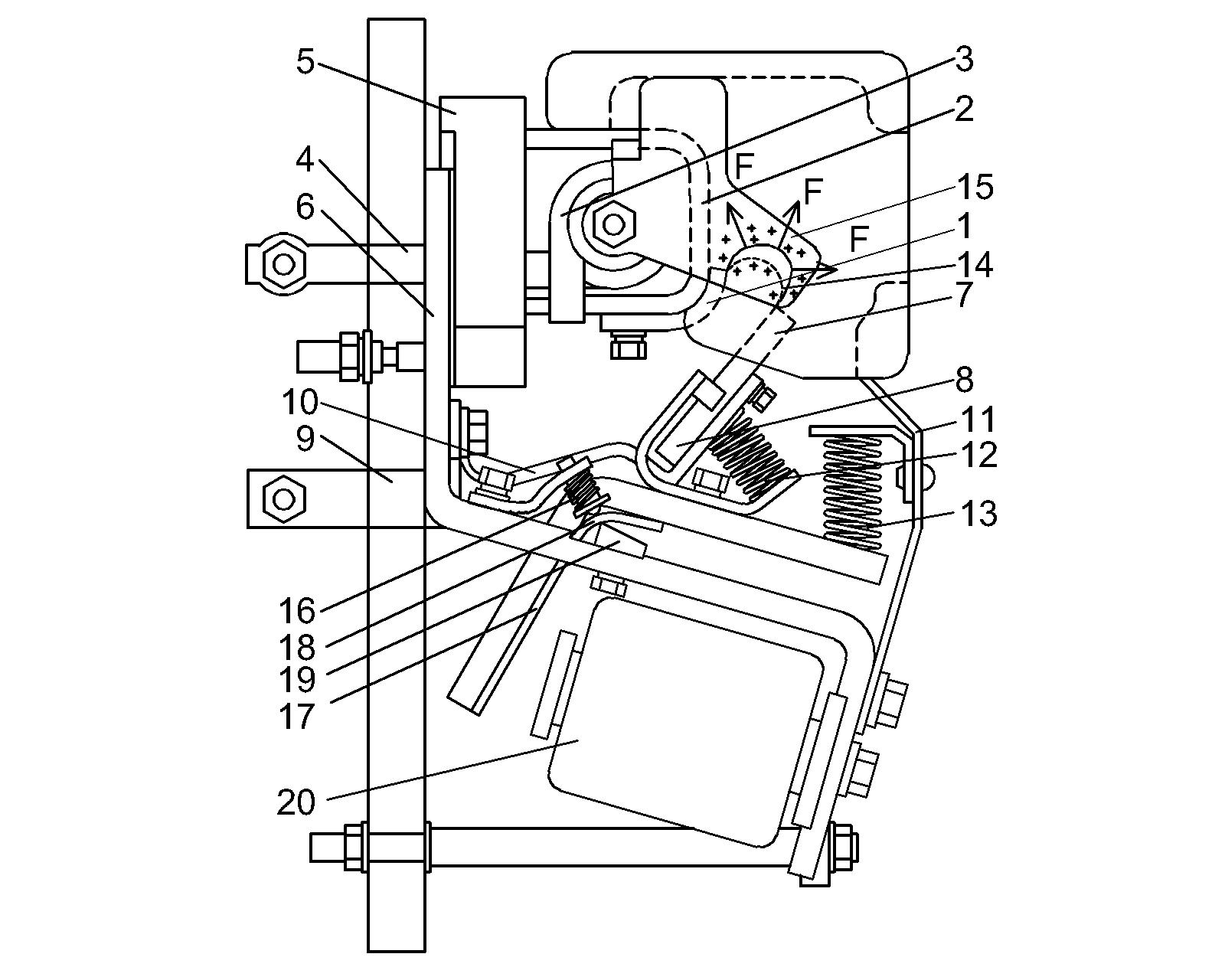

4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

КПВ 600. Неподвижный контакт 1 жестко прикреплен к скобе 2, к которой присоединен один конец дугогасительной катушки 3. Второй конец дугогасительной катушки с выводом 4 закреплен в пластмассовом основании 5. Последнее крепится к прочной стальной скобе 6. Подвижный контакт 7 выполнен в виде толстой пластины, нижний конец которой может поворачиваться относительно точки опоры 8. Благодаря этому контакт 7 может перекатываться и скользить по поверхности неподвижного контакта 1. Вывод 9 соединяется с подвижным контактом 7 гибкой связью 10. Контактное нажатие создается пружиной 12. Под действием магнитного поля опорные точки дуги 14 быстро перемещаются на скобу 2, соединенную с неподвижным контактом 1, и на защитный рог подвижного контакта 11. Возврат якоря в начальное положение производится пружиной 13.

Дугогасительное устройство с электромагнитным дутьем с катушкой тока 3 и полюсами 15.

Электромагнит 20. Якорь 17 вращается на призме 19. Пружин 16 прижимает якорь к призме. По мере износа зазор между скобой якоря 18 и призмой 19 автоматически выбирается под воздействием пружины 16.

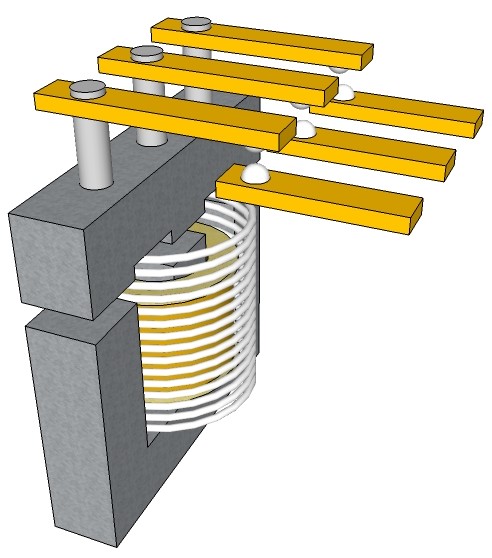

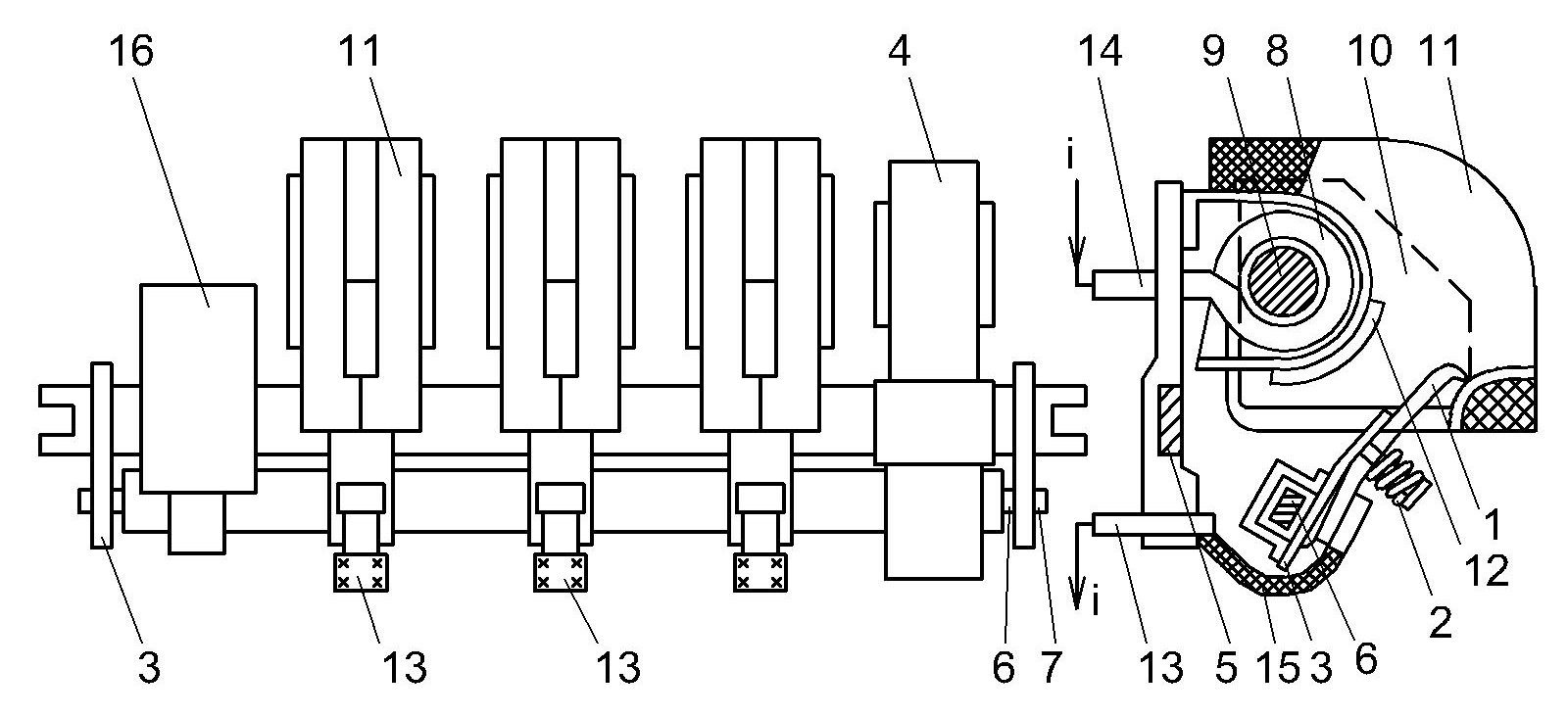

4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

Детали контактора укреплены на изоляционной рейке 5. Рычаг 3 подвижного контакта 1 укреплен на валу 5, покрытом изоляционном материалом. Подвижный контакт 1 и якорь 4 электромагнита связаны через вал 6. Контактная пружина 2 имеет предварительное нажатие. Вал вращается в подшипниках 7. Система дугогашения состоит из последовательной катушки 8, сердечника 9, полюсных пластин 10 и керамической камеры 11. Катушка 8 включена в цепь последовательно с неподвижным контактом 12 и подвижным контактом 1. Главные контакты подключаются в схему выводами 13 и 14. Подвижный контакт 1 соединяется с выводом 13 с помощью гибкой связи 15.

Блок вспомогательных контактов 16 приводится в действие от вала 6.

4.5.5 Магнитные пускатели

Магнитным пускателем называется электрический аппарат, предназначенный для пуска и отключения короткозамкнутых асинхронных двигателей.

В отличие от контактора, магнитный пускатель комплектуется дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя.

При обрыве одной из фаз трехфазного электродвигателя двигатель продолжает работать с повышенным током статора, что приводит к его нагреву и выходу из строя. Тепловые реле пускателя должны сработать в таком режиме и отключить двигатель.

Пускатели могут быть реверсивными. В таком случае в одном корпусе совмещается два контактора, с помощью которых можно осуществлять реверс трехфазного электродвигателя изменением порядка чередования фаз.

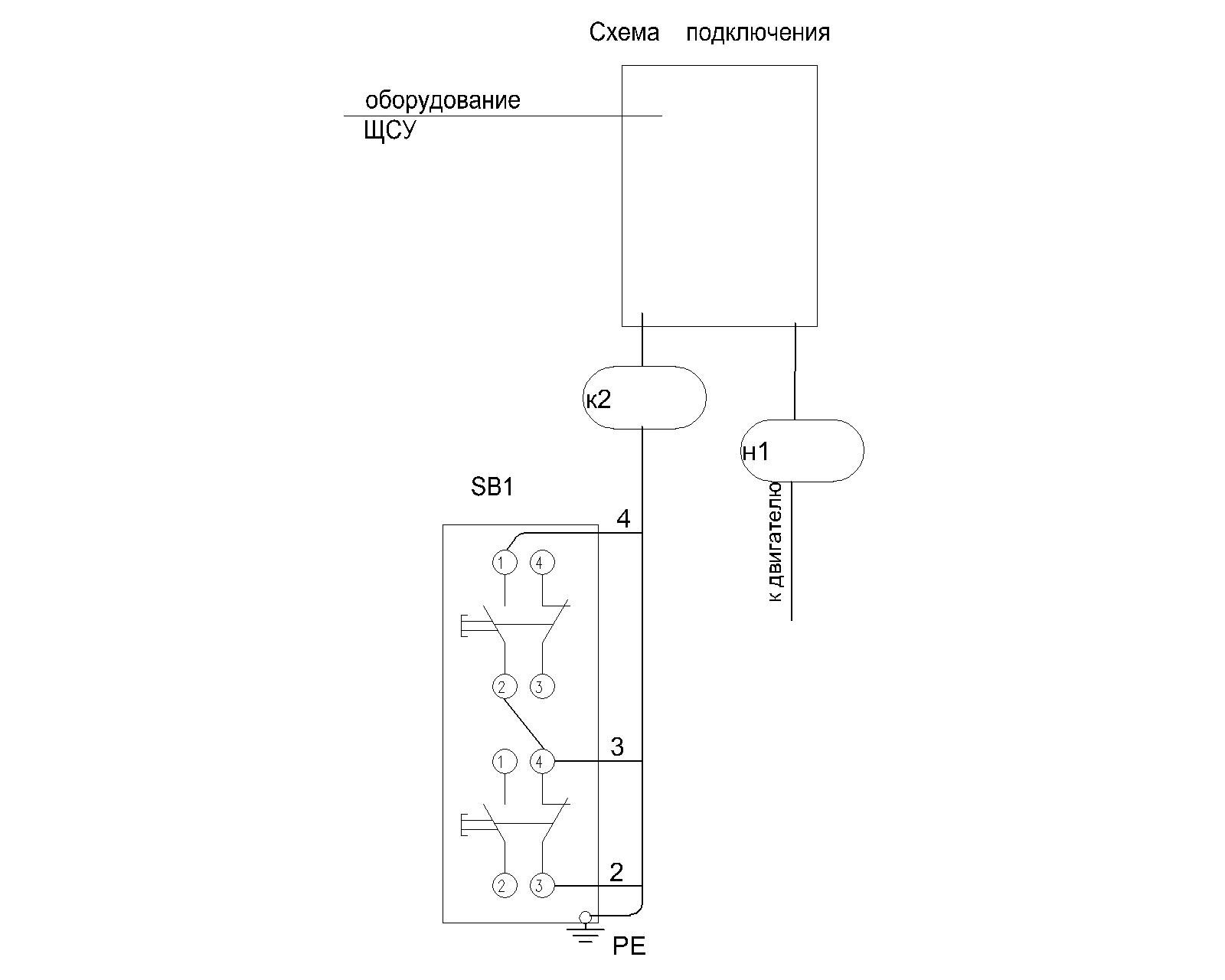

Пример использования 1.

Схемой предусматривается:

местное управление кнопкой SB1;

дистанционное отключение по параметрам КИП из АСУТП;

сигнализация работы электродвигателя в АСУТП;

сигнализация «вкл», «откл», «авария» на внешней панели модуля управления.

4.6 Электрические реле

4.6.1 Общие сведения

Релейные элементы (реле) находят широкое применение в схемах управления и автоматики, так как с их помощью можно управлять большими мощностями на выходе при малых по мощности входных сигналах; выполнять логические операции; создавать многофункциональные релейные устройства; осуществлять коммутацию электрических цепей; фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня; выполнять функции запоминающего элемента и т. д.

Реле – электрический аппарат, в котором при плавном изменении управляющего (входного) параметра до определенной наперед заданной величины происходит скачкообразное изменение управляемого (выходного) параметра. Хотя бы один из этих параметров должен быть электрическим.

Реле может реагировать не только на входной параметр, но и на разности значений (дифференциальные реле), изменение знака или скорости изменения входного параметра.

Когда реле имеет только один выходной параметр, хотя оно должно воздействовать на несколько независимых цепей, или когда мощность реле недостаточна для воздействия на управляемые цепи, используется промежуточное реле. В этом случае основное реле воздействует на промежуточное, которое имеет необходимое число управляемых цепей и необходимую мощность.

Реле обычно состоит из трех основных функциональных элементов: воспринимающего, промежуточного и исполнительного.

Воспринимающий (первичный) элемент воспринимает контролируемую величину и преобразует её в другую физическую величину. Воспринимающий элемент в зависимости от назначения реле и рода физической величины, на которую он реагирует, может иметь различные исполнения, как по принципу действия, так и по устройству. Например, в реле максимального тока или реле напряжения воспринимающий элемент выполнен в виде электромагнита, в реле давления – в виде мембраны или сильфона, в реле уровня – в виде поплавка и т.д.

Промежуточный элемент сравнивает значение этой величины с заданным значением и при его превышении передает первичное воздействие на исполнительный элемент.

Исполнительный элемент осуществляет передачу воздействия от реле в управляемые цепи. Все эти элементы могут быть явно выраженными или объединёнными друг с другом.