- •Лекция 1. Педмет социологии управления

- •2. Базовые управленческие парадигмы (методологический аспект анализа и понимания управления)

- •3. Сущность управления и его специфика

- •4. Управление как система

- •5. Управление как процесс. Функции управления.

- •Лекция 7. Элита как субъект социального управления

- •Часть 1. Понятие элиты

- •Основные методы выявления социальных элит:

- •Функции элиты:

- •Часть 2. Элиты и аппарат управления (бюрократия)

- •Социологическая трактовка бюрократии

- •Бюрократия и номенклатура

- •Часть 3. Мировые элиты – игроки глобальной системы

- •Управления

- •Лекция 9. Социальный контроль

- •Виды социального контроля:

- •Лекция 10. Социальное планирование

- •7 Семестр современные парадигмы социологии

Функции элиты:

Стратегическая – определение программы действий и развития путем генерирования идей, отражающих интересы и ценности различных социальных субъектов и широких слоев общества. Это – функция топ-менеджмента.

Коммуникативная – сбор, изучение и представление (отражение) в социальных программах интересов различных социальных субъектов.

Организаторская – воплощение программ в жизнь; обеспечение поддержки со стороны объекта управления (народа, масс, общностей) реализации социальных программ. Это – функция вторичного звена власти.

Интегративная – обеспечение и укрепление стабильности системы (общества) путем непосредственного управления (согласование интересов, компромиссы, принуждение, контроль и т.п.).

Структурный анализ элиты показывает ее неоднородность и функциональное разнообразие. Можно выделить несколько подходов, которые дают различные версии описания структурно-функциональных характеристик правящих элит (российский политолог О.В.Кры-штановская):

1-ый подход выделяет две проекции анализа:

- горизонтальную: чиновники (назначаемая бюрократия, иерархия) – депутаты (избираемые лица, легислатура;

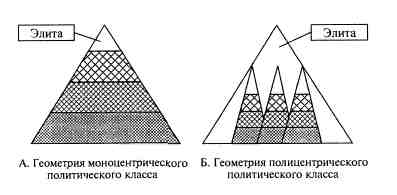

- вертикальную: единственная элита (А :моноцентрия, номенклатура, диктатура) – множественность элит (Б: полицентрия или полиархия по Р.Далю).

2-ой подход выделяет два типа структур (принципов организации и функционирования): формальную и неформальную.

Формальная структура – официальная, явная архитектура элиты:

Первый вариан: элита = сумма субэлитных групп, которые могут быть:

- отраслевыми (экономические, политические, военные и др.);

- функциональными (идеологи, силовики, администраторы и т.п.);

- репутационными (назначенцы, избранники);

- иерархическими (субэлитные слои).

Второй вариант (Дэвид Рисмен «Одинокая толпа»): элита = группы интересов, которые бывают двух видов:

1) непосредственно принимают решения («вето-группы») и

2) влияют на принятие решений.

Третий вариант (Энтони Гидденс): в структуре самой элиты есть специфический элемент – топ-элита или «карцерная группа» (закрытая, изолированная общность) = 20-30 человек.

Четвертый вариант выделяет в структуре правящей элиты:

политическую элиту (властные функции )

бюрократическую элиту (управленческо-административный аппарат)

коммуникационные и идеологические элиты (представители науки, СМИ, культуры, духовенства).

Неформальная структура – скрытая организационная и функциональная характеристика элиты – клиентела как совокупность неформальных связей и личных зависимостей-обязательств; клиентела суть антагонист бюрократии как принципа управления (типа М.Вебера). М.Афанасьев определял клиентелу как форму «социальной — персональной или коллективной — зависимости, происходящей из неравномерного распределения ресурсов власти». Дж.Виллертон писал, что даже самое развитое бюрократическое государство не может избежать патронажа при рекрутации и мобильности элитных кадров.

Клиентела характеризуется множеством организационных элементов:

клан – группы взаимопомощи при лидере (группа политической поддержки, экономической, интеллектуальной и силовой), которые отличаются неиерархической структурой, отсутствием фиксированных должностей, непостоянным членством, наличием некоторых моральных принципов и общих интересов, связывающих группу. Они совместно участвуют в разработке проектов, накапливают информацию и полезные контакты. Такие клановые группы взаимопомощи создаются вопреки бюрократической разобщенности различных институтов власти и являются, по сути дела, межинституциональными неформальными общностями, существующими параллельно с формальными иерархизированными группами. Клан формируется вокруг одного или нескольких политических деятелей, вербует сторонников, разрастается, стремясь к покрытию всего политического поля. Чем больше членов клана работает в разных иерархиях, тем больше его капитализация.

клика – термин придумал Ч.Кули (от франц. шайка, банда), ввел в оборот Г.Дикс – неформальное политическое объединение, ставящее своей целью захват власти или установление контроля над ней путем использования нелегальных средств. По внутренней структуре и характеру взаимодействия выделяют клики партнерского типа («группу равных») и авторитарного типа («лидер – последователи»), которые, достигая своей цели, трансформируются соответственно в олигархию и клиентелу.

обойма – мини-пирамида из патрона и его клиентов, которая не вписывается вписанные в геометрию формальной организации. Обоймы и формальные иерархические группы постоянно борются между собой, так как сами принципы их функционирования и целеполагания несовместимы. Клиентелистские связи, не являясь легальными, а тем более легитимными, иногда становятся важным механизмом существования целого политического режима.

внутренние партии – группы интересов, которые формируются внутри элиты вокруг лидеров как носителей и выразителей конкретных интересов (политических, экономических и т.п.).

стратегические группы (мозг, субэлита планирования и проектирования) + группы давления (сила)

Джеймс Мэйзел в своей книге «Миф правящего класса», исследуя характеристики элиты, вывел знаменитую формулу «трех С»: «Conscience — Cohesion — Conspiracy (Сознание — Сплоченность — Сговор)». Эта формула содержит в себе утверждение, что элита суть социальная группа, насквозь пронизанная неформальными патрон-клиентскими отношениями, которой имманентно присущи такие черты, как групповое сознание, замкнутость, сплоченность и автономия от других страт общества. По Мэйзслу, элита— внутренне гомогенная, сплоченная группа, обладающая самосознанием, которая вовсе не является объединением изолированных индивидов. Принадлежность к элите больше похожа на членство в эксклюзивном клубе, чем на формальную идентификацию себя с абстрактным классом. Каждый в элите знает каждого, его бэкграунд, степень лояльности и интересы. Элита объединена сговором и тайной «круговой порукой». Элита — самосохраняющийся (а иногда и самовоспроизводящийся), эксклюзивный, замкнутый сегмент общества. Власть в ней репрезентируется богатством и престижем.

Как бы мы не анализировали элиту, её фундаментальным признаком будет максимальная степень общности интересов, общности целей и единства действия.

Системы рекрутирования (отбора, формирования) политических элит:

Система гильдий (корпоративная система – имеет давние традиции, распространена в среде недемократических поликультур) |

Антрепренерская система (предпринимательская система - складывалась в западноевропейском культурном пространстве) |

характерные черты системы: |

|

|

|

недостатки системы: |

|

|

|