- •Лекция 1. Педмет социологии управления

- •2. Базовые управленческие парадигмы (методологический аспект анализа и понимания управления)

- •3. Сущность управления и его специфика

- •4. Управление как система

- •5. Управление как процесс. Функции управления.

- •Лекция 7. Элита как субъект социального управления

- •Часть 1. Понятие элиты

- •Основные методы выявления социальных элит:

- •Функции элиты:

- •Часть 2. Элиты и аппарат управления (бюрократия)

- •Социологическая трактовка бюрократии

- •Бюрократия и номенклатура

- •Часть 3. Мировые элиты – игроки глобальной системы

- •Управления

- •Лекция 9. Социальный контроль

- •Виды социального контроля:

- •Лекция 10. Социальное планирование

- •7 Семестр современные парадигмы социологии

Лекция 9. Социальный контроль

Любое общество заинтересовано в сохранении собственной целостности и устойчивости, что зависит от характера и формы поведения членов этого общества. Поведение человека в обществе носит принципиально нормативный характер, т.е. определяется набором правил, которые задают формы индивидуального и социального поведения. Относительно этих правил поведение может оцениваться как нормальное (соответствует правилам) и девиантное (не соответствует правилам, отклоняющееся).

Большинство общепринятых норм и правил соблюдается добровольно в силу понимания их полезности, но только на совестливость и добровольность рассчитывать не приходится возникает необходимость в средстве обеспечения соблюдения правил всеми, обеспечения нормального соотношения личных и общественных интересов. Таким средством является система социального контроля, которая идет параллельно процессу социализации и подкрепляет социальный конформизм субъекта (здесь возникает проблема критического осмысления действующих норм и ценностей).

Социальный контроль (от фр. «проверка») – элемент общественной системы (социальный институт) по нормативному регулированию взаимодействия социальных субъектов; – механизм социальной регуляции поведения и поддержания общественного порядка; – совокупность средств, с помощью которых общество обеспечивает воспроизводство господствующего типа общественных отношений, социальных структур. Система социального контроля гарантирует такое поведение членов общества, которое соответствует ролевым требованиям и ожиданиям.

СК – ровесник общества – выступает как способ саморегуляции общественной системы. Его основа – исторически сложившиеся, оговоренные и полезные для данного общества образцы поведения и мышления, принятые как желательные или обязательные для всех.

Главная задача СК – создание условий для сохранения устойчивости общества и обеспечение её позитивных изменений (развития). Эта задача решается посредством выполнения следующих функций СК:

охранительная – защита социального порядка посредством нормирования общественных отношений, то есть определения границ дозволенного исходя из ценностного порядка культуры;

стабилизирующая – организуя поведенческие ожидания, СК обеспечивает предсказуемость поведения людей в стандартных ситуациях и тем самым способствует неизменности социального порядка

компромиссная – обеспечение баланса интересов различных социальных субъектов (групп, слоев, личностей), то есть определение степени свободы деятельности одних, когда не преступается грань ущемления степени свобод деятельности других участников социального взаимодействия;

социализирующая – обеспечение преемственности основ социального порядка;

регулятивная – отслеживание, оценка и санкционирование девиаций.

Эти функции позволяют охарактеризовать СК как глобальный социальный механизм по стандартизации и унификации поведения человека, сфера действия которого распространяется как на социальные взаимодействия человека, так и на индивидуальное поведение (вплоть до бытовых привычек); разница лишь в степени инклюзивности и формах контроля.

Структура СК = нормы + санкции + агенты контроля.

Нормы – совокупность правил и предписаний, задающих правильный (принятый) образец поведения; они призваны запрещать или разрешать какую-либо форму поведения. В норме всегда находит своё выражение конкретная ценность данного общества (культуры).

Через систему норм формируется сеть социальных отношений с конкретными правилами, обязательствами и ожиданиями. Нормы связывают, т.е. интегрируют, людей в единую общность, коллектив. Каким образом это происходит? Во-первых, нормы – это всегда и обязанности одного лица по отношению к другому (или другим). Во-вторых, нормы – это еще и ожидания: от соблюдающего данную норму человека окружающие ждут достаточно однозначного поведения.

Функции норм: интеграция индивида в группу и общество; определение девиации; задавание эталонов социального действия, конформистского поведения. Социальные нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком качестве они себя проявляют: как стандарты поведения (обязанности, правила); как ожидания поведения (реакция других людей).

Виды норм: групповые (общие для конкретной социальной общности) и общие (принятые в рамках всего общества, общекультурные нормы); мягкие и жёсткие (по степени нарастания жёсткости выделяют следующие нормы: обычаи – манеры – этикет – традиции – групповые привычки – нравы – юридические законы – табу).

Исторически первой формой социального контроля в обществе был обычай. Затем по мере развития общества главенствующую роль стала играть религия. В настоящее время в сфере социального контроля особое место занимает право (социальный порядок сегодня – это преимущественно правопорядок), а среди субъектов контроля – государственно-правовые институты.

Норма полноценно функционирует (регулирует поведение социального субъекта) только в сочетании с санкцией.

Санкция – способ реагирования общества на поведение субъекта; – система средств наказаний и поощрений, стимулирующая соблюдение норм. Санкция выступает как силовой элемент нормы и призвана обеспечит конформистскую ориентацию (полезность, бесконфликтность) поведения субъекта. Конкретное содержание санкции определяется культурой общества, системой его религиозных, этических, правовых норм и ценностей.

Виды санкций: позитивные (поощрение) и негативные (наказания); формальные (писаные, официальные) и неформальные (неписаные); физические, экономические, административные и моральные.

Регулятором поведения служит не столько сама санкция, сколько ожидание её применения и уверенность в её неизбежности. При применении санкции следует всегда учитывать степень её адекватности девиации ( проблемы болевого порога, человеческой психологии, социальных последствий неразумных санкций).

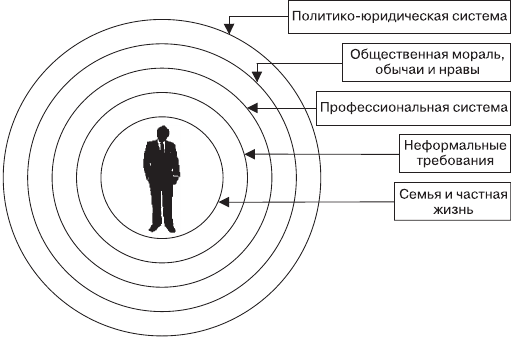

Агенты контроля – субъекты и объекты поля СК. В зависимости от ситуации и вида контроля агентами СК могут выступать государство (органы власти), общественное мнение, семья, круг общения (друзья, коллеги), другой человек. Принято выделять формальные, или официальные (милиция, школа), и неформальные (семья, компания) субъекты СК. П.Бергер считает, что любой человек находится в центре расходящихся концентрических кругов, представляющих разные зоны действия разных агентов СК. Каждый последующий круг – это новая зона контроля со своими формами, методами, видами контроля.