- •Издержки производства, их сущность и классификация

- •Издержки производства в краткосрочном периоде

- •Издержки производства в долгосрочном периоде

- •Принятие решений фирмой в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •Циклические потоки

- •Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа

- •Классическая теория занятости

- •Кейнсианская теория занятости

- •Монетаристская теория занятости

- •Безработица: сущность

- •Основные виды безработицы

- •Теория «полной занятости»

- •Закон Оукена

- •I. Социальные последствия безработицы

- •II. Экономические последствия безработицы

- •Причины цикличности и типы циклов

- •Понятие цикличности

- •Причины цикличности

- •Типы циклов

- •Фазы промышленного цикла

- •Депрессия

- •Оживление

- •I и II подразделения в промышленном цикле

- •Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос

- •Виды фискальной политики

- •Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное предложение

- •Достоинства и недостатки фискальной политики

- •Дискреционная финансовая политика

- •Влияние государственных расходов на производство

- •Налоги и потребление

- •Налоги и сбережения

- •Мультипликаторы налогов и государственных расходов

- •Инструментарий дискреционной финансовой политики

- •Политика встроенных стабилизаторов

- •Налоги как встроенный стабилизатор

- •Социальные выплаты в механизме стабилизации

- •Взаимосвязь дискреционной и автоматической финансовой политики

- •Кейнсианская и классическая концепции налоговой политики Кейнсианская модель налоговой политики

- •Классическая (консервативная) концепция налоговой политики

- •Взаимодополнение кейнсианской и классической концепций налоговой политики

- •Финансовая политика в России

I. Социальные последствия безработицы

Отрицательные

Обострение криминогенной ситуации.

Усиление социальной напряженности.

Рост количества физических и душевных заболеваний.

Увеличение социальной дифференциации.

Снижение трудовой активности.

Положительные

Повышение социальной ценности рабочего места.

Увеличение личного свободного времени.

Возрастание свободы выбора места работы.

Увеличение социальной значимости и ценности труда.

II. Экономические последствия безработицы

Отрицательные

Обесценивание последствий обучения.

Сокращение производства.

Затраты на помощь безработным.

Утрата квалификации.

Снижение жизненного уровня.

Недопроизводство национального дохода.

Снижение налоговых поступлений.

Положительные

Создание резерва рабочей силы для структурной перестройки экономики.

Конкуренция между работниками как стимул к развитию способностей к труду.

Перерыв в занятости для переобучения и повышения уровня образования.

Стимулирование роста интенсивности и производительности труда.

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА — выбор государством курса и проведение совокупности мер, направленных на урегулирование денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение неумеренного роста цен. Зачастую сочетается с общестабилизацйонными мерами на макроэкономическом уровне.Антиинфляционная политика может быть как упреждающей раскручивание маховика инфляции, так и проводиться на фоне уже прогрессирующей инфляционной ситуации. В этом случае осуществляется разновидность антиинфляционная политика — дефляционная политика. В странах с развитой рыночной экономикой основным объектом антиинфляционной политики является инфляция издержек (спираль: цены — доходы — цены). Поэтому антиинфляционная политика проводится главным образом путем замораживания или ограничения роста доходов и цен, притормаживания излишней деловой активности посредством удорожания кредита и лишь во вторую очередь предусматривает урегулирование госбюджета, сокращение государственных расходов. Антиинфляционная политика должна быть увязана с продуманной структурной политикой и инвестиционной политикой, иначе структурные дисбалансы будут воспроизводить инфляционный спрос и порождать новые витки инфляции.

Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS) и факторы их определяющие.

В разделе «Микроэкономика» анализируются спрос, предложение и цена на отдельные товары на единичных рынках. В разделе «Макроэкономика» эти категории рассматриваются на уровне национальной экономики. Поэтому здесь понятия «спрос», «предложение» и «цена» применяются ко всем продуктам и услугам, созданным в стране, т.е. к национальному продукту.

Чтобы определить совокупный спрос, совокупное предложение и совокупную цену в рамках национальной экономики, необходимо объединить тысячи отдельных цен, товаров и рынков. Их объединение в одну совокупную цену, один совокупный товар и один совокупный рынок называется агрегированием. Таким образом, объектом макроэкономического анализа, теории спроса и предложения являются национальный рынок, совокупная цена (уровень цен) и реальный национальный продукт.

Национальный рынок можно рассматривать как совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляются реализация товаров и услуг, обращение капитала, купля-продажа рабочей силы в масштабе страны.

Основными экономическими субъектами национального рынка являются государство, домашние хозяйства и фирмы (предприятия). Государство обеспечивает население и фирмы общественными благами, осуществляет закупки товаров и услуг, а также выплачивает государственным служащим заработную плату. Фирмы выпускают продукцию и услуги, выручают за это деньги и предъявляют спрос на рабочую силу. Домашние хозяйства предлагают рабочую силу и денежные ресурсы, получают за них вознаграждение и предъявляют спрос на продукцию фирм. Таким образом, национальный рынок функционирует в виде:

рынка товаров и платных услуг; рынка денег и ценных бумаг; рынка труда.

На каждом из этих рынков взаимодействуют между собой совокупный спрос и совокупное предложение, а также устанавливается равновесие между ними.

Совокупный спрос — это спрос на общий объем товаров и услуг, который может быть предъявлен при данном уровне цен. Он имеет две формы: натурально-вещественную и стоимостную. Натурально-вещественная форма совокупного спроса отражает общественную потребность населения, фирм и государства в товарах и услугах. Его структура может быть представлена: во-первых, определенными видами продуктов и услуг непроизводственного потребления, удовлетворяющими личные и иные непроизводственные потребности; во-вторых, совокупностью всех средств производства и производственных услуг (научные исследования и разработки, направленные на совершенствование технологии; обслуживающая производство информация; связь и т. д.).

Совокупный спрос в стоимостном выражении представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике. Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос экономическими агентами: населением, предприятиями и государством, и общим уровнем цен в экономике. В структуре совокупного спроса можно выделить:

потребление С (С – от англ. consumption – потребление) — спрос на потребительские товары и услуги; инвестиции I (I – от англ. investment – инвестиции) — спрос на инвестиционные товары; государственные закупки G (G – от англ. government – правительство) — спрос на товары и услуги со стороны государства; чистый экспорт Xn — разность между спросом иностранцев на отечественные товары (экспортом) и отечественным спросом на иностранные товары (импортом).

Совокупный спрос равен общей сумме спросов на конечную продукцию:

C + I + G + Xn.

Одни компоненты совокупного спроса относительно стабильны, изменяются медленно, например потребительские расходы. Другие — более динамичны, например инвестиционные расходы, их изменения вызывают колебания экономической активности.

Кривая совокупного спроса AD (от англ. aggregate demand) показывает количество товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. Она дает такие комбинации объема выпуска и общего уровня цен в экономике, при которых товарный и денежный рынки находятся в равновесии. Движение вдоль кривой AD отражает изменение совокупного спроса в зависимости от динамики общего уровня цен. Наиболее простое выражение этой зависимости можно получить из уравнения количественной теории денег:

MV=PQ,

отсюда или или ,

где Р – уровень цен в экономике, в данном случае – индекс цен;

Q — реальный объем выпуска, на который предъявлен спрос;

М — количество денег в обращении;

V — скорость обращения денег.

Следовательно, AD находится в прямой зависимости от денежной массы и скорости обращения денег и в обратной — от уровня цен.

Совокупный спрос, находясь в обратной зависимости от цены, снижается под влиянием ряда факторов. К ним относятся следующие:

«Эффект уровня процентной ставки», т. е. цены использования ссуды. Дело в том, что рост уровня цен заставляет и потребителей, и производителей брать деньги в долг. Это обстоятельство повышает процентную ставку. Поэтому покупатели откладывают свои покупки, а предприниматели сокращают инвестиции. В результате совокупный спрос уменьшается. Это явление называется «эффект процентной ставки». «Эффект кассовых остатков», или «эффект богатства». Рост цен снижает реальную покупательную способность накопленных финансовых активов с фиксированной стоимостью (облигации, срочные счета), что делает их владельцев беднее и побуждает к сокращению расходов. «Эффект импортных товаров». Рост цен внутри страны при стабильных ценах на импорт перекладывает часть спроса с внутренних товаров на импортные и сокращает экспорт, что снижает совокупный спрос в экономике.

К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, относится все, что воздействует на потребительские расходы населения, инвестиционные расходы фирм, государственные расходы, чистый экспорт: благосостояние потребителей, их ожидания, налоги, процентные ставки, субсидии и льготные кредиты инвесторам и т. д. Из уравнения количественной теории денег можно сделать вывод, что на совокупный спрос влияют величина денежной массы и скорость обращения денег между секторами экономики. Следовательно, AD является функцией М и V; AD = f (М, V). Влияние вышеперечисленных неценовых факторов на совокупный спрос в конечном итоге можно свести к изменениям денежной массы и скорости обращения денег. Изменение неценовых факторов отражается сдвигом кривой AD. Например, увеличение предложения денег (или скорости их обращения) и соответствующий рост платежеспособного спроса в экономике отразится на графике сдвигом кривой AD вправо (рис. 8.1), которая займет положение A1D1. Снижение спроса, например, на нефть на мировом рынке и соответствующее сокращение экспорта приведет к сокращению совокупного спроса. Это отразится графически сдвигом AD влево. Кривая совокупного спроса займет положение A2D2.

Совокупное предложение — это общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (в стоимостном выражении). Это понятие часто используется как синоним валового национального, или внутреннего продукта.

Кривая совокупного предложения, AS (от англ. aggregate supply), показывает, какой реальный объем национального производства (совокупного выпуска) может быть предложен на рынок предпринимателями при разных значениях общего уровня цен в экономике. AS может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине валового внутреннего продукта (ВВП).

AS = ВНП = ВВП.

На способность экономики произвести тот или иной объем товаров и услуг влияет количество и качество применяемых факторов производства (земли, труда, капитала, предпринимательские способности). Тогда

AS = рента + зарплата + процент + прибыль.

Увеличение количества или повышение качества факторов производства приводит к росту производственных мощностей, а значит, к росту AS. Кривая совокупного предложения условно состоит из трех частей:

горизонтальной или кейнсианской, когда производство растет при неизменяемом уровне цен и при не полном использовании производственных мощностей и ресурсов; восходящей, когда увеличивается объем национального продукта и растут цены; вертикальной или классической, когда экономика достигает высшей точки своих производственных возможностей. Поэтому реальный объем производства национального продукта не увеличивается, а рост его номинального объема связан только с ростом уровня цен.

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Более высокие цены стимулируют производство товаров и их предложение. Более низкие цены, наоборот, сокращают производство и предложение товаров.

На совокупное предложение влияют не только ценовые, но и неценовые факторы. Если ценовые факторы показывают движение по кривой совокупного предложения AS, то неценовые смещают кривую вправо (A1S1) при уменьшении издержек и влево (А2S2) – при их увеличении. К неценовым факторам относятся те, которые могут изменить издержки:

цены на ресурсы (земельные, трудовые, капитальные). Их повышение увеличивает издержки производства, поэтому снижает совокупное предложение и кривая AS смещается влево. Снижение цен вызывает обратную реакцию; рост производительности труда увеличивает объем производства и тем самым – совокупное предложение и кривая AS сместится вправо; правовое регулирование (налоги, субсидии): если налоги вырастут, то издержки увеличатся, совокупное предложение сократится, кривая сместится влево, и наоборот.

Следует отметить, что изменения величины совокупного предложения под влиянием одного и того же фактора, скажем, совокупного спроса, могут оказаться разными. Это зависит от того, учитываем ли мы изменения совокупного спроса за короткий отрезок времени или же нас интересуют долгосрочные последствия воздействия данного фактора.

Различие между краткосрочным (обычно до 2—3-х лет) и долгосрочным периодом в макроэкономике связывают главным образом с поведением номинальных и реальных переменных. В краткосрочном периоде номинальные величины (цены, номинальная заработная плата, номинальная ставка процента) под воздействием рыночных колебаний изменяются медленно, обычно говорят об их относительной “жесткости”. Реальные величины (объем выпуска, уровень занятости, реальная ставка, процента) — более подвижные, “гибкие”. В долгосрочном периоде, наоборот, номинальные величины в итоге изменяются достаточно сильно, их считают “гибкими”, а реальные меняются крайне медленно, так что для удобства анализа их часто рассматривают как постоянные.

Поэтому, если рассматривать поведение экономики в долгосрочном периоде, то кривая AS будет вертикальна на уровне выпуска при полной занятости факторов, а когда исследуется функционирование экономики на сравнительно коротких отрезках времени, то кривая AS горизонтальна (при жестких ценах и номинальной заработной плате) или имеет положительный наклон (при жесткой номинальной заработной плате относительно подвижных ценах).

Классическая модель макроэкономического равновесия, ее исходные предпосылки и оценка.

Классическая модель макроэкономического равновесия. Описывает поведение экономики в долгосрочном периоде. Анализ совокупного предложения в классической теории строится исходя из следующих условий:

объем выпуска зависит только от количества факторов производства (труда и капитала) и технологии и не зависит от уровня цен;

изменения в факторах производства и технологии происходит медленно;

экономика функционирует в условиях полной занятости факторов производства, следовательно, объем выпуска равен потенциальному;

цены и номинальная заработная плата гибкие, их изменения поддерживают равновесие на рынках.

Кривая AS в этих условиях вертикальна. Объяснение формы кривой AS в классической модели связано с тем, что существует полная загрузка производственных мощностей и полная занятость. Сдвиги AS возможны лишь при изменении величины факторов производства или технологии. Если такие изменения отсутствуют, то кривая AS в долгосрочном периоде фиксирована на уровне потенциального выпуска, и любые колебания совокупного спроса отражаются лишь на уровне цен (рис.5). В классической модели экономического равновесия рассматривается взаимосвязь сбережений и инвестиций на макроуровне. Прирост доходов стимулирует увеличение сбережений, превращение сбережений в инвестиции увеличивает объемы производства и занятости. В итоге вновь возрастают доходы, а вместе с ними сбережения и инвестиции. Классики не видели особой проблемы в превращении сбережений домохозяйств в инвестиционные расходы фирм. Н о между сбережениями одних и инвестициями других может возникнуть разрыв. В результате, если инвестиции больше сбережений, возникает опасность инфляции. Если же инвестиции отстают от сбережений, то тормозится прирост валового продукта. Соответствие между AD и AS обеспечивается через гибкие цены. По мнению классиков, цена не только регулирует рас-пределение ресурсов, но и обеспечивает восстановление равновесия. На каждом рынке имеется одна переменная (цена, процент, заработная плата), обеспечивающая равновесность рынка. Равновесие на товарном рынке (через спрос и предложение инвестиций) определяет норма процента. На денежном рынке в качестве определяющей переменной выступает уровень цен. Соответствие между спросом и предложением на рынке труда регулирует величина заработной платы. Государственное вмешательство в экономику классики считали излишним.

Функция потребления и сбережения в кейнсианской теории экономического равновесия.

Отметим основные положения кейнсианской теории, которые произвели переворот в экономической науке в середине 1930-х гг. и дали толчок развитию макроэкономики. Во-первых, Кейнс, в отличие от классиков, выдвинул положение о том, что не совокупное предложение определяет совокупный спрос, а, наоборот, совокупный спрос определяет уровень экономической активности, т. е. максимально возможный уровень выпуска продукции (совокупное предложение) и, соответственно, занятости. Во-вторых, Кейнс предполагал, что заработная плата и цены не обладают совершенной гибкостью. В-третьих, процентная ставка не уравнивает объемы инвестиций и сбережений, как это представляется в модели классиков. В-четвертых, полная занятость не достигается в экономике автоматически, и это дает основания для государственного вмешательства в экономические процессы. Совокупный спрос в кейнсианской модели зависит от таких важнейших категорий, как функции потребления и сбережения. И потребление, и сбережения являются, по Кейнсу, функцией дохода. Для лучшего понимания идей Кейнса необходимо ввести новые понятия, используемые им в «Общей теории...». Во-первых, соотношение между дополнительным потреблением и дополнительным доходом, т. е. предельную склонность к потреблению МРС (marginal propensity to consume):

МРС = *C/*Y (1)

Во-вторых, соотношение между дополнительным сбережением и дополнительным доходом, т. е. предельную склонность к сбережению MPS (marginal propensity to save):

MPS = *S/*Y (2)

Допустим, если дополнительный доход человека составляет 100 долл., из которых 80 долл. он потратит на потребление, а оставшиеся 20 долл. - на дополнительные сбережения, то МРС составит 80/100 = 0,8. MPS при этом составит 20/100 = 0,2. Кейнс выдвинул положение, которое принято называть основным психологическим законом: «Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, в какой растет доход». А если так, то часть созданной продукции не сможет быть реализована, предприниматели понесут убытки и будут сворачивать объем производства. Недостаточность склонности к потреблению может привести к хроническому отставанию совокупного спроса от уровня, обеспечивающего полную занятость. Эмпирические исследования показали, что предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению не изменяются на краткосрочных отрезках времени и нередко остаются одной и той же величиной даже на протяжении длительного периода. Поэтому в дальнейшем мы будем исходить из того, что МРС и MPS - постоянные величины на протяжении долгосрочного периода. Величина предельной склонности к потреблению находится между нулем и единицей: 0 < МРС < 1. Сумма МРС и MPS всегда равна 1. Это нетрудно понять, поскольку дополнительный доход тратится как на потребление, так и на сбережение в определенной пропорции. От предельной склонности к потреблению нужно отличать среднюю склонность к потреблению (АРС), т.е. отношение расходов на потребление к величине дохода: АРС = С/У; соответственно, средняя склонность к сбережениюопределяется как отношение сбережения к доходу: APS = S/Y.

а) функция потребления без учета автономных расходов на потребление б) функция потребления с учетом автономного потребления

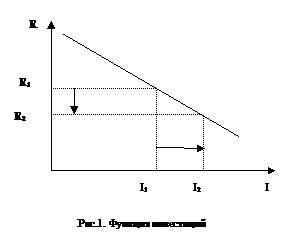

Рис. 1. Функция потребления

Обратимся к графическому анализу и построим график функции потребления. Заметим еще раз, что далее мы везде в целях упрощения рассматриваем МРС как постоянную величину. Но это не просто абстракция. Как показывают эмпирические данные, на протяжении длительных периодов времени величина МРС домашних хозяйств остается неизменной, и для ряда высокоразвитых стран находится на уровне 0,8-0,9. Как строится график функции потребления (рис. 1)? На оси ординат - планируемые, или желаемые расходы на потребление (С), которыми в нашем упрощенном случае представлен весь совокупный спрос (AD). Величина выпуска, или доход Y, откладывается на оси абсцисс. Если бы расходы в точности соответствовали доходам, то это отражала бы любая точка, лежащая на прямой, проведенной под углом 45°. Формула для построения линии 45° выражается уравнением С = Y. Но в действительности такого совпадения не происходит, МРС меньше 1, и только часть доходов расходуется на потребление. Наклон линии С определяется предельной склонностью к потреблению, например, 0,8. Поэтому график функции потребления должен отклоняться от линии 45° вниз (рис. 1а). Таким образом, мы можем записать формулу функции потребления как С = МРСY Однако существует потребление и при нулевом уровне дохода. Но за счет чего оно может осуществляться? Во-первых, за счет продажи ранее накопленного имущества, и, во-вторых, за счет займов. Потребление, независимое от уровня дохода, называется автономным потреблением. Допустим, в нашем примере оно составляет величину 100 долл. (рис. 1б). С учетом автономного потребления, обозначаемого С , формула для определения функции потребления принимает вид:

С = С + MPCY (3)

В формуле (3), как и в других формулах, присутствующих в настоящей главе, горизонтальная черта над символом означает экзогенный характер расходов (в данном случае, потребительских расходов). Графически это означает, что линия потребительских расходов исходит не из начала осей координат, а из точки, лежащей на оси ординат и соответствующей уровню автономного потребления (в нашем примере это величина 100 долл.). Теперь мы можем определить равновесный уровень дохода в упрощенной кейнсианской модели общего равновесия. Графически это можно представить на уже рассмотренном рис. 1б. Нам нужно решить систему из двух уравнений: 1) У = С 2) С = С + МРСY Например, если МРС - 0,8, а автономное потребление равно 100, то получаем: С = 100 + 0,8Y. Поскольку С =Y, то, подставив вместо С символ Y, можем записать: Y= 100 + 0,8Y. Следовательно, равновесный уровень дохода составит 500 долл. Пересечение линии 45° и графика потребления в точке E означает уровень нулевого сбережения. Слева от этой точки можно наблюдать заштрихованную область, отражающую отрицательное сбережение (т. е. расходы превышают доходы - «жизнь в долг»), а справа - сбережение положительное. Равновесие наблюдается только в точке Е, так как только здесь имеется равенство доходов и расходов. При уровне дохода, равном, например, 700 млрд., величина потребления составит 100 + (0,8 х 700) = 660. Отрезок MN - это величина сбережения. График функции сбережения (рис. 2) показывает зависимость сбережений от размера дохода. Алгебраически линия сбережений определяется по формуле: -С + MPSY. Наклон графика сбережений S определяется предельной склонностью к сбережению и составляет в нашем примере 0,2. При уровне дохода 700 млрд. долл., как мы предположили при анализе графика на рис. 1б, сбережения составят: -100 + (700 х 0,2) = 40 млрд. долл.

Рис. 2. Функция сбережения

To, что на рис. 1б мы назвали отрицательным сбережением, наглядно видно на рис. 2: отрицательные значения S вплоть до точки пересечения графика сбережений с осью абсцисс в точке Е. Автономное потребление представлено как отрицательное сбережение при нулевом доходе, т. е. -100 долл. Графики сбережения и потребления, по образному выражению Самуэльсона, - это «сиамские близнецы». Итак, мы построили модель, отражающую равновесный уровень дохода с учетом только одной составляющей - потребительских расходов. Но мы знаем, что совокупные расходы включают в себя и другие компоненты. Прежде, чем рассмотреть и их в кейнсианской модели макроэкономического равновесия, необходимо сделать важное уточнение. До сих пор не очень внимательному читателю могло показаться, что совокупные расходы, или AD, всегда совпадают с фактическими расходами (Y). Но сейчас речь идет, подчеркнем еще раз, о планируемых, или желаемых совокупных расходах(желаемом совокупном спросе). Другими словами, это те РАСХОДЫ, которые намерены осуществить основные субъекты экономики. Поэтому, анализируя последующие графики, мы будем говорить не просто о совокупных расходах, а о планируемых совокупных расходах. Это важно потому, что теоретико-экономический подход к исследованию совокупного спроса отличается от подхода, принятого в национальном счетоводстве. Планируемые расходы не всегда совпадают с фактическими.

Функция инвестиций. Автономные, индуцированные и чистые инвестиции. Модель мультипликатора и акселератора.

Простейшая функция инвестиций имеет вид:

I = e-dR,

где I — автономные инвестиционные расходы; e — автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами (запасы полезных ископаемых и т.д.); d — эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки процента; R — реальная ставка процента.

Графически

функция

инвестиций выглядит

следующим образом (Рис. 1). Она иллюстрирует

обратную зависимость объема инвестиций

от ставки процента.

В

отличие от сбережений инвестиции

подвержены постоянной динамике.

К факторам,

определяющим динамику инвестиций,

относят:

В

отличие от сбережений инвестиции

подвержены постоянной динамике.

К факторам,

определяющим динамику инвестиций,

относят:

1) ожидаемая норма чистой прибыли;

2) реальная ставка процента;

3) уровень налогообложения;

4) изменения в технологии производства;

5) наличный основной капитал;

6) экономические ожидания;

7) динамика совокупного дохода.

С ростом совокупного дохода автономные инвестиции дополняются стимулированными, величина которых возрастает по мере роста ВВП. Так как инвестиции финансируются из предпринимательской прибыли, а последняя увеличивается с ростом совокупного дохода Y, то и инвестиции увеличиваются с ростом Y. При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственные инвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство, так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасов капитала и повышается спрос на жилые дома.

Положительная зависимость инвестиций от дохода может быть представлена в виде функции:

I = e — dR + γY ,

где γ- предельная склонность к инвестированию; Y — совокупный доход.

Основные факторы нестабильности инвестиций:

1) продолжительные сроки службы оборудования;

2) нерегулярность инноваций;

3) изменчивость экономических ожиданий;

циклические колебания ВВП.

Автономные инвестиции представляют собой определенную часть чистых капиталовложений, которые всегда осуществляются, не смотря на изменения величины национального дохода. Примером инвестиций такого вида могут быть затраты на новые изобретения или на удовлетворение изменения вкусов.

Так же примером автономных инвестиций могут стать инвестиции в общественные или государственные организации, которые связаны со строительством каких-либо гражданских объектов, дорог или сооружений.

Самым главным источником автономных инвестиций является государственный бюджет, а так же иностранные капиталовложения, которые во многих странах рассматриваются как индуцированные капиталовложения, так как они чаще всего обусловлены ростом доходов.

Индуцированные инвестиции представляют собой образование нового капитала в результате повышения уровня потребительских расходов. Если автономный характер инвестирования переходит к индуцированному, то происходит качественное изменение в системе национального производства. Так же нужно упомянуть о том, что при этом характер национального воспроизводства становится либеральным даже при индуцированном типе инвестиций. Во многих странах этот момент становится очень важным для последующего экономического роста.

Чистые инвестиции - это дополнительные инвестиции, увеличивающие размеры капитала фирм. Значение чистых инвестиций состоит в том, что они являются основой расширения производства, роста объема выпуска. Если в экономике есть чистые инвестиции I net > 0, т.е. валовые инвестиции превышают амортизацию (восстановительные инвестиции), I gross > A, то это означает, что в каждом следующем году реальный объем производства будет выше, чем в предыдущем. Если валовые инвестиции равны амортизации I gross = A, т.е. I net = 0, то это ситуация так называемого "нулевого" роста, когда в экономике в каждом следующем году производится столько же, сколько в предыдущем. Если же чистые инвестиции отрицательны I net < 0, то в экономике не обеспечивается даже возмещение износа капитала I gross < A. Это "падающая" экономика, то есть экономика, находящаяся в состоянии глубокого кризиса.

ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ = чистые инвестиции в основной капитал + чистые инвестиции в жилищное строительство + инвестиции в запасы

-

- МОДЕЛЬ МУЛЬТИПЛИКАТОРА–АКСЕЛЕРАТОРА

- Модель, связывающая экономические колебания со взаимодействием мультипликатора и акселератора. Мультипликатор приводит к росту объема производства в результате увеличения инвестиций, а акселератор – к увеличению инвестиций при росте объема производства. В процессе роста при сильном акселераторе экономика стремиться к перегреву, а при слабом акселераторе, согласно эмпирическим исследованиям, экономический рост замедляется, что ведет к сокращению инвестиций и снижению доходов. В итоге наступает спад, в течение которого инвестиции находятся на низком уровне, а капитал изнашивается. Как только объем инвестиций сокращается до определенных низких значений относительно объема производства, инвестиции возобновляются, и начинается экономический рост. Это может привести к устойчивым экономическим циклам со сменяющими друг друга периодами подъемов и кризисов.

Экономический рост: понятие, типы и показатели. Факторы экономического роста и его последствия.

Экономический рост – одна из центральных проблем экономической теории и практики.

Экономический рост способствует увеличению потребления, повышению уровня и качества жизни. Но он имеет и отрицательные стороны: разрушение окружающей среды, истощение ресурсов, безработица, инфляция и др.

Экономический рост (в широком смысле) – это количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства.

В узком смысле слова под экономическим ростом понимают увеличение объема реального ВВП.

Основной конечной целью экономического роста является повышение благосостояния населения и обеспечение национальной безопасности.

Экономический рост должен способствовать экономическому развитию страны.

Экономическое развитие – это совершенствование всей экономической системы страны. Оно включает в себя следующие показатели и характеристики национальной экономики:

ВВП на душу населения;

отраслевая структура экономики;

уровень и качество жизни населения;

экономическая эффективность;

состояние национальной безопасности страны.

Факторы экономического роста подразделяются на прямые и косвенные.

Основными, прямыми факторами экономического роста являются:

рост численности и качества трудовых ресурсов;

увеличение объема и рост качества основного капитала;

совершенствование технологии и организации производства;

рост количества и качества вовлекаемых в производство природных ресурсов;

рост предпринимательских способностей.

Косвенными факторами экономического роста являются:

рост совокупного спроса на товары;

отраслевая структура экономики и распределение доходов;

уменьшение цен на производственные ресурсы;

снижение налогов на прибыль;

снижение степени монополизации рынка;

расширение возможности получить кредиты.

Основными показателями эффективности общественного производства являются (самостоятельно): производительность труда и трудоемкость, материалоотдача и материалоемкость; фондоотдача и фондоемкость.

Выделяют два типа экономического роста:

Экстенсивный рост – прирост продукта достигается за счет привлечения дополнительных факторов производства.

Интенсивный рост – это увеличение продукта за счет качественного совершенствования факторов производства.

В странах с развитой рыночной экономикой в н.в. наблюдается новый тип экономического роста, который характеризуется следующим:

Основным источником экономического роста стали технологии.

Появились новые факторы экономического роста: ресурсосбережение, повышение качества продукции, маркетинговая информация, человеческий капитал.

Усиление социальной направленности экономического роста.

Сущность, причины экономического цикла и его фазы. Показатели цикличности в экономике.