- •Издержки производства, их сущность и классификация

- •Издержки производства в краткосрочном периоде

- •Издержки производства в долгосрочном периоде

- •Принятие решений фирмой в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •Циклические потоки

- •Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа

- •Классическая теория занятости

- •Кейнсианская теория занятости

- •Монетаристская теория занятости

- •Безработица: сущность

- •Основные виды безработицы

- •Теория «полной занятости»

- •Закон Оукена

- •I. Социальные последствия безработицы

- •II. Экономические последствия безработицы

- •Причины цикличности и типы циклов

- •Понятие цикличности

- •Причины цикличности

- •Типы циклов

- •Фазы промышленного цикла

- •Депрессия

- •Оживление

- •I и II подразделения в промышленном цикле

- •Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос

- •Виды фискальной политики

- •Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное предложение

- •Достоинства и недостатки фискальной политики

- •Дискреционная финансовая политика

- •Влияние государственных расходов на производство

- •Налоги и потребление

- •Налоги и сбережения

- •Мультипликаторы налогов и государственных расходов

- •Инструментарий дискреционной финансовой политики

- •Политика встроенных стабилизаторов

- •Налоги как встроенный стабилизатор

- •Социальные выплаты в механизме стабилизации

- •Взаимосвязь дискреционной и автоматической финансовой политики

- •Кейнсианская и классическая концепции налоговой политики Кейнсианская модель налоговой политики

- •Классическая (консервативная) концепция налоговой политики

- •Взаимодополнение кейнсианской и классической концепций налоговой политики

- •Финансовая политика в России

Теория «полной занятости»

На практике трудно установить фактический уровень безработицы. Уровень безработицы — это процентное отношение безработной части к занятой рабочей силе.

Уровень безработицы = (Безработица / Рабочая сила) * 100%.

Уровень безработицы является одним из важнейших показателей экономического положения страны, хотя его нельзя считать безошибочным барометром неблагополучия экономики.

«Полная занятость» определяется как занятость, составляющая менее 100% рабочей силы. Уровень безработицы при полной занятости равен сумме уровней фрикционной и структурной безработицы. Другими словами, уровень безработицы при полной занятости достигается в том случае, когда циклическая безработица равна нулю. Уровень безработицы при полной занятости называется естественным уровнем безработицы и составляет 5-6% от рабочей силы.

Реальный объем национального продукта, который связан с естественным уровнем безработицы, называется производственным потенциалом экономики.

Естественный уровень безработицы возникает при сбалансированности рынков рабочей силы, т.е. когда количество ищущих работу равно числу свободных рабочих мест. Естественный уровень безработицы представляет собой в какой-то степени объективное явление. Ведь «фрикционным» безработным нужно время, чтобы найти соответствующие вакантные места. «Структурным» безработным тоже нужно время, чтобы приобрести квалификацию или переехать в другое место, когда это необходимо для получения работы. Если число ищущих работу превышает имеющиеся вакансии, значит, рынки рабочей силы не сбалансированы: наблюдается дефицит совокупного спроса.

В такой ситуации фактический уровень безработицы выше естественного уровня. Эта ситуация свидетельствует о циклической безработице. Если при избыточном совокупном спросе ощущается «нехватка» рабочей силы, т.е. количество свободных рабочих мест превышает количество рабочих, ищущих работу, то в такой ситуации фактический уровень безработицы ниже естественного уровня.

Необычайно «напряженная» ситуация на рынках рабочей силы связана с инфляцией.

Естественный уровень безработицы сам по себе не обязательно является постоянным, он подвергается пересмотру вследствие изменений в законах и обычаях общества.

В настоящее время в экономике индустриальных стран естественный уровень безработицы выше, чем в 60-е гг. Это произошло: 1) из-за изменений демографического состава рабочей силы (в частности, женщины и молодые рабочие стали относительно более важным компонентом рабочей силы); 2) из-за институциональных изменений. Например, программа компенсаций по безработице в США была расширена как в отношении количества охватываемых ею работников, так и размеров пособий. Это позволяет безработным более спокойно искать работу и тем самым увеличивает фрикционную безработицу и общий уровень безработицы.

Закон Оукена

Чрезмерная безработица влечет за собой большие экономи- ческие и социальные издержки.

Главная цена безработицы — невыпущенная продукция.

Когда экономисты не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для всех, кто хочет и может работать, потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозфатно. Безработица мешает обществу постоянно двигаться вверх по кривой потенциальных возможностей. Экономисты определяют эту потерянную продукцию как отставание объема ВНП. Это отставание представляет собой объем, на который фактический ВНП меньше потенциального ВНП. Причем чем выше уровень безработицы, тем больше отставание ВНП.

Известный исследователь в области макроэкономики А. Оу-кен математически выразил отношение между уровнем безработицы и отставанием объема ВНП. Закон Оукена гласит, что если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на 1%, то отставание объема ВНП составляет 2,5%. Это отношение 1:2,5 или 2:5 позволяет вычислить абсолютные потери продукции, связанные с любым уровнем безработицы.

Экономические издержки безработицы неодинаково распределяются между занятыми в экономике:

• уровень безработицы среди «белых воротничков» ниже, чем у «синих воротничков». Это происходит потому, что «белые воротнички» заняты в отраслях промышленности, меньше подверженных циклическим колебаниям, или они работают в собственной фирме;

• уровень безработицы среди молодежи выше, чем среди взрослых. Это объясняется тем, что молодые люди имеют низкую квалификацию, чаще уходят с работы и увольняются нанимателем, а также отличаются меньшей мобильностью;

• уровень безработицы среди мужчин выше, чем среди женщин. Дело в том, что в таких остро реагирующих на циклы отраслях промышленности, которые производят инвестиционные товары (автомобильная, сталелитейная и строительная), преобладают мужчины;

• уровень безработицы среди иммигрантов - как взрослых, так и молодежи — выше, чем среди местного населения.

Циклическая безработица — это настоящая социальная катастрофа. Спад производства и депрессия приводят к бездеятельности, а бездеятельность - к потере квалификации, потере самоуважения, упадку моральных устоев, распаду семьи, а также к общественным и политическим беспорядкам.

История убедительно показывает, что массовая безработица приводит к быстрым, иногда очень бурным социальным и политическим переменам. Об этом свидетельствует сдвиг влево в американской политической теории во время «Великой депрессии», и принятый «новый курс» был подлинной революцией в американском политическом и экономическом мышлении. Примером таких глобальных перемен является и приход Гитлера к власти в условиях безработицы. Более того, нет сомнений в том, что большой процент безработицы среди национальных меньшинств является серьезной причиной беспорядков и насилия, которые возникают в условиях кризиса и депрессий. Что касается простых людей, исследователи находят прямую связь между ростом убийств, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, психических болезней, самоубийств и высоким уровнем безработицы.

В каждый данный период в различных странах уровни безработицы существенно отличаются друг от друга. Эти различия объясняются тем, что в разных странах существуют разные естественные уровни безработицы, а также тем, что эти страны могут оказаться в разных фазах экономического цикла. Ежегодный средний уровень безработицы в Соединенных Штатах ниже, чем в Канаде, Австралии, Франции, Великобритании и России.

Особенности безработицы и регулирование рынка труда в России.

Рынок труда — сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Через него осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок.

Особенность рынка труда и его механизма: объектом купли-продажи на нем является право на использование рабочей силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу.[1]

В широком смысле рынок труда — система социально-экономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда.[1]

Отношения на рынке труда регулируются общественными[2] и государственными институтами.[1]

Рынок труда — важная часть любой экономической системы, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста этой системы. В то же время рынок труда является ключевым элементом социально-экономической политики, проводимой властными структурами. Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики региона или государства в целом.

Эти отношения противоречивы в силу действия законов спроса и предложения. В процессе обмена устанавливается состояние их временного равновесия, которое выражается определенным уровнем занятости и оплатой труда.[1]

Спрос на рабочую силу в условиях свободной конкуренции формируется под влиянием двух основных показателей: реальной заработной платы и стоимости предельного продукта труда (продукта труда, произведенного последним нанятым работником). Предложение труда прямо зависит от уровня оплаты труда: чем выше зарплата, тем выше уровень предложения рабочей силы.

Рынок труда зачастую является самым точным детектором социального положения населения той или иной страны. Возникновение рынка труда связано со становлением рыночных отношений и развитием капитализма. Именно свободный труд, когда работник может уволиться в любой момент, и не «привязан» к предприятию как крестьянин в феодальную эпоху характеризует процесс уничтожения феодализма и рождения капитализма.

В настоящее время мобильность трудовых ресурсов — один из важнейших параметров, при которых возможен экономический рост в экономике вообще. Мобильность трудовых ресурсов характеризуется реальными возможностями работников и их семей переехать в другие местности для выбора места проживания, где они могут иметь более выгодные предложения по найму. Таким образом, мобильность трудовых ресурсов способствует более высокой эффективности и производительности в экономике.

Становление рыночных отношений всегда затрагивает одну из важнейших сфер экономики — занятость трудовых ресурсов. В дореформенный период обеспечение занятости населения основывалось на командно-административных методах: лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и не имеющие ограничений по здоровью, были обязаны либо учиться, либо работать. В противном случае они в принудительном порядке направлялись на работу или преследовались по закону (объявлялись «тунеядцами»). Отличительной особенностью рыночной экономики является то, что человек самостоятельно принимает решение о том, работать ему или нет. Государство не вправе заставить его трудиться, что закреплено в Законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.11.2011) «О занятости населения в Российской Федерации»[7].

Стремление обеспечить практически стопроцентную занятость трудоспособного населения в ущерб экономической эффективности производства привело к тому, что на многих предприятиях имел место не дефицит рабочей силы, а ее излишек. В результате этого в условиях командно-административной экономики при формальном отсутствии безработицы она фактически существовала в «скрытой» форме: часть работников фактически только присутствовала на работе, имитируя трудовую деятельность.

Реформирование экономики России со всей остротой поставило проблему становления рынка труда как одной из подсистем всего рыночного механизма. С началом реформ многие предприятия стали сокращать излишнюю рабочую силу, то есть «скрытая» форма безработицы перешла в «открытую». Уже к концу 1991 г. в стране появились первые безработные. Однако нормально функционирующая рыночная экономика предполагает наличие безработицы. Общепризнанно, что если показатель безработицы не превышает 5 %, то ситуация на рынке труда не является напряженной: человек, ищущий работу, может достаточно быстро ее найти. В то же время работодателю достаточно сложно заполнить вакансию. При превышении данного уровня на рынке труда складывается зеркальная ситуация: теперь безработному трудно найти работу, в то время как работодатели имеют возможность выбирать тех, кто им больше всего подходит.Низкая заработная плата не позволяет ослабить социальную напряженность в России. Этот же процесс ведет к постоянной «утечки мозгов» из страны и переливу наших наиболее квалифицированных научных, исследовательских, педагогических кадров за рубеж.

В этой ситуации одной из основных экономических функций государства является проведение такой экономической политики, которая обеспечивала бы в стране занятость на уровне экономически эффективном (то есть таком, при котором уровень безработицы не превышал 5 %).

Отличительной особенностью рынка труда было активное сокращение женщин и лиц с высшим образованием. Однако в настоящее время ситуация несколько изменилась: все чаще безработными становятся мужчины и те, кто не имеет специального профессионального образования, то есть все больше растет спрос на квалифицированную рабочую силу, имеющую специальную профессиональную подготовку.

В настоящее время в России распространена частичная занятость, когда работник трудится не 40, а 18 часов в неделю. Очагами незанятости в России становятся Кировская, Свердловская области, Челябинск и Пермь, Омск, Хабаровск, Иркутск. Безработица относительно выше среди молодежи и женщин.

Фактором, стимулирующим безработицу, является такой процесс, как миграция рабочей силы. В весенне-летний период в России работают около 500 тысяч иностранцев. Их доля особенно значительна в строительной индустрии и сфере услуг.

Становлению полноценного рынка труда в России препятствует ряд причин:

Рынок труда не сбалансирован: с одной стороны, существует достаточно большое число вакантных рабочих мест, с другой стороны, значительное число безработных, чья профессиональная или квалификационная подготовка не соответствует требованиям работодателей.

По-прежнему существуют административные и правовые ограничения на миграцию рабочей силы («институт прописки», в настоящее время — регистрации по месту жительства).

Отсутствует реальный рынок доступного жилья, что также сдерживает территориальное перераспределение трудовых ресурсов.

Экономика все еще остается высоко монополизованной, что позволяет работодателям диктовать условия занятости, а работники вынуждены их принимать.

Низкий по отношению к развитым странам уровень производительности труда[8].

Политика в социальной сфере РФ.

Основополагающим документом, регулирующим основы со циальной политики, является Конвенция МОТ 1962 г. № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики». В ней от мечается, что проводимая государством социальная политика должна способствовать росту благосостояния и развитию населе ния, должна поощрять его стремление к социальному прогрессу. Конституция РФ опирается на основные положения данной Конвенции.

Законодательной основой социальной политики в России является Конституция (Основной закон) Российской Федера ции. В статье 7, пункт 1 отмечается: «Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на соз дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В пункте 2 говорится: «В Российской Феде- рации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система со циальных служб, устанавливаются государственные пенсии, по собия и иные гарантии социальной защиты». В статье 37, пунк те 3 Конституции РФ отмечается: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за свой труд без какой бы то ни было дис криминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». В статье 39, пункте 1 говорится: «Каждому гаран тируется социальное обеспечение в случае болезни, инвалидно сти, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаев, установленных законом». В статье 41, пункте 1 записано: «Каж дый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Правом законодательной инициативы в области социальной за щиты обладает Правительство России, которым разрабатывается и вносится на утверждение Парламента соответствующие зако нопроекты. Субъекты Федерации имеют право на собственное законотворчество в данной области. Иными словами, система социальной защиты населения реализуется на трех уровнях: фе деральном, региональном и местном.

Социальная защита населения России осуществляется по двум направлениям: защита нетрудоспособных граждан и эконо мически активной части населения. Для поддержания благосос тояния нетрудоспособных граждан и социально уязвимых катего рий населения используется система гарантированных преиму ществ в пользовании фондами социальной защиты, льгот в налогообложении, развитии социального обслуживания и пр. Тем, кто еще или уже нетрудоспособен, предоставляются соци альные трансферты в виде пенсий, пособий, стипендий или дру гих социальных выплат. Социальная защита экономически ак тивной части населения реализуется посредством предоставления равных возможностей для обеспечения собственного благосос тояния за счет трудового вклада, предпринимательской инициа тивы, а также обязательного и добровольного страхования от раз личных видов социального риска.

Решающее значение для реализации системы социальной за щиты имеет формирование и использование государственных минимальных социальных стандартов, включающих наиболее важные социальные нормы и нормативы. Система государствен ных минимальных социальных стандартов охватывает трудовые отношения и оплату труда (минимальный размер оплаты труда и пр.); условия и охрану труда (нормальная продолжительность ра бочего времени, продолжительность рабочей недели и пр.); сферу занятости (пособие по безработице, размер стипендии на пе риод профессиональной подготовки и пр.); пенсионное и другие виды социального обеспечения (минимальный размер пенсии, трудовые пенсии и пр.), систему государственного социального страхования (пособие по временной нетрудоспособности, посо бие по уходу за больным ребенком и пр.); пособия семьям с детьми и другим категориям населения (пособие по беременно сти и родам, ежемесячное пособие матерям и пр.); стипендии; компенсационные выплаты лицам, подвергшимся воздействию вследствие радиационной катастрофы; социальные гарантии в области здравоохранения, образования и культуры; другие соци альные пособия и выплаты.

В конце 1991 г. перед российским правительством, присту пившим к проведению радикальных реформ, стояла проблема определения места социальной политики в экономической стра тегии. Основной целью реформ изначально была необходимость повышения эффективности функционирования хозяйственной системы. Развитие социальной сферы даже не называлось в каче стве явной цели реформ, несмотря на многочисленные деклара ции о «социально ориентированной экономике» и «социальном государстве». В качестве мотивов, позволивших отложить реше ние социальных проблем можно назвать слабое имущественное и доходное расслоение общества (разд. 20.2), означающее более или менее равномерное распределение тяжести реформ; наличие у населения некоторых финансовых и материальных ресурсов; «запас прочности» отраслей социальной сферы.

Сегодня население страны поставлено в такие условия, когда любая, даже самая эффективная стратегия реформ не может быть реализована без немедленного спасения трудового потенциала страны, для чего необходимо проведение эффективной социаль ной политики. После 15 лет реформ стала очевидной пагубность недооценки решения социальных проблеме Реформы в их избранном варианте привели к беспрецедентной производственной деградации и обнищанию значительной части населения. Прово димая сегодня государством социальная политика противоречит не только Конституции РФ, но и ряду международных актов, оп ределяющих положение населения в стране. Речь идет о том, что минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения; соотношение средней пенсии и средней оплаты труда не должно быть ниже 40 %; базовый стандарт современного государства должен обеспечивать основные компоненты условий жизни (питание, одежду, жилище, минимальные услуги образования и здравоохранения).

Минимальная заработная плата (MPОТ) — установленный законодательно минимальный уровень зарплаты работников за выполнение минимальной нормы труда. Минимальная заработ ная плата устанавливается в виде минимальной тарифной ставки и должностного оклада и является обязательной для всех пред приятий, независимо от их форм собственности. Минимальную заработную плату в нашей стране начали устанавливать в стране с 1975 г. в соответствии с решениями XXIY съезда КПСС. Со гласно ст. 133 Трудового Кодекса минимальная заработная плата с учетом других выплат должна соответствовать прожиточному минимуму.

Рассмотрим соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума. По данным Минтруда России, в 1990 г. прожиточный минимум составлял примерно 60 руб., а мини мальная заработная плата — 90 руб. Следовательно, минимальная заработная плата превышала прожиточный минимум на 15 %. Из приведенных данных следует, что минимальная заработная плата не обеспечивает не только воспроизводство рабочей силы, но и ее биологическое выживание. В ходе реформ минимальная зара ботная плата утратила свой социально-экономический смысл и используется в качестве расчетной величины при определении разного рода социальных выплат, расчета окладов и пр.

При определении минимальной заработной платы необходи мо учитывать ее соотношение со средней. На необходимость этого указывается в конвенции МОТ N 131. В 1985 г. она состав ляла 70 руб. и не менялась до развала СССР. II 1985 г. мини мальная заработная плата составила почти 37 % от средней по народному хозяйству, которая в тот момент равнялась 190 руб.

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Как следует из данных таблицы, за годы реформ минимальная заработная плата составляла не более 10 % от средней заработ ной платы. Ни в одной из развитых стран разрыв между мини мальной и средней заработной платой не достигает такой степе ни. Уровень минимальной заработной платы по отношению к средней составляет за рубежом приблизительно 40 %.

В настоящее время минимальная заработная плата составляет 1000 руб.; предполагается ее дальнейшее повышение. Для сравне ния, минимальная заработная плата в странах Западной, Цен тральной и Восточной Европы установлена в следующих разме рах: во Франции — 1090 евро, Великобритании — 980 евро, Сло вакии — 148 евро, Литве — 125 евро, на Украине — 44 долл.

При любом экономическом строе пенсионеры, особенно одинокие, — наиболее нуждающаяся в социальной защищенно сти и социальных гарантиях часть общества. Например, еще в 1976 г. средняя заработная плата работающего пенсионера по на родному хозяйству составляла 112 руб., а средний размер выпла ченной им пенсии — 70 руб., что в совокупности давало доход, обеспечивающий в те годы уровень потребления, значительно превосходящий минимальный. На сегодняшний день соотноше ние между средним размером пенсии (с учетом компенсацион ных выплат), средней заработной платой работающих и величи ной прожиточного минимума характеризуется данными, приве денными в табл. 20.10. Таким образом, средняя пенсия за годы реформ не позволяла пенсионерам выйти на минимальный уро вень потребления, рассчитанный для всего населения, и совсем незначительно превышала прожиточный минимум пенсионера, обеспечивающий простое физическое выживание.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.

Взаимосвязь инфляции и безработицы выражает кривая Филлипса. Их зависимость проявляется в цикличности экономического развития страны. На фазе спада, когда начинается падение пен, уровень безработицы увеличивается. А на фазе подъема увеличиваться начинает

инфляция, в то время как безработица сокращается. Предельный уровень инфляции и безработицы достигается соответственно в самой верхней и в самой нижней точке экономического цикла. Так, на пике экономической активности уровень инфляции является самым высоким, а уровень безработицы - самым низким. На дне цикла, наоборот, самым высоким будет уровень безработицы, а самым низким - уровень инфляции.

Зависимость изменения уровней инфляции, точнее темпа прироста заработной платы, и безработицы исследовал О. Филлипс (рис. 16.1).

По горизонтальной оси Филлинс отложил уровень безработицы (U unemployment). По вертикальной оси теми роста заработной платы (w). Гак, на фазе подъема наблюдался высокий темп прироста заработной платы и низкий уровень безработицы (wi; Ui). На фазе спада, наоборот, - низкий темп прироста заработной платы и высокий уровень безработицы (w2; U-,).

Среднее положение (w0; U0) отражает ситуацию Устойчивого экономического развития, когда соотношение темпов прироста заработной платы и безработицы оптимальное.

То есть одновременно достигнуты минимальные уровни обоих показателей.

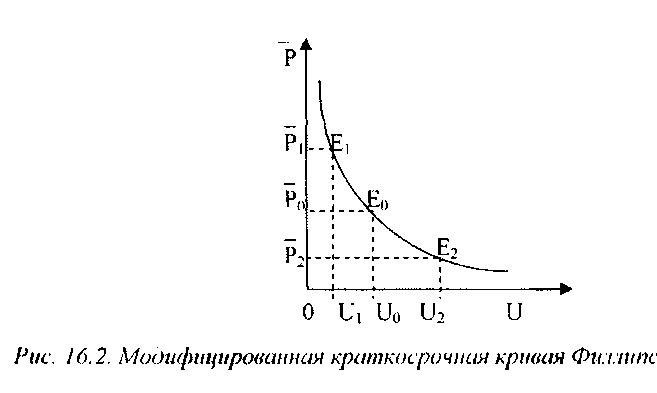

Позже кривая Филлипса была модифицирована: П. Самуэльсон и Р. Солоу заменили показатель темпа роста заработной платы на темп роста уровня цен, или инфляцию (рис. 16.2).

а

а

По горизонтальной оси они отложили уровень безработицы (U), а по вертикальной оси - темп роста цен на товары и услуги (Р). Этот график более точно отражал колебание уровней инфляции и безработицы на разных фазах цикла. На фазе подъема (Pt; Ui) темпы инфляции растут, а уровень безработицы уменьшается. На спаде (Р2; U2) высокой оказывается безработица, а инфляция - низкой.

Отметим, что данные кривые характерны только для краткосрочною периода.

В дальнейшем статистика не всегда подтверждала выводы Филлипса. В последней трети 20 века был отмечен

одновременный рост цен и безработицы. Это явление в экономике известно как стагфляция.

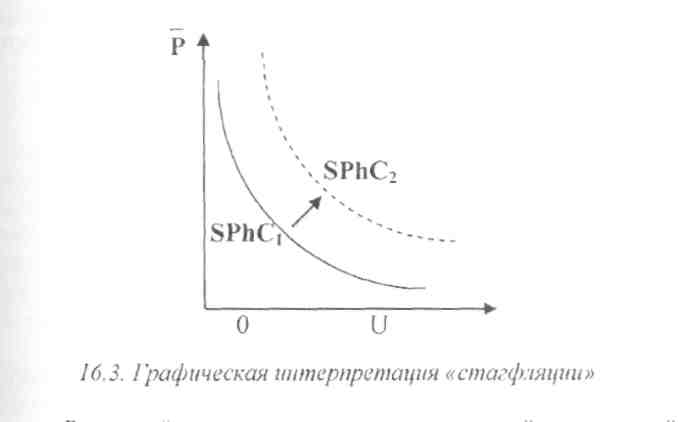

Стагфляция - это одновременное увеличение темпов инфляции и уровня безработицы, сопровождающееся экономическим спадом.

Термин «стагфляция» происходит от соединения двух слов: стагнация, или застой, и инфляция. Графически это отражается сдвигом краткосрочной кривой Филлипса (ККФ / SPhC - short-term Phillips curve) вправо по отношению к началу координат (рис. 16.3).

В данной ситуации каждая точка новой пунктирной краткосрочной кривой Филлипса (SPhCa) отражает более высокий уровень инфляции и безработицы по сравнению со сплошной кривой (SPhC|). Одновременный рост этих показателей усиливает экономический спад из-за сокращения совокупного спроса вследствие роста цеп и уменьшения

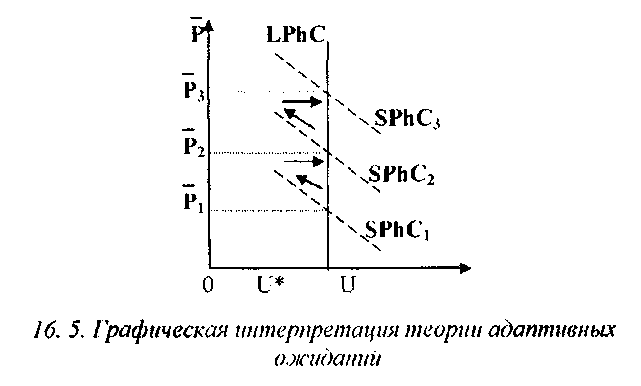

Краткосрочная кривая Филлипса характеризует статическое состояние экономики, не отражая тенденций долгосрочного периода. Она была модифицирована М. Фридменом на основе теории естественного уровня безработицы.

Теория естественного уровня безработицы утверждает, что в долгосрочном периоде умеренный темп инфляции достижим лишь при налимий естественного уровня безработицы, который, в свою очередь, зависит от состояния рынка труда. В соответствии с этой теорией кривая Филлипса в долгосрочном периоде является вертикальной. Когда естественный и фактический уровень безработицы совпадают, рынок рабочей силы приходит в равновесие, а фактический уровень роста цен, или инфляции, равен прогнозируемому уровню (рис. 16.4).

Для упрощения ситуации представим краткосрочную кривую Филлипса (SlJhC) в виде пунктирной прямой с отрицательным наклоном. На долгосрочном интервале кривая Филлипса принимает вертикальное положение (долгосрочная

кривая Филлипса ДКФ / LPhC long-term Phillips curve). На графике она представляется как сплошная вертикальная прямая, указывая на уровень полной занятости (U*).

Анализ долгосрочной кривой Филлипса основан на учете инфляционных ожиданий хозяйствующих субъектов. Он проводится в рамках двух теорий - адаптивных и рациональных ожиданий. В этих теориях рассматривается влияние инфляционных ожиданий на совокупное предложение при достижении полной занятости, или естественного уровня безработицы (то есть при отсутствии циклической безработицы). Несмотря на то, что современные кривые, отражающие взаимосвязь инфляции и безработицы, претерпели определенное изменение, они по-прежнему носят название кривых Филлипса.

Теория адаптивных ожиданий

Теория адаптивных ожиданий, даже судя по названию, предполагает, что инфляционные ожидания время от времени корректируются. Это происходит вследствие того, что хозяйствующие субъекты не могут достаточно точно спрогнозировать темп инфляции. Как только в экономике устанавливается определенный темп роста уровня цен и заработной платы, хозяйствующие субъекты берут их за основу и предполагают, что они сохранятся и в будущем.

Стимулирующая макроэкономическая политика

правительства поначалу вызывает увеличение совокупного производства и предложения. Люди не успевают сразу распознать появление инфляционных тенденций. В краткосрочном периоде это приводит к увеличению инфляции и снижению безработицы. Объем ВВП увеличивается. Графически эта ситуация отражается движением влево вверх по краткосрочной кривой Филлипса. Когда люди осознают, что реального увеличения их доходов не происходит, они

адаптируются к более высокому уровню инфляции и требуют повышения заработной платы.

Поднимая ставки заработной платы, предприниматели теряют потенциальную прибыль, что ведет к сокращению ВВП и росту безработицы, которая постепенно достигает своего естественного уровня. Инфляция же, вызванная увеличившимся спросом, сохраняется, а ее фактический и ожидаемый уровни повышаются. Краткосрочная кривая- сдвигается вверх.— т положения U*; Pi к положение U*; Рг. При очередном увеличении совокупного спроса процесс повторяегся. и краткосрочная кривая перемещается еше выше: из положения U*; Рг в положение U*; P_t (рис. 16.5).

По-прежнему сплошная вертикальная линия представляет долгосрочную интерпретацию кривой Филлипса (LPKC), отражающей уровень полной занятости, а пунктирные наклонные линии - ее краткосрочные варианты (SPhC).

Таким образом, в долгосрочном периоде взаимосвязь мс**ДУ инфляцией и безработицей практически отсутствует, а кривая Филлипса представляет собой вертикальную линию.

Теория рациональных ожиданий

Теория рациональных ожиданий подразумевает, что инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов соответствуют фактическому уровню инфляции. Важным обстоятельством является то, что инфляционные ожидания населения основываются не на прошлом опыте, а на результатах проводящейся макроэкономической политики правительства. Следствием таких ожиданий становится то. что домохозяйства начинают предвидеть рост цен в экономике и сразу же требовать повышение оплаты труда. Несмотря на рост цен, издержки производителей и цена продукции увеличиваются. Совокупное предложение уменьшается из-за сокращения совокупного спроса. Долгосрочная кривая Филлипса снова представляет вертикальную линию (рис. 16.6).

Сплошная вертикальная линия представляет

долгосрочную интерпретацию кривой Филлипса (LPhQ, отражающей уровень полной занятости.

В этой ситуации стимулирование совокупного спроса со стороны правительства не имеет смысла. Па увеличение спроса предприниматели ответят ростом цен вследствие мгновенных требований работников о повышения заработков.

Фактический уровень безработицы не уменьшится, так как у предпринимателей не останется средстн на расширение персонала. Изменения в экономике можно охарактеризовать перемещением по вертикальной кривой Филлипса вверх: из положения U*; Pj в положение U*; Р2 и так далее с каждой волной увеличения совокупного спроса.

Важно отмстить, что в случае ошибки в инфляционном прогнозе уровень инфляции может приниматься выше или ниже фактического уровня. Тогда, в первом случае фактический уровень безработицы сократится, в то время как во втором -вырастет.

Итак, в настоящее время большинство экономистов сходятся ко мнении относительно того, что в краткосрочном периоде существует обратная взаимосвязь между безработицей и инфляцией. Что касается долгосрочного периода, то такая зависимость отсутствует. Поэтому усилия правительства по стимулированию совокупного спроса для увеличения объема ВВП в условиях полной занятости приводят только к росту темпов инфляции.

Социально-экономические последствия инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика.

Социально-экономические последствия инфляции

Социально-экономические последствия инфляции разнообразны и противоречивы. В значительной мере они зависят от вида инфляции и от способности хозяйственных субъектов прогнозировать инфляцию.

Главное последствие инфляции – это перераспределение доходов. Даже ожидаемая инфляция означает значительное перераспределение богатства. Она порождает так называемый инфляционный налог, не санкционированный законодательно, но навязанный государством частному сектору. Его автоматически уплачивают все держатели реальных денежных остатков. Он является регрессивным: с большей тяжестью он ложится на более бедных людей.

Под влиянием инфляции фактически меняются ставки налогообложения. Рост цен обычно сопровождается увеличением номинальных доходов индивидов. При прогрессивной системе налогообложения они вынуждены уплачивать налоги по более высоким ставкам. В то же время, поскольку существует временной лаг между начислением и уплатой налогов, реальная величина налоговых поступлений снижается, уменьшая реальные доходы государственного бюджета и возможность осуществления государством экономической и социальной политики.

Обесцениваются амортизационные отчисления, основанные на первоначальной стоимости. В результате растет налоговое бремя фирм, и уменьшаются их инвестиционные возможности.

Перераспределение доходов в пользу государства осуществляется также путем государственной эмиссии денег. Доход от эмиссии денег называется сеньеранжем. Он равен разнице между суммой номиналов дополнительно выпущенных бумажных денег и затратами на их печатание.

Стремясь защититься от инфляционного налога и ожидая дальнейшего повышения цен, население стремится скорее потратить деньги на приобретение товаров длительного пользования, вложить их в необесцениваемые активы. В результате растут реальные издержки.

Цены и ставки заработной платы изменяются в различной степени, что означает изменение относительных цен и перераспределение доходов между различными группами населения.

Значительно повышаются так называемые издержки меню расходы фирм на смену ценников, прейскурантов, каталогов, перенастройку счетчиков, торговых и телефонных автоматов.

В конечном итоге, понижается эффективность экономики в целом. У производителей снижаются стимулы к инвестированию в результате роста ссудного процента. Уменьшается заинтересованность в выпуске товаров высокого качества, растет выпуск низкокачественных товаров. Вместе с тем сокращается производство относительно дешевых товаров. У работников снижаются стимулы к труду в результате постоянного обесценения заработной платы.

В реальной действительности население не в состоянии осуществлять точные прогнозы инфляции. Она часто бывает неравномерной. Наблюдаются частые и существенные колебания цен. Инфляция становится непредвиденной. Непредвиденная инфляция усиливает перераспределительные процессы в экономике.

Перераспределяется доход и богатство между различными слоями населения, что обусловлено различиями в активах и пассивах, которыми они владеют. Идет перераспределение доходов от кредиторов к заемщикам, потому что долг отдается обесценившимися деньгами. Это касается как частного сектора, так и государства. При низких процентных ставках и высокой инфляции правительство может сократить реальный размер неоплаченной части государственного долга, так как фактически реальные ставки выплачиваемого процента становятся отрицательными. В роли кредиторов и держателей номинальных активов чаще выступают пожилые люди. В результате происходит перераспределение доходов от старших к более молодым группам общества.

Происходит снижение реальных доходов населения, особенно тех его слоев, которые получают фиксированные доходы (получатели пенсий, стипендий, пособий, работники бюджетной сферы). В то же время могут увеличить свой реальный доход получатели нефиксированных доходов – прибыли, дивидендов. Выигрывают продавцы товаров и услуг, занимающие монопольное положение на рынке.

Обесцениваются сбережения населения хранящиеся на руках населения, а также и на счетах в банках, поскольку проценты по вкладам обычно меньше темпов роста цен и не возмещают уменьшение реальных размеров сбережений.

Происходит снижение эффективности государственных социальных программ, поскольку снижаются реальные размеры социальных выплат бедным слоям населения.

Следствием подавленной инфляции является появление черного рынка, двойных цен на одни и те же товары, гигантских очередей и спекуляции. Исчезает равнодоступность товаров для различных слоев населения при одинаковых размерах дохода. В целом ухудшается социально-психологическая атмосфера в обществе.

Высокая инфляция порождает не только экономические, но и социальные проблемы. Возрастает социальная напряженность, подрывается политическая стабильность общества. Весьма характерно, что многие восстания и революции XIX – XX веков произошли в моменты чрезвычайного роста цен.

Последствия инфляции

Снижение реальных доходов населения. Особенно сильно это отражается на лицах, получающих фиксированные доходы (пенсии, стипендии). Сужаются мотивы к трудовой деятельности, усиливается дифференциация населения по уровню доходов.

Обесценение сбережений населения.

Ухудшение условий жизни социальных групп с твердыми доходами. Возникновение опасности социальных потрясений.

Ослабление позиции властных структур, снижение доверия населения к правительственным программам и мероприятиям.

Возникновение трудностей с долгосрочным планированием, решения принимают спекулятивную направленность.

Повышение риска инвестирования. Появляются требования более высоких прибылей и процентов в качестве платы за риск.

В условиях инфляции экономические субъекты фактически выплачивают еще один налог, не предусмотренный налоговой системой – так называемый инфляционный налог (Ti). Суть его состоит в том, что если в условиях инфляции субъект хочет сохранить в текущем периоде размер своих реальных кассовых остатков на оптимальном уровне, то он должен из текущего дохода обеспечить прирост своей кассы в соответствии с уровнем инфляции: