- •Какие обстоятельства предшествовали началу заболевания.

- •В чём первоначально проявилось ухудшение состояния ребёнка.

- •Сколько времени прошло с момента данного ухудшения.

- •Предвестники остановки сердца

- •Признаки внезапной остановки сердца

- •Первичная сердечно-лёгочная реанимация

- •Восстановление проходимости дыхательных путей

- •Искусственная вентиляция легких.

- •Непрямой массаж сердца

- •Электрическая дефибрилляция сердца

- •Обеспечение венозного доступа и введение лекарственных средств

- •Часто встречающиеся ошибки

- •Прекращение реанимации

- •Новое в сердечно-легочной реанимации. Выполнение сердечно-легочной реанимации (слр)

- •Последовательность выполнения сердечно-легочной реанимации

- •Лихорадка

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь При «красной» гипертермии

- •При «белой» гипертермии

- •Носовые кровотечения

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Методика проведения передней тампонады носа

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Острый стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Неотложная помощь

- •Основные причины

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Oтек легких (кардиогенный) у детей. Неотложная помощь

- •Основные причины отека легких как следствие острой левожелудочковой недостаточности

- •Клиническая диагностика

- •Дифференциальный диагноз кардиальной и бронхиальной астмы у детей

- •Неотложная помощь

- •Коллапс у детей. Неотложная помощь

- •Наиболее частые причины коллапса у детей

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Обморок у детей. Неотложная помощь

- •Наиболее частые причины обмороков у детей

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Крапивница у детей. Неотложная помощь

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Отек Квинке у детей. Неотложная помощь

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Анафилактический шок у детей. Неотложная помощь

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Профилактика анафилактического шока

- •Судороги

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

- •Фебрильные судороги у детей. Неотложная помощь

- •Клиническая диагностика

- •Неотложная помощь

Неотложная помощь в педиатрии.

Каждый фельдшер должен владеть основательными знаниями и умениями, касающимися оказания неотложной помощи ребёнку при критических состояниях, тяжёлых заболеваниях и несчастных случаях. Быстрое развитие угрожающих жизни состояний в детском возрасте обусловлено многими факторами, к которым относятся анатомо-физиологические особенности детского организма, несовершенство нейрогуморальной регуляции, а зачастую неблагоприятный преморбидный фон.

Перед фельдшером , оказывающим первую медицинскую помощь, стоят следующие задачи:

диагностика угрожающего состояния,

оказание неотложной помощи,

принятие решения о необходимости и месте госпитализации.

Диагностика сводится к выявлению патологических синдромов, оценке степени их тяжести, решению вопросов об экстренности лечебно-тактических мероприятий. При сборе анамнеза в первую очередь выясняют следующие вопросы:

Какие обстоятельства предшествовали началу заболевания.

В чём первоначально проявилось ухудшение состояния ребёнка.

Сколько времени прошло с момента данного ухудшения.

Учитывается и наличие отягощающих факторов, в особенности у детей раннего возраста (течение беременности и родов, патология ЦНС, заболевания внутренних органов, предрасположенность к аллергии).

При угрожающем состоянии происходит декомпенсация жизненно важных функций организма ребёнка или есть опасность её возникновения. При обследовании ребёнка выявляют признаки декомпенсации дыхания, кровообращения и степень угнетения ЦНС.

Клинические признаки декомпенсации и остановки дыхания

Изменение цвета кожных покровов (цианоз кожи и слизистых).

Полное отсутствие дыхательных движений

или патологический тип дыхания (судорожное, поверхностное, глубокое редкое).

Признаки декомпенсации кровообращения и остановки сердца

Предвестники остановки сердца

резкое падение АД (50—60/40-30 мм рт.ст.),

тахикардия или брадикардия,

изменение цвета кожных покровов (бледность, цианоз, мраморность).

Признаки внезапной остановки сердца

отсутствие пульсации на периферических артериях,

а затем и на сонных артериях,

бледность кожи и слизистых,

отсутствие сердечных тонов при аускультации,

расширение зрачков.

Признаки угнетения ЦНС

Различные степени нарушения сознания.

Расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет.

Снижение или повышение мышечного тонуса.

Судороги.

Понижение температуры тела.

Обследование ребёнка завершается выявлением ведущего патологического синдрома с целью принятия экстренных лечебно-тактических решений. Основная цель неотложной терапии на догоспитальном этапе - это оказание минимально достаточного объёма помощи, без которого жизнь больного ребёнка остаётся под угрозой. После оказания экстренной помощи, дальнейшее лечение больного может быть продолжено в стационаре.

Особенности и тактика оказания неотложной помощи детям

Последовательность действий фельдшера СМП на догоспитальном этапе заключается:

Оценка симптомов патологического состояния больного,

Постановка диагноза

Назначении и выполнении соответствующих диагнозу экстренных

лечебных мероприятий по жизненным показаниям,

что можно обозначить как первичное тактическое решение.

Уточнение поставленного диагноза

Определяет дальнейшие тактические мероприятия оказания медицинской помощи (оставить ребёнка дома или его госпитализировать).

При выработке тактического решения важно помнить, что декомпенсация состояния у детей наступает быстрее, чем у взрослых.

Осмотр ребёнка предусматривает следующие особенности.

1.Необходимость продуктивного контакта с его родителями или опекунами для сбора анамнеза и обеспечения спокойного состояния больного при осмотре. Важность получения ответов на вопросы:

причина обращения за экстренной помощью;

обстоятельства заболевания или травмы;

длительность заболевания;

время ухудшения состояния ребёнка;

средства и препараты, использованные ранее до прибытия врача СМП.

2.Необходимость полного раздевания ребёнка в условиях комнатной температуры при хорошем освещении.

3.Соблюдение правил асептики при осмотре ребёнка, особенно при оказании помощи новорождённым с обязательным использованием чистого халата поверх форменной одежды.

Возможны следующие варианты тактических действий фельдшера СМП .

Решение оставить ребёнка дома с обязательной передачей активного вызова в поликлинику, если:

заболевание не угрожает жизни больного и не приведёт к его инвалидизации;

состояние улучшилось до удовлетворительного и остаётся стабильным;

материально-бытовые условия жизни ребёнка удовлетворительные и ему гарантирован необходимый уход, исключающий угрозу для его жизни.

2. Решение о госпитализации ребёнка в случае, если:

характер и тяжесть заболевания угрожают жизни больного и могут привести к его инвалидизации;

неблагоприятный прогноз заболевания, неудовлетворительное социальное окружение и возрастные особенности больного предполагают лечение только в условиях стационара;

требуется постоянное медицинское наблюдение за больным.

Если ребёнок в состоянии декомпенсации остаётся дома в связи с отказом родителей или опекуна от госпитализации, то необходимо доложить об этом старшему врачу станции СМП и действовать по его указанию.

Любой отказ от осмотра, медицинской помощи, госпитализации должен быть зафиксирован в карте вызова СМП и подписан родителем или опекуном ребёнка.

В случае, если пациент или родитель (или опекун) ребёнка не хочет оформить отказ от госпитализации в установленной законом форме, то необходимо привлечь не менее двух свидетелей и зафиксировать отказ.

Неотложная помощь в педиатрии.

Каждый фельдшер должен владеть основательными знаниями и умениями, касающимися оказания неотложной помощи ребёнку при критических состояниях, тяжёлых заболеваниях и несчастных случаях. Быстрое развитие угрожающих жизни состояний в детском возрасте обусловлено многими факторами, к которым относятся анатомо-физиологические особенности детского организма, несовершенство нейрогуморальной регуляции, а зачастую неблагоприятный преморбидный фон.

Перед фельдшером , оказывающим первую медицинскую помощь, стоят следующие задачи:

диагностика угрожающего состояния,

оказание неотложной помощи,

принятие решения о необходимости и месте госпитализации.

Диагностика сводится к выявлению патологических синдромов, оценке степени их тяжести, решению вопросов об экстренности лечебно-тактических мероприятий. При сборе анамнеза в первую очередь выясняют следующие вопросы:

Какие обстоятельства предшествовали началу заболевания.

В чём первоначально проявилось ухудшение состояния ребёнка.

Сколько времени прошло с момента данного ухудшения.

Учитывается и наличие отягощающих факторов, в особенности у детей раннего возраста (течение беременности и родов, патология ЦНС, заболевания внутренних органов, предрасположенность к аллергии).

При угрожающем состоянии происходит декомпенсация жизненно важных функций организма ребёнка или есть опасность её возникновения. При обследовании ребёнка выявляют признаки декомпенсации дыхания, кровообращения и степень угнетения ЦНС.

Клинические признаки декомпенсации и остановки дыхания

Изменение цвета кожных покровов (цианоз кожи и слизистых).

Полное отсутствие дыхательных движений

или патологический тип дыхания (судорожное, поверхностное, глубокое редкое).

Признаки декомпенсации кровообращения и остановки сердца

Предвестники остановки сердца

резкое падение АД (50—60/40-30 мм рт.ст.),

тахикардия или брадикардия,

изменение цвета кожных покровов (бледность, цианоз, мраморность).

Признаки внезапной остановки сердца

отсутствие пульсации на периферических артериях,

а затем и на сонных артериях,

бледность кожи и слизистых,

отсутствие сердечных тонов при аускультации,

расширение зрачков.

Признаки угнетения ЦНС

Различные степени нарушения сознания.

Расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет.

Снижение или повышение мышечного тонуса.

Судороги.

Понижение температуры тела.

Обследование ребёнка завершается выявлением ведущего патологического синдрома с целью принятия экстренных лечебно-тактических решений. Основная цель неотложной терапии на догоспитальном этапе - это оказание минимально достаточного объёма помощи, без которого жизнь больного ребёнка остаётся под угрозой. После оказания экстренной помощи, дальнейшее лечение больного может быть продолжено в стационаре.

Лекарственная терапия у детей на догоспитальном этапе

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Выбор пути введения ЛС зависит от:

тяжести состояния больного,

необходимой длительности их непрерывного введения,

характера заболевания,

возраста пациента

мануальных возможностей медицинских работников.

По скорости достижения пиковой концентрации ЛС в кровяном русле различают следующие пути введения лекарственных средств:

внутриартериальный;

внутривенный;

интратрахеальный;

подъязычный (в мышцы полости рта);

внутрикостный;

ректальный;

внутримышечный;

интраназальный;

подкожный.

Внутриартериальный путь введения применяют, в основном, с целью экстренной компенсации потери ОЦК, но из-за сложности его реализации, как правило, на догоспитальном этапе не используется.

Подкожный путь введения лекарств не соответствует требованию срочной доставки ЛС в кровяное русло при экстренной ситуации.

Внутривенный путь введения является наиболее предпочтительным в тех ситуациях, когда в связи с характером заболевания и (или) тяжестью состояния пациента требуется экстренное воздействие препарата на какие-либо функции организма пациента. В случае необходимости неоднократного введения препаратов, проведения инфузионной терапии, транспортировки, в процессе которой будет осуществляться терапия, методом выбора является катетеризация периферической вены (вен). При невозможности катетеризации выполняют венепункцию. Наиболее доступными венами для постановки периферического катетера и венепункции являются:

вены локтевого сгиба (v. cephalica, v. basilica, v. mediana cubiti);

вены тыльной стороны кисти (v. cephalica, vv. metacarpeae dorsales);

вена, расположенная кпереди от внутренней лодыжки (v. saphena magna).

У детей первого полугодия жизни для венепункции могут быть использованы вены, расположенные кпереди и вверх от ушной раковины (vv.tem-Poraks supeificiales).

При невозможности выполнить доступ к венозному руслу, неудачных попытках в течение 5 мин и при необходимости экстренного введения ЛС, осуществляют интратрахеальное введение: в интубационную трубку (если была выполнена интубация) через ligamentum conica или через кольца трахеи иглой для внутримышечной инъекции. Доза препарата при этом удваиается и разводится в 1—2 мл физиологического раствора. Общее количество введённых препаратов может достигать 20—30 мл однократно. в случае крайней необходимости до внутривенного введения можно прибегнуть к подъязычному пути введения (в мышцы полости рта), позволяющему обеспечить срочную доставку препарата в кровь в небольшой дозе при отсутствии времени на венепункцию. При этом используют правило «трёх двоек»:

отступя на 2 см от края подбородка,

иглой для внутримышечной инъекции на глубину 2 см в мышцы дна рта

в направлении к макущке вводят препарат,

общее количество которого не превышает 2 мл (1 мл - детям до 3-х лет). Доза препаратов стандартная, без разведения.

Если попытки доступа к вене не увенчались успехом в течение 5 мин и требуется срочная инфузионная терапия, нежели болюсное введение препаратов, как исключение возможен

Внутрикостный путь введения препаратов. Трепанируется большеберцовая кость на 2 см ниже бугристости ставится катетер. Дебит данного пути введения 200 мл/час.

Ректальный путь введения может быть использован в случае, когда нет возможности доступа к венозному руслу и попытки доступа к вене не увенчались успехом в течение 5 мин, но требуется болюсное введение препаратов, чтобы достигнуть пиковой концентрации препарата в кровяном русле быстрее, чем при внутримышечной инъекции. Препараты вводятся в микроклизме, в разведении тёплым (37—40 °С) физиологическим раствором 3—5 мл, с добавлением 0,5—1,0 мл 70% этилового спирта, если это не вызовет инактивации препарата. Возможная доза препарата 1-10 мл.

Внутримышечный путь введения применяется в случаях, когда требуется среднесрочное (в пределах 15—20 мин) воздействие ЛС. Стандартные места инъекций: верхнелатеральный квадрант ягодицы (т. gluteus maximus), переднелатеральная часть бедра (т. rectus femoris), латеральная часть плеча (т. triceps brachii).

Интраназальный путь введения целесообразен в ситуациях, когда желательно совместить экстренность введения препарата с одновременным воздействием его на эпителий верхних дыхательных путей. Доза препарата — не

более 1 мл в форме для интраназального введения.

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Инфузионная терапия на догоспитальном этапе преследует следующие цели:

срочное восполнение ОЦК;

срочная коррекция метаболических и электролитных расстройств;

внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (адрено-миметики, лидокаин и т.п.).

Состояние гемодинамики, характер и темпы развития заболевания определяют вид инфузионной среды, дозы и скорость инфузии.

Начальная доза инфузионной терапии 20 мл/кг/ч: систолическое АД не ниже 60—80 мм рт.ст., сохранён пульс на лучевой артерии; по характеру, темпам развития заболевания или травмы можно предполагать, что состояние гемодинамики не ухудшится в пределах часа.

Начальная доза инфузионной терапии 40 мл/кг/ч: систолическое АД ниже 60 мм рт.ст., нитевидный пульс на лучевой артерии; по характеру, темпам развития заболевания или травмы можно предполагать, что состояние гемодинамики ухудшится в пределах часа (продолжающееся внутреннее кровотечение и т.д.); при отсутствии в течение 20 мин положительной динамики на начальную дозу 20 мл/кг/ч.

Начальная доза инфузионной терапии более 40 мл/кг/ч: пульс определяется только на сонной артерии; при отсутствии в течение 20 мин положительной динамики на дозу 40 мл/кг/ч. В случае отсутствия в течение 15-20 мин положительной динамики от дозы более 40 мл/кг/ч, требуется введение адреномиметиков.

ВЫБОР ВИДА ИНФУЗИОННОГО ПРЕПАРАТА

В инфузионной терапии, как правило, применяется следующее соотношение инфузируемых растворов: 60% кристаллоидов, 40% коллоидов. Выбор начальной терапии тем или иным видом инфузионной среды зависит от характера заболевания, определяющего тип дегидратации (при потере преимущественно солей, воды или того или другого одновременно).

Начальная терапия кристаллоидами показана при потере жидкости из русла, при внутриклеточной дегидратации (например, дегидратация при гипергликемической, кетоацидотической коме, кишечных инфекциях и т.д.).

Начальная терапия коллоидами показана в случае заболевания, травмы, когда имеет место острая потеря жидкости из русла.

Срочная коррекция гипогликемии проводится 5% р-ром глюкозы в дозе 10 мл/кг после болюсного введения 40% р-ра глюкозы, если это необходимо.

Максимальное количество 40% р-ра глюкозы, которое можно ввести болюсно, - 5 мл/кг веса.

Срочная коррекция ацидоза проводится 4% р-ром натрия гидрокарбоната в дозе 1—2 мл/кг массы, в следующих случаях:

нестабильная гемодинамика с систолическим АД не ниже 60 мм рт.ст., несмотря на инфузионную терапию в дозе более 40 мл/кг/ч, применение адреномиметиков и адекватную вентиляцию;

при сердечно-лёгочной реанимации, когда от момента остановки сердца до начала реанимационных мероприятий прошло предположительно более 10 мин;

при продолжающихся реанимационных мероприятиях без эффекта в течение 20 мин.

Срочная коррекция гипокальциемии проводится 10% р-ром кальция хлорида в дозе 1—2 мл/кг в случае гипокальциемии (отравления антикальциевыми препаратами и т.п.), а также в качестве антидотной терапии при гиперкалиемии.

Сердечно-легочная реанимация у детей старше 14 лет

ДИАГНОСТИКА

Отсутствие сознания и пульса на сонных артериях.

Несколько позже — прекращение дыхания.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Необходима регистрация ЭКГ в процессе проведения сердечно-легочной реанимации:

фибрилляция желудочков (80% случаев и более);

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

При сердечно-лёгочной реанимации действуют в следующем порядке

1. При фибрилляции желудочков и невозможности немедленной дефибрилляции:

немедленно начать сердечно-легочную реанимацию; как можно быстрее обеспечить возможность проведения дефибрилляции.

2. Закрытый массаж сердца проводить с частотой 100 в минуту и соотношением продолжительности компрессии 1:1; более эффективен метод активной декомпрессии (с помощью кардиопампа).

3. Основной метод ИВЛ — масочный (соотношение компрессий и дыхания у взрослых 15:2):

обеспечить проходимость дыхательных путей (запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, ввести воздуховод, по показаниям санировать дыхательные пути);

использовать 100% кислород;

не прерывать массаж сердца и ИВЛ более чем на 30 с.

4. Катетеризировать центральную или крупную периферическую вену.

5. Эпинефрин (адреналин) по 1 мг каждые 3 мин проведения сердечно-лёгочной реанимации (способ введения здесь и далее — см. примечание).

6. Дефибрилляция 200 Дж (как можно раньше):

нет эффекта — дефибрилляция 300 Дж;

нет эффекта — дефибрилляция 360 Дж;

нет эффекта — см. п. 7.

7. Действовать по схеме:

препарат — массаж сердца и ИВЛ, через 30-60 с — дефибрилляция 360 Дж: лидокаин 1,5 мг/кг — дефибрилляция 360 Дж;

нет эффекта — через 3 мин повторить инъекцию лидокаина в той же дозе и дефибрилляцию 360 Дж;

нет эффекта — амиодарон (кордарон) 300 мг и дефибрилляция 360 Дж;

нет эффекта — через 5 мин повторить инъекцию амиодарона в дозе 150 мг, дефибрилляция 360 Дж;

при исходной гипомагниемии или желудочковой тахикардии torsades depoint — магния сульфат 1-2 г; I а при фибрилляции желудочков, рефрактерной к предшествующей терапии — новокаинамид 1000 мг,

дефибрилляция 360 Дж;

в паузах между разрядами проводить закрытый массаж сердца и ИВЛ.

8. При асистолии:

если невозможно точно оценить электрическую активность сердца (нельзя исключить атоническую стадию фибрилляции желудочков), действовать как при фибрилляции желудочков;

если асистолия подтверждена в двух отведениях ЭКГ, выполнить 2. 2-5;

нет эффекта — атропин по 1 мг через 3-5 мин до получения эффекта или достижения общей дозы 0,04 мг/кг;

эндокардиальная электрокардиостимуляция как можно раньше;

может быть эффективно введение аминофиллина (эуфиллин) 240—480 мг.

9. При электромеханической диссоциации: выполнить п. 2-5;

установить и корректировать её возможную причину:

(при гиповолемии провести инфузионную терапию,

при гипоксии — гипервентиляцию,

при ацидозе — гипервентиляцию и натрия гидрокарбонат,

при напряжённом пневмотораксе — плевральную пункцию,

при тампонаде сердца — пункцию полости перикарда, при массивной ТЭЛА — см. соответствующие рекомендации).

10. Мониторировать жизненно важные функции (кардиомонитор, пульсоксиметр).

11. Сердечно-лёгочную реанимацию можно прекратить, если при использовании всех доступных методов нет признаков её эффективности в течение 30 мин.

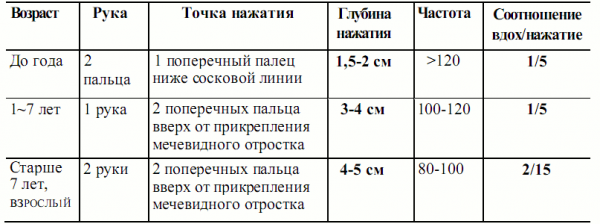

МЕТОДИКА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Детям до 1 года достаточно надавливать на грудину одним-двумя пальцами. Для этого уложите ребёнка на спину и охватите ребёнка так, чтобы большие пальцы рук располагались на передней поверхности грудной клетки и концы их сходились на точке, расположенной на 1 см ниже сосковой линии, остальные пальцы подложите под спину. Детям в возрасте старше 1 года и до 7 лет массаж сердца производят стоя сбоку (чаще справа), основанием одной кисти, а более старшим — обеими кистями (как взрослым).

МЕТОДИКА ИВЛ

Обеспечить проходимость дыхательных путей.

Провести интубацию трахеи, но только после первых вдохов ИВЛ, нельзя тратить время на попытку интубации (в это время пациент не дышит более 20 с).

Во время вдоха грудная клетка и живот должны подниматься. Для определения глубины вдоха следует ориентироваться на максимальную экскурсию грудной клетки и живота пациента и появления сопротивления вдоху.

Пауза между вдохами 2 с.

Вдох обычный, не форсированный.

Особенности ИВЛ в зависимости от возраста ребёнка.

1. Пострадавший — ребёнок до года:

необходимо обхватить ртом рот и нос ребёнка;

дыхательный объём должен быть равен объёму щёк;

при ИВЛ с помощью мешка Амбу используют специальный мешок Амбу для детей до года;

при применении мешка Амбу для взрослых объём одного вдоха равен объёму кисти руки врача.

2. Пострадавший — ребёнок старше года:

следует зажать нос пострадавшего и проводить дыхание рот в рот;

необходимо сделайть два пробных вдоха;

оценить состояние пациента.

Внимание: При наличии повреждений рта можно использовать дыхание рот в нос: рот закрыт, губы спасателя обжимают нос пострадавшего. Однако эффективность данного способа намного ниже дыхания рот в рот.

Внимание: При ИВЛ рот в рот (рот в рот и нос, рот в нос) не дышите глубоко и часто, иначе вы не сможете проводить вентиляцию. Дышите с возможной для вас частотой, максимально близкой к рекомендованной, в зависимости от возраста пациента.

До 1 года - 40-36 в мин

1—7 лет - 36-24 в мин

Старше 8 лет, взрослый - 24-20 в мин