- •Тема 3. Объединения юридических лиц

- •Цель и принципы создания объединения предприятий.

- •Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные ассоциация, их характеристика.

- •1. Цель и принципы создания объединения предприятий.

- •2. Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные ассоциация, их характеристика

- •Финансово-промышленные группы Японии

- •Заключение

- •Список литературы:

Тема 3. Объединения юридических лиц

Цель и принципы создания объединения предприятий.

Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные ассоциация, их характеристика.

1. Цель и принципы создания объединения предприятий.

В целях координации деятельности, защиты общих коммерческих интересов и повышения эффективности использования капитала предприятия могут на основании договора создавать объединения в форме ассоциаций (корпораций), консорциумов, синдикатов и прочих союзов. В мировой практике все названные формы прочно заняли свое место в производственной, коммерческой и финансовой деятельности.

Основой для создания союзов обычно становятся сходный характер технологических процессов; взаимозависимое развитие хозяйства; синхронный рост технико-экономического уровня связанных производств; необходимость комплексного использования сырья и других ресурсов; диверсификация.

Основные задачами формирования хозяйственных объединений:

1. повышение эффективности работы в результате объединения усилий участников, а также развития внутренней кооперации производственных, научных, проектных, строительных и других организаций в единый хозяйственный комплекс;

2. завоевание и удержание рынков сбыта;

3. закрепление поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и прочих ресурсов;

4. ускорение технического развития производства.

Главные принципы образования хозяйственных союзов:

- добровольность объединения;

- равноправие партнеров;

- свобода выбора организационных форм;

- самостоятельность участников;

- ответственность только по обязательствам, взятым каждым предприятием при вступлении в объединение.

Функции и компетенция хозяйственных объединений определяются нормативными актами, которыми создаются объединения.

Функции:

1) выполнение заданий, определенных договором, уставом, актом о создании объединения;

2) решение общих вопросов социально-экономического развития;

3) осуществление единой научно-технической политики относительно контроля качества продукции, технического уровня производства,

эффективного использования мощностей;

4) выполнение при необходимости плановых функций, если это предусмотрено уставом или учредительным договором;

5) координации;

6) защита прав и интересов предприятий объединения;

2. Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, хозяйственные ассоциация, их характеристика

Хозяйственное объединение - добровольное объединение предприятий в целях совместной хозяйственной деятельности, координации действий, обеспечения защиты своих прав, представления общих интересов в других организациях и учреждениях и не отвечают по обязательствам членов, в то время как члены объединений отвечают в порядке, определенном в учредительных документах.

По юридическому статусу ХО могут быть разделены на две группы:

1. действующие на постоянной правовой и хозяйственной основе;

2. ассоциативные или предпринимательские — с правом свободного присоединения и свободного выхода, а также свободного предпринимательства в рамках ассоциации.

Холдинговая компания — это организация, владеющая контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний с целью управления их деятельностью и контроля, получения дохода на вложенный в акции капитал. Механизм контрольного пакета акций дает ей право решающего голоса, благодаря чему она получает возможность проводить единую политику и осуществлять единый контроль за соблюдением интересов больших конгломератов (корпораций, концернов, трестов) или ускорять процесс диверсификации. Таким образом, холдинговая компания — вершина пирамиды, составленной из дочерних компаний, чьи контрольные пакеты акций входят в состав активов холдинга.

Существует два типа холдинговых компаний:

![]() чистый

холдинг, выполняющий контрольно-финансовые

функции для обеспечения единства

управления и получения доходов. Компании

чистого холдинга, как правило,

возглавляются крупными банками;

чистый

холдинг, выполняющий контрольно-финансовые

функции для обеспечения единства

управления и получения доходов. Компании

чистого холдинга, как правило,

возглавляются крупными банками;

смешанный холдинг, занимающийся, кроме того, определенной предпринимательской деятельностью: финансово-кредитной, промышленной, торговой, транспортной. Возглавляются любым крупным объединением, преимущественно связанным с производством.

Холдинги создаются в промышленности, в банковской сфере, а также путем интеграции промышленного и финансового капитала. Так, промышленная корпорация может учредить коммерческий банк и контролировать его пакет акций. Но возможна и обратная ситуация, когда контрольный пакет акций промышленного предприятия принадлежит финансовому институту — банку, инвестиционному (или иному) фонду, страховой компании. Возможны случаи, когда несколько корпораций перекрестно владеют контрольными пакетами акций друг друга независимо от сферы, в которой они работают.

Холдинги являются важным звеном в так называемой системе участия, при помощи которой финансовые компании подчиняют себе формально независимые фирмы, располагающие капиталами во много раз превосходящими их собственный.

Холдинговая форма организации является технически удобной, потому что позволяет руководить группой предприятий, их хозяйственной политикой, контролировать цены, защищать интересы всей группы, а не отдельного предприятия.

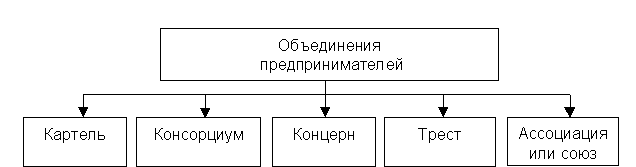

Рис. Основные формы объединений.

К хозяйственным объединениям относятся картели, консорциумы, концерны, тресты, хозяйственные ассоциации (союзы) и др.

Концерн - форма договорного объединения предприятий и организаций различных отраслей на основе общности интересов. Участники концерна согласовано осуществляют свою хозяйственную деятельность. Образование концерна предполагает делегирование части прав членов концерна коллегиальному органу управления, проведение единой экономической политики, централизацию части финансов, некоторых функциональных служб и др. Члены концерна сохраняют хозяйственную самостоятельность, но при этом участники концерна не могут входить в состав других концернов.

Часто такая группа предприятий объединяется вокруг сильного головного предприятия (холдинга, материнской компании), которое обладает акциями этих предприятий. Номинально входящие в концерн предприятия, производящие отдельные товары, расположенные в разных регионах, сохраняют хозяйственную самостоятельность, остаются юридическими лицами, являясь дочерними компаниями, филиалами головной компании. Фактически в рамках концерна наблюдается высокая степень централизации управления и хозяйственного подчинения, особенно в области управления финансами, инвестициями.

Концерн возглавляет правление, которое формируется из представителей входящих в концерн предприятий и объединений. Правление решает принципиальные экономические и финансовые вопросы деятельности концерна и осуществляет контроль и общее руководство его делами. Оперативное руководство осуществляет совет директоров.

Типичным является сохранение юридической и хозяйственной самостоятельности участников, но с учётом координации со стороны доминирующих финансовых структур. Обычно участники концернов объединяют не только экономический потенциал, но и усилия в рыночной стратегии. Основным преимуществом концерна является концентрация финансовых и других ресурсов.

Термин «концерн» был заимствован из немецкого языка и неразрывно связан с историей развития экономики Германии и особенностями немецкого законодательства. Однако ошибочно думать, что именно там появились первые концерны. Считается, что первый концерн в мире и прообраз будущих конгломератов создал во Флоренции Козимо Медичи[1]. Группа его компаний ещё в конце XIII — начале XIV века имела представительства в том числе в Исландии и в Африке, отправляла сотрудников и транспортировала товары из Азии по Великому шёлковому пути, включала в себя банки и торговые дома. Само понятие концерна возникло только через несколько сотен лет. Сначала возникли похожие на современные биржи (хотя прообразы существовали с 1351 г в Венеции, первая биржа открылась в Амстердаме в 1602), потом с развитием индустриализации активизировалась банковская деятельность и частные предприятия стали объединятся в группы, концерны и конгломераты.

Различают вертикальные концерны, горизонтальные концерны, и смешанные концерны (также называемые конгломераты). Под вертикальными понимаются объединения фирм, охватывающие весь цикл от закупки материалов через производство до сбыта одного определённого вида продукции, например концерн Мустерман, занимающийся всеми аспектами издательского дела и продажи книг и другой продукции. Горизонтальные концерны обычно объединяют похожие фирмы с различной клиентурой, например объединение пивоварен с различными сортами пива.

Большую роль в становлении современных концернов сыграла динамика финансовых рынков 60-х, с типично перемежающимися спадами и подъёмами. Это позволило конгломератам скупать компании по заниженным ценам на заем в банках, показывать хороший возврат с инвестиций, получать ещё большие кредиты и использовать финансовые рычаги, таким образам создавая цепную реакцию. Так возникли или получили сильное развитие американский Дженерал Электрик, немецкий Сименс, японская Мицубиси.

С точки зрения системы участия в капитале можно выделить два вида концернов:

концерн подчинения, организованный в виде материнской и дочерних компаний;

концерн координации, состоящий из сестринских обществ, т.е. созданный таким образом, что отдельные входящие в него компании производят взаимный обмен акциями. Тем самым все члены концерна оказывают взаимное влияние на проводимую концерном политику, и в то же время он остается под единым руководством.

Концерны, имеющие иностранные дочерние отделения, представляют собой международные концерны. Причем капиталовложения международных концернов могут быть как транснациональными, так и трансконтинентальными.

Крупные концерны объединяют от 10 до 100 и более компаний, включая производственные, научно-исследовательские, финансовые, сбытовые и другие фирмы.

Например, General Motors объединяет 126 заводов в США, 13 в Канаде, производственные и сбытовые подразделения в 36 странах мира. Продукция концерна реализуется через собственные сбытовые сети и сети дилеров, составляющие более 15 тыс. фирм.

Консорциум - временный добровольный союз хозяйственно независимых фирм, целью которых могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и их совместное исполнение. Консорциум часто создается для решения конкретных задач в области реализации крупных научных, научно-технических, строительных, экономических и других программ и проектов. В консорциумы могут входить предприятия различных форм собственности.

Организация консорциума оформляется соглашением. Действия участников координирует лидер консорциума, получающий за это отчисления от других членов. Консорциум всегда несет солидарную ответственность перед заказчиком. Обычно каждый член консорциума несет имущественную ответственность в пределах 8-10% от его доли в заказе, а суммы, превышающие эту величину, делятся между другими членами пропорционально доле их участия.

Участники консорциума охраняют свою полную хозяйственную самостоятельность и могут входить в состав любых других добровольных организаций. Консорциум создает единые финансовые и материальные фонды за счет взносов участников. После выполнения поставленных задач консорциум прекращает свою деятельность или может быть преобразован в иной вид договорного объединения.

Хозяйственная ассоциация – договорное добровольное объединение предприятий, создаваемое в целях координации производственно-хозяйственной деятельности, углубления специализации и развития кооперации, финансовых и материальных ресурсов для удовлетворения собственных потребностей или производства продукции (работ, услуг) для реализации третьим лицам. Главной задачей ассоциаций является не оперативно-хозяйственное руководство, а выработка согласованных точек зрения по тем или иным вопросам с учетом их взаимных интересов, совершения конкретных сделок, прибыль или убытки от которых члены ассоциации делят пропорционально вложенному капиталу.

Они выполняют функции по сбору и распространению отраслевой информации, разработке цен и стандартов, подготовке профессиональных кадров, осуществляют широкую консультационную и исследовательскую работу, представляют интересы предприятий в различных организациях и ведомствах.

Участие в ассоциации накладывает на предприятия менее жесткие, чем в концерне, ограничения. Члены ассоциации могут входить в другие договорные объединения предприятий без согласования с другими участниками.

Особая разновидность ассоциаций - торгово-промышленные палаты (ТПП). В РФ участники ТПП не несут субсидиарной ответственности по ее долгам. ТПП создается по инициативе не менее 15 учредителей и имеет в качестве единственного учредительного документа Устав. ТПП образуются по территориальному принципу, причем на одной и той же территории (в регионе) может существовать только одна палата. Членами ТПП могут быть исключительно коммерческие организации РФ и индивидуальные предприниматели, а также их объединения (союзы и ассоциации). В остальном их статус аналогичен статусу других НХО.

Одной из ассоциативных форм коллективного предпринимательства является синдикат. Как правило, синдикат организует единую службу (контору) по сбыту, в ведение которой его члены должны сдавать по заранее оговоренной цене и квоте продукцию, предназначенную для совместной продажи. Дирекция синдиката в ряде случаев организует закупку сырья, материалов и других продуктов для участников синдиката на деньги, вырученные от продажи их продукции. Внутри синдиката допускается конкурентная борьба. Основная его цель — расширить и удержать рынки сбыта, регулировать объемы выпуска продукции внутри синдиката и цены на внешних рынках сбыта продукции.

Промышленные узлы — это группа предприятий и организаций, которые размещаются на смежных территориях и совместно используют производственную и социально-бытовую инфраструктуру, природные и другие ресурсы, создают общие производства межотраслевого и местного территориального значения, сохраняя при этом самостоятельность. В них формируются условия для развития микротерриториальной интеграции, кооперации, специализации производства, более полного использования уникального оборудования, производственных площадей и мощностей по переработке вторичных ресурсов, организации межотраслевых производств, обслуживающего хозяйства.

Вертикальное объединение (Vertical combination) - группа предприятий, осуществляющих разные стадии производства готового продукта и являющихся собственностью одной фирмы.

Горизонтальное объединение (Horizontal combination) - группа предприятий, осуществляющих одни и те же стадии производства и являющихся собственностью одной фирмы.

Долевое участие (Share in a business) - передача средств одной организацией другой организации – титулодержателю для совместных работ.

Картель (Cartel; Combine) - объединение предпринимателей, создаваемое в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Участники картеля сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность и договариваются о регулировании объемов производства, условиях сбыта продукции, разделе рынков сбыта, источников сырья, ценах и др.

Что касается организационного строения, то картели никогда не имеют ярко выраженного доминирующего звена. Соглашения достигаются в результате встреч и договоренностей руководства производственных структур, сохраняющих свою самостоятельность. Макроструктуры картельного типа имеются во всех странах мира. Однако из-за развития антимонопольного (антикартельного) законодательства уже не осталось таких картелей, которые были образованы в начале XX в. Сейчас соглашение об образовании картеля практически не оформляется договором в письменном виде. Картельное соглашение часто существует негласно, в виде секретных статей, дополняющих какой-либо официальный текст, либо в устной форме "джентльменских соглашений". Фирмы, вступающие в картельное соглашение, сохраняют свою юридическую, финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность. Речь идет о распространении скрытой формы картелей.

Для картеля характерно наличие следующих признаков:

договорный характер объединения (сговор группы производителей с целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получения монопольной прибыли);

сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность;

объединение ряда компаний, как правило, одной отрасли;

совместная деятельность по реализации продукции, которая может распространяться в определенной степени и на ее производство;

наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и санкции к нарушителям.

В соответствии с антимонопольным законодательством в большинстве стран картельные соглашения, за исключением отдельных отраслей (прежде всего сельского хозяйства), запрещены и установлен разрешительный порядок их деятельности при наличии особых условий. Как правило, законодательно запрещаются картели, связанные с фиксированием цен, делением рынка и ограничением выпуска продукции и производственных мощностей, т.е. те согласованные меры, которые направлены на искажение или ограничение конкуренции.

Запрет на создание картелей может быть снят для:

картелей, на которые приходится небольшая доля рынка (например, в рамках Европейского Союза: если доля рынка, охваченного соглашением, не превышает 5 % производства определенного продукта и средний ежегодный оборот участвующих в соглашении компаний не превышает 200 млн. экю);

картелей, деятельность которых базируется на освоении нового рынка;

картелей, приносящих пользу экономике всей страны, например способствующих техническому прогрессу;

"кризисных" картелей, уменьшающих, например, излишние производственные мощности.

В странах Западной Европы, где действует специальное законодательство, делящее картели на "желательные" и "вредные", насчитываются сотни официально зарегистрированных картельных соглашений, не считая тех, которые существуют без регистрации. В США картели запрещены законом. Их функции выполняют торгово-промышленные ассоциации (союзы предпринимателей), осуществляющие межфирменное регулирование рынка в масштабах отрасли.

В мировой практике выделяются следующие виды картелей:

1. Денежный картель, утверждающий унифицированные цены наряду с равными условиями поставок и платежей (горизонтальные связи Цен).

2. Долевой картель:

- квотный картель (картель продукции), выделяющий каждому его участнику квоту для продажи продукции в соответствии с производственными мощностями. Целенаправленное регулирование предложения через квоты позволяет картелям контролировать цены на рынке товаров;

- территориальный картель, выделяющий каждому предприятию территории сбыта и исключающий взаимную конкуренцию.

3. Закупочный картель — монопольное соглашение нескольких предприятий, фирм, корпораций о закупке сырья и товаров определенного вида, сорта и так далее в интересах всех участников картеля с целью сбить закупочные цены.

4. Калькуляционный картель, участники которого договариваются об одинаковой структуре и об одинаковом содержании расчетов.

5. Кондиционный картель, определяющий условия реализации товара.

6. Контингентированный картель, устанавливающий для его участников соответствующие квоты (контингенты).

7. Кризисный картель, который создается при стойком спаде спроса (кризисный картель структуры) или временном сокращении сбыта (кризисный картель конъюнктуры) для ограничения конкуренции. В условиях спада производства картели этого вида способны планировать собственные действия.

8. Патентный картель, определяющий направления совместного использования (или не использования) какого-либо технического изобретения.

9. Производственный картель, устанавливающий объем (квоты) производства для каждого участника.

10. Региональный картель, определяющий области сбыта.

11. Ценовой картель, устанавливающий для участников цены товара.

Более совершенная форма картеля включает в себя не только установление единых цен и совместный сбыт, но и ограничение производства путем назначения квот на объем выпуска для отдельных производителей и скоординированного регулирования производственных мощностей (т.е. устранение излишних производственных мощностей или их наращивание).

Существует ряд факторов, определяющих эффективность деятельности картеля. Прежде всего, это участие в рассматриваемой организационной форме интеграции компаний основных производителей данной продукции и их согласие с политикой картеля. Отказ в участии в картеле некоторых ведущих производителей и обман, практикуемый отдельными участниками картеля, вместе со способностью покупателя переключаться на продукты-заменители могут подорвать контроль картеля над ценой продукции.

Модель картеля — крайний случай кооперированной олигополии

Модель картеля — представляет собой крайний случай кооперированной олигополии.

Картель можно определить как формальную организацию продавцов (производителей) в целях ограничения конкурентных сил на рынке. Картель предполагает явный сговор между продавцами относительно:

принципа установления цен;

раздела рынков сбыта;

квот производства и сбыта участников;

обмена патентами и другой информацией, имеющей коммерческий интерес.

Картели могут иметь как национальный характер (т.е. объединять предприятия одной страны), так и международный характер (объединение предприятий разных стран, так называемые товарные ассоциации экспортеров и производителей сырья). Среди наиболее известных картелей второго типа можно назвать ОПЕК (Организацию стран-экспортеров нефти). На внутреннем рынке во многих странах в настоящее время картели являются незаконными, и если образуются, то действуют нелегально.

Основная цель образования картеля заключается в получении ее участниками монопольной прибыли путем сговора.

Рассмотрим сущность и последствия деятельности картеля на графической модели. Введем несколько упрощающих допущений.

На рынке конкурируют две фирмы (ситуация дуополии), рыночный спрос постоянен и имеет вид линейной функции, фирмы производят однородную продукцию и имеют одинаковые издержки (МС1=МС2). С учетом этих допущений модель картеля может быть представлена, как на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Модель картеля

Если фирмы находятся в состоянии жесткой конкуренции, то наименьшая возможная цена равна конкурентной цене (Рс) и определяется точкой пересечения кривой спроса D и кривой предельных издержек МС. При цене Рс дуополисты (подобно совершенным конкурентам) будут иметь в долгосрочном периоде нулевую экономическую прибыль.

Если же рассматриваемые фирмы сформируют картель и ограничат свой выпуск для максимизации общей прибыли объемом Qm, то оптимальная цена картеля (монопольная цена) составит Pm. Это максимально возможная цена при данном рыночном спросе за предлагаемый объем, которая обеспечивает участникам картеля монопольную прибыль.

Поскольку совокупная прибыль объединенных в картель предприятий выше, чем первоначально, они заинтересованы в подобном соглашении. Вместе с тем после заключения картельного соглашения любой картель сталкивается с проблемами внутреннего и внешнего характера.

Первая группа проблем (внутренних) касается согласования противоречивых интересов между членами картеля (раздел рынка, установление единой цены и т.д.) и контроля за соблюдением соглашения. Вторая группа проблем (внешних) затрагивает проблему конкуренции с фирмами-производителями, не являющимися членами картеля.

Рассмотрим последовательно данные проблемы. При организации картеля все фирмы-участники несут издержки заключения сделки. Существует целый ряд факторов, который затрудняет заключение подобных соглашений (о них будет сказано ниже). Однако на многих рынках потенциальная прибыль картеля может быть столь значительна, что стимулирует к его заключению.

Вместе с тем как только картельное соглашение достигнуто и установлена монопольная цена, каждый участник соглашения заинтересован в скрытом нарушении установленных правил игры, ибо это повышает его индивидуальную прибыль. Другими словами, основная трудность картельного соглашения не в его заключении, а в его выполнении. Если все члены картеля будут нарушать установленные цены и квоты, это приведет к падению рыночной цены до конкурентного уровня и, как следствие, к распаду картеля. Успех картеля зависит от возможности выявления и пресечения обмана. Вот почему любое картельное соглашение обязательно предусматривает целый ряд мер по выявлению и предотвращению обмана между его участниками.

Основные меры контроля:

ограничение точек отгрузки продукции картеля;

работа с небольшим количеством крупных покупателей;

штрафы (уровень штрафов должен быть достаточно высок, чтобы предупреждать обман, и в то же время, достаточно низок, чтобы не отпугнуть фирмы от картеля);

ограничение квоты производства;

формирование пула доходов (которые распределяются между всеми членами картеля на основе специально выработанной формулы);

наказание натурой (когда в ответ на обман участники картеля немедленно увеличивают объемы своего производства и снижают цены). Данная мера считается эффективной, если только удается быстро выявить обман. В противном случае, фирма-нарушитель успевает получить значительную прибыль до того, как понесет издержки от наказания.

Но даже если все фирмы-участники будут вести себя честно (что маловероятно), остается угроза конкуренции со стороны:

внешних фирм, производящих аналогичную продукцию;

новых товаров-заменителей продукции картеля.

На реальных олигопольных рынках существует целый комплекс факторов, препятствующих и благоприятствующих образованию картеля.

Факторы, определяющие эффективность картеля:

1. Эффективность действующего в стране антимонопольного законодательства.

В условиях, когда картели являются незаконными, фирмы не могут заключать явных соглашений, а вынуждены вести секретные переговоры. Тем самым увеличивается риск присоединения к картелю и вероятность неприсоединения к картелю определенного количества фирм. Если же картели являются законными и фирмы могут открыто встречаться и обсуждать взаимные проблемы, риск снижается, а число неприсоединившихся фирм сокращается до минимума.

2. Количество продавцов и производителей продукции.

Чем меньшее количество фирм действует на рынке, тем им легче договориться. И, наоборот, по мере расширения числа олигополистов, возрастают издержки формирования картеля, увеличивается вероятность того, что одна или две фирмы не присоединятся к соглашению, а это снижает монопольную власть образуемого картеля.

3. Однородность выпускаемой продукции и сопоставимость издержек.

Если фирмы выпускают однородную продукцию и их издержки идентичны, им легче принять соглашение об образовании картеля. Напротив, сильная дифференциация продукции и разница в издержках затрудняет выработку согласованных решений.

4. Стабильность и предсказуемость спроса.

Стабильность и предсказуемость спроса облегчает фирмам принятие картельного решения. Значительное и непрогнозируемое изменение объемов спроса дестабилизирует рыночную ситуацию и затрудняет переговоры.

5. Взаимоотношения между участниками картеля.

Чем в более дружеских и доброжелательных отношениях находятся руководители фирм, тем им легче прийти к согласию. И наоборот, разногласия между участниками рынка затрудняют достижения соглашения (Так, в силу политических разногласий не было заключено в свое время соглашение между ЮАР и СССР по экспорту золота.)

Комбинат (Group of enterprises; Integrated factory) - объединение предприятий связанных технологической цепочкой производства, при которой продукция одного предприятия комбината служит материалом или полуфабрикатом для другого предприятия комбината.

Конгломерат (Conglomarate) Диверсифицированная компания, которая функционирует в более чем одной отрасли. Конгломерат характеризуется высоким уровнем децентрализации управления.

Кэптивное производство (Captive production) - функционирование в составе комбината предприятий из других отраслей промышленности с целью ускорения создания комплектующих изделий и материалов для основного производства.

Объединение предприятий (Amalgamation enterprises) - организация, объединяющая в своем составе юридически самостоятельные предприятия, руководящие органы которого действуют на основании договоров с входящими в состав объединения предприятиями и не обладают распорядительными функциями в отношении их внутрифирменной деятельности.

Сообщество (Combine) – ассоциация независимых фирм, объединенных защитой общих интересов или реализацией общего проекта.

Товарный пул (Commodities pool) - группа торговцев, объединившихся для проведения товарных операций.

Трест (Trust) - форма объединения предприятий, при которой они теряют свою хозяйственную и юридическую самостоятельность и действуют по единому плану. Тресты характеризуется наиболее высокой степенью централизации управления, а также значительной диверсификацией деятельности.

Финансовая группа (Financial group) - группа из нескольких предприятий, объединивших свои финансовые ресурсы в общих целях и интересах. Сосредоточение финансовых ресурсов осуществляется: для инвестирования, повышения мобильности использования ресурсов, для достижения монопольного положения.

Финансово-промышленная группа - Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 190-ФЗ “О финансово-промышленных группах” совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.

Отличительной особенностью и обязательным условием для ФПГ является наличие в ее составе финансово-кредитного учреждения и компании по производству продукции.

Финансово-промышленные группы имеют следующие преимущества:

возникают новые возможности для оптимального использования и перераспределения капитала в соответствии с главными стратегиями группы;

создаются реальные возможности для структурной перестройки производственных подразделений группы;

происходит укрепление технологических связей между различными этапами — от добычи сырья до выпуска конечной продукции;

улучшаются перспективы будущего развития компании за счет активного аккумулирования капитала для новых, инновационных проектов.

Классификация финансово-промышленных групп

Финансово-промышленные группы можно классифицировать следующим образом, исходя из того, чего именно хотят учредители ФПГ Гренбэк Г., Соломенникова Е. ФПГ: российская интерпретация // ЭКО. - 2004. - № 8. - С. 12-15.:

1. Первый вид ФПГ может формироваться по инициативе финансовых институтов, заинтересованных в надежном и достаточно прибыльном вложении средств. Целенаправленно консолидируя акции торговых, промышленных, транспортных предприятий (непосредственно или через создание холдинговых структур), финансовые компании становятся ядром группы.

ФПГ этого вида отличаются широким разнообразием входящих в них предприятий, которые могут быть совершенно не связанными друг с другом ни по производственной кооперации, ни по другим хозяйственным интересам. Этот вид ФПГ возникает в результате диверсификации капитала финансово-кредитных учреждений, повышающей его надежность в изменчивой конъюнктуре рынка. В сегодняшних условиях образования ФПГ такого рода сомнительно, т.к. банки избегают долгосрочных вложений в промышленные предприятия, особенно крупные.

2. Второй вид ФПГ может возникнуть при необходимости обеспечить производственно-техническое развитие группы промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, имеющих общие интересы в технологическом взаимодействии по созданию определенной продукции и освоению новых технологий. Организаторами этой формы ФПГ выступают промышленные предприятия, но они нуждаются в инвестициях, которыми располагают банки, страховые и инвестиционные компании. Так как финансово-кредитные институты особо не желают финансировать промышленность, промышленные предприятия вынуждены создавать свои банки. Сейчас, желая создать ФПГ, многие также собираются учреждать новые банки в составе этих групп. Эти банки, как правило, маломощны. К тому же сейчас Центральный банк РФ установил для коммерческих банков нижний предел уставного капитала, который трудно преодолим.

Эти типы ФПГ ориентированы на интересы частных предприятий и собственно рыночные условия их работы.

3. Этот вид ФПГ призван содействовать формированию государственного сектора в экономике. Зародыши таких ФПГ уже созданы в форме холдинговых компаний. Чтобы превратить их в ФПГ, нужно ввести в их состав крупное финансово-кредитное учреждение.

Эти ФПГ ориентированы на предприятия либо государственные, либо акционированные, но с высоким удельным весом федеральной собственности.

К этому виду можно отнести ФПГ, которые намерены создать региональные администрации в своих краях и областях, желая использовать новую структурную форму для достижения своих целей.

4. Этот вид предусмотрено создавать на основе межправительственных соглашений. Предполагается, что эти ФПГ обладают двумя особенностями: во-первых, создаются с участием иностранного капитала, привлекаемого межправительственными соглашениями в различных формах, во-вторых, перечень российских участников ФПГ определяется Правительством РФ из числа предприятий с долей государственной собственности в их капитале не менее 25%. Однако многие не считают создание ФПГ на базе государственных предприятий перспективным.

Также следует выделить официальные и неформальные ФПГ.

Большинство промышленных ФПГ официально зарегистрированы, в то время как большинство банковских ФПГ являются неформальными.

Интеграция в неформальных группах основана на перекрестном участии в собственности, в то время как координация деятельности членов официально зарегистрированных групп осуществляется посредством долгосрочных контрактов. Интеграция в официально зарегистрированных группах является менее глубокой. Вместо взаимного обмена акциями члены официально зарегистрированных финансово-промышленных групп заключают соглашения о сотрудничестве, которые помогают им координировать свою деятельность и обеспечивают заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности друг друга.

К учреждению официальной ФПГ склонны там, где целесообразен, но еще не создан холдинг. Когда разветвленные холдинговые структуры уже функционируют, например, в нефтяных компаниях и "Газпроме", официальный статус остается невостребованным. Но, если такой холдинг решил войти в зарегистрированную группу, значит, он стремился к дальнейшей своей экспансии и расширению акционерного контроля. Как только это происходит, заинтересованность в ФПГ ослабевает Дементьев В. Финансово-промышленные группы в стратегии реформирования российской экономики // Рос. экон. журн. - 2000. - N 11-12. - С.3-9..

По данным статистики сегодня, за счет образования ФПГ увеличиваются объемы отгруженной продукции выручка от реализации продукции, балансовая прибыль, рентабельность.

Казалось бы, это свидетельствует о плодотворности идеи официального статуса ФПГ. Однако предстоит еще немало сделать, чтобы интеграция промышленного и банковского капиталов в рамках большинства получивших этот статус структур перестала быть декларацией.

2. Мировой опыт деятельности финансово-промышленных групп

2.1. Особенности строения и развития финансово-промышленных объединений в странах с рыночно ориентированной финансовой системой

Рыночно ориентированная финансовая система характеризуется высоким уровнем развития рынка капитала, широким набором различных финансовых инструментов. Кроме того, изначально высокий уровень развития промышленных корпораций, надежность акций которых не вызывала сомнений, во многом облегчил процесс привлечения дополнительного капитала. Промышленные предприятия увеличивали капитал главным образом за счет новых эмиссий акций, поэтому практически отпадала необходимость в долгосрочном кредитовании как способе увеличения их основного капитала. Поэтому, в сложившихся условиях, функции банков сводились лишь к аккумулированию сбережений, предоставлению краткосрочных кредитов, осуществлению на внешнем рынке операций с ценными бумагами, но без непосредственного участия в управлении предприятиями. Другой отличительной особенностью крупнейших корпораций рыночно ориентированной финансовой системы является значительная степень распыленности акционерного капитала. У типичной корпорации рыночно ориентированной финансовой системы много собственников, каждый из которых владеет сравнительно небольшой долей корпоративного капитала. В результате ни одна из групп акционеров не может предъявить особые права на управление компанией.

Кроме того, на интеграционные процессы в странах с рыночно ориентированной финансовой системой большое оказало влияние антимонопольное законодательство. Так, в американской экономике антимонопольное законодательство не только затрудняло концентрацию промышленного капитала, но и создавало дополнительные препятствия на пути сращивания банковского капитала с промышленным.

Теперь на примере корпоративных структур США рассмотрим характерные особенности их организационного строения и управления. Существующие в США финансово-промышленные объединения можно условно разделить на две группы: в первую входят структуры с доминированием банков, при этом контроль над предприятиями осуществляется со стороны банков (например, "Чейз", "Моргана", "Меллона", "Лимена-Голдмена, Сакса").

Организационная структура банковских финансово-промышленных групп представляет собой горизонтальное объединение крупных фирм олигополистического типа, в центре которого находится ведущий коммерческий банк. В большинстве случаев данные группы имеют похожую историю создания и развития, имеют одинаковое строение.

Во второй группе доминируют промышленные предприятия ("General Motors", "El du Pont de Nemours", "General Electric", "Ford Motors", "АТ&Т") , но финансовые структуры в них также весьма сильны ("General Motors Acceptance Corp.", "General Electric Capital Services", "Ford Motor Credit Corp.", "IBM Credit Corp." и т.д.) Добров А.П. Формирование вертикально интегрированных структур в промышленности России // Регион: экономика и социология. - 2001. - N 2. - С.127-145..

Характерной чертой данных групп является преобладание вертикальной составляющей над горизонтальной. Например, основой группы "General Motors" является крупнейший в мире автомобилестроительный концерн. Головная компания концерна выступает в качестве материнской по отношению к тысяче фирм группы, контролируя посредством участия в капитале их производственную и финансовую деятельность.

Кроме того, для США характерна, также, тенденция повышения активности и торгового капитала как в проникновении в промышленность, так и финансовые институты. Торговые концерны идут по пути создания если не финансово-промышленных групп, то уж точно по пути формирования подгрупп, в которых они играют весьма существенную роль.

Заканчивая рассмотрение финансово-промышленных объединений США необходимо сделать ряд замечаний.

- Характерной особенностью американской модели корпоративного бизнеса является принцип строгого разграничения финансового и производственных секторов экономики, который в последнее время все больше становиться объектом критики, как противоречащая факту весьма успешного функционирования стран с банковско-ориентированными финансовыми системами.

- Экономическая политика американского государства, вопреки "антитрестовским законам", не только не предотвращала распространение контроля со стороны банковских структур над промышленными, но даже способствует этому процессу Гренбэк Г., Соломенникова Е. ФПГ: российская интерпретация // ЭКО. - 2004. - № 8. - С. 12-15..

Финансово-промышленные объединения континентальной Европы

Общее число финансово-промышленных групп в Федеративной Республики Германии на сегодняшний день, имеющих общехозяйственное значение, не достигает десяти. Во главе трех ведущих ФПГ, стоят крупнейшие национальные банки: "Дойче Банк" (Deutsche Bank AG), "Дрезднер Банк" (Dresdner Bank AG) и "Коммерц Банк" (Сommerzbank AG). На них приходится, соответственно, 1/3, 1/4 и 1/8 акционерного капитала страны.

Ядро ФПГ, созданных на основе данных банков, образуют несколько (от 3-5 до 10) банковских, промышленных, торговых, страховых и транспортных монополий, нередко проникающих и в другие сферы хозяйства Агафонов В.И. Крупные промышленные объединения и финансово-промышленные группы. - Калуга, 2007. - С. 151..

Коммерческие банки, являющиеся бесспорным центром группы, представляют собой универсальные кредитно-финансовые комплексы совмещающие кредитно-расчетную деятельность с широким набором услуг. Фактически немецкие банки являются основным источником и "ретранслятором" финансовой "энергии".

Производственная деятельность промышленных концернов, в основном, охватывает одну определенную отрасль или подотрасль экономики, где развито крупное и массовое производство на основе применения высоких технологий (прежде всего это черная и цветная металлургия; сталелитейная, химическая и электротехническая промышленность; автомобилестроение и машиностроение). Исключения составляют концерн Siemens, который распространяет свою деятельность на всю электротехническую промышленность, и концерн Thissen - сталелитейную.

В свою очередь, вокруг относительно устойчивого ядра группируется множество крупных и средних компаний, образующих довольно аморфную по сравнению с ядром периферию. В среднем, головные холдинги группы владеют акциями и контролируют деятельность около 150 компаний.

Кроме трех крупнейших ФПГ Германии, во главе которых находятся ведущие банки страны, существуют и такие ФПГ, где банковский капитал имеет несколько равных по силе и значению представителей, а цементирующим звеном является промышленное объединение (концерн).

Наряду с общенациональными банковскими группами, в экономике Германии особое положение занимают региональные банковские группы. Наиболее заметное их развитие наблюдается в Баварии. Баварские промышленные предприятия, достаточно средние по размерам, традиционно сохраняют связи с баварскими банками даже тогда, когда они входят в концерны, являющиеся структурными элементами финансовых групп крупных немецких банков.

Анализируя финансово-промышленных групп Германии, напрашивается три ключевых вывода.

Во-первых. Немецкие финансово-промышленные группы - это не жесткие конструкции, а довольно гибкие образования, маневренность которых в значительной степени обеспечивается банками. Именно под их воздействием происходит поглощение или слияние отдельных компаний.

Во-вторых. В немецкой экономике чрезвычайно большое значение в системе группового контроля имеют механизмы личной унии банков с крупнейшими промышленными, торговыми и страховыми компаниями. Поэтому координация в ФПГ Германии обеспечивается несколькими механизмами: наличием сравнительно небольшого круга должностных лиц, являющихся одновременно членами правления различных компаний и фирм, входящих в данную группу ("перекрещивающиеся директораты") и координирующей ролю, входящих в группу финансово-кредитных институтов. Внутригрупповой интеграции служит также перекрестное акционирование (взаимоучастие в капитале).

Во Франции наибольшее распространение получили финансово-промышленные объединения, созданные вокруг крупнейших производственных комплексов (например, "Эльф-Акитен" (ELF Aquitane), "Компани франсэз де петроль" (нефтехимическая промышленность); "Компани женераль электрисите" (электроника и электротехника) и т.д.) Цветков В.А. Финансово-промышленные группы: Опыт и перспективы // Пробл. прогнозирования. - 2000. - N 1. - С.95-107..

Промышленная составляющая данных объединений представляют собой, как правило, единое целое в производственном отношении - сформированное на базе технологически взаимосвязанных предприятий. В состав групп могут входить от нескольких десятков до нескольких сотен юридически самостоятельных фирм. Банковские учреждения, входящие в состав групп, достаточно часто являются подконтрольными главных промышленных предприятий группы.

Наряду с промышленными группами во Франции получили распространение и торговые. Крупные торговые компании ("Кора", "Интермарше", "Ошан") стояли у истоков, а впоследствии и контролировали ряд банков ("Банк аккорд", "Банк шабриер"), распространяющих свое влияние на некоторые сектора французской экономики.

Характерной особенностью финансово-промышленных групп Швеции является преобладание промышленных объединений, связанных с семьями крупных шведских бизнесменов и финансистов. В целом, данные ФПГ демонстрируют характеристики, близкие финансово-производственным объединениям Германии. Так же как и в германских группах, в них широкое распространение получило перекрестное владение акциями, доходящее до 25%.

В экономике Италии главенствующее положение занимают банковские финансово-промышленные группы. Прежде всего, это связано с тем, что привлечение капитала посредством выпуска дополнительных эмиссий акций промышленными предприятиями не привело к ожидаемым результатам. Поэтому итальянские концерны, в целях увеличения капиталовложений, были вынуждены прибегнуть к использованию банковского кредита, в свою очередь, все больше и больше попадая в зависимость от кредитующих их банков.

Помимо частных компаний, в странах Западной Европы достаточное распространение получили государственные концерны, составляющие основу государственных финансово- промышленных объединений.

Организационной структурой управления государственным имуществом многочисленных частных акционерных компаний, чьи контрольные пакеты акций были выкуплены государством, являются государственные холдинговые компании, которые позволяют правительству последовательно реализовывать свою экономическую политику в различных областях хозяйственного и социального развития.

Все государственные холдинговые компании финансируются государством, освобождены от выплаты процентов по полученным капиталам, имеют право выпускать гарантируемые государством облигации, при этом 65% годовой прибыли переводится государственному казначейству. Им предоставлена большая самостоятельность в разработке своей собственной рыночной стратегии.

Примерами таких структур, занимающихся управлением государственным имуществом, действуют и в других странах могут служить Национальный институт промышленности (ИНИ) в Испании - крупнейший государственных холдинг в Западной Европе, образованный в 1941 г. по личной инициативе Франко. Во Франции - это "Рено" (Национальное управление заводов "Рено") Агафонов В.И. Крупные промышленные объединения и финансово-промышленные группы. - Калуга, 2007. - С. 240..

2.3. Финансово-промышленные объединения Юго-восточной Азии

Характерной особенностью промышленного комплекса Японии на сегодняшний день являются шесть универсальных многоотраслевых финансово-промышленных объединений (японский вариант "сюданы"): "Мицубиси" ("Mitsubishi"), "Мицуи" ("Mitsui"), "Сумитомо" ("Sumitomo"), , "Фуё" (''Fuyo", ранее "Ясуда"), "Санва" ("Sanwa")) (таблица 2.1.).