- •С ухожильные спинномозговые рефлексы. Методика определения.

- •М етодика подсчета эритроцитов в крови.

- •Методика подсчета лейкоцитов в крови.

- •Методика определения осмотической резистентности эритроцитов.

- •Методика выслушивания тонов сердца. Точки аускультации.

- •Верхушечный толчок, его происхождение и характеристики. Методика определения.

- •Анализ электрокардиограммы: определение интервалов, зубцов, положения электрической оси сердца в грудной клетке.

- •Диагностические методы и технические средства миографии

- •Применение миографии

- •Отделение желудочного сока на различные пищевые вещества. Анализ кривых секреции желудочного сока.

- •Основной обмен. Определение основного обмена при помощи таблиц.

- •Формулы расчетов двоо человека в зависимости от возраста, пола и массы тела (мт)

- •Затраты на основной обмен здоровых людей в зависимости от возраста и пола

- •Термометрия.

- •Методика образования условных рефлексов.

- •Электроэнцефалограмма (ээг) как метод регистрации электрических явлений в коре больших полушарий. Классификация ритмов ээг.

- •Память. Исследование объема кратковременной памяти.

- •Предмет физиологии. Физиология - основа медицины.

- •3. История развития физиологии. Роль и.М. Сеченова и и.П. Павлова в создании материалистических основ в физиологии.

- •4. Возрастные периоды развития ребенка. Биогенетический закон, его критика. Теория системогенеза п.К. Анохина.

- •Факты, противоречащие биогенетическому закону

- •Научная критика биогенетического закона и дальнейшее развитие учения о связи онтогенеза и филогенеза

- •1. Клеточные мембраны, их виды. Свойства мембран. Функции мембран.

- •Система цАмф

- •Фосфолипаза с

- •Ионные каналы, их строение. Классификация ионных каналов. Натриевый и калиевый каналы.

- •7. Мембранный потенциал, величина и происхождение.

- •8. Электрические явления в нервной и мышечной тканях при возбуждении. Потенциал действия, его величина, фазы и продолжительность. Соотношение фаз потенциала действия с фазами возбудимости.

- •9. Строение скелетных мышц и их иннервация. Моторная единица, Физиологические свойства мышц, их особенности у новорожденного.

- •10. Режимы сокращения мышц: изотонический и изометрический. Абсолютная сила мышц. Возрастные изменения силы мышц.

- •Фазные изменения возбудимости в их сопоставлении с компонентами потенциала действия

- •12. Суммация сокращений мышц. Тетанические сокращения.

- •13. Ультраструктура миофибрилл. Сократительные белки (актин, миозин). Регуляторные белки (тропонин, тропомиозин) в составе тонких протофибрилл. Теория сокращения мышц.

- •14. Связь возбуждения и сокращения (электромеханического сопряжения) в мышечных волокнах. Роль ионов кальция. Функция саркоплазматического ретикулума.

- •15. Утомление при мышечной работе. Причины утомления. Понятие об активном отдыхе.

- •16. Физиологические особенности гладких мышц. Пластический тонус гладких мышц.

- •17. Строение и функции нервных волокон. Механизм проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным волокнам. Значение перехватов Ранвье.

- •18. Законы проведения возбуждения по нервам. Классификация нервных волокон. Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, ее возрастные особенности.

- •19. Структура нервно-мышечного синапса. Механизм передачи возбуждения с нерва на мышцу. Потенциал концевой пластинки, его свойства.

Анализ электрокардиограммы: определение интервалов, зубцов, положения электрической оси сердца в грудной клетке.

Электрокардиограмма каждого цикла сердечной деятельности представляет собой кривую своеобразной формы. Кривая эта имеет пять зубцов, обозначаемых буквами латинского алфавита: P,Q,R,S,T. Техника регистрации ЭКГ такова, что направление зубца вверх соответствует электроотрицательности основания сердца, а направление вниз - электроотрицательности верхушки. Таким образом, электрический цикл начинается электроотрицательностью основания (Р). Затем прибор в течение короткого времени не обнаруживает никакого тока (интервал P-Q). После этого интервала возникает трехфазная кривая QRS, в которой два раза оказывается электроотрицательной верхушка сердца и один раз основание. После нового интервала возникает медленно нарастающая электроотрицательность основания Т.

Происхождение зубцов и интервалов ЭКГ. При одновременной регистрации сокращений различных отделов сердца и ЭКГ получаются кривые, позволяющие установить соотношения между фазами сердечного цикла и сопровождающими их электрическими явлениями. Показано, что вершина зубца Р соответствует началу систолы предсердий, а комплекс QRST - активности желудочков. Он получил поэтому название желудочкового комплекса.

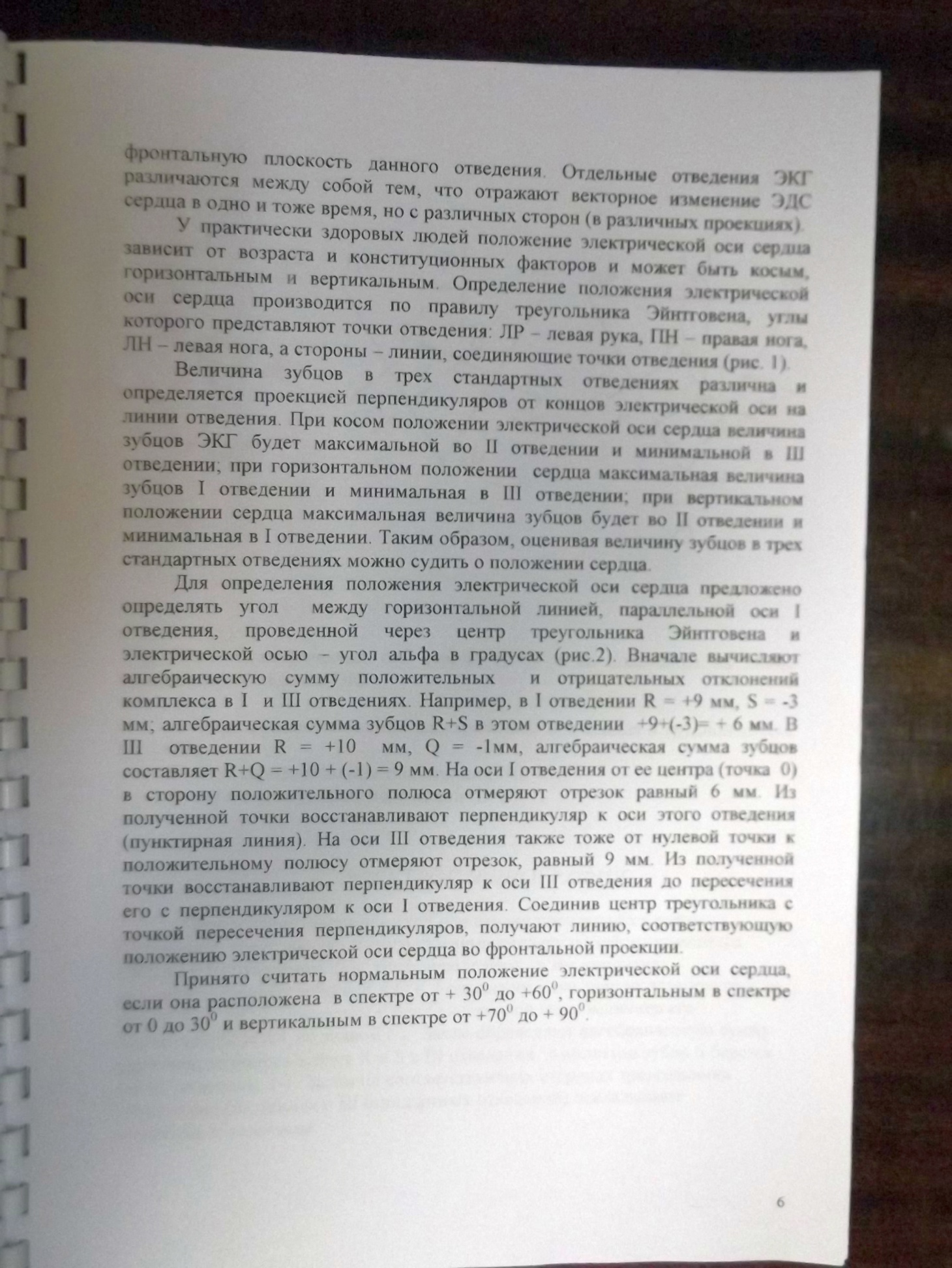

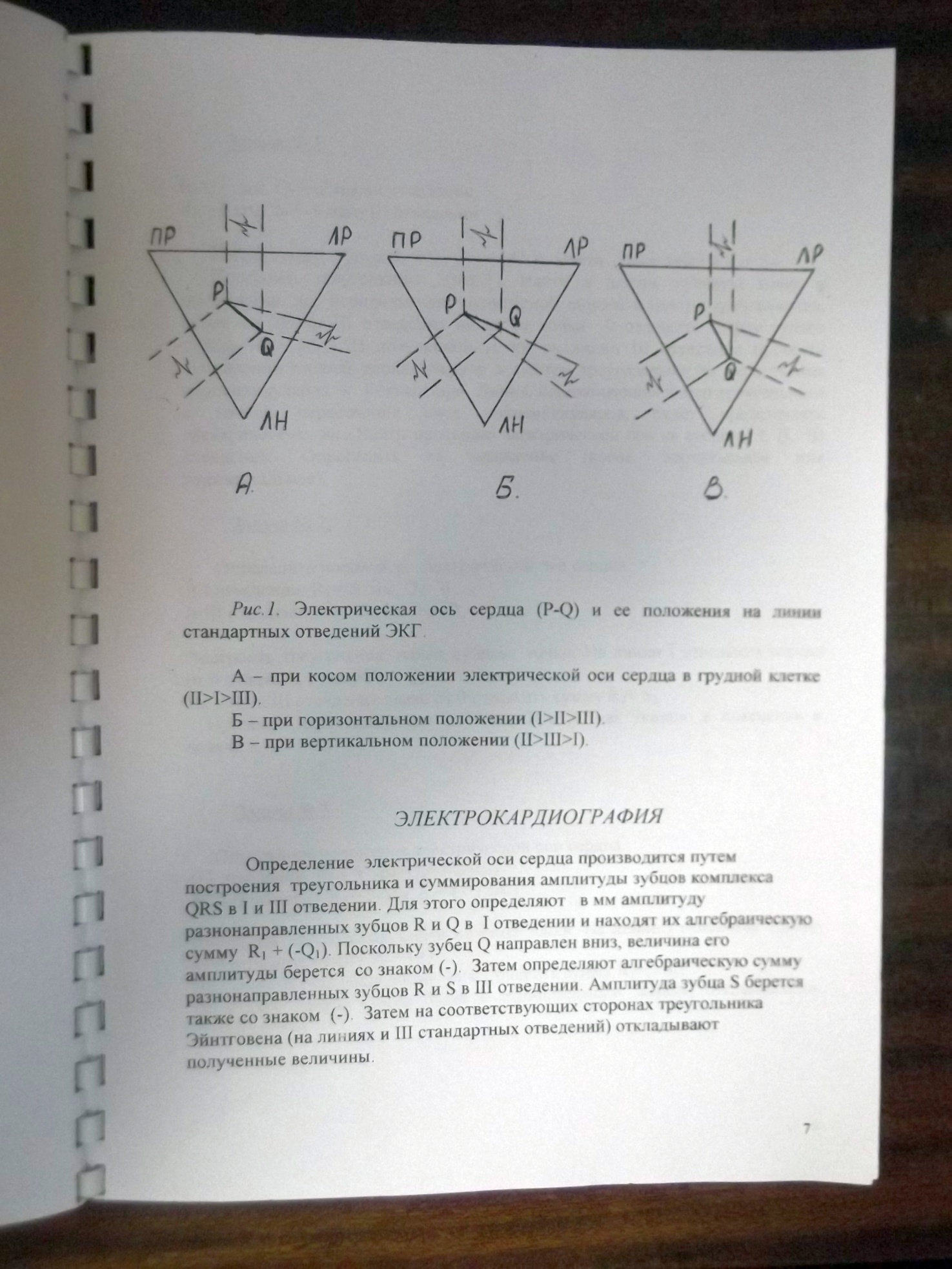

Для дальнейшего анализа электрической реакции сердца следует ввести понятие "электрическая ось сердца". Этим термином обозначают линию, соединяющую сечения сердца, обладающие в данный момент наибольшей разностью потенциалов. Современная физиология рассматривает ЭКГ как регистрацию электрической оси сердца в разные фазы сердечного цикла.

Возбуждение, возникшее в синусном узле, в дальнейшем распространяется на предсердия, однако возбудительный процесс охватывает все предсердие не сразу, а постепенно. Поэтому между различными участками предсердия возникает разность потенциалов, которая регистрируется на ЭКГ в виде восходящей части зубца Р. Когда все предсердие будет охвачено возбуждением, то алгебраическая сумма потенциалов во всех его участках будет равна 0. Этот момент регистрируется на ЭКГ в виде нисходящей части Р. Продолжительность зубца Р характеризует время распространения возбуждения по мышцам обоих предсердий. Длится он в норме около 0,06 сек.

Распространившись по предсердиям, возбуждение захватывает атриовентрикулярный узел и направляется по пучку Гисса к желудочкам. Пока возбуждение сосредоточено на эндокардиальной поверхности в узком канале проводящей системы, при отведении ЭКГ от всего сердца в целом никаких электродвижущих сил обнаружить не удается (интервал PQ). Следовательно. интервал PQ есть время, в течение которого возбуждение распространяется по проводящей системе сердца. Длится он 0,09-0,12 сек. Время, занимаемое желудочковым комплексом QRST, есть время распространения возбуждения по обеим желудочкам (0,06-0,09 сек).

Когда все части мускулатуры желудочков возбуждены, электрическая асимметрия сердца исчезает. На ЭКГ возникает интервал ST. Он будет длиться до тех пор, пока систола желудочков не сменится диастолой. Возбуждение в различных отделах желудочка исчезает так же не одновременно, как и возникает. Поэтому момент прекращения систолы отмечается на ЭКГ появлением зубца Т. Интервал ST есть время, занимаемое систолой желудочков. Зубец Т характеризует время исчезновения возбуждения (0,25 сек).

Нормальная электрокардиограмма возникает как результат алгебраического сложения электрических явлений, раздельно протекающих в правом и левом желудочках (правограммы и левограммы). При патологии правограммы и левограммы могут проявляться более отчетливо.

Полагают, что зубец Q обусловлен возбуждением внутренней поверхности желудочков, правой сосочковой мышцы и верхушки сердца, зубец R - возбуждением поверхности и основания обеих желудочков. К окончанию зубца S оба желудочка целиком охвачены возбуждением и разность потенциалов между различными участками желудочков отсутствует. На нормальной ЭКГ соотношение амплитуды зубцов Р:R:Т в норме равно 0,15:1:0,3.

Определение полей зрения.

Определение остроты зрения.

Дыхательные объемы и емкости. Методика определения ЖЕЛ. Спирография и спирометрия.

Регистрация электрической активности скелетных мышц. Миография.

Миография (от мио... и ...графия), регистрация сократительной деятельности мышцы. Простейший способ графической регистрации мышечного сокращения -- механическая запись с помощью рычага, свободный конец которого пишет на ленте кимографа соответствующую кривую -- миограмму. Помимо таких механических миографов, используются и оптические, регистрирующие работу мышцы на светочувствительной плёнке или бумаге. Миографы разных конструкций обеспечивают регистрацию изотонических или изометрических сокращений мышц. Наиболее совершенным является метод измерения колебаний напряжения мышцы с помощью датчиков, преобразующих механические изменения в электрические, регистрируемые на осциллографе. Таким способом удаётся регистрировать сокращения отдельных мышечных клеток. Метод миография в сочетании с другими физиологическими методами позволил изучить основные закономерности сократительной функции мышц.