- •С ухожильные спинномозговые рефлексы. Методика определения.

- •М етодика подсчета эритроцитов в крови.

- •Методика подсчета лейкоцитов в крови.

- •Методика определения осмотической резистентности эритроцитов.

- •Методика выслушивания тонов сердца. Точки аускультации.

- •Верхушечный толчок, его происхождение и характеристики. Методика определения.

- •Анализ электрокардиограммы: определение интервалов, зубцов, положения электрической оси сердца в грудной клетке.

- •Диагностические методы и технические средства миографии

- •Применение миографии

- •Отделение желудочного сока на различные пищевые вещества. Анализ кривых секреции желудочного сока.

- •Основной обмен. Определение основного обмена при помощи таблиц.

- •Формулы расчетов двоо человека в зависимости от возраста, пола и массы тела (мт)

- •Затраты на основной обмен здоровых людей в зависимости от возраста и пола

- •Термометрия.

- •Методика образования условных рефлексов.

- •Электроэнцефалограмма (ээг) как метод регистрации электрических явлений в коре больших полушарий. Классификация ритмов ээг.

- •Память. Исследование объема кратковременной памяти.

- •Предмет физиологии. Физиология - основа медицины.

- •3. История развития физиологии. Роль и.М. Сеченова и и.П. Павлова в создании материалистических основ в физиологии.

- •4. Возрастные периоды развития ребенка. Биогенетический закон, его критика. Теория системогенеза п.К. Анохина.

- •Факты, противоречащие биогенетическому закону

- •Научная критика биогенетического закона и дальнейшее развитие учения о связи онтогенеза и филогенеза

- •1. Клеточные мембраны, их виды. Свойства мембран. Функции мембран.

- •Система цАмф

- •Фосфолипаза с

- •Ионные каналы, их строение. Классификация ионных каналов. Натриевый и калиевый каналы.

- •7. Мембранный потенциал, величина и происхождение.

- •8. Электрические явления в нервной и мышечной тканях при возбуждении. Потенциал действия, его величина, фазы и продолжительность. Соотношение фаз потенциала действия с фазами возбудимости.

- •9. Строение скелетных мышц и их иннервация. Моторная единица, Физиологические свойства мышц, их особенности у новорожденного.

- •10. Режимы сокращения мышц: изотонический и изометрический. Абсолютная сила мышц. Возрастные изменения силы мышц.

- •Фазные изменения возбудимости в их сопоставлении с компонентами потенциала действия

- •12. Суммация сокращений мышц. Тетанические сокращения.

- •13. Ультраструктура миофибрилл. Сократительные белки (актин, миозин). Регуляторные белки (тропонин, тропомиозин) в составе тонких протофибрилл. Теория сокращения мышц.

- •14. Связь возбуждения и сокращения (электромеханического сопряжения) в мышечных волокнах. Роль ионов кальция. Функция саркоплазматического ретикулума.

- •15. Утомление при мышечной работе. Причины утомления. Понятие об активном отдыхе.

- •16. Физиологические особенности гладких мышц. Пластический тонус гладких мышц.

- •17. Строение и функции нервных волокон. Механизм проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным волокнам. Значение перехватов Ранвье.

- •18. Законы проведения возбуждения по нервам. Классификация нервных волокон. Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, ее возрастные особенности.

- •19. Структура нервно-мышечного синапса. Механизм передачи возбуждения с нерва на мышцу. Потенциал концевой пластинки, его свойства.

10. Режимы сокращения мышц: изотонический и изометрический. Абсолютная сила мышц. Возрастные изменения силы мышц.

В зависимости от условий, в которых происходит сокращение, различают два его типа - изотоническое и изометрическое. Изотоническим называется такое сокращение мышцы, при котором ее волокна укорачиваются, но напряжение остается прежним. Примером является укорочение без нагрузки. Изометрическим называется такое сокращение, при котором мышца укорачиваться не может (когда ее концы неподвижно закреплены). В этом случае длина мышечных волокон остается неизменной, но напряжение их растет (подъем непосильного груза).

Естественные сокращения мышц в организме никогда не бывают чисто изотоническими или изометрическими.

В мышцах принято различать 3 режима сокращения.

Различают:

- изотонический режим (укорочение мышечного волокна без изменения его напряжения),

- изометрический режим (возрастает напряжение, а мышца не сокращается)

- смешанный режим (меняется и напряжение и длина).

Сила сокращения мышцы зависит от исходной длинны мышечных волокон. Если мышцу предварительно растягивать, то после растяжения будет более сильное сокращение.

Сила сокращения мышцы – это работа или энергия, которая затрачивается на перемещение тела на определенное расстояние.

При статических нагрузках мы тратим больше энергии, чем при динамических. Длительные нагрузки вызывают утомление, которое в первую очередь является нервным утомлением. Кроме того причиной является снижение кровотока.

Сила сокращения - зависит от числа этих вз-ий в единицу времени.

Абсолютная сила мышц - ее можно расчитать, если поделить max груз, который она способна поднять, на площадь ее физиологического поперечного сечения (т.е. сумма поперечных сечений всех ее волокон, она больше у мышц с косым расположением волокон).

Сила мышцы не зависит от ее длины, а зависит главным образом от ее толщины, от физиологического поперечника, т. е. от количества мышечных волокон, приходящихся на наибольшую площадь ее поперечного сечения. Физиологическим поперечником называется площадь сечения всех мышечных волокон. У перистых и полуперистых мышц этот поперечник больше анатомического. У веретенообразных и параллельных мышц физиологический поперечник совпадает с анатомическим. Поэтому наиболее сильные перистые мышцы, затем полуперистые, веретенообразные и, наконец, наиболее слабые мышцы с параллельным ходом волокон. Сила мышцы зависит также от ее функционального состояния, от условий ее работы, от предельной частоты и величины, пространственной и временной суммации притекающих к ней нервных импульсов, вызывающих ее сокращение, количества функционирующих нейромоторных единиц и от импульсов, регулирующих обмен веществ. Сила мышц повышается при тренировке, снижается при голодании и утомлении. Вначале она увеличивается с возрастом, а затем к старости уменьшается.

Сила мышцы при максимальном ее напряжении, развиваемая при наибольшем ее возбуждении и наиболее выгодной длине до начала ее напряжения, называется абсолютной.

Абсолютная сила мышцы определяется в килограммах или ньютонах (Н). Максимальное напряжение мышцы у человека вызывается волевым усилием.

11. Одиночные сокращения мышцы, его фазы. Фазы изменения возбудимости. Особенности одиночного сокращения у новорожденных.

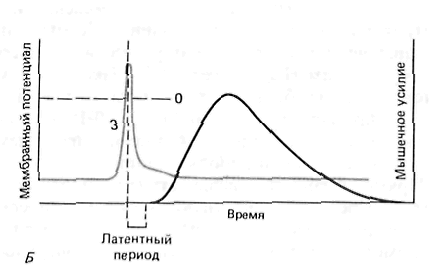

Раздражение мышцы или иннервирующего ее двигательного нерва одиночным стимулом вызывает одиночное сокращение мышцы. В нем различают две основные фазы: фазу сокращения и фазу расслабления. Сокращение мышечного волокна начинается уже во время восходящей ветви ПД. Длительность сокращения в каждой точке мышечного волокна в десятки раз превышает продолжительность ПД. Поэтому наступает момент, когда ПД прошел вдоль всего волокна и закончился, волна же сокращения охватила все волокно и оно продолжает быть укороченным. Это соответствует моменту максимального укорочения или напряжения мышечного волокна.

Сокращение каждого отдельного мышечного волокна при одиночных сокращениях подчиняется закону "все или ничего". Это означает, что сокращение, возникающее как при пороговом, так и при сверхпороговом раздражении, имеет максимальную амплитуду. Величина же одиночного сокращения всей мышцы зависит от силы раздражения. При пороговом раздражении сокращение ее едва заметно, с увеличением же силы раздражения оно нарастает, пока не достигнет известной высоты, после чего уже остается неизменной (максимальное сокращение). Это объясняется тем, что возбудимость отдельных мышечных волокон неодинакова, и поэтому только часть их возбуждается при слабом раздражении. При максимальном сокращении они возбуждены все. Скорость проведения волны сокращения мышцы совпадает со скоростью распространения ПД. В двуглавой мышце плеча она равна 3,5-5,0 м/сек.

1. Латентный период (скрытый) = 0,005с; (это промежуток времени от начала раздражения до появления видимого сокращения (чем сильнее раздражение тем короче латентный период))

2. Укорочение = 0,5с; ((фаза сокращения)- это изменение напряжения или укорочения.)

3. Расслабление = 0,5 с; (это фаза сокращения напряжения мышц.)

4. Рефрактный период.

Сила одиночного сокращения 1 волокна не зависит от силы раздражителя, но сила сокращения целой мышцы - зависит, т.е. чем больше сила раздражителя, тем боьше волокон в мышце сокрашается.

Возбудимость она бывает прямая и непрямая (когда раздражитель действует на нерв; эта возб-ть >). при возбуждении возникает ( действия с А = 120 - 130 мВ; 3 - 5 мс. Абс. рефр-ть длится 1 - 3 мс.

Фазы изменения возбудимости

Период полного отсутствия эффекта при повторном раздражении обозначается как абсолютная рефрактерная фаза, а последующий период пониженного эффекта при повторном раздражении — как относительная рефрактерная фаза (Э. Марей, 1878).

Продолжительность абсолютной рефрактерности в скелетных мышцах — 2,5-3 мсек, а в сердечной меньше — 0,3-0,4 сек. Абсолютная рефрактерная фаза наблюдается только в тканях, которые реагируют возбуждением по правилу «все или ничего» (в которых сразу вызывается максимальное возбуждение) и распространение возбуждения происходит с одинаковой интенсивностью на всем протяжении ткани. Ткань реагирует в абсолютной рефрактерной фазе, так как второе раздражение в этой фазе усиливает эффект последующего, третьего раздражения (А. Розенблют, 1949). Эта фаза отсутствует при местном, распространяющемся возбуждении, при суммации возбуждений в синапсах.

Относительная рефрактерная фаза совпадает с переходом пика в отрицательный следовой потенциал. Во время этой фазы нерв становится возбудимым, но порог возбудимости выше, следовательно, для получения эффекта нужны более сильные раздражения. В начале этой фазы новое раздражение дает пониженный эффект, но к концу её возбудимость достигает исходной величины в результате восстановительного процесса, протекающего в этой фазе. Относительная рефрактерность продолжается в нервных волокнах от 1 до 10 мсек. После фазы относительной рефрактерности наблюдается фаза повышенной возбудимости (супернормальный период, по К. Люкасу), которую Н. Е. Введенский назвал экзальтационной фазой. Продолжительность ее 12-18 мсек. В этой фазе возбудимость может превысить свой нормальный уровень на 200%, поэтому возбуждение вызывается и подпороговым раздражением. Этот период повышенной возбудимости совпадает со следовой электроотрицательностью.

Хронаксия отчетливо изменяется вслед за возбуждением. В период относительной рефрактерной фазы она резко укорачивается и остается заметно укороченной во время экзальтационной фазы.

После экзальтационной фазы следует фаза пониженной возбудимости - субнормальный период, совпадающий со следовой электроположительностью. Эта фаза продолжается довольно долго, в течение нескольких секунд, после чего, если нет нового раздражения, ткань приходит в состояние нормальной возбудимости. Продолжительность перечисленных фаз колеблется в зависимости от температуры, ионного состава, утомления, наркоза и т. д. Следовательно, трем фазам изменений потенциала соответствуют три фазы изменения возбудимости.