- •С ухожильные спинномозговые рефлексы. Методика определения.

- •М етодика подсчета эритроцитов в крови.

- •Методика подсчета лейкоцитов в крови.

- •Методика определения осмотической резистентности эритроцитов.

- •Методика выслушивания тонов сердца. Точки аускультации.

- •Верхушечный толчок, его происхождение и характеристики. Методика определения.

- •Анализ электрокардиограммы: определение интервалов, зубцов, положения электрической оси сердца в грудной клетке.

- •Диагностические методы и технические средства миографии

- •Применение миографии

- •Отделение желудочного сока на различные пищевые вещества. Анализ кривых секреции желудочного сока.

- •Основной обмен. Определение основного обмена при помощи таблиц.

- •Формулы расчетов двоо человека в зависимости от возраста, пола и массы тела (мт)

- •Затраты на основной обмен здоровых людей в зависимости от возраста и пола

- •Термометрия.

- •Методика образования условных рефлексов.

- •Электроэнцефалограмма (ээг) как метод регистрации электрических явлений в коре больших полушарий. Классификация ритмов ээг.

- •Память. Исследование объема кратковременной памяти.

- •Предмет физиологии. Физиология - основа медицины.

- •3. История развития физиологии. Роль и.М. Сеченова и и.П. Павлова в создании материалистических основ в физиологии.

- •4. Возрастные периоды развития ребенка. Биогенетический закон, его критика. Теория системогенеза п.К. Анохина.

- •Факты, противоречащие биогенетическому закону

- •Научная критика биогенетического закона и дальнейшее развитие учения о связи онтогенеза и филогенеза

- •1. Клеточные мембраны, их виды. Свойства мембран. Функции мембран.

- •Система цАмф

- •Фосфолипаза с

- •Ионные каналы, их строение. Классификация ионных каналов. Натриевый и калиевый каналы.

- •7. Мембранный потенциал, величина и происхождение.

- •8. Электрические явления в нервной и мышечной тканях при возбуждении. Потенциал действия, его величина, фазы и продолжительность. Соотношение фаз потенциала действия с фазами возбудимости.

- •9. Строение скелетных мышц и их иннервация. Моторная единица, Физиологические свойства мышц, их особенности у новорожденного.

- •10. Режимы сокращения мышц: изотонический и изометрический. Абсолютная сила мышц. Возрастные изменения силы мышц.

- •Фазные изменения возбудимости в их сопоставлении с компонентами потенциала действия

- •12. Суммация сокращений мышц. Тетанические сокращения.

- •13. Ультраструктура миофибрилл. Сократительные белки (актин, миозин). Регуляторные белки (тропонин, тропомиозин) в составе тонких протофибрилл. Теория сокращения мышц.

- •14. Связь возбуждения и сокращения (электромеханического сопряжения) в мышечных волокнах. Роль ионов кальция. Функция саркоплазматического ретикулума.

- •15. Утомление при мышечной работе. Причины утомления. Понятие об активном отдыхе.

- •16. Физиологические особенности гладких мышц. Пластический тонус гладких мышц.

- •17. Строение и функции нервных волокон. Механизм проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным волокнам. Значение перехватов Ранвье.

- •18. Законы проведения возбуждения по нервам. Классификация нервных волокон. Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, ее возрастные особенности.

- •19. Структура нервно-мышечного синапса. Механизм передачи возбуждения с нерва на мышцу. Потенциал концевой пластинки, его свойства.

9. Строение скелетных мышц и их иннервация. Моторная единица, Физиологические свойства мышц, их особенности у новорожденного.

Состав мышц: 72-80% - вода 20-28% плотный остаток.

Белки: миозин - 50-55%, актин - 20-25%, тропомиозин - 4-7%, тропонин - 2%

Гликоген - 0.5%, липиды, АТФ, креанинофосфат.

На долю мышечной ткани в покое выпадает до 50% обмена веществ, а при физической нагрузке этот показатель возрастает до 80%.

Сократительная функция: обеспечивает перемещение в пространстве, перемещение отдельных частей тела друг относительно друга, поддержание позы.

Мышцы играют большую роль в образовании тепла.

Для некоторых животных мышцы необходимы для образования электрических импульсов.

В своей деятельности мышцы преобразуют энергию АТФ в механическое движение.

Мышцу покрывает эпимизий. Мышечные волокна образуют мышечные пучки (перимизий), каждое волокно является вытянутой цилиндрической многоядерной клеткой. Мышечное волокно покрыто эндомизием.

Двигательная (или нейромоторная единица) – совокупность мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном, который расположен в ЦНС

Мотонейронный пул – совокупность мотонейронов, иннервирующих одну мышцу

В одном мышечном волокне содержится от 1000-2000 миофибрилл. Диаметр составляет от 0.5 до 2 мкм.

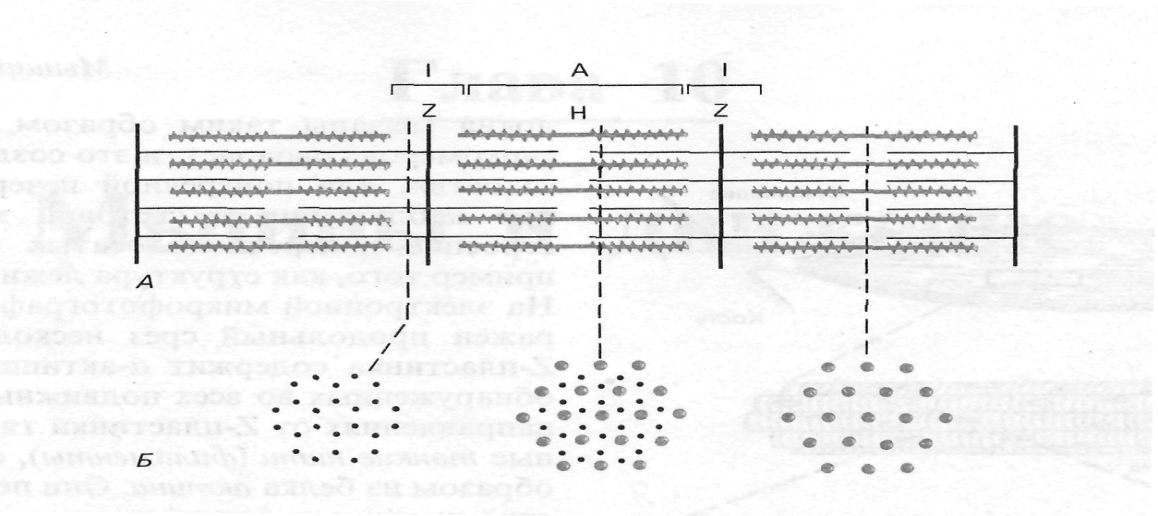

Скопление миофибрилл придает мышце продольную исчерченность. В миофибриллах выделяются светлые и темные участки, которые получили название дисков. Есть светлые и темные диски. Темные диски обладают двойным лучепреломлением, поэтому при световой микроскопии они выглядят темными. В середине темного диска идет светлая полоска h. В этой полоске имеется мембрана М. Структурной и функциональной единицей будет являться саркомер.

Саркомер - это участок миофибриллы, заключенный между двумя мембранами z.

Длинна саркомера - 2,5 мкм, поэтому на участке в 1 см будет 4 000 саркомеров.

Каждый саркомер состоит из протофибрилл. Были обнаружены толстые и тонкие протофибриллы. Толстые протофибриллы построены из миозина, они располагаются в диске А. В этих протофибриллах обнаружены поперечные мостики. Кроме толстых протофибрилл имеются тонкие протофибриллы, которые построены из белка актина. На них располагаются протомиозин, тропомиозин. С одной стороны тонкие протофибриллы присоединяются к мембране z. С другой стороны они проходят между толстыми протофибриллами. Каждую толстую нить окружают 6 тонких. А каждая тонкая окружена 3 толстыми. По направлению к тонким нитям на толстых нитях выступают поперечные мостики, которые направлены к тонким нитям. Поперечные мостики на толстых нитях располагаются по спирали. На одном шаге имеется 6 мостиков, обращенных в торону тонких нитей.

Толстые нити построены из миозина. В скелетных мышцах находится миозин-2, который имеет 2 головки. Существует 360 молекул. Молекулы миозина оринтированы таким образом, что хвостовые части образуют стержень толстой нити. Гловки образуют поперечные мостики. На каждой головке имеется 2 центра: центр атефазной активности и Актиновый центр (способен соединиться с актиновой нитью). Миозин имеет сродство белку актину.

Тонкие нити построены из актина.

Глобулярный актин соединяется друг с другом и образует. Тонкую нить образуют 2 нити фибриллярного актина. На белке актине расположены 2 регуляторных белка. Тропомиозин (имеет вид стержня длинной 40 нм и располагается в бороздках между нитями актина). К одному из концов тропомиозина присоединяется тропонин. Тропонин состоит из 3 частей: тропонин i, тропонин С, тропонин Т.

I ингибиторная часть, которая тормозит взаимодействие актина и тропозина

С компонент присоединяет к себе ионы кальция.

Т компонент обеспечивает связь тропонина с тропомиозином.

Существует связь между мембраной М и мембраной z. Связь осуществляется за счет титина. Благодаря складчатой структуре мышца может растягиваться.

В миофибриллах имеется система продольных трубочек, которые окружают миофибрилл. Эти продольные трубочки построены из мембран. Концевые участки образуют расширения (цистерны). Внутри продольных трубочек находится депо ионов кальция. Концентрация кальция - это саркоплазматический ретикулум - 30 ммоль на литр. В саркоплазме концентрация составляет 1/10 ммоль на литр.

Кроме того, имеется система поперечных трубочек. Они отходят от наружной мембраны и идут вглубь. Система Т трубочек находится на границе дисков.

К каждой трубочке подходят по 2 продольных канала, таким образом появляется триада. Мембрана мышечного волокна служит основой проведения потенциала действия, который переходит с мембраны на Т трубочки. Этот потенциал активирует рецепторы в Т трубочках, а они взаимодействуют с рецепторами в Л трубочках, из-за чего происходит возбуждение рецепторов с последующим открытием кальциевых каналов. После чего кальций начинает выходить в саркоплазму. В саркоплазме кальций идет к белку протомиду, где имеется С единица,

Функции поперечно-полосатых мышц:

1) двигательная (динамическая и статическая);

2) обеспечения дыхания;

3) мимическая;

4) рецепторная;

5) депонирующая;

6) терморегуляторная.

Физиологические свойства скелетных мышц:

1) возбудимость (ниже, чем в нервном волокне, что объясняется низкой величиной мембранного потенциала);

2) низкая проводимость, порядка 10–13 м/с;

3) рефрактерность (занимает по времени больший отрезок, чем у нервного волокна);

4) лабильность;

5) сократимость (способность укорачиваться или развивать напряжение).

Различают два вида сокращения:

а) изотоническое сокращение (изменяется длина, тонус не меняется);

б) изометрическое сокращение (изменяется тонус без изменения длины волокна). Различают одиночные и титанические сокращения. Одиночные сокращения возникают при действии одиночного раздражения, а титанические возникают в ответ на серию нервных импульсов;

6) эластичность (способность развивать напряжение при растягивании).