- •По ориентации связи разделяются на горизонтальные и вертикальные.

- •Разделение труда и специализация

- •2. Масштаб управляемости и контроля

- •Узкий масштаб управляемости

- •Широкий масштаб управляемости

- •Применение модели охвата контролем

- •Функциональная департаментализация

- •Территориальная департаментализация

- •Производственная департаментализация

- •Проектная департаментализация

- •Смешанная департаментализация

- •4 Иерархия в общем виде означает расположение частей целого в порядке от высшего к низшему, а для организации — это просто структура власти, или ее звенность.

- •5. Централизация и децентрализация

- •9. Структурный подход к организации

- •2. Прекращение организации. Понятие и виды.

- •Коммерческие организации. Их характеристика.

- •Коммерческие организации

- •Некоммерческие организации. Их особенности.

- •Виды некоммерческих организаций

5. Централизация и децентрализация

В некоторых организациях высшие руководители принимают все решения, а управляющие низшего уровня лишь выполняют их директивы. В других организациях процесс принятия решений перемещается вниз к руководителям, наиболее тесно связанным с конкретными проблемами, по которым принимаются решения. Первый случай известен как централизация, второй – как децентрализация.

Термин «централизация» относится к степени сосредоточения принятия решений в одних руках, что связано только с формальной властью, т. е. с правами, которыми наделено определенное лицо в организации. Чем больше организация, тем более сложные решения она принимает. Многие фирмы сталкиваются с необходимостью принимать оперативные решения в связи с поведением конкурентов, изменением потребностей клиентов, поступающими жалобами потребителей или работников. В случае когда скорость принятия решений критическая, необходимо прибегнуть к определенной децентрализации. Однако децентрализовать – это не значит отменить контроль. Контроль должен быть настолько эффективен, чтобы децентрализованные действия можно было бы правильно оценить.

Суть централизованных организаций состоит в разделении процессов принятия решений и их внедрения: высшие руководители принимают решения, управляющие среднего звена передают и согласовывают их, работники – выполняют. Сравнительный анализ показывает, что централизованные организации, деятельность которых основывается на принципах «команд и контроля», как правило, затратные. Они медленно приспосабливаются к изменениям рынка и слабо реагируют на меняющиеся потребности клиентов, ограничены в творчестве и инициативе, чтобы эффективно действовать в условиях конкуренции.

Факторы, определяющие условия деятельности и стратегию современной организации, совершенно отличны от существовавших в прошлом. Изменения на рынках конечной продукции требуют оперативной и целенаправленной ответной реакции фирмы. Возрастают объемы и значимость выпуска наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Технологические возможности получать, обрабатывать и передавать информацию с помощью электронно-вычислительной техники и телекоммуникаций сделали реальным распределение принятия решений («команд») без потери контроля. Современные работники лучше образованны и требуют большего участия в творческой работе и разнообразия последней. Стратегия фирмы все больше смещается от конкурентных условий, основывающихся на ценах и объеме производства, к целям увеличения ценности для потребителей. Конкурентная позиция фирмы зависит от квалификации персонала, оперативности, специфичности и уровня предоставляемых клиентам услуг. Вместе с тем хозяйствующие субъекты сталкиваются с тем, что принципы «команд и контроля» ведут к снижению их конкурентоспособности. Их сменяет новый набор организационных принципов, ориентированных на создание предпринимательских организаций, где работники всех уровней сосредоточены на удовлетворении потребностей клиентов. В таких организациях традиционная иерархическая структура управления больше не является единственной или доминирующей. В соответствии с функциями члены организации объединяются в команды, осуществляют перекрестное обучение и обеспечиваются коммерческой информацией, дающей им возможность выполнять несколько функций и оперативно реагировать на изменение потребностей клиентов. Формирование таких команд, решающих специфические задачи повышения эффективности функционирования, является скорее нормой, чем исключением, хотя рационально построенная иерархия управления сохраняется.

Такие процессы, как групповое решение проблем, последовательные усилия по обновлению производства и т. д., создают условия для интеграции функций и обеспечивают базис для регулярной адаптации структур к меняющимся потребностям клиентов. Принципиальное значение имеет отказ от сложившихся стереотипов, согласно которым важные указания спускаются свыше и отступление от предписаний наказуемо. Каждый член организации должен стремиться к достижению целей групповой работы, решению проблем и принятию риска. Перестройка организаций в указанном направлении возможна путем перепроектирования блоков управления «снизу доверху» и организационных инициатив – «сверху донизу».

Децентрализация требует такой организации управленческой деятельности, которая позволяла бы принимать сложные и оперативные решения. Анализ опыта децентрализации в структурах управления позволяет выявить целый ряд преимуществ такой организационной перестройки. Во-первых, в результате децентрализации развиваются профессиональные навыки руководителей, полномочия которых и ответственность за принятие решений возрастают. Во-вторых, децентрализованная структура ведет к усилению соревновательности в организации, стимулирует руководителей к созданию атмосферы конкуренции. В-третьих, в децентрализованной модели организации руководитель может проявлять больше самостоятельности при определении личного вклада в решение проблем. Расширение свободы действий ведет к повышению творческого характера управленческого труда, к стремлению внести вклад в развитие фирмы.

Процесс децентрализации требует принятия определенных организационных и экономических мер, в том числе и несение расходов. Приходится, в частности, разрабатывать и осуществлять программы обучения руководителей, преодолевать сложившиеся стереотипы работы в централизованных структурах и сопротивление работников переменам. Изменения претерпевают системы бухгалтерского учета и отчетности, что влечет за собой рост административных расходов.

Более высокая степень децентрализации в организациях, рассматриваемая как передача в низовые звенья процесса принятия решений, предполагает, что:

• большее количество решений принимается на низших уровнях управленческой иерархии;

• решения, принятые на низших уровнях, более важны;

• различные организационные функции подвергаются большему влиянию решений, принятых на низших уровнях;

• уменьшается объем централизованного контроля за решениями, принятыми управленческим персоналом.

Такой подход приводит к повышению автономности в принятии решений в отдельных подразделениях, сокращению сферы централизованного контроля. Благодаря этому растет ответственность подразделений за их прибыльность. Эти подразделения представляют собой относительно автономные, самофинансируемые небольшие компании в структуре основной компании.

Сравнение различных типов организационных структур показывает, что организации с меньшим числом уровней управления и более широким охватом контролем оказываются более гибкими и динамичными, чем централизованные пирамидальные структуры. Широкий охват контролем облегчает передачу полномочий вниз, децентрализацию управления. Создаются условия для деятельности более профессионально подготовленных руководителей, сокращения сети коммуникаций, уменьшения административной дистанции между уровнями управления. Как показывает опыт, распространение информационных технологий в управлении, повышение роли стратегических и маркетинговых функций в условиях обостряющейся конкурентной борьбы приводят в ряде случаев к тому, что операторы-исследователи и другие работники новых специальностей все в большей мере занимаются принятием решений. Происходит разделение между стратегическими функциями управляющих высшего уровня и текущими функциями руководителей среднего звена.

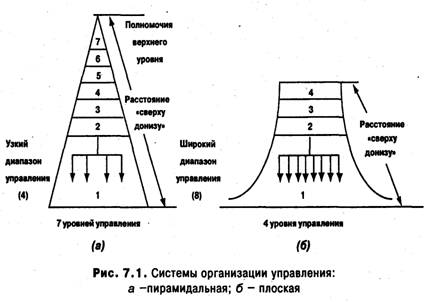

На рис. 7.1 показаны отличия пирамидальных и плоских систем организации управления. Если при парамидальной системе процесс управления растянут по многим вертикальным уровням структуры и число этих уровней, в сущности говоря, не лимитировано (рис. 7.1 а), то при плоской структуре диапазон управления расширяется за счет безусловного сокращения вертикальных звеньев (рис. 7.1 б). Плоская организационная структура с максимальной децентрализацией развивает ориентацию работников на использование внутренних возможностей подразделений, инициативу и способность персонала самостоятельно принимать решения.

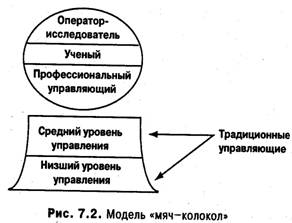

Нередко в качестве одного из вариантов возможной организационной структуры изображается футбольный мяч, балансирующий на верхушке колокола (рис. 7.2). Считается, что такая форма возникнет в результате исчезновения среднего уровня управления и последующего выравнивания организационной структуры, продвижения к вершине организации специалистов в области компьютерной технологии и формальных методов.

Разумеется, модель «мяч–колокол» достаточно условно и ориентировочно указывает лишь на принципиальное направление перераспределения видов деятельности в организации. Нередко обращается внимание на возможную зависимость организационных форм от потока коммуникаций и центров информационных связей. В действительности же в зависимости от конкретных условий соотношение централизации и децентрализации в различных фирмах складывается поразному. В некоторых случаях пирамидальная структура оказывается более устойчивой, чем модель «мяч–колокол». Роль руководителей при всех условиях является решающим фактором, который влияет на процесс принятия решений в организациях.

На соотношение централизации и децентрализации в управлении непосредственное влияние оказывают такие факторы, как размер организации, технология производства и услуг, внешняя среда. Размер организации влияет прежде всего на ее сложность. Если организация нанимает большое число работников, она будет стремиться извлечь экономическую выгоду из специализации. Результатом станет возросшая горизонтальная дифференциация. Группировка сходных функций способствует эффективности работы внутри группы, однако может вызвать конфликты. Приходится развивать вертикальную дифференциацию, чтобы координировать горизонтально организованные подразделения. Рост размера организации сопровождается быстрым и более последовательным ростом дифференциации, особенно вертикальной. По мере того как организации увеличивают число работников, добавляются новые организационные уровни, но уже более медленными темпами.

О возможных здесь зависимостях можно судить поданным, основанным на материалах неоднократных обследований. В частности, уже при 10 работающих в организации возникает проблема распределения ответственности; при 50-100 работающих - проблема делегирования большего числа управленческих функций; при 50–300 работающих – вопрос о снижении нагрузки руководителей. Число работающих в интервале 100-400 выдвигает задачу определения новых функций. Проблема координации управленческих функций во всей полноте возникает при числе работающих 100–500. Достижение баланса между контролем и делегированием становится серьезной организационной проблемой при численности работающих 500 и выше. Существует большая зависимость между размером организации и ее формализацией. При увеличении размера организации ею проще управлять, если она достаточно формализована.

Каждая организация использует определенные производственные технологии по превращению материальных, финансовых и иных ресурсов в продукцию или услуги. В каждом конкретном случае технологии оказывают неодинаковое влияние на различные части организации. Чем ближе отдел или подразделение к оперативной основе организации, тем большее воздействие на него будет оказывать технология, и, следовательно, тем сильнее влияние технологии на структуру. Зависимость структуры от технологии отражается на степени сложности организации. При рутинной технологии обычно отпадает необходимость в функциональных группах. Характер технологии воздействует на уровень формализации, поскольку вызывает необходимость в руководствах, правилах, описаниях, должностных характеристиках и других формальных документах. Менее прямолинейно взаимодействие технологии и централизации. Нерутинные технологии, опирающиеся в основном на использование знаний специалистов, вызывают необходимость в делегировании полномочий по принятию решений. Если формализация высока, рутинные технологии могут оказывать влияние на процессы децентрализации. Рутинные технологии могут воздействовать на усиление централизации, но только если формализация низка.

Внешняя среда организации включает в себя те институты или структуры, которые влияют на ее деятельность, но над которыми организация имеет незначительный контроль. Обычно сюда входят поставщики, покупатели, государственные агентства и т. п. Организации должны адаптироваться к своему окружению, если они хотят достичь успеха. Руководитель пытается минимизировать влияние неопределенности внешней среды. Компоненты организационной структуры являются основным инструментом контроля неопределенности внешней среды. Если неопределенность высока, организация будет создана вокруг гибких линий, чтобы адаптироваться к быстрым изменениям, т. е. она будет органической структурой. Если неопределенность невысока, то целесообразна механическая структура. Определенная и стабильная внешняя среда ведет к высокой формализации. Если внешняя среда обширна и многообразна, то организация стремится к децентрализации.

Учитывая всю совокупность воздействующих факторов, необходимо стремиться к формированию структур, отражающих современные тенденции развития организаций: сокращение уровней управления, общее сокращение числа управляющих высшего и среднего звена, создание более плоской организационной структуры, повышение статуса персонала, ориентированного на инновации, творчество и количественные методы.

Следует специально выделить вопрос о делегировании полномочий и ответственности в организациях, как о ключевом инструменте эффективного осуществления процессов децентрализации. Направления делегирования полномочий, лежащего в основе децентрализации, показаны на рис. 7.3.

В каких случаях используется делегирование? Во-первых, когда делегирование позволяет руководителю высвободить силы и время, чтобы заняться самыми важными делами, осуществление которых является прерогативой только высшего звена управления. Руководитель лично должен заниматься лишь теми вопросами, которые имеют первостепенное значение. Во-вторых, когда чрезмерная занятость не позволяет руководителю самому заняться данной проблемой. Время и силы руководителя не безграничны, и еще никому не удавалось сделать самому всю работу подразделения, да к тому же точно в срок. Только делегирование обязанностей позволяет избежать угрозы срыва работ и обеспечить их своевременное выполнение. В-третьих, когда подчиненный может сделать данную работу лучше, чем сам руководитель. Некоторые руководители всячески избегают делегирования именно потому, что даже самому себе не рискуют признаться в том, что их подчиненные в чем-то разбираются лучше, чем они. Между тем в этом нет ничего опасного для репутации руководителя. Никто и не ожидает от руководителя, чтобы он разбирался во всем лучше всех. Главное, чтобы он умел с максимальной эффективностью использовать знания подчиненных.

Руководство и делегирование полномочий – синонимы. Руководитель, не умеющий или не желающий пользоваться методами делегирования, не может считаться настоящим руководителем. Источник его влияния может быть формальным, таким, как, например, принятие управленческого риска в соответствии с занимаемой должностью в организации. Поскольку с должностью руководителя связана некоторая степень делегированной ему власти, индивидуум может предположить, что лидирующая роль вытекает из его положения в организации. Но не все лидеры являются руководителями и не все руководители являются лидерами. Это означает, что лидеры могут быть формальными и неформальными.

Существуют три основных подхода к определению эффективного лидера. Первый подход занимается определением личностных качеств, которые присущи лидеру. Второй – объясняет лидерство как поведение человека в соответствующих условиях. Часто лидерство рассматривается как многофункциональная модель руководителя (третий подход). В современной литературе называются такие качества лидеров, как интеллигентность, харизма, решительность, воля, энтузиазм.

Четкий контроль, за результатами работы и строгая дисциплина – главные предпосылки эффективного делегирования. Вот почему прежде чем делегировать ответственность за решение какой-либо задачи и необходимые для этого полномочия, необходимо четко представлять, каких результатов следует ожидать от подчиненных, а также когда эти результаты должны быть достигнуты. Рассматривая делегирование как один из элементов формирования организационных структур управления и нахождения приемлемых соотношений централизации и децентрализации, следует доводить этот процесс до четкого распределения полномочий и ответственности по нижестоящим уровням управления. Это позволяет руководителям среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие эффективность организации в целом. Ясно и недвусмысленно должна быть определена степень делегирования нижестоящим уровням управления полномочий по принятию важнейших решений в таких областях, как установление цен, разработка видов продукции, маркетинг и вопросы, связанные с эффективностью работы отдельных структурных единиц. Однако даже в большой степени децентрализованных организациях высшее руководство оставляет за собой право выносить решения по таким вопросам, как определение общих целей и задач организации, стратегическое планирование, формулирование политики фирмы в различных областях, коллективные договоры с профсоюзами, разработка финансовой и бухгалтерской систем фирмы.

Децентрализация управления компанией становится возможной благодаря соблюдению определенных принципов делегирования. Суть этих принципов сводится к следующему:

• передача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым результатом; подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для достижения требуемого результата;

• передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, с тем чтобы каждый подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет ответственность;

• каждый руководитель принимает решения в пределах своих полномочий. Все, что превышает его компетенцию, передается высшим звеньям управления;

• передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести ответственность за действия подчиненного.

Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к новым идеям, готовности передать решение определенных вопросов низшему звену управления, способности доверять низшему звену управления, стремления осуществлять общий контроль. Делегирование полномочий - это не способ уйти от ответственности. Это форма разделения управленческого труда, позволяющая повысить его эффективность. Делегирование облегчает работу руководителя, но не снимает с него обязанности принимать окончательные решения, той обязанности, которая и делает его руководителем. Современные теории рекомендуют руководителю идти навстречу новому, планировать его и заранее готовиться к тому, что оно принесет с собой. Это дает возможность руководителю с помощью делегирования активно влиять на ход неизбежных перемен в работе организации.

6. В этой связи постараемся установить соотношение между такими фундаментальными понятиями теории организации, как «организация» и «управление». Под «управлением» в широком смысле слова понимается «элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей» (82, с. 1379). На основе данного определения в организациях различного уровня можно выделить управляющую (субъект) и управляемую (объект) части, а также систему связей между ними, которые в целом нередко называют «система управления» (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Управляющая и управляемая системы организации

Каждая из обозначенных частей имеет определенную самостоятельность и собственное предназначение. Объект управления есть не что иное, как система, выполняющая ролевую функцию организации, в товремя как субъект управления поддерживает выходы пой системы на уровне, удовлетворяющем заданным условиям ее функционирования. Связь в системе управления - это то, что объединяет субъект и объект управления в единое целое. Ее следует рассматривать как источник информации для выработки управляющего воздействия. Через каналы связи движутся потоки информации, записывающие все подсистемы организации и обеспечивающие достижение ее целей. Такова упрощенная модель системы управления.

Из ее рассмотрения можно установить, как соотносятся между собой понятия «организация» и «управление».

Во-первых, управление, а точнее управляющая система, уже сама по себе есть организация, некое единое, упорядоченное целое, состоящее из различных элементов, складывающихся определенным образом в сформировавшуюся структуру. Эта структура полностью обладает системными свойствами организации, описанными выше.

Во-вторых, управление можно рассматривать как необходимую и важнейшую часть большинства биологических, экономических, социальных и механических систем, то есть как часть организации, выполняющую особую функцию по поддержанию в допустимых пределах отклонений системы от заданных целей.

В-третьих, организация как процесс по упорядочению в организованных системах выступает в виде функции управления и с этой точки зрения является составной частью управления.

Складывается, на первый взгляд, парадоксальная ситуация, когда управление, с одной стороны, есть организация, с другой - часть организации, а сама организация является частью управления. Но это только на первый взгляд, а на самом деле в нем отражается системное и функциональное единство организации как состояния и процесса.

Таким образом, представление организации с системных и функциональных позиций весьма плодотворно, т.к. позволяет высветить ее новые черты и отношения различных сторон организованного целого с однопорядковыми категориями, каковыми являются «система» и «управление».

7.

8. Эти способы дают множество видов структур по типу департаментизации: линейные, функциональные, линейно-функциональные, линейно-штабные, дивизиональные, бригадные и проектные (матричные). Линейная структура (рис.8) - делением организации по вертикали сверху вниз и непосредственной подчиненностью низшего звена управления высшему по всем вопросам. Руководитель наделен всеми полномочиями и осуществляет единоличное руководство подчиненными ему работниками, несет полную ответственность за результаты деятельности подчиненных ему подразделений.

Преимущества линейной структуры: единство и четкость распорядительства; согласованность действий исполнителей; четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным; оперативность в принятии решений и быстрота реакции на указания; простота управления (один канал связи); личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности своего подразделении. В такой структуре каждый руководитель должен быть высококвалифицированным специалистом и обладать разносторонними знаниями.

Рис.8. Линейная организационная структура управления

Недостатки: высокие требования к руководителю, который должен быть подготовлен всесторонне, чтобы обеспечивать эффективное руководство по всем функциям управления; отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, вышестоящими и сменными структурами; концентрация власти в управляющей верхушке.

Развитие малого бизнеса начинается, как правило, с простых линейных структур, но с развитием организации структура усложняется, организация переходит к другим типам. Линейные структуры разделяют на плоские и многоуровневые.

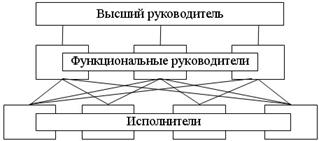

Функциональная структура управления (рис.9) - совокупность подразделений специализированных на выполнение конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе линейного управления.

Рис.9. Функциональная организационная структура управления

Преимущества функциональной структуры: высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных функций; освобождение линейных менеджеров от решения некоторых специальных вопросов; стандартизация, формализация и программирование явлений и процессов; исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих функций.

Недостатки: чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач "своих" подразделений; дублирование и несогласованность указаний и распоряжений; снижение ответственности исполнителей за работу в результате получения указаний одновременно от нескольких функциональных руководителей; отсутствие взаимопонимания между функциональными службами; длительная процедура принятия решений; трудности поддержания постоянных контактов между функциональными службами.

Линейные и функциональные организационные структуры на практике используются в тесном сочетании и образуют группу линейно-функциональных структур (рис.10), где линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов. Как правило, они не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным подразделениям. Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку производства.

Рис.10. Линейно-функциональная структура управления

Достоинства линейно-функциональной структуры: освобождение линейных руководителей от многих вопросов, связанных с компетенцией различных функциональных служб и сохранение важнейшей связи - "руководитель-подчиненный", при которой каждый работник подчинен только одному руководителю; более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников; возможность привлечения консультантов и экспертов.

Недостатки данных структур: слабое взаимодействие на горизонтальном уровне между производственными подразделениями; чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; аккумулирование на верхнем уровне полномочий не только стратегических, но и оперативных задач; недостаточно четкая ответственность

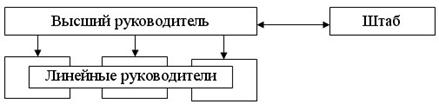

Линейно-штабные структуры (рис.11) имеют схожие характеристики. При линейных руководителях создаются штабные подразделения, которые не обладают правом принятия решений. Главная задача штаба - оказание помощи линейному менеджеру в выполнении отдельных функций управления. Часто специалисты штабов наделяются правами функционального руководства (например, бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел маркетинга и иные).

Рис.11. Линейно-штабная структура управления

Дивизиональные организационные структуры. По мере роста корпораций, расширения номенклатуры выпускаемых продуктов и рынков их сбыта функциональные структуры управления в силу разобщенности прав и ответственности по отдельным функциям теряют способность реагировать на происходящие изменения. В процессе управления возникают конфликты из-за приоритетов, принятие решений задерживается, линии коммуникаций удлиняются, затрудняется осуществление контрольных функций. Это привело к формированию дивизиональных структур (лат. division - разделение, подразделение), которые могут рассматриваться, как обслуживающих определенный рынок и управляемые централизовано. Логика дивизиональной структуры заключается в сочетании автономности подразделений с центрально контролируемым процессом распределения ресурсов и оценке их результатов.

Преимущества: дивизиональная структура создает более благоприятные условия для роста фирмы; дает большую автономию и самостоятельность в принятии решений менеджерам; позволяет осуществлять более тесную связь с потребителем; улучшает процессы координации внутри компании; улучшает адаптивность структуры, ее реакцию на внешние воздействия. Все это дает организациям с дивизиональной структурой конкурентные преимущества.

Недостатки: рост ступеней иерархии, излишняя свобода отделений, дублирование работ для разных подразделений, потеря возможности контроля, сложные информационные проблемы, слабые связи с головным предприятием.

Дивизиональные структуры бывают:

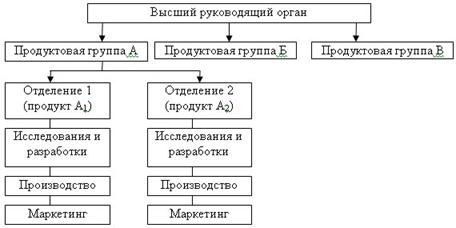

организованные по видам товаров и услуг или группам покупателей (продуктовая), рис.12.1;

организованные по географическим регионам (региональная), рис.12.2;

сочетающие как продуктовый, так и территориальный принципы построения (смешанные), рис.12.3

Рис.12.1 Продуктовая дивизиональная организационная структура

Достоинства продуктовых дивизиональных структур: возможность расширения ассортимента; быстрая реакция на изменение условий конкуренции, технологии, покупательского спроса; ответственность за получение прибыли возлагается на руководителей подразделений

Рис.12.2 Региональная дивизиональная организационная структура

Достоинства региональных структур: экономия средств, достигаемая за счет локализации коммерческих операций; территориальная структуризация; снижение транспортных расходов, снижение содержания складских помещений; близость рынка позволяет изучить его требования.

Рис.12.3 Смешанная дивизиональная организационная структура

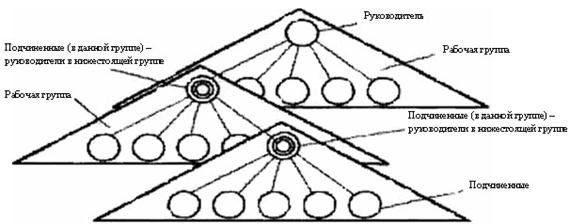

Бригадная структура управления (рис.13) - одна из старинных форм организации, которая активно возрождается в наше время. В основе этой структуры лежит организация работ по рабочим группам, а сама организационная структура представляет собой совокупность иерархически связанных друг с другом малых групп.

Основными принципами такой организации управления являются: автономная работа бригад, групп, артелей; самостоятельное принятие решений внутри бригады и координация работ; отсутствие бюрократических связей и возможность привлечения специалистов из других подразделений.

Рис.13. Органическая структура предприятия, состоящая из рабочих групп (бригад)

Достоинства бригадной структуры: реализация концепции групповой формы (поощряются взаимопомощь, взаимозаменяемость, личная ответственность, ориентация на запросы потребителей, активное сотрудничество в решении проблем); менеджмент носит характер квалифицированных консультаций и опирается на достижение группового согласия; предпочтение отдается людям с универсальными знаниями и навыками; сочетание индивидуальной и коллективной ответственности за качество работы и конечный результат, что снижает необходимость в строгом контроле; оплата труда направлена на стимулирование, предусматривая тесную связь между уровнями заработной платы каждого члена бригады и общими результатами; отход от принципов рациональной бюрократии (специалисты, входящие в состав бригад, не требуются в дополнительных руководящих указаниях сверху, снижение необходимости в услугах дополнительных служб). Недостатки: горизонтальная координация работ взаимосвязанных бригад; проблема нахождения необходимых специалистов; повышенная ответственность за решения.

Проектная структура - временная организация, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработка проекта и его реализация). Проектное управление комплексными видами деятельности требуют обеспечения непрерывного интеграционного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, сроку и качеству работ.

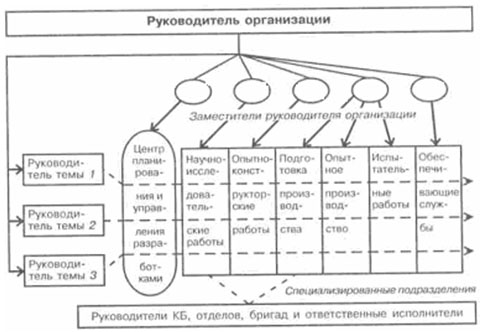

В одну команду собираются квалифицированные специалисты разных профессий для производства работ заданного качества в рамках материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Проектные структуры различаются по масштабу, широте охвата проблем и отраслей знаний и производства, по характеру взаимодействия с линейными и функциональными звеньями организации. Члены проектной команды подчиняются не только руководителю проекта, но и руководителям тех функциональных подразделений, в которых они постоянно работают. Разновидностью являются матричные структуры (рис.14).

Рис.14. Матричная структура управления

Руководители проекта отвечают за планирование проекта, обеспечения его реализации по всем количествам, качествам и времени показателям. Руководители функциональных подразделений решают, как и где должна быть выполнена та или иная работа и осуществляет функциональную экспертизу проекта.

Достоинства матричной структуры: возможность быстрого реагирования и адаптация к изменяющимся условиям; хорошая ориентация на проектные цели; возможность снижения расходов на проектные работы и более эффективное текущее управление; вовлечение руководителей и специалистов в сферу активной творческой деятельности; гибкость и оперативность маневрирования ресурсами при выполнении одновременно нескольких проектов или программ в одной компании; усиление личной ответственности руководителя за проект или программу; возможность применения эффективных методов управления; сокращение времени выполнения проекта; способствует количественному расходованию средств, что имеет особое значение, когда используются редкие или дорогостоящие ресурсы.

Недостатки матричной структуры: сложная структура; трудности установления четкой ответственности за работу подразделений; отрыв сотрудников, участвующих в работе проекта, от своих подразделений; возникновение конфликтов между менеджерами функциональных подразделений и управляющими проектов.