- •Фармакогнозия, ее задачи .

- •Основные понятия лр и лрс

- •Осн историч этапы использ-я и получ лек растений в мировой мед.

- •Создание отеч сырьевой базы лр.

- •Рациональн использование природн ресурсов лр и их охрана.

- •Методы определения запасов дикорастущих лр.

- •Сост-е сырьевой базы культивир лр на совр этапе и ее знач в пр-ве.

- •Основы процесса заготовок лрс.

- •Приёмка лрс и методы отбора проб и метод «ангро».

- •Приёмка лрс и методы отбора проб фасованной продукции.

- •Хим состав лек растений.

- •Методы выявл-я новых лр.

- •Изуч-е запасов лек растений.

- •Методы анализа бав лрс. Изуч хим состава лр.

- •Нов подходы к обеспеч-ю кач-ва лрс согласно треб gmp.

- •Сборы лек (sрес1еs).

- •Гранулы, брикеты.

- •Стероидн соед-я – кардиотонич гликозиды.

- •Перспективы использ-я лрс в соврем мед.

- •Гомеопатия.

- •Полисахариды.

- •Витамины.

- •Жирные масла.

- •Терпеноиды (изопреноиды).

- •Эфирные масла.

- •Гликозиды.

- •Иридоиды и монотерпеновые горечи (гликозиды).

- •Стероидные гликозиды.

- •Кардиотонич гликозиды. Кл-я. Распр-е. Ос-ти их накопл-я. Прим в мед.

- •Кардио гликозиды. Понятие. Хим стр-е. Физ-хим св. Сбор, анализ, хр.

- •Сапонины(с.).

- •Фитоэкдистериоды (ф.).

- •Антраценопроизводные. Локализация по органам и тканям, особ-ти хим строения, физ-хим-кие св-ва ап. Методы анализа.

- •Антраценопроизв-е. Общ хар-ка, кл-ция, распростр-е, биогенез ап. Сбор, сушка, хр-ние, прим в мед-не.

- •Флавоноиды. Общ хар-ка, кл-ция, распр-ние, влияние разл факторов

- •Кумарины и хромоны.

- •Дубильные в-ва. Клас-ция. Распростр-е в мире, накопление в растениях.

- •Дубильные в-ва. Биогенез, методы выделения, сбор, сушка, анализ, хр.

- •Алкалоиды. Хар-ка, клас-ция. Распростр. Накопление в раст. Прим-е.

- •Крахмал, инулин, камеди, пектинов в-ва. (ламинарии)

- •Витамины: шиповник, чёрн смородина, земляника.

- •Витамины: крапива, кукуруза, пастушья сумка, калина.

- •Витамины(ноготки,рябина,облепиха,калина).

- •Жирные масла (маслины, миндаль, абрикос, персик, клещевина).

- •Жирные масла (кукуруза, подсолнечник, тыква).

- •Терпеноиды(мята, шалфей, виды эвкалипта).

- •Терпеноиды: валериана лек-ная, хмель обыкновен.

- •Терпеноиды: сосна обык, можжевельник обык, хмель обык.

- •Терпеноиды: сосна обык, ель, пихта сибирск, тополь чёпный.

- •Терпеноиды: аир, имбирь, анис.

- •Терпеноиды: ромашка апт, ромашка душистая, виды арники.

- •Терпеноиды: багульник, девясил, берёза бородавчатая.

- •Терпеноиды: кориандр посевной, тмин обык, анис обык, фенхель обык.

- •Терпеноиды: душица, чабрец, тимьян.

- •Терпеноиды : гвоздичное дер, бадьян, ажгон, корица.

- •Монотерпен горечи: трилистник вод, золототысячник, одуванчик, пион.

- •Тиогликогизиды: чеснок,лук,виды горчицы.

- •Цианогенные гликозиды: миндаль горький, бузина черная.

- •Кардиотонические гликозиды (наперстянка пупуровая, наперстянка шерсистая, морской лук).

- •Кардиотонические гликозиды (ландыш майский,горицвет весенний)

- •Кардиотонические гликозиды( строфант Комбе, желтушник раскидистый)

- •Сапонины (диаскорея ниппонская,якорцы стелющиеся,смилакс)

- •Сапонины: виды солодки, астрагал, синюха гол, каштан конский.

- •Лекр растения сем-ва аралиевых (женьшень, аралия,заманиха высокая).

- •Фитоэкдистероиды – левзея.

- •Фенолы и фенологликозиды: толокнянка, брусника, родиола.

- •Фенилпропаноиды и лигнаны: лимонник и элеутерококк.

- •Антрацентпроирзводные: марена, алоэ, кассия.

- •Антраценпр-е: крушина, жостер.

- •Антраценпроизводные: ревень, щавель.

- •Флавоноиды: василёк, фиалка, бузина.

- •Флавоноиды: софора японск, рябина, пустырник, боярышник.

- •Флавоноиды: череда, сушеница, пижма, бессмертник.

- •Флавоноиды: зверобой и хвощ.

- •Флавоноиды: виды горца.

- •Флавоноиды: стальник, шлемник, гинкго.

- •Кумарины: Амми, пастернак, инжир.

- •Кумарины и хромоны: вздутоплодник, амми зубная.

- •Алкалоиды: эфедра, безвременник, перец.

- •Алкалоиды: крестовник, анабазис, гранатовое дер.

- •Алкалоиды: красавка, белена, дурман.

- •Алкалоиды: хинное дер, кокаин куст.

- •Алкалоиды: мак, мачёк, маклеи, чистотел.

- •Алкалоиды: барбарис, стефания, жёлтокорень.

- •Алкалоиды: термопсис, софора.

- •Алкалоиды: кубышка, плаун-баранец.

- •Алкалоиды: спорынья, челибуха.

- •Алкалоиды: раувольфия, катарантус, барвинок.

- •Алкалоиды: гармала, пассифлора.

- •Алкалоиды: физостигма, пилокарпус.

- •Алколоиды: чай китайск, кофейн дер, шоколадн дер.

- •Алкалоиды: паслён дольчатый, чемерица Лобеля.

- •Лек раст и сырьё различ хим сост: чага, каланхоэ, малина, почеч чай.

- •Лек сырьё животн происх-я: продукты пчеловодства.

- •Лек сырье животн происх: яды змей, мед пиявки, панты, мумиё, спермацет, ланолин.

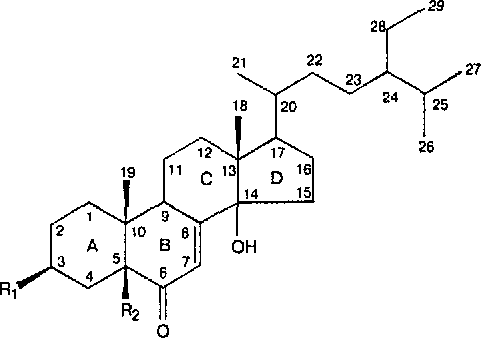

Фитоэкдистериоды (ф.).

Ф.-

соед-ние стероидн стр-ры, облад выс

физиологич активн-тью, стимулир и

тонизирующ д-ем. Природн полигидроксилированные

стерины, произв-е циклопентанпергидрофенантрена,

обл активностью гормонов линьки насекомых

и метаморфоза членистоногих и подобные

по структуре экдистероидам. Общ структура

Ф.

Общ структура экдистероидов R1 –OH, =O; R2

–OH. Ф. найдены у некот представителей

царств протоктист (красн водоросли),

грибов и растений. Среди растений они

довольно обычны у папоротников и

голосеменных. Ф. найдены как у двудольных,

так и у однодольных. Они довольно обычны

среди сложноцветн, гвоздичных, губоцветных

и ряда других сем-тв. В бол-ве растений

Ф. накапливаются в ничтожных кол-вах, в

десятых и сотых долях процента. Лишь в

некот видах, напр серпухе сухоцветной

(Serratula xeranthemoides Bieb.) кол-во экдистероидов

достигает почти 2 %, а в цв кукушкина

цвета (Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.) - около 3 %. Ф.

– тв кристаллич в-ва, ХР в этаноле,

метаноле, ацетоне, этилацетате, ПР - в

хлороформе, НР в петролейном эфире.

Оптически активны. Для обнаружения Ф.

ранее использовались биотесты, основанные

на окукливании специальным образом

препарированных личинок различ насекомых

при введ-и им экстрактов, содержащих

гормонально активные соед-я. Ныне

экспресс-анализ растит-ных образцов

осущ-ся благ биотесту, основанному на

линии культуры клеток В-II Drosophila

melanogaster. Для кол-ного обнаружения

фитоэкдистероидов использ методы

радиоиммунного анализа. Ф. и сод-щие их

извлечения из растительного сырья оказ

адаптогенное и психостимулир-е действие,

усил процессы белкового синтеза в орг-ме

и м.б использ-ны как анаболические ср-ва,

антимикробная активность преп, сод-щих

Ф., ранозаживляющее д-е. ЛС -жид экстр

левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides

(Willd.) Iljin) и преп «Экдистен», к-рый содержит

20-гидроксиэкдизон из подземных органов

этого же растения.

Общ структура экдистероидов R1 –OH, =O; R2

–OH. Ф. найдены у некот представителей

царств протоктист (красн водоросли),

грибов и растений. Среди растений они

довольно обычны у папоротников и

голосеменных. Ф. найдены как у двудольных,

так и у однодольных. Они довольно обычны

среди сложноцветн, гвоздичных, губоцветных

и ряда других сем-тв. В бол-ве растений

Ф. накапливаются в ничтожных кол-вах, в

десятых и сотых долях процента. Лишь в

некот видах, напр серпухе сухоцветной

(Serratula xeranthemoides Bieb.) кол-во экдистероидов

достигает почти 2 %, а в цв кукушкина

цвета (Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.) - около 3 %. Ф.

– тв кристаллич в-ва, ХР в этаноле,

метаноле, ацетоне, этилацетате, ПР - в

хлороформе, НР в петролейном эфире.

Оптически активны. Для обнаружения Ф.

ранее использовались биотесты, основанные

на окукливании специальным образом

препарированных личинок различ насекомых

при введ-и им экстрактов, содержащих

гормонально активные соед-я. Ныне

экспресс-анализ растит-ных образцов

осущ-ся благ биотесту, основанному на

линии культуры клеток В-II Drosophila

melanogaster. Для кол-ного обнаружения

фитоэкдистероидов использ методы

радиоиммунного анализа. Ф. и сод-щие их

извлечения из растительного сырья оказ

адаптогенное и психостимулир-е действие,

усил процессы белкового синтеза в орг-ме

и м.б использ-ны как анаболические ср-ва,

антимикробная активность преп, сод-щих

Ф., ранозаживляющее д-е. ЛС -жид экстр

левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides

(Willd.) Iljin) и преп «Экдистен», к-рый содержит

20-гидроксиэкдизон из подземных органов

этого же растения.

Антраценопроизводные. Локализация по органам и тканям, особ-ти хим строения, физ-хим-кие св-ва ап. Методы анализа.

Они

встречают в коре, древесине и подземных

органах цветковых растений, могут быть

в плодах, листьях, траве. Особенно типичны

для семейств мареновых, крушиновых,

гречишных, клюзиевых (включая зверобойные).

Они найдены не только в высших растениях,

но и в лишайниках, грибах, а также у

насекомых и морских животных. В растениях

гликозиды находятся в растворенном

виде в клеточном соке, а агликоны – в

виде кристалл-ких включений. Локализуются

чаще в клетках сердцевинных лучей

(ревень), паренхиме коры, где их можно

легко обнаружить хар-ной окраске.

Динамика накопления АП связана с

возрастом растений и фазой развития. С

возрастом в растении количество АП

увеличивается, причем в старых растениях

преобладают окисленные формы, в молодых

– восстановленные. Больше восстановленных

форм АП накапливается ранней весной, к

осени они переходят в окисленные. Это

необходимо иметь в виду при заготовке

сырья, так как более ценными фармакол-кими

св-вами обладают ок-ные формы. АП –

группа природных соед., в основе строения

к-рых структура антрацена

![]() В растениях АП могут находиться в

свободном виде (агликоны) или в виде

гликозидов. Углеводный компонент

представлен глюкозой, рамнозой, ксилозой

и арабинозой. Сахара могут быть

присоединены к агликону через гидроксил

в -

или -положениях

(О-гликозиды), но обнаружены С-гликозиды

в видах алоэ, сенны и др. Ап – крист-кие

в-ва, окр-ные в желтый, оранжевый или

красный цвета. Агликоны в диэтиловом

эфире, хлороформе, бензоле и других

неполярных растворителях, а также в

водных растворах щелочей, образуя

окрашенные в красный цвет феноляты.

Гликозиды ХР в полярных растворителях

и в воде. Это оптически активные вещества,

в УФ-свете флуоресцируют: антрахиноны

– оранжевым, розовым, красным,

огненно-красным цветом; антроны и

антранолы – желтым, голубым, фиолетовым.

Хар-ным св-вом всех АП явл. устойчивость

их ядра. Поэтому все реакции обусловлены

наличием тех или иных функциональных

групп. Используют р-цию Борнтрегера,

основанную на способности антрагликозидов

подвергаться при нагревании щелочному

гидролизу с образованием свободных

фенолятов. После подкисления гидролизата

агликоны извлекают органическим

растворителем (диэтиловым эфиром). При

встряхивании эфирного слоя с аммиаком

они переходят в аммиачный слой и

окрашивают его в вишнево-красный

(1,8-дигидроксиантрахиноны), фиолетовый

(1,2-дигидроксиантрахиноны) цвета, причем

в органический слой переходят антрахиноны,

имеющие -ОН-группу.

Антрахиноны, не имеющие -ОН-групп,

остаются в органическом слое, окрашивая

его в желтый цвет (например, хризофанол).

Для обнаружения антрахинонов, имеющих

хотя бы одну ОН-группу в -положении,

можно использовать реакцию с 1%-ным

метанольным раствором магния ацетата:

1,2-дигидроксипроизводные дают фиолетовое

окрашивание; 1,4-дигидроксипроизводные

– пурпурное; 1,6- и 1,8-дигидроксипроизводные

– оранжево-красное. Для кач-ного обнар-ния

производных антрацена часто используют

бумажную и тонкослойную хроматографию.

Для кол-ного анализа АП используют

фотоэлектроколориметрию.

хроматоспектрофотометрическое

определение антраценпроизводных как

в лекарственном растительном сырья,

так и в галеновых препаратах. Методика

заключается в хроматографическом

разделении экстрактов на силикагеле в

специально подобранной системе. После

сушки и просматривания хроматограммы

в УФ-свете пятна маркируют и элюируют.

Фотометрирование производят при

определенной длине волны. Содержание

каждого из антрахинонов рассчитывают

по калибровочному графику, построенному

по основным биологически активным

соединениям.Высокой чувствительностью

обладает денситофлуориметрический

метод, основанный на разделении веществ

на силикагеле с последующим их превращением

в флуоресцирующие соединения, имеющие

максимум флуоресценции при 555 нм. Эта

методика предложена для определения

производных 1,8-дигидроксиантрона в

экстрактах растений.

В растениях АП могут находиться в

свободном виде (агликоны) или в виде

гликозидов. Углеводный компонент

представлен глюкозой, рамнозой, ксилозой

и арабинозой. Сахара могут быть

присоединены к агликону через гидроксил

в -

или -положениях

(О-гликозиды), но обнаружены С-гликозиды

в видах алоэ, сенны и др. Ап – крист-кие

в-ва, окр-ные в желтый, оранжевый или

красный цвета. Агликоны в диэтиловом

эфире, хлороформе, бензоле и других

неполярных растворителях, а также в

водных растворах щелочей, образуя

окрашенные в красный цвет феноляты.

Гликозиды ХР в полярных растворителях

и в воде. Это оптически активные вещества,

в УФ-свете флуоресцируют: антрахиноны

– оранжевым, розовым, красным,

огненно-красным цветом; антроны и

антранолы – желтым, голубым, фиолетовым.

Хар-ным св-вом всех АП явл. устойчивость

их ядра. Поэтому все реакции обусловлены

наличием тех или иных функциональных

групп. Используют р-цию Борнтрегера,

основанную на способности антрагликозидов

подвергаться при нагревании щелочному

гидролизу с образованием свободных

фенолятов. После подкисления гидролизата

агликоны извлекают органическим

растворителем (диэтиловым эфиром). При

встряхивании эфирного слоя с аммиаком

они переходят в аммиачный слой и

окрашивают его в вишнево-красный

(1,8-дигидроксиантрахиноны), фиолетовый

(1,2-дигидроксиантрахиноны) цвета, причем

в органический слой переходят антрахиноны,

имеющие -ОН-группу.

Антрахиноны, не имеющие -ОН-групп,

остаются в органическом слое, окрашивая

его в желтый цвет (например, хризофанол).

Для обнаружения антрахинонов, имеющих

хотя бы одну ОН-группу в -положении,

можно использовать реакцию с 1%-ным

метанольным раствором магния ацетата:

1,2-дигидроксипроизводные дают фиолетовое

окрашивание; 1,4-дигидроксипроизводные

– пурпурное; 1,6- и 1,8-дигидроксипроизводные

– оранжево-красное. Для кач-ного обнар-ния

производных антрацена часто используют

бумажную и тонкослойную хроматографию.

Для кол-ного анализа АП используют

фотоэлектроколориметрию.

хроматоспектрофотометрическое

определение антраценпроизводных как

в лекарственном растительном сырья,

так и в галеновых препаратах. Методика

заключается в хроматографическом

разделении экстрактов на силикагеле в

специально подобранной системе. После

сушки и просматривания хроматограммы

в УФ-свете пятна маркируют и элюируют.

Фотометрирование производят при

определенной длине волны. Содержание

каждого из антрахинонов рассчитывают

по калибровочному графику, построенному

по основным биологически активным

соединениям.Высокой чувствительностью

обладает денситофлуориметрический

метод, основанный на разделении веществ

на силикагеле с последующим их превращением

в флуоресцирующие соединения, имеющие

максимум флуоресценции при 555 нм. Эта

методика предложена для определения

производных 1,8-дигидроксиантрона в

экстрактах растений.