Общие сведения о теме

1.1Основные понятия рубок лесных насаждений и лесовосстановительных мероприятий

Вопросы экологически безопасного лесопользования, особенно рубок главного пользования, заслуживают подробного изучения в связи с тем, что они имеют ключевое значение для обеспечения сырьём постоянно или длительно действующих лесопромышленных предприятий, лесовосстановления и поддержания на необходимом уровне или сохранения экологических функций леса [26].

Устойчивое лесопользование обеспечивается:

- соблюдением лесоводственных требований к рубкам главного пользования и использованию лесных ресурсов в целом;

- учётом социальных и экологических функций леса для местного населения, хозяйственная деятельность которого тесно связана с лесными угодьями и лесными ресурсами;

- непрерывностью лесопользования и лесовосстановления хозяйственно-ценными древесными породами с учётом тенденций изменения структуры лесопотребления;

- относительной адекватностью технических средств и технологий лесозаготовок и переработки древесины природным особенностям леса, породному составу, размерности и качеству древесного сырья. Реализация этого условия, очевидно, возможна на основе технического перевооружения лесозаготовительной и перерабатывающей отраслей.

Длительные исследования экологических функций лесов в разных регионах России, обобщение практического опыта лесопользования, включая мировой, позволили разработать и ввести в действие правовые и нормативные акты, регулирующие лесопользование и обеспечивающие сохранение и поддержание на необходимом уровне защитных, средообразующих и сырьевых функций лесов [8, 11, 17, 26, 30, 40].

Конкретное нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования предусматривается региональными Правилами заготовки древесины. Они разрабатываются исходя из требований Лесного кодекса России и Основных положений по рубкам главного пользования. В 2012 году Федеральной службой лесного хозяйства России утверждены новые Правила заготовки древесины в лесах Восточной Сибири [36].

Способы и организационно-технические элементы рубок (ширина и площадь лесосек, способ и срок примыкания, повторяемость и интенсивность несплошных рубок и другие нормативы) в Правилах дифференцированы по природным зонам и подзонам (лесохозяйственным районам), горным и равнинным лесам с учётом деления лесов на группы и категории защитности, их породного состава, крутизны склонов, устойчивости почв против эрозии, возрастного строения древостоев, лесовосстановительных процессов и других факторов. Правилами предусмотрен ряд ограничений на тракторную трелёвку при рубке горных лесов, рубку очередных лесосек при неудовлетворительном возобновлении ценных древесных пород на смежных вырубках и несоблюдении нормативов по сохранению подроста и молодого поколения леса; в них дан перечень лесоводственных и противопожарных требований и нормативов к организации и технологии лесосечных работ, очистке мест рубок и восстановлению леса. В целом Правила имеют целью реализовать такую систему рубок, которая обеспечивает сохранение водоохранных, почвозащитных и других экологических функций леса, лесорастительных условий, своевременное и эффективное возобновление леса на вырубках, а также непрерывное, неистощительное и рациональное пользование лесными ресурсами [36].

В настоящее время всё более важное значение приобретают эколого-лесоводственные требования к организации и технологии лесосечных работ. Лесосечные работы должны осуществляться с применением технологий и технических средств, прошедших экологическую экспертизу. Они должны обеспечивать эффективное лесовосстановление и сохранение экологических условий [36].

Лесовосстановление – это реакция лесных экосистем, ответ на резкое изменение внешних воздействий, создающих угрозу их существованию. К наиболее сильным внешним воздействиям, способным уничтожить лесную экосистему, исключая глобальные, катастрофические, относятся антропогенные и пирогенные. Из них наиболее распространены рубки леса и лесные пожары. С помощью естественного возобновления лесные экосистемы самосохраняются на данной территории. Если этого не происходит, то в зависимости от конкретных условий они меняются на качественно иные – луговую, болотную, степную экосистемы. Лесовосстановление как природное явление познаваемо и потому должно изучаться, моделироваться и, как следствие, прогнозироваться.

Анализ литературы показывает, что в ходе заращивания вырубок и гарей имеются различия в лесовосстановительных процессах только для резко противоположных по дренажным особенностям типам леса. На основной же части не покрытых лесом земель характеристики процесса естественного возобновления различаются незначительно [6, 15, 19, 20, 23, 25, 41].

Каждый лесорастительный район обладает своими специфическими особенностями лесовозобновления. Задача лесопользователей – найти их и учитывать далее в практике ведения лесного хозяйства.

Основная задача лесовосстановления – вырастить в наиболее короткие сроки высокопродуктивные и устойчивые к неблагоприятным факторам леса, способные эффективно и полно выполнять защитные и рекреационные функции, обеспечивать потребности государства в древесине и других видах лесной продукции [5, 11, 19, 20, 23].

Соотношения способов рубок и лесовосстановительных мероприятий

Соотношение способов рубок и восстановления леса – важнейший узловой вопрос, от решения которого в значительной степени зависит развитие лесного хозяйства и лесной промышленности. Однако на протяжении уже многих лет единый подход к решению этой проблемы, определяемой самой природой леса, на практике заменяется ведомственными подходами, не учитывающими принципов рационального природопользования.

Обоснование и планирование способов рубок и восстановления леса необходимо вести на зонально-типологической основе с учётом целевого назначения лесов.

Леса страны неоднородны не только по своим природным особенностям, но и по значению, в связи с чем также недопустим шаблонный подход при решении вопросов о способах рубок и восстановлении леса на основе только преимуществ в затратах на них.

Практически не учитываются в расчётах экономической эффективности способов рубок и восстановления леса защитные и средообразующие функции, которые выполняют эксплуатационные леса второй и третьей группы, а также реальная возможность выращивания посаженных лесных культур в том или ином районе.

Некоторые авторы считают, что при обосновании способов рубок и восстановления лесов необходимо исходить из общего соотношения затрат на лесовыращивание и получаемого при этом эффекта, причём расчеты следует производить применительно к конкретным насаждениям, а не к абстрактному древостою.

При проведении выборочных, постепенных, а также сплошных рубок с сохранением подроста производительность труда на лесосечных работах часто ниже, чем при сплошных рубках без сохранения подроста. Однако, по мнению многих авторов, затраты, связанные с потерей производительности на лесосечных работах, значительно перекрываются затратами на лесовыращивание при создании лесных культур. А при проведении выборочных и длительно-постепенных рубок, за счёт вырубки в основном крупномерных деревьев, производительность труда на лесосечных работах может даже повышаться с возрастанием разницы в средних объёмах хлыстов вырубаемой части древостоя и всего древостоя [12,15, 25].

Сохранение молодого поколения леса при постепенных и сплошных рубках позволяет (в зависимости от высоты сохранённого подроста и молодняка) сократить (по сравнению с лесными культурами) не менее чем в 2–3 раза количество рубок ухода за выращиваемыми древостоями, особенно за счёт молодняков, поскольку такими рубками нередко вообще определяется возможность выращивания хвойных древостоев.

По соотношению затрат труда и средств на рубку – восстановление – выращивание леса наиболее эффективными являются сплошные рубки с сохранением подроста [17].

Как показали исследования, проведённые ВНИИЛМом, запасы лесных культур на первых этапах выращивания (до 50–60 лет) выше по сравнению с естественными насаждениями (при сравнении одновозрастных насаждений). К возрасту спелости продуктивность насаждений, сформированных из подроста, сохранённого при сплошных рубках, выше на 10–15 % (при постепенных рубках с участием сопутствующего возобновления – на 15–20 %) по сравнению с насаждениями, созданными искусственным восстановлением после сплошных рубок. Причём культуры больше, чем естественные насаждения, подвержены заболеваниям, в частности корневой губкой.

При проведении рубок главного пользования лесозаготовительные предприятия наиболее широко применяют валочно-пакетирующую машину ЛП-19.

В настоящее время имеется серийно выпускаемая валочно-пакетирующая машина ЛП-19, при использовании которой можно сохранять подрост в минимальном пределе лесоводственных требований и которая может применяться для проведения упрощённых несплошных рубок.

Для решения задачи улучшения воспроизводства и использования лесных ресурсов целесообразно переходить к ведению рубок и восстановлению леса в соответствии с научно-обоснованными зонально-типологическими системами ведения лесного хозяйства, определяющими оптимальное соотношение способов рубок леса и обеспечивающими максимальный народохозяйственный эффект.

При этом наряду с перечисленными выгодами имеются и потери. С применением технологий, обеспечивающих сохранение подроста, производительность лесосечных машин снижается на 15–20 %. Однако воздействие этого фактора уменьшается, если организована правильная эксплуатация машин, о чём свидетельствуют фактические показатели выработки.

Вегерин А.М. утверждает, что если подходить к вопросу с позиций общегосударственных интересов, учитывающих затраты по комплексу рубка – лесовосстановление, то сохранение подроста – эффективное мероприятие, с которым не могут конкурировать варианты, рассчитанные на искусственное лесовосстановление. Более того, уверяет автор, во многих случаях (дальние вырубки при вахтовом способе лесозаготовок, переувлажнённые грунты и т.п.) сохранение подроста – единственный способ успешного восстановления лесов.

Виногоров Г.К. [14] предлагает пересмотреть норматив на исходное количество подроста, поднять его до 10–14 тыс. шт/га, поскольку, по его расчётам, после рубки остаётся лишь 15–20 % подроста, «который действительно может сформировать ценное насаждение». В пересчёте на всю площадь вырубки в среднем адаптируется 31–35 % исходного количества подроста, сконцентрированного в основном в пространствах между волоками. Его нет на дорогах, погрузочных площадках и волоках. При ширине волоков не более 5 метров их площадь относят к возобновившейся, адаптировавшийся на ней подрост составляет 37–41 % от исходного количества. Лишь 15 % площади лесосек, занятой дорогами, погрузочными площадками и местами складирования хлыстов в запас, включаются в состав земель, требующих дополнительных мероприятий по лесовосстановлению.

Виногоров Г.К. вполне закономерно ставит вопрос сохранности подроста после рубки в зависимость от его первоначального количества на отведённых лесосеках. Согласно действующей инструкции сохранённый подрост должен обеспечивать восстановление леса на вырубках хозяйственно-ценными породами, предотвращать нежелательную смену пород, сокращать период восстановления леса и сроки выращивания технически спелой древесины. Вопрос возникает в том, какое количество подроста необходимо, чтобы были выполнимы эти важные условия.

Как известно, эффективность мероприятий по лесовосстановлению оценивается по количеству сохранённых или выращенных насаждений, которые могут быть отнесены к категории хозяйственно ценных.

В соответствии с «Техническими указаниями по вводу естественных молодняков в категорию хозяйственно ценных насаждений» в эту категорию переводятся площади, на которых через 5 лет после проведения рубок имеется подрост ели высотой до 1,5 м в количестве не менее 2,1 тыс. шт. на 1 га. Аналогичные показатели приняты и для оценки лесных культур. Согласно отраслевому стандарту ОСТ 56–92–87 «Культуры лесные. Оценка качества» лесные культуры переводятся в лесопокрытую площадь по первому классу качества при наличии их на гектаре не менее 2,5 тыс., а по второму классу – не менее 1,7 тыс. шт.

Более высокие требования к оценке возобновления хвойных пород предъявляются инструкцией по проведению ежегодной инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников и площадей с проведёнными мерами содействия естественному возобновлению леса. В соответствии с ней возобновление считается удовлетворительным, если количество жизнеспособных экземпляров главной породы при высоте до 0,5 м составляет 4–5 тыс. шт.; 0,6–1,5 м – 3–4 тыс. шт., а при высоте более 1,5 м – 2–3 тыс. шт. на гектаре.

Основываясь на указанных документах, можно сказать, что для формирования хозяйственно ценных насаждений необходимо оставлять на гектаре после рубки как минимум 2 тыс. шт. жизнеспособного подроста, который, приспособившись к новым условиям, может составить основу будущего хвойного насаждения.

Виногоров Г.К. предлагает следующую формулу определения исходного норматива подроста до рубки:

![]()

где М0 и М – количество подроста (шт. на 1 га) до рубки и после рубки; k1 – коэффициент, характеризующий отношение площади пасек к общей площади лесосек (0,8); k2 – коэффициент сохранности подроста на пасеках (0,6); Р – коэффициент выживаемости сохранённого подроста (0,5); q – зональный коэффициент (0,8).

Таким образом, исходный норматив, равный 10 тыс. шт. подроста на гектаре, можно рассматривать как минимально необходимое количество подроста под пологом леса до рубки.

Сащенко Л.В. считает неверным то, что при рассмотрении проблемы подроста в расчёт принимаются только машины, выполняющие валку. Чтобы получить объективную оценку ситуации, необходимо рассматривать последующее воздействие на подрост всего комплекса лесозаготовительной техники. Исходный показатель по количеству подроста для машинной технологии должен быть в связи с этим значительно увеличен по сравнению с рекомендуемым нормативом в «Правилах рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири» [36].

Санкин И.Н. считает, что выпускаемые лесозаготовительные машины, такие как ЛП-17, ЛП-49, ЛП-19, не обеспечат сохранение подроста в необходимых для естественного лесовосстановления количествах, и предлагает увеличить вылет манипулятора лесозаготовительных машин (его длина должна быть более 7–8 м). При этом возрастает площадь с сохранённым подростом, однако производительность машин резко снижается. В течение многих лет лесоводы требуют увеличения вылета манипуляторов, а лесозаготовители не соглашаются с этим, ссылаясь на разного рода технические причины [28].

Некоторые авторы пришли к выводу, что машины ЛП-19А при пакетировании деревьев могут частично сохранять подрост и природную среду в пространстве между трелёвочными волоками. Повреждение и уничтожение подроста происходит в основном при трелёвке пачек деревьев. Следовательно, требованиям по сохранению природной среды при обеспечении высокой производительности лесозаготовок могут отвечать лишь конструктивно изменённые (в сравнении с существующими) агрегатные машины.

Анализ статьи Г.К. Виногорова [14] выявил диаметрально противоположные мнения по проблеме сохранения подроста в процессе лесозаготовок с использованием многооперационных машин. Нет согласия и во взглядах на исходное количество жизнеспособного подроста, при котором после рубки может быть обеспечено лесовосстановление насаждений естественным путём.

Следует отметить, что в решении проблемы сохранения подроста основное внимание обращается на применяемую технику и технологию лесозаготовок; в меньшей степени учитываются биологические особенности подроста, которые существенно отличаются для разных пород в различных природно-географических зонах страны. Так, проведённое изучение особенностей естественного возобновления сосны показало, что под пологом материнского древостоя может возникнуть достаточное количество самосева для успешного лесовосстановления. Однако всходы почти всегда появляются группами, причём значительная часть их гибнет в течение первого года жизни.

Естественно, норматив количества подроста и молодняка до рубки должен быть различным. Расчётный коэффициент сохранности подроста на лесосеке (по Г.К. Виногорову – К1×К2) оказывается справедливым только при его равномерном распределении по площади и строго прямолинейных волоках. В условиях же небольших лесосек, часто имеющих неправильную конфигурацию, при групповом расположении подроста (и тем более молодняка) такое расположение волоков не правило, а исключение. Волоки целесообразнее прокладывать в местах отсутствия или сравнительно редкого расположения подроста, в обвод групп молодняка.

При сохранении подроста период выращивания нового поколения леса сокращается в среднем на 10–15 лет. Если же принять во внимание, что накопление массы подростом происходит медленнее, чем саженцами в лесных культурах, то при определении норматива густоты насаждения наиболее обоснованным будет количество жизнеспособных деревьев, при котором лесные культуры переводятся в покрытую лесом площадь в соответствии с ОСТ 56–92–87 «Культуры лесные. Оценка качества».

Установленные нормативы исходного количества подроста следует использовать как показатели потенциальной возможности получения существенного лесоводственно-экономического эффекта в результате проведения рубок с сохранением подроста, но ни в коей мере не как основание для уничтожения подроста на лесосеках с меньшим его количеством и для бессистемной валки и трелёвки деревьев (сортиментов). Поэтому при лесозаготовках важно сохранение даже небольших куртин предварительно возобновившихся особей хозяйственно ценных пород и подлеска.

В решении проблемы сохранения подроста не может быть однозначного ответа: сохранять или уничтожать. Здесь необходим комплексный подход с научно обоснованных позиций.

С внедрением машинных способов выполнения лесосечных работ влияние техники на лесную среду и, в частности, на подрост резко возрастает [22].

Согласно Инструкции сохранность подроста и молодняка при сплошных рубках на пасеках (без волоков) должна составлять: на склонах до 10 градусов зимой 70 % и в бесснежный период 60 % (при количестве от 2 до 8 тыс. шт. на 1 га в зависимости от типов леса). При групповом размещении должно быть сохранено менее 80 % групп подроста и молодняка (при наличии 400–600 групп на 1 га). Площадь пасек (без волоков) с сохранённым подростом и молодняком должна составлять при валке деревьев бензопилами и трелёвке тракторами не менее 75 %, а в случае применения лесозаготовительных машин – не менее 60 % общей площади делянки.

Таким образом общая сохранность подроста должна составлять соответственно 45–53 % и 36–42 % от первоначального количества.

Однако на практике соблюдать указанные лесоводственные требования и нормативы удаётся лишь при использовании валочно-пакетирующих машин и тракторов с пачковым захватом, да и то только в определённых природно-производственных условиях (летом на хороших плотных грунтах, зимой при полноте насаждений не более 0,8; при применении отдельных технологических вариантов). В этом случае производительность машин (в зависимости от применяемой технологии лесосечных работ с сохранением подроста) снижается на 5–34 % [22].

Ограниченность трудовых ресурсов и низкий уровень механизации лесовосстановительных работ пока не позволяют производить искусственное лесовосстановление на всех вырубаемых площадях, тем более, что на многие зимние лесосеки в период производства лесных культур (весна) практически невозможно попасть.

Уменьшение производительности лесосечных машин, работающих по технологическим схемам с сохранением подроста, снижает эффективность лесозаготовительного производства, но это компенсируется сокращением затрат на лесовосстановительные работы в типах леса, где сохранение подроста даёт эффект.

Сохранение подроста в лесном хозяйстве оценивается как содействие естественному возобновлению леса. Проблема рационального соотношения способов искусственного лесовосстановления и естественного возобновления леса лучше всего решать в рамках лесных предприятий, особенно в условиях аренды, охватывающей весь цикл лесосечных и лесовосстановительных работ.

В работах, учитывающих сохранение подроста, указывается, что невозможно добиться соблюдения 60 %-го сохранения площади подроста. Экологическая ценность технологических процессов разработки лесосек может повыситься при отказе от зон безопасности, где уничтожается всё живое. Рекомендуется разрабатывать их с обязательным сохранением подроста. Авторы считают необходимым добиваться снижения площади погрузочных площадок путём совмещения по времени операций обрезки сучьев и трелёвки и созданием минимальных межоперационных запасов.

Глотов В.М. утверждает, что мнение о нецелесообразности сохранения подроста ошибочно, поскольку такое сохранение экономически выгодно и, кроме того, сокращает на 15–20 лет срок выращивания спелого леса.

Гугелев С.М. и Савицкий В.Ю. освещают влияние машинизации лесосечных работ на сохранение подроста, степень повреждаемости надпочвенной растительности и верхнего почвенного горизонта; приводят пример опытной проверки технологии работ на базе валочно-трелёвочных машин с увеличенным вылетом манипулятора и угла поворота. В результате авторы статьи делают вывод, что данная технология позволяет сохранить большее количество подроста по сравнению с использованием традиционных технологий и оборудования.

Савицкий В.Ю., Гугелёв С.М., Егоров Л.И. освещают эксперимент по соблюдению обычных производственных требований. Опытный участок лесосеки выбран с подростом, достаточным для естественного возобновления. В целях изучения был выбран отработанный технологический процесс на базе валочно-пакетирующей машины ЛП-19А и трелёвочного колёсного трактора с пачковым захватом МЛ-56. Сучья обрезались самоходной машиной ЛП-33А, хлысты на автомобильный транспорт грузились челюстным погрузчиком ЛП-65Б.

Испытания показали, что применение системы машин на базе ЛП-19А и МЛ-56 позволяет сохранить почти половину почвы лесосеки (48 %), а около 17 % ее – даже улучшить.

Воздействие на почву в значительной мере зависит от используемой техники, технологии работ, почвенно-грунтовых условий, времени года и масштабности территории. Л.Т. Долидзе приводит данные исследования влияния механизированной заготовки леса на его возобновление и основные водно-физические свойства почв.

Анализ фактического материала показал, что как в сухую, так и в дождливую погоду при трелёвке деревьев с кроной всходы уничтожались на 5,5…7,1 %, а подрост на 4,2…5,2 % больше, чем при трелёвке хлыстами. Это объясняется тем, что при маневрировании тракторов по лесосеке деревья с кронами перетаскиваются по всей площади, что и приводит к гибели большого количества всходов и подроста.

При изучении основных физических свойств почв авторы главное внимание уделяли определению их порозности, водопроницаемости, плотности, а также жидкому поверхностному стоку и коэффициенту стока. На лесосечных волоках наблюдалось следующее: под влиянием механизированной трелёвки ухудшаются водно-физические свойства почв, особенно при дождливой погоде и числе рейсов более 6.

При прочих равных условиях наиболее отрицательное влияние на свойства почвы отмечалось при трелёвке хлыстов. В случае трелёвки деревьев с кроной, благодаря иному перераспределению их массы по диаметру и длине кроны, на поверхности почвы не образуются глубокие канавы и она сильно не уплотняется. При трелёвке хлыстами вся тяжесть ствола ложится на почву, и после нескольких (6…8) рейсов на ней образуются канавы глубиной 30…40 см, а при дождливой погоде она сильно уплотняется.

В целях экологической стабилизации и улучшения процесса восстановления лесов Л.Т. Долидзе предлагает в горных условиях вместо тракторной трелёвки хлыстов внедрить воздушно-канатную транспортировку.

Согласно современным лесохозяйственным регламентациям к работе лесозаготовительных машин на лесосеках предъявляются разные требования. Они зависят от способа возобновления леса после рубки (естественного предварительного, естественного последующего и искусственного). Обыдёнников В.И. считает, что критерии, которые позволяли бы относить участки леса до рубки (лесосеки) к тому или иному способу возобновления (после рубки), недостаточно аргументированы. Это относится к участкам леса с подростом, предназначенным для естественного предварительного возобновления после рубки. В современных лесоводственных требованиях к технологическим процессам лесосечных работ величина допустимой сохранности подроста до сих пор не нашла научного обоснования. Иногда она принимается по техническим, хозяйственным и другим конъюнктурным соображениям. Так, для традиционной лесозаготовительной техники (валка леса – бензопилами, трелёвка – тракторами с тросовой оснасткой) площадь пасек с сохранённым подростом должна составлять 75 %, а для агрегатной техники – 65 %. Это, по всей видимости, связано с разной возможностью указанных машин обеспечивать сохранность подроста в процессе рубки.

Минимально допустимую сохранность подроста хозяйственно ценных пород необходимо устанавливать для одного и того же участка (или типа леса) независимо от того, какой тип машин на нём работает. В горных условиях на более крутых склонах принята меньшая сохранность подроста, чем на пологих. Здесь явно виден технический аспект требований (чем круче склон, тем меньше возможности сохранить подрост) и недостаточно учтены природные факторы. Известно, что противоэрозионная и гидрологическая роль леса выше на участках с более крутыми склонами (при прочих равных условиях), поэтому лесоводственно-экологические требования при проведении рубок на них должны быть не ниже, чем в местах с менее крутыми склонами. К сожалению, до сих пор не разработаны научно обоснованные критерии оценки лесоводственных аспектов работы лесозаготовительной техники на лесосеках с подростом.

Принимаются во внимание только хозяйственные и технические соображения. Следовательно, продолжение исследования по этой проблеме сохраняет свою актуальность.

Обыдёнников В.И., предлагая методический подход к обоснованию естественного предварительного способа лесовозобновления на участках леса и критерия лесоводственно-экологической оценки работы лесозаготовительной техники на лесосеках с подростом, считает, что он позволит во многом восполнить отмеченные выше пробелы. Принципиальная сторона рассматриваемого подхода состоит в том, что при оценке работы техники в качестве одного из важнейших критериев выбран показатель встречаемости подроста, который определяется как отношение, выраженное в процентах, числа учётных площадок с подростом к общему числу заложенных площадок. Такой показатель объективно отражает мозаичность растительного покрова (и прежде всего неравномерный характер распределения подроста) до и после рубки леса, является надёжным свидетельством естественного возобновления леса, позволяющим прогнозировать состав и продуктивность будущих древостоев. Остальные признаки подроста (густота, благонадёжность и др.) следует отнести в разряд ограничений. Густота подроста принята по ныне действующим требованиям [29, 30], жизнеспособность – по шкале И.С. Мелехова. Допустимую сохранность подроста предлагается устанавливать по соотношению встречаемости сохранного подроста, в соответствии с которым возобновление леса оценивается удовлетворительно. Так, по оценочной шкале А.Н. Мартынова возобновление главной породы считается удовлетворительным при встречаемости подроста не менее 50 % (для ельников южной тайги европейской части России). Профессор А.В. Побединский [36] лесовозобновление оценивает положительно, если это показатель для сосны составляет 60 % и более (таёжная зона Сибири). Для ельников зоны смешанных лесов европейской части страны допустимую величину подроста можно принять равной 41 %.

Для планирования систем лесозаготовительных машин и технологии лесосечных работ при сплошных рубках, обеспечивающих допустимую сохранность подроста, необходимы сведения о встречаемости его под пологом леса в том или ином регионе для каждого типа леса или группы типов. К сожалению, в материалах лесоустройства, в частности в таксационных описаниях, они отсутствуют.

В практике лесного хозяйства и лесной промышленности допустимую сохранность подроста целесообразно устанавливать по величинам встречаемости подроста в насаждениях, получаемых во время отвода лесосек.

Такие показатели элементов вырубок, как относительная величина пространства между волоками, сохранность подроста между волоками, встречаемость подроста до рубки, имеют важное практическое значение для оценки машин и выявления их лесоводственных возможностей. Поэтому их необходимо бережно накапливать и хранить в базе данных для разных эколого-географических условий.

Для планирования эксплуатации машин по разным регионам важно иметь показатели оценки на региональном уровне. В разных регионах и лесных формациях показатели оценки лесоводственной эффективности работы лесозаготовительных машин на лесосеках с подростом неодинаковы. Они ниже в ельниках южной тайги и северной части зоны смешанных лесов европейской части страны в связи с худшей проходимостью лесосечных машин по почвенным грунтам. Довольно высоки показатели оценки работы тех машин манипуляторного типа, которые способны укладывать деревья на волок (ЛП-19).

Проблема экологических последствий сплошных рубок с использованием агрегатной лесозаготовительной техники (или образования типов вырубок и возобновления леса в связи с ними) в разных географических условиях освещена очень слабо. Имеющиеся сведения по отдельным регионам России касаются большей частью воздействия машин на почвенный и растительный покровы.

В различных регионах страны могут в неодинаковой степени проявляться причинно-следственные связи между формирующимися типами вырубок, с одной стороны, и типами леса (до рубки) и характером воздействия лесозаготовительной техники на лесные биогеоценозы и их компоненты – с другой.

В разных географических условиях сплошные рубки с применением агрегатной лесозаготовительной техники приводят к неоднозначным лесоводственно-экологическим последствиям, что подтверждают результаты проведённых исследований.

Обыдёнников В.И., предлагая шкалу критериев оценки лесоводственной эффективности работы машин, считает, что этот методический подход позволил разработать научно обоснованные критерии допустимой сохранности подроста. Они устанавливаются по соотношению встречаемости подроста под пологом леса (до рубки) и встречаемости сохранённого подроста, в соответствии с которой возобновление леса оценивается удовлетворительно.

Проблема экологических последствий сплошных рубок с использованием агрегатной лесозаготовительной техники (или образования типов вырубок и возобновления леса в связи с ними) в разных географических условиях освещена очень слабо. Имеющиеся сведения по отдельным регионам России касаются большей частью воздействия машин на почвенный и растительный покровы.

В различных регионах страны могут в неодинаковой степени проявляться причинно-следственные связи между формирующимися типами вырубок, с одной стороны, и типами леса (до рубки) и характером воздействия лесозаготовительной техники на лесные биогеоценозы и их компоненты – с другой.

В разных географических условиях сплошные рубки с применением агрегатной лесозаготовительной техники приводят к неоднозначным лесоводственно-экологическим последствиям, что подтверждают результаты проведённых исследований.

Производственный опыт и исследования рубок главного пользования свидетельствуют о том, что в условиях высокоинтенсивного лесного хозяйства мало ценится и используется способность сосновых лесов к самовозобновлению. При подготовке лесосек к рубке и в процессе их разработок полностью уничтожается благонадёжный подрост, имеющийся под пологом спелых и перестойных сосняков. Пассивное формирование естественных насаждений на вырубках ведёт, как правило, к существенному затягиванию сроков лесовосстановления, смене пород, а поэтому вполне обоснованно повсеместно заменяется созданием лесных культур [10].

Активное выращивание сосновых древостоев из подроста связано с целенаправленным проведением лесохозяйственных мероприятий и лесозаготовок. Действующие нормативные документы относят к мерам содействия естественному возобновлению лесов (сохранение подроста при рубках, минерализация поверхности почвы под пологом леса и на вырубках, огораживание, оставление семенников). Однако даже при щадящем и квалифицированном осуществлении главного пользования и применении указанных мер на опытных лесосеках подрост часто не становится основой нового поколения леса, отмирает по мере прохождения стрессовых стадий и периода адаптации к изменившимся условиям. Связано это с тем, что сохранившийся подрост очень сложен по возрастной и пространственной структуре, составу, неодинаков по состоянию, в целом ослаблен, подвергается влиянию значительного количества быстро сменяющихся биотических и абиотических факторов [8].

Стрессовое состояние испытывают и все другие компоненты, до рубки составляющие живой напочвенный покров в насаждении; начинается захват площади светолюбивыми растениями, появляется самосев берёзы, осины.

Очень важный момент – выбор технологии лесосечных работ. Изучение возможности использования существующей лесозаготовительной техники при несплошных рубках главного пользования привело к выводу о том, что в настоящее время только валочно-пакетирующая машина ЛП-19 или её модификации в сочетании с трелёвочными и сучкорезными машинами, работая по узколенточной технологии с выносом срезанного дерева стрелой манипулятора от пня на коник и укладкой пакета на волок, может обеспечить достаточную для лесовосстановления сохранность подроста.

В нашей стране проведены обширные исследования, касающиеся вопросов экологических последствий, вызываемых механизированными сплошными рубками. Более глубокому рассмотрению вопросов экологии и типологии сплошных вырубок способствовало учение академика И.С. Мелехова о типах вырубок. Оно позволило всё многообразие площадей сплошных рубок разделить по существенным признакам на более простые, однородные категории. Каждая из этих категорий характеризуется типом лесорастительных условий или типом вырубок.

Изучение вырубок на типологической основе проведено во многих регионах. Однако оно было связано в основном с вырубками, образованными в результате работы традиционных машин и механизмов (бензопил, трелёвочных тракторов с чокерной оснасткой). Применение агрегатной техники часто усиливает негативное воздействие рубок на экологические условия и формирование лесных биогеоценозов. Для того чтобы предусмотреть тенденции изменений, связанных с применением лесозаготовительной техники, необходимо их выявить и адекватно описать. Это позволит своевременно устранить или смягчить отрицательные явления и использовать положительные факты, вызванные воздействием механизированных сплошных рубок на экологические условия.

Особенности естественного возобновления вырубок

Обширная территория Сибири характеризуется большим разнообразием климатических и почвенных условий, рельефа, типов леса, способов рубок и лесовосстановления, а также интенсивностью ведения лесного хозяйства. В связи с этим для конкретных зон, округов и районов (лесорастительных, лесохозяйственных и лесоэкономических) важно определить, в каких почвенно-экологических условиях и каким способом (естественным или искусственным, а также их сочетанием) на вырубках и гарях необходимо осуществлять возобновление леса.

Анализ литературных источников показал, что по ряду районов сделаны противоречивые выводы относительно хода естественного возобновления на вырубках.

Одни авторы (Попов, Марцинковский, Савин, Лоскутов, Побединский и др.) считают, что на вырубках большинства типов леса 20 сосновых лесов Сибири лесовосстановительные процессы протекают вполне успешно и, как правило, без смены пород. А.В. Побединский отмечает, что искусственное возобновление необходимо в первую очередь на крупнотравных и иногда разнотравных вырубках сосняков, а также на участках вырубок, где огнём уничтожены самосев, подрост и источники обсеменения.

Любимова Е.Л., Хотинский Н.А., Вихров В.В., Грибанов В.Я. и др. уверены, что на суглинистых почвах и на большом количестве площадей восстановление коренных типов леса происходит через смену пород.

Пихтовые леса южно-таёжного зонально-провинциального комплекса, за исключением пихтарников папоротниковых и крупнотравных, восстанавливаются естетственным путём при условии сохранения необходимого количества подроста и молодой части древостоев. На вырубках кедровников мелкотравно-зеленомошных при рубке их в зимний период, когда наиболее полно обеспечивается сохранность мелкого подроста, в дальнейшем возможно обеспечить возобновление леса естественным путём. Ельники, формирующиеся вдоль водотоков, включаются в защитные полосы, и рубки главного пользования в них не ведутся. Восстановление их идёт естественно, в порядке возрастных смен.

В этих же условиях (М.А. Шарым и др.) отмечается, что на распространённых сравнительно плодородных дерново-подзолистых, серых и темно-серых лесных почвах среднего и тяжелого механического состава процесс естественного возобновления часто проходит неудовлетворительно. Под пологом смешанных темно-хвойных доминирующих травяно-зеленомошных, крупнотравно-папортниковых и разнотравных групп типов леса количество подроста составляет от 1 до 5 тыс. штук на 1 га. На вырубках последующее естественное возобновление также неудовлетворительное.

Только в зеленомошной группе типов леса под пологом древостоев наблюдается более успешное естественное возобновление (до 10–15 тыс. штук подроста хвойных пород на 1 га).

Анализ приведённых данных свидетельствует о следующем: в одних и тех же районах выделяются различные типы леса, что приводит к разным мнениям о количестве подроста под пологом леса и на вырубках. Это связано с применением в одном и том же районе различных типологических схем и методик учёта естественного возобновления на вырубках, разработанных по разным 21 технологиям. В связи с этим назрела необходимость в разработке эффективных как с лесоводственной, так и с экономической точки зрения способов лесовосстановления для каждой формации, групп типов леса и лесохозяйственного района.

1.4 Анализ влияния техники и технологии сплошных рубок

на лесовозобновление

Сплошные рубки вызывают, с одной стороны, усиление из-за удаления древостоя притока солнечной радиации, обусловливающей наличие микроклиматических, почвенных и прочих экологических изменений, с другой – повреждение или уничтожение (частичное или полное) лесозаготовительной техникой отдельных компонентов лесного биогеоценоза (подроста, подлеска, живого напочвенного покрова, почвы и т. д.). Поэтому влияние сплошных рубок на лесные биогеоценозы в момент их проведения слагается из воздействий техники и изменённой солнечной радиации.

От принципа работы агрегатной лесозаготовительной техники в значительной мере зависит характер её воздействия на лесные биогеоценозы, а также последствия, вызываемые ею.

На сохранность подроста в условиях летних заготовок оказывает влияние тип леса. Так же сохранность подроста в процессе работы агрегатной лесозаготовительной техники при сплошных рубках зависит от сезона лесозаготовок в условиях разных типов леса.

Различие в сохранности подроста в разные сезоны рубок в сосняке лишайниковом несущественно при использовании как комплекта машин ЛП-19 и ЛТ-157, так и машин ЛП-19 и ЛТ-154.

В типах сосновых лесов с влажными и переувлажнёнными почвами сохранность подроста в разные сезоны рубок значительно отличается. Так, например, в разные сезоны рубок в сосняке багульниково-брусничном характер повреждения напочвенного покрова находится в прямой зависимости от степени воздействия лесозаготовительной техники на подрост. Это воздействие обусловлено принципом работы машин, технологией, сезоном лесозаготовок, типом леса, механическим составом и влажностью почвы.

В условиях недостаточно интенсивного лесного хозяйства Сибири необходимо в полной мере использовать природные возобновительные свойства древесных пород. Применяя различные меры содействия естественному возобновлению леса, можно изменить ситуацию в желаемую сторону. При этом наибольшее значение придается сохранению в процессе рубок молодого поколения леса, минерализации поверхности почвы и оставлению обсеменителей.

В целом темнохвойные породы (ель, пихта, кедр) отличаются более низкой по сравнению со светлохвойными (сосна и лиственница) последующей возобновительной способностью.

Успешность естественного лесовозобновления в определенной мере предопределяется применением соответствующих способов рубок и технологических схем лесосечных работ. При проведении сплошнолесосечных рубок с соблюдением необходимой технологии можно обеспечивать как сохранение молодого поколения леса, так и создание условий для успешного последующего лесовостановления на вырубках. Выборочные рубки, проводимые в разновозрастных древостоях с достаточно четко выраженными возрастными поколениями деревьев, обеспечивают лесовосстановление за счёт сохранения тонкомерной части древостоя. При постепенных рубках, проводимых в одновозрастных древостоях, в основном необходимо ориентироваться на последующее лесовосстановление. Во всех условиях и при всех способах рубок работы следует проводить в организованной лесосеке, сообразуясь с направлением господствующих ветров и рельефом местности. Они должны способствовать выполнению направленной валки деревьев, трелёвке древесины и последующему обсеменению вырубок.

По мнению некоторых авторов, методы и способы лесовосстановления должны определяться ещё до рубки леса. Необходимо учитывать, что использование традиционной лесозаготовительной техники (бензопила + трелёвочный трактор ТТ-4), которая в наибольшей мере позволяет сохранить при рубке молодое поколение леса, целесообразно в условиях, где успешность лесовосстановления достигается за счёт подроста предварительной генерации. Использование на лесосечных работах машин должно быть дифференцировано по их типам, комплектам и системам для конкретных лесорастительных условий и способов рубок. При сплошных рубках в темнохвойных равнинных лесах с наличием подроста и молодняка, их сохранение обеспечивается прежде всего направленной валкой деревьев бензопилами, трелёвкой тракторами ТТ-4 в условиях организации лесосечных работ по методу узких лент.

Обоснование экологически безопасных технологий рубок главного пользования с целью максимального сохранения подроста

Для выбора наилучших технологических и технических решений и объективного суждения об их эффективности необходимо пользоваться количественными мерами. Таким образом, возникает необходимость количественного математического анализа задач с применением ЭВМ. Это достижимо тогда, когда имеется достаточно хорошо разработанный математический аппарат, обеспечивающий решение такого типа задач. Полученные результаты позволят принять научные численно обусловленные решения. На сегодняшний день таким аппаратом является математическое моделирование.

Применение тех или иных технологий должно обеспечивать в конкретных природно-производственных условиях достижение определённых конечных результатов. Основная задача работы заключалась в разработке математической модели лесовосстановления с учётом факторов лесоэксплуатации.

Для реализации поставленной цели необходимо осуществление ряда условий, объединённых общим замыслом. Реализация цели происходит в конкретных природно-производственных условиях, т. е. в рамочных условиях. Сами условия реализации также характеризуются рядом параметров. Большинство условий должно иметь достаточно точные количественные характеристики.

Начальным этапом разработки экологически ориентированных моделей лесоэксплуатации является неформальное описание исследуемого процесса. Правильная постановка задачи играет важную роль для дальнейшего принятия решений. С экологической точки зрения важными являются следующие задачи:

1. Организация в конкретном типе леса и в конкретных природно-производственных условиях системы лесопользования, обеспечивающей получение максимального количества качественной древесины при сплошной рубке. При этом система рубок должна быть построена так, чтобы в результате их проведения ущерб окружающей среде был минимальным.

2. Применяемые при проведении рубок технологические процессы и машины должны способствовать выполнению заданных экологически обусловленных программ рубок, наносить минимальный ущерб лесной экосистеме, обеспечивать высокую производительность (определяющую экономический эффект).

Описанные проблемы формируются в конкретные ситуационные задачи. Для этих задач формулируется цель их решения.

Следующий этап разработки моделей – описание условий, в рамках которых разрабатывается модель, и соответствующих этим условиям ограничений.

Заключительным этапом построения моделей является обоснование и выбор критериев эффективности. Затем все элементы задачи и связи между ними, условия, ограничения и критерии переводятся в формы математических описаний.

1.6 Компоненты лесных экосистем и влияние на них лесосечных работ

Лес – сложный природный комплекс, занимающий определенную территорию, состоящий не только из разных видов деревьев, но и других компонентов растительного, животного и другого происхождения, биологически связанных со средой и взаимным влиянием друг на друга. В лесу происходит борьба за существование, естественный отбор, непрерывно идут процессы обмена веществ и энергии, осуществляется биологический круговорот, непрерывное обновление.

Лес – один из основных типов растительности Земли, представляющий сложное сочетание множества разнообразных взаимосвязанных, но различающихся по размеру, строению, структуре,

размножению, питанию и другим признакам растений.

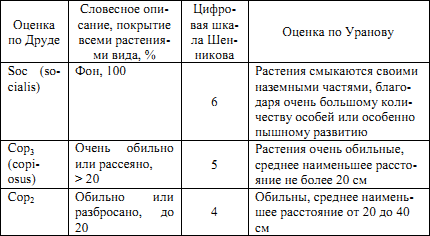

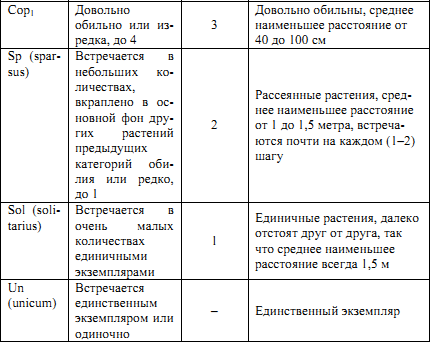

Таблица 2.4

Шкала оценок обилия видов

Основными компонентами леса являются лесное насаждение и его составные части: древостой, подрост, подлесок, подгон, живой напочвенный покров, лесная подстилка, корнеобразующий слой почвы (ризосфера).

Лесное насаждение – участок леса, состоящий из древостоя, а также подроста, подлеска и напочвенного покрова.

Древостой – совокупность деревьев.

Подрост – молодое поколение, которое в будущем сможет образовать основной полог леса.

Подлесок – кустарники, реже древесные породы, произрастающие под пологом леса и не способные образовать древостой.

Подгон – деревья, кустарники, способствующие ускорению роста и улучшению формы ствола и главной древесной породы.

Живой напочвенный покров – совокупность мхов, лишайников, травянистых растений.

Лесная подстилка – напочвенный слой, образующийся в лесу из растительного опада разной степени разложения.

В процессе лесоэксплуатации каждый из компонентов леса повреждается лесной техникой.

В табл. 3.1 приведены виды воздействия лесосечных работ на компоненты леса.

Повреждения, причиняемые техникой природной среде, можно разделить на четыре группы:

- повреждения стволовой части дерева и корневой шейки (разрыв и обдир коры, облом сучьев, ошмыг крон, слом вершин);

- повреждения корней (видимые и невидимые переломы, разрывы корней и обдиры корневой коры);

- повреждения почвенного покрова (уплотнение почвы с ухудшением питательных функций корневых систем, образование колеи и эрозия);

- загрязнения, обусловленные попаданием топлива, масел и выхлопных газов в лесную экосистему.

При проведении рубок с оставлением части древостоя на дальнейшее доращивание эти повреждения могут оказывать значительное отрицательное влияние на дальнейшую его продуктивность. С целью учета уровня повреждаемости древостоев в результате применения машин и оборудования при рубках леса рассмотрим причины и характер указанных повреждений.

Таблица 3.1

Виды повреждений

Повреждения ствола и корневой шейки. При полностью механизированных процессах лесозаготовок наиболее существенные повреждения стволов оставляемых деревьев происходят:

а) при наведении валочно-срезающей головки на срезаемое дерево от ударов ее о рядом стоящие стволы (обдиры коры на шейке и стволе на высоте до 1,5 м от уровня земли);

б) ударах манипулятора о растущие деревья при наведении головки и работе с обрабатываемым деревом (обдиры коры небольшой площади на высоте до 3 метров, наклон ствола);

в) погрузке подготовленных пачек сортиментов за счет ударов захватом, манипулятором или сортиментами в захвате о находящиеся вблизи технологического коридора (волока) деревья.

Последствия появления таких повреждений различны. Если обдиры коры в вершинной части ствола имеют тенденцию к зарастанию и затягиванию смолой у хвойных пород, то низовые и прикорневые обдиры представляют существенную опасность для дальнейшего развития дерева, поскольку они наиболее подвержены

развитию гнили. Следовательно, чем выше от земли повреждения по стволу, тем меньше их опасность. Очевидны последствия облома вершин и сильного наклона деревьев.

Повреждения корней. Повреждения корневых систем возникают главным образом в зоне технологического коридора (волока) и вблизи него. Они обусловлены движением машин. Поскольку 70 % корней находятся в верхнем гумусном слое, то колеса или гусеницы движущихся машин вызывают переломы, разрывы корней и обдиры их коры.

При этом обдиры коры наблюдаются не только у поверхностно расположенных, но и у достаточно глубокозалегающих корней, особенно на песчаных и гравийных почвах за счет сдвига их абразивных частиц.

Установлено, что если корни повреждаются в пределах 50 см от комлевой части дерева, то 39 % деревьев с такими повреждениями через 10 лет имеют признаки наличия стволовой гнили. Особенно опасно в этом случае повреждение основных крупных корней (2 см в диаметре и более), т. к они в первую очередь подвержены поражению корневой губкой.

Число проходов машины также влияет на состояние корневых систем. При этом зависимость уровня повреждаемости волока от числа проходов носит 5-образный характер, резко возрастая на участке от 3 до 9 проходов. После дальнейшего увеличения числа проходов говорить о последствиях воздействия на корни бессмысленно, т к. они уже оказываются поврежденными в сильной степени.

Повреждения почвенного покрова. Задача уменьшения физических нарушений почвенного покрова в процессе заготовки леса в настоящее время становится все более актуальной. Исследования лесоводов и почвоведов показали, что в результате воздействия машин почва на делянках уплотняется, увеличивается ее объемный вес, уменьшаются пористость, аэрация, водопроницаемость и микробиологическая активность. Этот комплекс негативных факторов влияет на процессы формирования будущих древостоев, снижает их продуктивность. В то же время степень нарушенности почв зависит от способа и сезона рубок, технологии лесосечных работ, несущей способности почв (механический состав, влажность), технических характеристик машин, таких как удельное давление на грунт, тип движителя, вид выполняемых операций.

В России заготовка и вывозка древесины осуществляются преимущественно в хлыстах. При этом способе обычную технологическую цепочку составляют четыре машины: валочно-пакетирующая (например, ЛП-19Б, ее масса – 25,8 т), трелевочная (ЛТ-187, 16,1 т), сучкорезная ЛП-ЗЗА, 19 т) и погрузочная (ЛТ-188, 20 т). Для обеспечения необходимой тяговой силы масса трелюющей машины должна быть значительной, что является одним из недостатков хлыстового способа заготовки. В целом этот метод механизации экономически эффективен, позволяет не только снизить эксплуатационные затраты, но и комплексно использовать заготовленную древесину. Для скандинавских стран типичен сортиментный способ заготовки и вывозки древесины с лесосек, что обосновано наличием густой сети автодорог общего пользования, рассредоточенностью лесозаводов. Особенность этого способа заключается в том, что валку деревьев, обрезку сучьев и разделку стволов на сортименты выполняют в лесу, их перевозку осуществляют в погруженном на лесовозный трактор состоянии, а не волоком, как при вывозке в хлыстах. Заготовку сортиментов проводят валочно-сучкорезно-раскряжевочными машинами (харвестерами), подвозку сортиментов – специальными сортиментовозами (форвардерами).

Скандинавская техника, которая выпускается на базе колесных тракторов нескольких модификаций, и технология признаны в мировой практике наиболее совершенными с экологической точки зрения, поскольку способствуют сохранности подроста и живого напочвенного покрова. Это становится возможным благодаря тому, что лесовозные дороги располагаются на расстоянии 20–30 м одна от другой, укреплены мелкими порубочными остатками и сучьями, а лесозаготовительная техника не заходит на 20–30-метровые пасеки. В данном случае, как показывает опыт скандинавских стран, может быть сохранено 80–85 % подроста хвойных пород [2]. Как правило, эти колесные машины обладают более высокими маневренностью и производительностью, а также меньшей массой (10,5–15 т) по сравнению с гусеничными.

При сортиментной технологии рубок ухода с применением скандинавских машин повреждаемость почвенного покрова на волоках составляет 70 %; усиливается поверхностный сток и может возникнуть застойное увлажнение; наблюдается разрастание сфагнума, злаков и поросли осины.

Сравнительные исследования влияния на почву скандинавской и российской техники показали, что величина среднего удельного давления как у отечественных, так и у зарубежных колесных лесопромышленных тракторов значительно превышает нормативы, установленные в соответствии с лесохозяйственными требованиями. Кроме того, средние удельные давления, рассчитанные с использованием скандинавской методики, занижаются в 2–3 раза по сравнению с отечественным стандартом. Несмотря на это, во всем мире колесные тракторы успешно применяются на лесозаготовках и считаются экологичными.

Известно, что применение харвестеров и форвардеров наиболее целесообразно в зимний период, при несплошных рубках, устойчивом снежном покрове не менее 20 см и минусовых температурах. Особенно это необходимо во влажных и сырых типах леса, где уже после 2–3 рейсов трактора волоки становятся непригодными для трелевки. Между тем харвестер трудно использовать в тех насаждениях, где в прошлом велись бессистемные рубки.

Изучив процесс лесовозобновления на лесосеках, разработанных с помощью скандинавской и российской техники, некоторые исследователи отметили, что после применения колесных и гусеничных машин естественное возобновление проходит вполне удовлетворительно, а на участках, где работали гусеничные тракторы, следы волоков совершенно исчезают по истечении более 15 лет.

Рассматривая такой нормативный документ, как «Лесоводственные требования к технологическим процессам лесосечных работ», можно заключить, что основным ограничивающим нормативом является удельное давление на грунт лесохозяйственных машин, составляющее не более 40–50 кПа на единицу площади, а в документе – 60–70 кПа. Кроме того, указаны мероприятия, направленные на снижение размера степени уплотнения почвы при лесозаготовках. К таким мероприятиям относятся: ограничение применения в летний период лесозаготовительной техники, уменьшение длины пасечных волоков и укрепление их порубочными остатками, прекращение в ряде типов леса заготовок в осенне-весеннюю распутицу. Предусмотрены и другие требования, направленные на создание благоприятных условий как для естественного, так и для искусственного лесовозобновления.

Экологическая ситуация на лесосеке оказывается удовлетворительной, если применяемые при рубке леса машины передвигаются только по пасечным и магистральным волокам. Однако с увеличением числа рейсов по волокам, укрепленным порубочными остатками, последние теряют свои защитные свойства. Это происходит примерно после 15 проходов трактора. Отмечается, что более частое расположение волоков уменьшает вредное воздействие машин и создает благоприятные условия для прорастания семян и роста всходов на средне- и сильноподзолистых, песчаных и супесчаных почвах. Некоторое перемешивание подстилки с минеральной почвой (после 4–6 рейсов трактора) придает смешанному горизонту свойства, благоприятствующие появлению всходов древесных пород и их росту, но дальнейшее нарушение поверхности почвы приводит к ухудшению водного и воздушного режимов.

Некоторые исследователи отмечают положительную роль минерализации почвы на всей лесосеке в отдельных регионах. Так, в условиях Приангарья наибольшее число всходов сосны на вырубках отмечено на участках с сильной степенью минерализации, а число всходов на слабо нарушенных участках существенно снижается. Следовательно, механическая минерализация почв в определенных экологических условиях является мерой содействия естественному возобновлению сосновых древостоев.

В то же время для темнохвойных древостоев, произрастающих, как правило, на влажных глинистых и суглинистых почвах, такой подход неприемлем. Поэтому при их рубке надо учитывать все экологические последствия применения агрегатной техники, чтобы выбрать оптимальные технологии. Таким образом, при экологическом нормировании лесопользования и лесовозобновления

возникает необходимость в регламентации числа проходов лесозаготовительных машин по одному следу. Естественно, различные лесохозяйственные машины неодинаковы по своему воздействию на почву.

На отдельных участках лесосеки задержка лесовозобновления может составлять от 3 до 9 лет, поскольку проникновение корней древесных растений в уплотненную почву затруднено.

Уменьшение продуктивности молодняков, произрастающих на нарушенной почве, объясняется в первую очередь снижением содержания доступных для растений элементов корневого питания и ухудшением физических свойств корнеобитаемого слоя, а также сокращением аэрации почвы на 30–40 % по сравнению с первоначальной.

Отношение к плотности почвы у разных древесных пород неодинаково. Плотность почвы, препятствующая росту корней деревьев, колеблется в широких пределах: от 1,4–1,5 до 1,6–1,8 г/см3.

При этом у почв легкого механического состава критическая плотность выше. Минимальная пористость почвы, в которой зафиксирован рост корней, составляет для лиственницы сибирской 29 %, березы повислой – 34 %, сосны обыкновенной – 39 %, ели европейской и сибирской – 45 %. Учитывая при лесовосстановлении биологические особенности древесных пород, можно осуществлять их подбор таким образом, чтобы корневые системы толерантных к повышенной плотности почвы растений разрыхляли ее и тем самым способствовали проникновению корневых систем другой, менее устойчивой породы.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

- при выборе лесозаготовительной техники и технологии нужно акцентировать внимание на последствиях ее применения в тех или иных экологических условиях;

- при экологическом нормировании лесопользования и лесовосстановления надо учитывать, что минерализация всей площади лесосеки в отдельных регионах способствует успешному последующему возобновлению;

- на увлажненных лесосеках, в пересеченной местности, на рыхлых почвах допустимо использование гусеничных тракторов;

- при проведении несплошных рубок, особенно в зимний период, целесообразно применять харвестеры и форвардеры;

- с целью предотвращения критического уплотнения почв необходимо регламентировать число проходов лесохозяйственных машин по одному и тому же следу;

- толерантность разных видов древесных пород к плотности почв различна, что также стоит принимать во внимание, создавая лесные культуры.

Взаимодействие машины с почвой происходит при ее движении и при технологических остановках, когда работает манипулятор и нагрузки передаются на почву, уплотняя ее.

Схема, иллюстрирующая взаимодействие машины с лесной почвой и отражающая последствия этого взаимодействия, приведена на рис. 3.1.

Лесной почвенный покров представляет в большинстве случаев минеральный слой (песок, супесь, суглинок или глина) с большим количеством камней и тонким гумусным слоем. Для поселения хвойных пород преобладающими являются подзолистые почвы, имеющие мало биогенных элементов. Подстилка здесь бедная и содержит значительное количество лигнина. Хотя толщина ее может быть значительной, минерализация элементов подстилки слабая. На подзолистых песчаных почвах чаще всего формируются экосистемы чистых сосновых лесов, а на супесях и суглинках – еловые насаждения. Почвы влияют на интенсивность роста деревьев и качество древесины.

Сами корни делают почву более структурной. На рис. 3.2 показаны примеры изменения структуры почвы. После прорастания корня через почвенный образец она становится более разрыхленной, обеспечивая доступ воздуха к корневым волоскам. Вместе с углекислотой корни выделяют в окружающую среду сложные соединения, аминокислоты, ростовые вещества. Почва оказывает большое влияние на развитие и разрастание корневых систем деревьев.

Такие породы, как сосна, береза, осина, имеют более глубокие корневые системы, ель укореняется поверхностно. Корни ели усиленно разрастаются в горизонтальном направлении и поэтому особенно подвержены повреждениям при движении техники в лесу.

Независимо от глубины стержневых крупных корней основная масса всасывающих корешков и корневых окончаний расположена в верхнем слое почвы, поскольку он обладает лучшими физическими свойствами, содержит основное питание и обеспечивает достаточный подвод кислорода к корешкам за счет наличия почвенных пор.

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и другие внутрипочвенные полостные образования способствуют усиленному развитию корней и обеспечивают их прирост.

Установлено, что статическое давление машины на почву более 80 кПа препятствует развитию мелких корней, а при давлении на почву 30–50 кПа их рост может быть затруднен. Давление на почву 90 кПа уменьшает прирост молодняков на 15 % в течение 3–4 лет после воздействия.

Рис. 3.1. Взаимодействие машины с лесной почвой

Таким образом, очевидно, что проход машины вблизи растущего дерева, вызывающий под колесом давление на почву 60–90 кПа, приводит к снижению степени роста дерева из-за повреждения мелких корней. При этом чем ближе к дереву проходит машина, тем выше количество уплотненных корешков. Следовательно, сдавливание почвы, так насыщенной разветвленной мелкой корневой системой, оказывается крайне нежелательным.

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, из-за чего сильно меняется воздушно-водный режим, что также ухудшает физиологическое функционирование корневых систем растений, оказывает отрицательное влияние на водный баланс.

На влажных почвах машины, особенно при многократных проходах по волоку, могут нарезать глубокую колею. В ней застаивается вода, вызывая амелиорацию отдельных лесных участков.

Интенсивные лесозаготовки, проводимые с использованием мощной техники по хлыстовой технологии, могут вызвать длительные отрицательные воздействия на лесные почвы.

Помимо уплотнения почвы, ее повреждения могут быть обусловлены буксованием машин, вызывающим срез верхнего слоя.

Такие повреждения чаще всего встречаются при использовании машин с механическими трансмиссиями. Современные лесные машины имеют гидростатическую трансмиссию, что снижает уровень их воздействий подобного рода на почвы, особенно со стороны харвестеров и форвардеров.

Выводы

Актуальность вопросов изучения естественной динамики процесса лесовосстановления возрастает в связи с необходимостью обеспечения сырьём лесопромышленных предприятий, сохранения и поддержания экологических функций леса.

Цель работы – оценка и динамики современного состояния лесов Иркутской области и эколого-лесоводственных аспектов лесовозобновления вырубок.

Для достижения поставленной цели необходимо изучить следующие задачи:

рассмотреть характеристику природных условий лесов Братского района;

произвести анализ динамики и состояния лесного фонда;

проанализировать особенности формирования молодых насаждений после рубки в связи с условиями их произрастания и проводимыми лесохозяйственными мероприятиями;

оценить состояние насаждений естественного происхождения на вырубках.

Программа и методика исследований

2.1 Цели и задачи исследований

Процесс лесовосстановления надлежит изучать в его динамике во времени и в специфических условиях лесорастительной среды. Также необходим учет влияния на возобновление комплекса взаимообусловленных лесообразующих факторов, имеющих количественные характеристики.

Целью работы является оценка успешности лесовосстановления на вырубках в разных типах леса и при использовании различных мер содействия естественному лесовосстановлению в условиях Братского лесничества Иркутской области.

Чрезвычайно важна необходимость установления закономерностей лесовозобновительного процесса под пологом насаждений и на вырубках как звеньев единого лесообразовательного процесса.

Основные задачи исследования - оценка успешности лесовосстановления на вырубках в типах леса наиболее распространенных в Братском лесничестве и анализ эффективности мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению.

Программа исследования включает следующие вопросы:

Дать анализ природно-экономических условий Братского лесничества по материалам лесоустройства, годовым отчетам и другим литературным источникам.

Оценить успешность лесовосстановительных работ за ревизионный период по данным лесхоза.

Дать анализ состояния и эффективности мероприятий по создание лесных культур в Братском лесничестве.

Дать характеристику и перспективу лесовосстановления подроста под пологом спелых и перестойных древостоев.

Дать характеристику возобновления на непокрытых лесом землях.

Дать рекомендации по использованию результатов исследования в производственной деятельности для корректировки мер содействия лесовосстановлению в зависимости от типа леса.

2.2 Методика исследования

Для получения необходимых данных о характере естественного лесовосстановления и при создании лесных культур применялось полевое обследование насаждений с закладкой постоянных и временных пробных площадок [105].

Для получения необходимых данных о характере возобновления определялся видовой состав подлеска, кустарничников и травянистой растительности, мхов и лишайников. Отмечалась степень минерализации почвы. При обследовании вырубок и обработке полевых материалов принимались во внимание сезон, технология, год рубки, состав, численность и состояние подроста. Учитывалась принадлежность вырубки к тому или иному типу.

По одно- (в молодняках) и двухсантиметровым (в спелых и приспевающих насаждениях) ступеням толщины проводился сплошной перечёт. Для каждого дерева замеряли высоту. Данные перечёта деревьев обрабатывали статистическими методами.

Для учёта естественного возобновления под пологом леса и на вырубках использовали общепринятую методику с закладкой учётных площадок. На основании полученных данных индивидуального перечёта подроста производили оценку возобновления леса. При этом определяли следующие показатели:

количество подроста по каждой породе по возрастным категориям и категориям крупности на учётных площадках и на 1 га;

коэффициент встречаемости подроста;

долю благополучного подроста в процентах от его общего числа;

коэффициент качества подроста.

Принимали во внимание в основном подрост хвойных пород. Отмечали также наличие подроста лиственных, в частности берёзы и осины.

Подрост учитывали, с одной стороны, по категории крупности путем разделения его на три высотных группы: до 0,5 м; от 0,51 до 1,5 м, более 1,5 м; с другой стороны, по качественным признакам и также с разделением на три категории: жизнеспособный, сомнительный и нежизнеспособный.

Согласно действующей инструкции к жизнеспособному подросту отнесен тот, у которого выражены следующие признаки: густое охвоение; зеленая или темно-зеленая хвоя; заметно выраженная мутовчатость; островершинная или конусообразная симметричная крона протяженностью не менее 1/3 ствола, с неутраченным приростом по высоте за последние 3–5 лет (прирост вершинного побега должен быть не менее прироста прироста боковых ветвей), с прямыми неповрежденными стволиками, гладкой или мелкочешуйчатой корой.

К категории сомнительного подроста отнесены экземпляры, имеющие переходные признаки качества; к категории нежизнеспособного – с явными признаками неудовлетворительного качества, т. е. подрост предельно угнетенный или сухостойный. При учете после рубки сохранившийся подрост оценивали по этим же признакам. Кроме того, учитывали его механические повреждения, полученные при валке и трелевке деревьев.

Для оценки жизнеспособности подроста были приняты следующие признаки: легкий ошмыг коры стволика, охватывающий не более 1/4 окружности и в среднем не превышающий по ширине 0,5 см у мелкого подроста, 2 см у среднего и 3,5 см у крупного; наклон стволика до 20° у мелкого и до 10° у среднего и крупного; повреждение кроны – в виде ошмыгов отдельных ветвей.

Оценку естественного возобновления производили по шкалам ВНИИЛМ, дифференцированной шкале состояния и качества естественного возобновления под пологом насаждений и по шкале оценки естественного лесовозобновления по хвойным и твёрдолиственным породам. По высоте определяли три категории крупности подроста: I – мелкий подрост до 0,5 м; II – средний – от 0,6 до 1,5 м; III – крупный – более 1,5 м. По возрасту – четыре: 1-я – до 5 лет; 2-я – от 6 до 10 лет; 3-я – от 11 до 15 лет; 4-я – 16 лет и старше. По этим категориям производили группировку учтённого подроста каждой породы.

Количество подроста в пересчёте на 1 га определяли по формуле

,

(2.1)

,

(2.1)

где N – количество подроста на 1 га, шт.; n – количество подроста данной породы на всех учётных площадках, шт.; Р – общая площадь учётных площадок, м2; 10 000 – площадь 1 га в м2.

Если подрост разновозрастный или разновысотный, его приводили к одному возрасту или к одной группе и после этого давали оценку по соответствующим шкалам. Для мелкого подроста применяли коэффициент 0,5; среднего – 0,8 и крупного – 1,0. Для перевода подроста с возрастной группы до 5 лет в группу 11–15 лет использовали коэффициент 0,25; с 6–10 лет – 0,5.

Коэффициент встречаемости kв (%) представляет собой отношение числа площадок n1 с наличием хотя бы одного экземпляра подроста к общему количеству площадок n:

,

(2.2)

,

(2.2)

Если kв больше или равно 0,8, то возобновление считается равномерным, если kв меньше 0,8, то распределение подроста по площади неравномерное и необходимо запроектировать создание частичных культур.

Процент жизнеспособности подроста вычисляли по формуле

,

(2.3)

,

(2.3)

где Р – процент жизнеспособного подроста, %; n – количество жизнеспособного подроста без признаков угнетения до потери способности к росту, шт.; N – общее количество подроста, шт.

Для оценки естественного возобновления по дифференцированной шкале необходимо определить коэффициент качества подроста Q:

,

(2.4)

,

(2.4)

где n – численность подроста главной породы на 1 га, шт.; А – средний возраст подроста, лет; N – общее количество благонадёжного подроста на 1 га, шт; а – базисный возраст, в котором происходит смыкание полога (для сосны – 7…8 лет, для ели – 9…10 лет).

Условно можно считать, что при Q = 0,7 и выше подрост по составу качественно очень хороший, при 0,5…0,6 – хороший; 0,3…0,4 – удовлетворительный; 0,2 и ниже – неудовлетворительный, т. е. естественное возобновление протекает фактически с полной сменой главной породы.

Результаты изучения обобщались в виде таблиц, графиков, показывающих влияние вырубок на лесовозобновительный процесс древостоев.

Экспериментальные данные обработаны статистически. Также были применены методы математического моделирования с использованием компьютерных программ.

Характеристика района исследования

Наименование и местоположение лесничества

Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Братскому лесничеству (далее - лесничество) организовано согласно приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2007 года № 291 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ» в границах бывшего ОГУ «Братский лесхоз», ОГУ «Тангуйский лесхоз», ОГУ «Тарминский лесхоз» и Братский межхозяйственный лесхоз. Лесничество расположено в северо-западной части Иркутской области на территории Братского, Тулунского и Куйтунского административных районов.

Лесничество граничит:

на севере - с Чунским военным лесничеством;

на западе - с Чунским и Нижнеудинским лесничествами;

на востоке - с Падунским лесничеством муниципального образования «Братский район»;

на юге - с Тулунским и Куйтунским лесничествами.

Протяжённость территории лесничества составляет с юга на север 172 км, с запада на восток - 147 км.

Контора лесничества находится в г. Братске, расположенном в 470 км от областного центра - г. Иркутска.

Почтовый адрес лесничества: 665717, Иркутская обл., г.Братск, ул. Пихтовая,1., телефон ( 8-3953 ) 41-31-69. С Агентством лесного хозяйства Иркутской области имеется устойчивая телефонная связь и ведомственная радиосвязь.

Транспортная связь с областным центром осуществляется по автомобильной и железным дорогам.

Наглядное расположение территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на прилагаемой карте-схеме.

3.2 Общая площадь лесничества

Общая площадь Братского лесничества составляет 1287923 га. Лесной фонд лесничества представлен единым массивом. Территория лесничества расположена в пределах Братского (98,7%), Тулунского (0,1%), Куйтунского (1,2%) административных районов.

В зоне расположения лесничества на территории муниципального образования «Братский район» имеются сравнительно небольшие площади земель лесного фонда, не вошедшие в состав лесничества:

- леса, расположенные на землях городских поселений (городские леса г. Братска) -8190 га.

Лесоустройство этих лесов проводилось в последний раз в 2000 году.

3.3 Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам

и лесным районам

В географическом отношении территория Братского лесничества расположена в Приангарской плоскргорной лесорастительной провинции южно-таежных и подтаежных сосновых и лиственничных лесов. (Институт леса и древесины им. В.Н.Сукачева МО АН СССР, 1978).

Необходимо отметить, что ранее леса Братского лесничества (бывшие Братский, Тарминский, Тангуйский лесхозы и Братский межхозяйственный лесхоз), в соответствии с распределением лесов Восточный Сибири по зонам, подзонам, лесохозяйственным округам и районам, были отнесены к равнинным лесам.

По лесорастительному районированию, утверждённому приказом МПР от 28 марта 2007 года года № 68, территория лесничества отнесена к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Таблица 1.1- Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам.

№ |

Наименование участковых лесничеств, лесных дач, технических участков |

Лесорас- тительная зона |

Лесной |

Перечень |

Пло- |

п/п |

район |

лесных |

щадь, |

||

|

|

кварталов |

га |

||

1 |

Братское |

Таёжная |

Приангарский |

|

|

В том числе дачи: Братская |

1-83 |

20337 |

|||

Левобережная |

1-82 |

18338 |

|||

Городская |

1-9, 12-15, 17-89 |

12696 |

|||

Тех. уч. №2( совхоз «Кузнецовский») |

1-5, 7-30,32 |

7308 |

|||

Итого |

|

|

|

58679 |

|

2 |

Вихоревское В том числе дачи: Кузнецовская |

-II- |

-II- |

1-19, 21-89 |

13442 |

Вихоревская |

1-185 |

136622 |

|||

Турманская |

1-191 |

153677 |

|||

Итого |

|

|

|

303741 |

|

3 |

Тангуйское В том числе дачи: Тангуйская |

-II- |

-II- |

1-133 |

99237 |

Бадинская |

1-170 |

81419 |

|||

Тэмьская |

1-96 |

73886 |

|||

Тех. уч. №6( совхоз «Тангуйский») |

1-99, 105-177 |

28539 |

|||

Итого |

|

|

|

283081 |

|

4 |

Илирское В том числе дачи:Илирская |

-II- |

-II- |

1-16, 18-148 |

99300 |

Добчурская |

1-439 |

90194 |

|||

Тех. уч. №7(совхоз «Тэмский») |

1-48 |

9651 |

|||

Тех. уч. №8(совхоз «Илирский») |

1-103 |

15560 |

|||

Итого |

|

|

|

214705 |

|

5 |

Тарминское В том числе дачи: Тарминская |

-II- |

-II- |

1-58 |

42067 |

Северо-Бадинская |

1-117 |

79993 |

|||

Больше-Окинская |

1-53 |

36860 |

|||

Калтукская |

1-50 |

34973 |

|||

Тех. уч. №3(совхоз «Больше-окинский») |

1-23 |

4686 |

3.4 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ) леса лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

а) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

1) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путейо бщего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,автомобильных Дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2) зелёные зоны.

б) ценные леса.

1) нерестоохранные полосы лесов.

2) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов.

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведено в таблице 3, а территориальное расположение лесов по их целевому назначению показано на прилагаемой карте-схеме.

Общая площадь земель Братского лесничества составляет 1287923 га. Лесные земли составляют 1252605 га, или 97,2% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли соответственно составляют 1192993 га, или 92,6%. На долю лесых культур приходится 5,8% площади покрытых лесом земель. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 4,7% общей площади лесничества, среди них доминируют вырубки (2,6%). Нелесные земли представлены незначительно (2,7%), преобладают среди них болота (1,1%), дороги и просеки (0,5%).

Таблица 1.2- Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества по состоянию на 01.01.2008 г.

1 |

2 |

3 |

|||

Категории земель |

Всего по лесничеству |

||||

площадь, га |

% |

||||

Общая площадь земель |

1287923 |

100 |

|||

Лесные земли - всего |

1252605 |

97,3 |

|||

Земли покрытые лесной растительностью - всего |

1192993 |

92,6 |

|||

В том числе лесные культуры |

75208 |

5,8 |

|||