- •1. Основные этапы истории финансовых отношений

- •1. Функции финансов и сущность (48. Сущность финансов в сфере экономики)

- •2. Финансовые ресурсы, их источники, виды и направления использования

- •Налоги.

- •3. Финансовая система, ее сферы и звенья (10. Системы организации финансов)

- •4. Государственные финансы

- •1. Взаимодействие предприятий с банками

- •2. Взаимоотношения предприятий с биржами

- •3. Роль страховых организаций в деятельности предприятий

- •8. Органы управления финансами, их строение, функции и роль в экономике.

- •1) Фед Собрание (ГосДума и Совет Федерации):

- •2) Минфин рф, его департаменты и органы на местах.

- •6) Фед служба налоговой полиции рф:

- •10. Финансовая политика государства.

- •13. Финансовое планирование, его роль на микро- и макроуровне управления.

- •14. Содержание, роль и функции государственного бюджета

- •15.Бюджетное устройство

- •16. Бюджетный процесс

- •17. Бюджетный кодекс и бюджетная классификация

- •19. Бюджетное планирование, исполнение бюджета

- •20. Специальные фонды,их формирование и значение.

- •21. Налоги, как источник формирования доходов бюджета. (24. Роль налогов в финансовой системе)

- •23. Налоговая система как сост часть финансовой системы, принципы ее организации.

- •Макроуровень:

- •24. Элементы налога и способы его взимания.

- •25. Классификация и виды налогов в стране.

- •Смежные;

- •26. Основные теории регулирования дефицита государственного бюджета.

- •28. Внутренний и внешний государственный долг

- •Вопрос 29. Основные концепции управления государственным долгом.

- •Вопрос 30 Понятие и структура территориальных финансов

- •Вопрос 31 Содержание и особенности бюджетного федерализма

- •32. Основные модели бюджетного федерализма.

- •33. Система доходов и расходов местных финансов.

- •34. Пенсионный фонд,методы формирования и использования.

- •35. Финансовые ресурсы коммерческого предприятия

- •36. Место финансов в кругообороте капитала предприятия

- •37. Управление финансами предприятия.

- •38. Страхование в системе финансов, функции страхования.

- •39. Страх тариф

- •% К страховой сумме;

- •Обязательные

- •41.Международные финансовые организации, их роль в современных финансах.

- •42. Сущность, содержание и значение финансового контроля.

- •Мин рф по налогам и сборам;

- •Аудиторские фирмы;

- •43. Формы и методы финансового контроля.

- •44. Функции и виды международных финансов.

- •Мир рынки к:

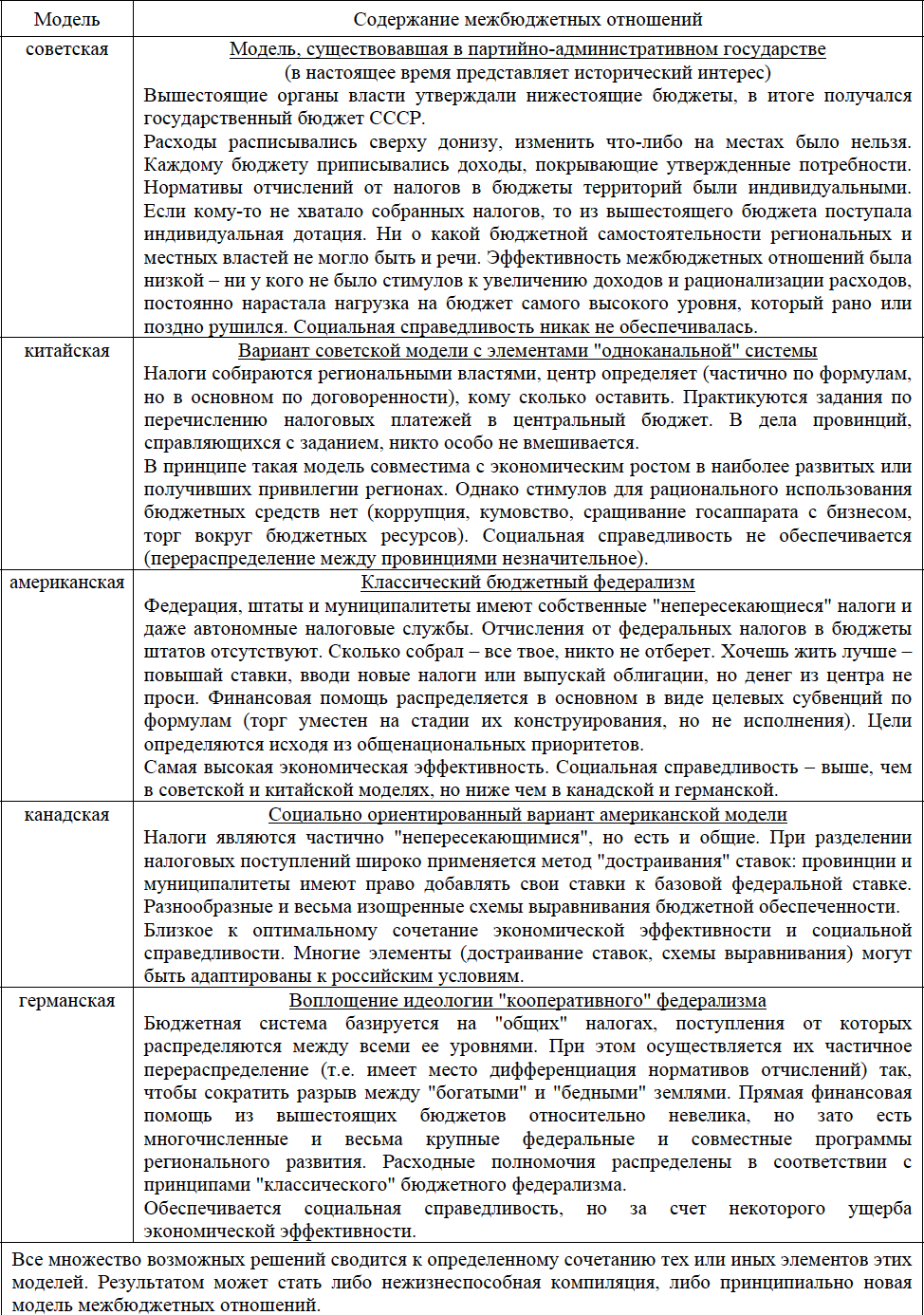

32. Основные модели бюджетного федерализма.

На основании отличительных признаков – схожести подходов к регулированию межбюджетных отношений, особенностей исповедуемой философии бюджетного федерализма, соотношению ролей центральных и субнациональных властей – удалось свести 19 стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), за исключением стран с малой численностью населения – Ирландии, Люксембурга и Новой Зеландии, к четырем классификационным группам:

− 1 группа: три федеративных государства – Австралия, Канада и США и два унитарных государства –Великобритания и Япония, в которых региональным и местным властям предоставлена относительно большая самостоятельность, подкрепленная широкими налоговыми полномочиями;

− 2 группа: страны Северной Европы – Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, отличающиеся особенно высокой долей участия нецентральных властей в финансировании социальных расходов;

− 3 группа: западноевропейские федерации – Австрия, Германия и Швейцария, для которых бюджеты разного уровня отличаются автономностью и активным сотрудничеством;

− 4 группа: юг и запад Европы – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция, характеризующиеся значительной финансовой зависимостью регионов от центрального бюджета.

Поскольку главным критерием выделения типов моделей бюджетного федерализма является степень централизации (децентрализации) государственного управления или степень самостоятельности региональных и местных властей, все существующие модели межбюджетных отношений сегодня принято сводить к централизованным, децентрализованным и смешанным (кооперативным).

Централизованные модели характеризуются:

наивысшей степенью участия и ответственности центральных органов власти в решении социально-экономических задач,

наивысшей степенью централизации управления,

тотальным контролем территориальных бюджетов федеральным центром,

максимально возможным ограничением самостоятельности региональных органов власти,

устранением неравенства регионов через систему бюджетных трансфертов.

Достоинство: тесное сотрудничество региональных и центральных органов власти, способствующее сохранению единства государства.

Недостатки: формальное функционирование нижестоящих звеньев бюджетной системы на самостоятельной основе из-за отсутствия собственных источников доходов и возможности самостоятельного осуществления бюджетного процесса.

Децентрализованные модели характеризует приоритетность федерального налогово-бюджетного законодательства перед региональным, что гарантирует соблюдение общегосударственных интересов страны. Финансовая независимость и самостоятельность региональных властей подкрепляется здесь использованием "непересекающихся" налогов по принципу "один налог – один бюджет", предоставлением права совместного (федерально-регионального) использования налоговых баз, отсутствием текущего контроля со стороны федерального центра за бюджетной деятельностью региональных органов власти, дистанцированием от проблемы горизонтальных дисбалансов и региональных бюджетных дефицитов, и, как следствие, отсутствием ответственности федерального центра по долгам региональных бюджетов. В странах с децентрализованной системой власти устранение острых горизонтальных диспропорций регионов осуществляется путем предоставления адресного финансирования нуждающимся категориям населения.

Достоинство: относительная независимость регионов от центра и минимизация перераспределительных процессов в бюджетно-налоговой системе.

Недостатки: избыточную самостоятельность, которая может привести к нарушению единства

государства вследствие укрепления позиций ряда региональных лидеров; стремление наиболее доходных регионов к экономической самостоятельности и изоляции, высокую вероятность потери контроля центральной власти над бюджетно-налоговой деятельностью региональных органов власти.

Децентрализованные конкурентные модели, способствующие экономическому росту, требуют высокого уровня развития национальной экономики, относительно небольшой территории и наличия более или менее равномерно развитых регионов.

Смешанные (кооперативные) предполагают:

тесное сотрудничество региональных и центральных государственных органов власти в процессе активизации механизма бюджетного выравнивания территорий

повышенная ответственность федерального центра за состояние региональных государственных финансов, за создание условий для социально-экономического развития регионов, что приводит к усилению контроля со стороны центра и некоторому ограничению самостоятельности региональных властей.

значительная роль межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов нижестоящим для бюджетного выравнивания регионов

активное скоординированное сотрудничество центра и субъектов в рамках федеративного государства в осуществлении крупных социально-экономических программ

использование механизмов горизонтального и вертикального бюджетного выравнивания

Для обеспечения эффективного функционирования любой модели необходимо:

однозначное разграничение и законодательное закрепление полномочий между всеми уровнями власти по расходам

наделение соответствующих уровней власти достаточными для выполнения полномочий доходными источниками

вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание с использованием механизма межбюджетных отношений