- •Введение

- •Твердое жиросырье

- •Химический состав жиров животного происхождения

- •Характеристика ассортимента пищевых топленых животных жиров

- •Классификация жиров

- •Состав и свойства жиров.

- •Подготовка сырья к извлечению жира

- •Подготовка жира к вытопке

- •Охлаждение жира сырца.

- •Технология производства костного жира.

- •Обработка шквары

- •Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых топленых жиров.

- •Определение сортовых показателей пищевых топленых животных жиров

- •Методика определения массовой доли влаги

- •Органолептические методы определения доброкачественности пищевых топленых животных жиров

- •Постановка реакции

- •Учет реакции

- •Учет реакции

- •Литература

Характеристика ассортимента пищевых топленых животных жиров

Топленые животные жиры используют не только для непосредственного употребления в пищу, но и в ряде производств: для получения маргарина, кулинарных жиров, при изготовлении пищевых концентратов, колбасных и консервных изделий, косметических средств, смазочных масел.

Товарный ассортимент топленых животных жиров ограничен. Их потребительские свойства в значительной степени зависит от природных свойств исходного сырья.

В решении проблемы производства топленых пищевых жиров большую роль может сыграть потребительская кооперация России. В рамках Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года приоритетным направлением в производстве является комплексная переработка сырья, в т.ч. мяса при производстве колбас, копченостей, консервов.

Классификация жиров

В зависимости от предназначения все жиры делят на: -пищевые

- технические.

По происхождению жиры бывают:- животные

-растительные

-искусственные

-комбинированные.

Животные жиры в свою очередь подразделяют на:

- тканевые жиры, получаемые из тканей животных,

- молочные, получаемые из молока (сливочное масло).

Тканевой животный жир в зависимости от локализации разделяют на:

-наружный (подкожная жировая клетчатка)

- внутренний (жировые капсулы внутренних органов сердца, почек сальник и др.),

а в зависимости от видов животных, от которых он получен на:

-говяжий,

-свиной,

- бараний,

- конский

-костный

Жир сырец содержит большое количество влаги, фермент липазу мышечные и соединительно-тканные прослойки вследствие чего быстро подвергается порче и не удобен в использовании. Поэтому он используется, главным образом, в качестве сырья для производства пищевых топленых животных жиров. При необходимости длительного хранения жира сырца его замораживают.

в зависимости от способа переработки на жир сырец (разделанная и зачищенная жировая ткань).

- соленый жир Соленый жир. Посолу подвергают, главным образом, наружный свиной жир. конечный продукт называется сало

- топленый жир. Топленые животные жиры наиболее удобны в использование и хранении. Поэтому основная масса тканевых жиров перерабатывается на пищевые топленые жиры. Пищевые топленые жиры в зависимости от видов животных и тканей из которых они произведены, подразделяются на: говяжий свиной, бараний, конский, сборный и костный и в зависимости от их органолептических и лабораторных показателей делятся на: высший и первый сорта см.

Состав и свойства жиров.

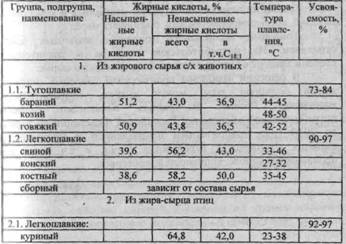

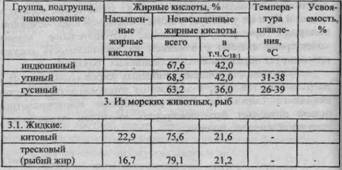

Животные жиры представляют собой смесь триглицеридов. Кроме того, они содержат природные и технические примеси (последние появляются в жире в процессе производства). Глицериды представляют собой сложные эфиры глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. Среди кислот, входящих в состав жиров, имеются насыщенные (наиболее часто встречаются пальмитиновая и стеариновая) и ненасыщенные кислоты (линолевая кислота имеет 2 ненасыщенные связи, линоленовая — 3 и арахидоновая — 4). Степень ненасыщенности (непредельности) жира характеризуется йодным числом. Определение йодного числа основано на свойстве ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав жира, присоединять йод по месту двойных связей в структуре глицерида. Йодным числом называется количество граммов йода, присоединившегося к 100 г жира. Йодное число говяжьего жира 32—56; бараньего — 31—46; свиного 46—66; костного 43—56; куриного — 67—81; гусиного 60—90. К природным примесям жиров относятся фосфатиды, холестерин, пигменты, витамины. Из фосфатидов наиболее распространены лецитин и кефалин. Лецитин является хорошим эмульгатором; он обладает свойствами антиокислителя. Фосфатиды в основном распадаются в процессе производства жиров. Холестерин является исходным материалом для образования витамина Д. Пигменты — каротин (красного цвета) и ксантофил (желтого цвета) придают жиру определенную окраску, содержатся в говяжьем и костном жирах, немного в бараньем. Они являются антиокислителями. В жирах в незначительных количествах имеются жирорастворимые витамины: А — в говяжьем; E — в свином. Эти витамины обладают также свойствами антиокислителей, являясь физиологически необходимой составной частью пищи, В еще меньших количествах обнаружены витамины К и Д.

Технические примеси — это небольшая часть азотистых и минеральных веществ, а также вода. Количество их зависит от тщательности очистки жиросырья и правильности режима выработки. Технические примеси, особенно азотистые, придают жиру специфический запах и вызывают его потемнение. В некоторых случаях примеси, в том числе окрашивающие и ароматические вещества, из жира удаляют. Эти процессы имеют общее название — рафинация. Процесс удаления только ароматических веществ носит название дезодорация. Животные жиры используются как источник энергии; при сгорании 1 г жира выделяется 4*104 Дж, 1 г белка 2,4*104 Дж. Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы человеку, но не синтезируются им. Жир с большим содержанием полиненасыщенных кислот наиболее ценен. Биологическая ценность жиров определяется тем, что они необходимы организму и частично не могут быть заменены другими веществами. Усвояемость жира зависит от температуры плавления и способности его к эмульгированию. Если температура плавления жира выше температуры тела человека, то он усваивается хуже. Температура плавления жира тем ниже, чем больше он включает ненасыщенных жирных кислот. Способность жиров эмульгироваться зависит от температуры плавления и количества веществ — эмульгаторов — чем ниже температура плавления жира и чем больше в нем лецитина, тем лучше образуется водо-жировая эмульсия. Усвояемость свиного жира составляет 96—98%, говяжьего жира 80—94%, бараньего жира 80—90%. Температуру плавления животного жира можно понизить путем отделения высокоплавких глицеридов, содержащих насыщенные жирные кислоты, или путем смешивания его с жидкими растительными маслами (в результате получается маргарин и комбижир). Повышение температуры плавления и получение жира более плотной консистенции может быть достигнуто за счет его гидрогенизации — перевода ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и присоединением водорода по месту двойных связей. Жиры подвержены гидролитическим и окислительным изменениям.

При гидролизе образуются свободные жирные кислоты и глицерин. Скорость гидролиза возрастает в присутствии фермента — липазы, находящейся в жировой ткани (оптимум действия ее 35—40°С), с повышением температуры, в случае, если жир находится в виде эмульсии, а также при добавлении щелочи или концентрированной серной кислоты. Собственно гидролиз не вызывает порчи жира, но нежелателен, так как с увеличением кислотного числа понижается температура дымообразования (жир с малым кислотным числом дымит при 220°, с высоким — при 180—160°С), а также увеличивается скорость окисления жира. Способность жира распадаться на глицерин и жирные кислоты используется в производстве мыла и глицерина. При действии на жирные кислоты щелочью образуется соль этих кислот — мыло. Окисление жиров приводит к прогорканию и осаливанию, накапливанию в жирах веществ, обладающих резким неприятным запахом и вкусом. Осаливание сопровождается образованием оксикислот. При этом жир обесцвечивается, приобретает неприятный салистый запах и вкус, температура плавления повышается. Процесс более интенсивно протекает на свету. На скорость окислительной порчи жиров влияют условия их получения и хранения. Прогоркание ускоряется на свету с повышением температуры, в присутствии катализаторов (в том числе металлов). Жир с большим количеством ненасыщенных кислот быстрее прогоркает. Антиокислители замедляют процесс порчи. В качестве искусственных антиокислителей применяют бутилоксианизол, бутилокситолуол, пропилгалат. Жиры представляют собой сложную смесь, поэтому у них нет единой точки плавления. За температуру плавления жира условно принят верхний предел, когда жир расплавляется полностью до прозрачности. Температура плавления зависит от вида жира, анатомического расположения — внутренний жир имеет более низкую температуру плавления, чем подкожный, упитанности животного, пола — жир самцов имеет выше температуру плавления, вида кормления, климатических условий. Поэтому температура плавления колеблется: говяжьего — 32—52°С, бараньего — 37—55°С, свиного — 28—48°С, костного 16—44°С, конского 29—43°С, куриного 23—38°С, гусиного 26—39°С.

Температура застывания зависит от тех же факторов, что и температура плавления, она несколько ниже температуры плавления (говяжьего — 34—38°С, свиного — 22—32°С). В практике трудно определить температуру застывания жира. Поэтому обычно определяют титр жира или температуру застывания выделенных из него кислот, так как их смесь состоит из меньшего числа компонентов, чем жир. Для говяжьего жира титр равен 38—47°С, для свиного 34—42°С. Вязкость жира значительно выше вязкости воды. Она уменьшается с повышением температуры. Растворимость жира в воде незначительна, он хорошо растворим в эфире, бензине, хлороформе, дихлорэтане и других органических растворителях. Газы и пары, обладающие посторонним запахом, растворяясь в жире, придают ему этот запах. Кислород воздуха, растворенный в нем в процессе обработки, служит причиной его окислительной порчи при хранении даже в газопаронепроницаемой упаковке. Жир с водой в зависимости от их соотношения образует дисперсионные системы — эмульсии воды в жире или жира в воде. При высоком содержании жира в эмульсии наблюдается расслаивание ее на две однородные фазы — жир и воду. Устойчивость эмульсии повышается в присутствии веществ — эмульгаторов, которые образуют оболочку, препятствующую слиянию частиц жира в однородную фазу, и стабилизаторов, упрочняющих структуру этой прослойки. В жировом производстве образование эмульсий приводит к увеличению влажности жира и снижению его сортности, а также к потерям жира с бульоном. Для разрушения эмульсий применяют деэмульгаторы (например, кислоты) и дестабилизаторы (электролиты, например поваренную соль). Теплоемкость жиров зависит от количества ненасыщенных кислот и увеличивается с повышением температуры. В среднем теплоемкость жиров в твердом состоянии составляет 1,26—1,68 кДж/(кг*К), в расплавленном — 2,1—2,52 кДж/(кг*К). Скрытая теплота плавления (кристаллизации) зависит от содержания в жире жидких глицеридов и составляет 122—143 кДж/кг (для низкоплавких она меньше, для высокоплавких — выше). Теплопроводность жира незначительна. Электропроводность жира увеличивается при прогоркании и повышении содержания свободных жирных кислот.

Сырье

Сырьем для производства пищевого жира служит жировая ткань различных частей туши и органов животных (мягкое жиросырье) и кости скелета (твердое жиросырье). Мягкое жиросырье. К нему относят внутреннюю жировую ткань и частично подкожную. При переработке скота получают сальник (жировое отложение, выстилающее брюшную полость), околопочечное (жировая капсула, облегающая почки), курдюк, щуповый жир-сырец только от крупного рогато

го скота (жировое отложение в области пашины), жировая обрезь, получаемая при зачистке туш и при обрядке шкур вручную. При обработке субпродуктов отделяют средостенный жир (только для крупного рогатого скота); жир с горла; сердечный жир — околосердечную сумку; жировую ткань с желудков; жир с головы — жировые отложения с височных и околоушных впадин крупного рогатого скота. При обработке кишок снимают брыжеечный жир — жировые отложения в брыжейке, а также кишечный жир — жировую ткань с внешней поверхности кишок. Для выработки пищевых жиров используют также внутренний жир птицы (сальник, кишечный, с желудков). Основную массу жиросырья составляют сальник и околопочечный жир (45—65%), а также брыжеечный жир (10—30%). Количество жиросырья находится в прямой зависимости от упитанности животного, возраста, пола, породы. В зависимости от вида и анатомического происхождения меняется не только состав, но и органолептические свойства жиросырья. Так, говяжье жиросырье — желтого цвета с различными оттенками, баранье — матово-белого, свиное — белого цвета.

Запах жиросырья говяжьего и бараньего — специфический, свиного — почти не ощущается. Состав и свойства жиросырья предопределяют выход и качество готовой продукции, режим и условия переработки. Поэтому перед переработкой желательна сортировка жиросырья по виду и содержанию жира. Для выработки пищевых топленых жиров используют только доброкачественное жиросырье, полученное от животных, мясо которых признано ветеринарно-санитарной экспертизой пригодным в пищу. Жиросырье должно быть очищено от кровяных сгустков, остатков содержимого кишок и желудка; на нем не следует оставлять прирезей мышечной ткани, кишок и желез. Его можно хранить в течение 2—3 суток при плюсовых температурах, близких к нулю с достаточным воздухообменом. При длительном хранении (не более 3—4 месяцев) его замораживают или консервируют солью, которая предохраняет жиросырье только от микробной порчи, но несколько ускоряет гидролиз и окисление жира. Перед переработкой жиросырье необходимо промывать водой. Твердое жиросырье. Кость делят на поделочную (бедренная, берцовая, плечевая, предплечье, пястная, плюсневая — кости с внутренней полостью), для производства желатина (череп, лопаточная, тазовая, опиленные ребра — плоские кости) и для производства клея (позвонки, запястья, носовые раковины черепа, кулаки — кости сложного профиля). Для производства костного жира используют кость, дающую большой выход жира, но не употребляемую для кулинарных целей (например, в виде супового набора). Костный жир вырабатывают главным образом из говяжьих костей. Кость должна быть свежей, чистой и освобожденной от мясных остатков; ее необходимо перерабатывать не позднее 4—6 ч после обвалки.

Классификация сырья для производства жиров.

Основным сырьем для выработки пищевых животных жиров являются жировая(жир-сырец) и костная ткани, получаемые при убое скота и разделке туш, а так же в субпродуктовом, кишечном, колбасном и консервном отделениях и допущенные ветеринарно- санитарным надзором для переработки на пищевые цели.

Жир подразделяют на:

- Говяжий жир или говяжье сало является высокотвердым жиром с температурой плавления 44—51°С. В нем содержится до 65% насыщенных жирных кислот, главным образом, пальмитиновой и стеариновой, до 44% олеиновой кислоты и 2—5% линолевой. В состав нежировых веществ входят: холестерин в количестве 0,1—0,14%, каротин (провитамин А) —до 5 мг в 1 кг жира, а также некоторое количество витамина А.

Говяжий жир включается как составная часть в рецептуры специальных кухонных жиров, вырабатываемых нашей жировой промышленностью. В сложной смеси с другими жировыми продуктами улучшаются физиологические свойства говяжьего жира и повышается его усвояемость.

-Бараний жир по составу сходен с говяжьим, отличаясь от последнего более высокой температурой плавления (44—55°) и твердостью.

-Свиной жир (лярд) по жирнокислотному составу в отличие от бараньего и говяжьего жиров характеризуется большим содержанием ненасыщенных жирных кислот. Он содержит до 51% олеиновой кислоты и до 9% полиненасыщенных жирных кислот, в том числе и арахидоновую. Из жирорастворимых витаминов в свином жире содержится витамин А (до 0,12 мг%) и каротин (до 0,2 мг%). Температура плавления свиного сала колеблется от 36° до 46° С. Свиное сало усваивается лучше, чем бараний и говяжий жиры. Его применяют как кулинарный жир при изготовлении различных горячих блюд. В питании широко используется и свиной подкожный жир (шпик) в сыром или соленом виде.

-Костный жир представляет собой смесь жиров, извлекаемых из различных костей (трубчатой, губчатой) убойных животных. По консистенции он мягче других животных жиров и обладает приятным специфическим вкусом и запахом.

В костном жире преобладает олеиновая кислота (59%); содержание полиненасыщенных жирных кислот несколько больше, чем в других животных жирах и составляет от 5 до 10%. Костный жир содержит в своем составе около 0,2% фосфатидов, витамин А и каротин. Используется он как кулинарный жир и при выработке кухонных жиров.

по анатомическому происхождению — на две группы.

Первая группа — сальник, выстилающий брюшную полость; околопочечный, брыжеечный, щуповой, околосердечный; жировая обрезь от зачистки туш; средостенный (с ливера); жир с голов крупного рогатого скота и жирное вымя молодняка; обрезь свежего шпика; курдюк свежий и подкожный жир овец.

Вторая группа — жир с желудков; жировая обрезь, получаемая от зачистки туш, при обрядке и мездрении шкур; кишечный жир от обезжиривания кишок, жировая обрезь из колбасного и консервного цехов.

Жир-сырец, полученный от здоровых животных и предназначенный для переработки на пищевой топленый жир, не должен иметь поверхностных загрязнений, постороннего запаха или других заметных органолептических изменений. Доброкачественный говяжий жир-сырец имеет плотную, ломкую консистенцию, светло-желтый цвет и приятный запах. Жир желудков и кишок отличается сероватым оттенком и легким специфическим запахом, присущим содержимому желудочно-кишечного тракта. Цвет бараньего жира — матово-белый, курдючного — желтоватый, запах — специфический, консистенция — твердая, но неломкая. Свиной жир обычно молочно-белого цвета, почти не имеет запаха. Жир-сырец — продукт скоропортящийся. Недоброкачественный жир имеет острый, неприятный запах, не исчезающий при переработке. Жир-сырец хранят 2...3 сут. при температуре около 0 °С в подвешенном состоянии или в холодной проточной воде. С целью длительного хранения его консервируют: охлаждают, натирают солью и укладывают в чистые бочки, пересыпая каждый ряд солью (8-10 % массы жира). Хранят такой жир-сырец 2-3 мес. в темном помещении при температуре 2-6 °С и относительной влажности воздуха 75-80 %. Жир-сырец можно замораживать при температуре -18 °С в морозильных камерах. В замороженном состоянии его можно хранить до 3 мес. при температуре не выше —12 °С и относительной влажности воздуха 85...90 %.

Костные пищевые жиры вырабатывают из костей всех видов животных после обвалки туш, из голов и ног, если их не используют для производства полуфабрикатов и пищевых бульонов. Жир, содержащийся в кости, быстро гидролизуется, поэтому кость должна поступать на вытопку свежей, освобожденной от мясных остатков через 6 ч после обвалки. При необходимости кость хранят при температуре 3...4 °С не более 24 ч.