- •1. Этапы развития автоматизации

- •2. Структура, погрешности элементов и измерительной системы

- •3. Измерение температуры на основе эффекта расширения

- •4. Манометрические приборы. Конструкция. Характеристики.

- •5. Термометры сопротивления. Конструкция. Характеристики.

- •6. Термоэлектрические термометры (термопары). Конструкция. Характеристики.

- •7. Бесконтактные методы измерения температуры.

- •8. Расходомеры переменного перепада давления.

- •9. Расходомеры постоянного перепада давления.

- •10. Электромагнитные расходомеры.

- •11. Ультразвуковые расходомеры.

- •12. Автокубатурники.

- •14. Измерение расхода сыпучих материалов.

- •14. Измерение давления вещества.

- •15. Измерения уровня вещества в резервуаре.

- •16. Измерения влажности.

- •17. Математическое описание сигналов и операторов систем.

- •18. Структурные преобразования систем: последовательное, параллельное.

- •19. Структурные преобразования систем с обратной связью.

- •20. Условия устойчивости линейных систем.

- •21. Устойчивость систем. Критерии устойчивости линейных непрерывных систем

- •22. Показатели качества систем управления.

- •23. Типовые регуляторы и их описание.

- •24. Описание технологических процессов как объектов управления (на примере уровня)

- •26. Расчет настройки регулятора.

- •27. Исполнительные органы.

- •28. Регулирующие органы.

- •29. Инструментальное обеспечение асу

- •30. Информационное обеспечение асу

- •31. Математическое и алгоритмическое обеспечение асу

- •32. Функциональные компоненты erp систем

- •34. Структура и задачи асу тп.

- •35. Scada-системы: общие понятия и структура

- •36. Функциональные схемы автоматизвции

- •37. Экономическая эффективность автоматизации.

8. Расходомеры переменного перепада давления.

Одним из самых распространенных принципов измерения расхода жидкостей, газов и паров является принцип переменного перепада давления на сужающем устройстве.

Широкое использование этого принципа связано с рядом присущих ему преимуществ. К их числу относятся: простота и надежность, отсутствие движущихся частей, легкость серийного изготовления средств измерений практически на любые давления и температуры измеряемой среды, низкая стоимость, возможность измерения практически любых расходов и, что особенно существенно, возможность получения градуировочной характеристики расходомеров расчетным путем, т. е. без использования дорогостоящих расходоизмерительных метрологических установок.

В соответствии с рассматриваемым принципом в трубопровод устанавливают сужающее устройство. При протекании измеряемого потока через отверстие сужающего устройства увеличивается скорость потока по сравнению с его скоростью до сужения. Благодаря этому давление потока на выходе из сужающего устройства уменьшается и на сужающем устройстве создается перепад давления, измеряемый дифманометром, который, как будет показано ниже, зависит от скорости в сужении или от расхода потока.

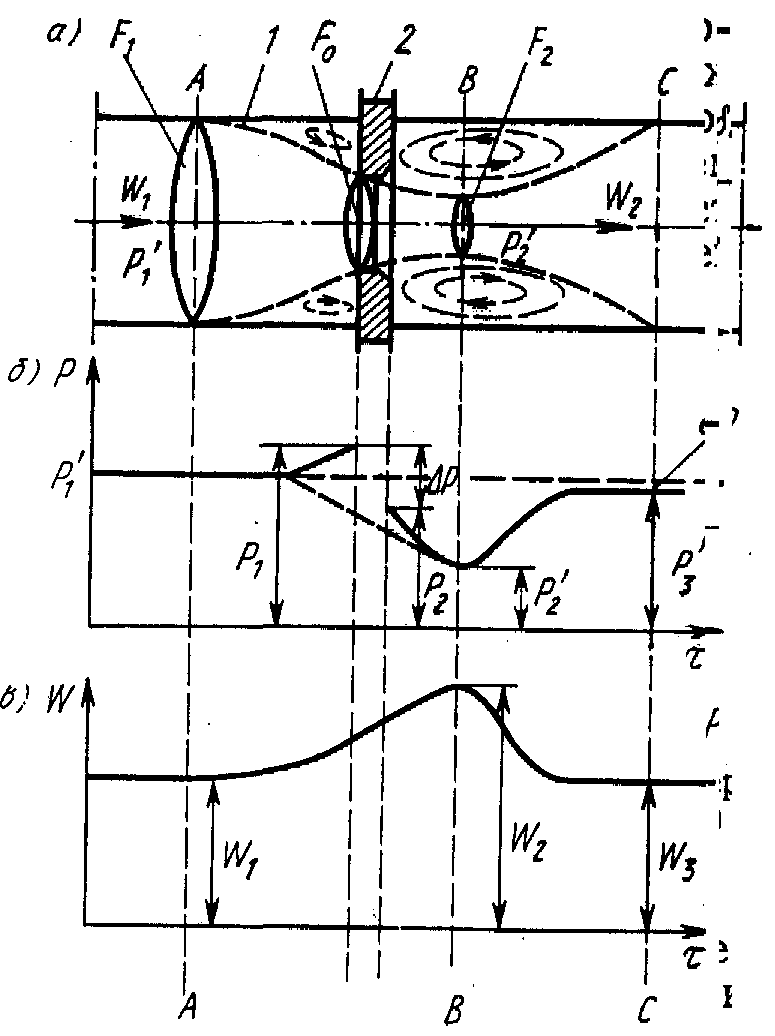

На рис. 1, а приведена идеализированная картина потока, протекающего в трубопроводе 1 через сужающее устройство 2 типа «диафрагма», а также график распределения давления (рис. 1, б) и скорости (рис. 1, в).

Выделим в трубопроводе три сечения: А-А – перед сужающим устройством, где еще нет его влияния на поток; В-В– место наибольшего сужения струи; С-С – сечение после сужающего устройства, где устанавливаются скорость и давление потока.

Пройдя сечение А-А, поток сжимается, и благодаря действию сил инерции сжатие продолжается и на выходе из диафрагмы достигает наибольшего значения на некотором расстоянии за ней (сечение В-В). Уменьшение сечения струи приводит к увеличению скорости от W1 в сечении А-А до W2 в сечении В-В. Что касается давления, то здесь необходимо различать давление у стенки трубы и на ее оси. Как видно из графика (рис. 1,б), давление в одной и той же плоскости неравномерно. Давление у стенки трубы (сплошная линия) непосредственно перед диафрагмой Р1 несколько возрастает (за счет уменьшения скорости в этом месте), а по оси трубы (штрихпунктирная линия) уменьшается и достигает минимума Р2 в сечении В-В. Далее, по мере расширения потока, скорость потока уменьшается, а давление у стенки трубы возрастает, и в сечении С-С эти значения устанавливаются.

Изменение давления струи по оси

трубопровода практически совпадает с

изменением давления около его стенки,

за исключением участка перед диафрагмой

и непосредственно в ней. Однако если

скорость потока в сечении С-С в идеальном

случае равна скорости W1

до сужения, т. е. в сечении А-А, то

давление Р2 в сечении С-С не достигает

прежнего значения на величину

![]() называемую безвозвратной потерей

давления. Эта потеря давления связана

с затратой части энергии потока на

вихреобразования в мертвых зонах (в

основном за диафрагмой) и на трение.

называемую безвозвратной потерей

давления. Эта потеря давления связана

с затратой части энергии потока на

вихреобразования в мертвых зонах (в

основном за диафрагмой) и на трение.

Уравнения для массового G и объемного Q расходов несжимаемой жидкости:

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

Если через сужающее устройство протекает сжимаемая среда (газ или пар), то вследствие понижения давления увеличивается ее объем. Это приводит к тому, что скорость потока возрастает и становится больше скорости несжимаемой среды. В результате на сужающем устройстве увеличивается перепад давления.

Учет указанного явления производится

введением в уравнения расходов (1) и (2)

Дополнительного коэффициента

![]() <1,

называемого поправочным множителем на

расширение измеряемой среды.

<1,

называемого поправочным множителем на

расширение измеряемой среды.

Тогда уравнения для массового G и объемного Q расходов сжимаемой среды запишем в виде:

![]() (3)

(3)

![]() (4)

(4)

где![]() –

постоянный коэффициент;

–

постоянный коэффициент;

![]() –

плотность среды в рабочих условиях на

входе в сужающее устройство, т. е. при

давлении P1

и температуре Т1 перед сужающим

устройством.

–

плотность среды в рабочих условиях на

входе в сужающее устройство, т. е. при

давлении P1

и температуре Т1 перед сужающим

устройством.

Уравнения (3) и (4) являются основными уравнениями расхода как для сжимаемых, так и несжимаемых сред, при этом для последних =1. Использование уравнений (3) и (4) возможно только при условии, что скорость газа или пара меньше критической скорости.

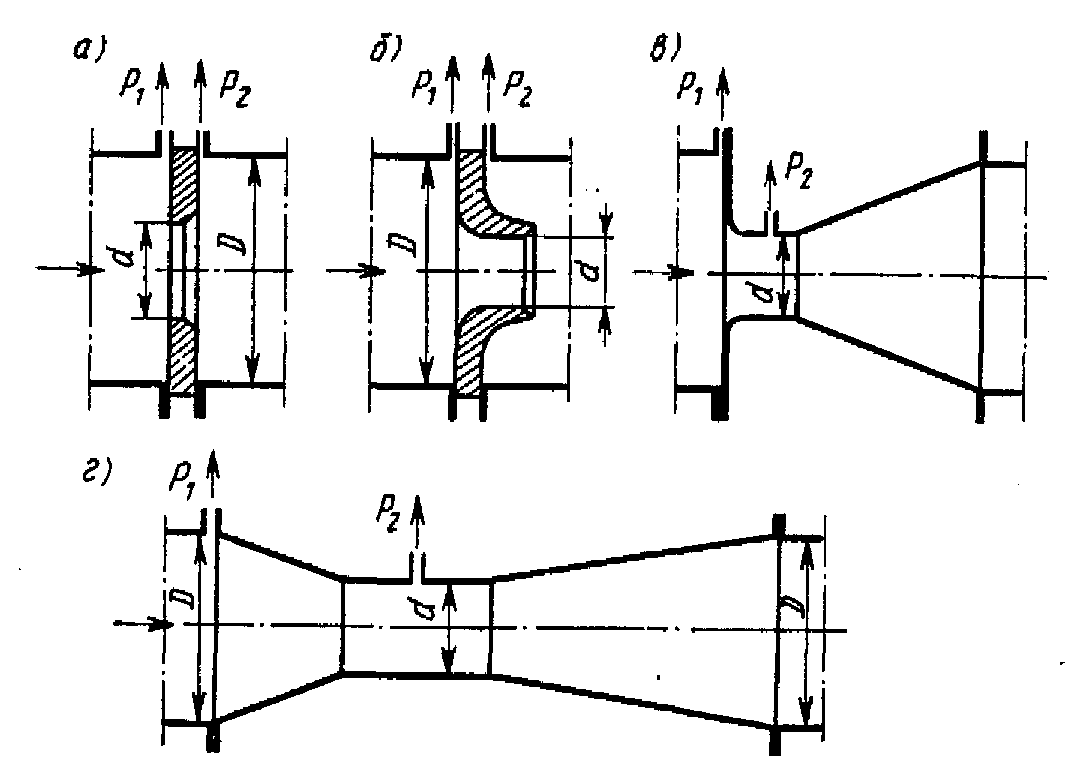

Кроме диафрагмы (рис. 2, а) в дроссельных расходомерах в. качестве сужающих устройств находят применение стандартные сопла (рис. 2,б), сопла Вентури (рис. 2, в) и трубы Вентури (рис. 2,г). На рис. 2 Показаны места отбора давлений Р1 и Р2 от сужающих устройств к дифманометру. Характерной особенностью сужающих устройств (рис. 2, б, в, г) является меньшая, чем для диафрагмы, безвозвратная потеря давления при одном и том же значении модуля m сужающего устройства.

Рис. 2. Схемы стандартных сужающих устройств