- •Лекция 1 введение

- •1. Свойства полупроводников

- •1.1 Общие положения

- •Лекция 2 свойства полупроводников

- •2.1 Концентрация носителей

- •2.2 Явления переноса (электропроводность)

- •2.3 Рекомбинационные процессы

- •Лекция 3 Электронно-дырочные переходы

- •Лекция 4 Вольт-амперная характеристика p-n-перехода

- •Лекция 5 свойства pn перехода

- •5.1 Зависимость вах от температуры

- •5.2 Барьерная емкость

- •5.3 Процессы генерации-рекомбинации носителей.

- •5.4 Диффузионная ёмкость

- •5.5 Пробой pn перехода

Лекция 5 свойства pn перехода

5.1 Зависимость вах от температуры

Рассмотрим влияние температуры на плотность тока насыщения Js. Для этого рассмотрим первое слагаемое в выражении (4.16). (второе слагаемое аналогично первому, а в случае резкого ассиметричного pn перехода, когда Np >>Nd или pn0 >> np0 вторым слагаемым вообще можно пренебречь). Все величины в выражении (4.16) зависят от температуры. Можно показать, что Dp зависит от температуры, как Т3/2, Dp/р связано с температурой, как Т(3+)/2, где - постоянная.

Преобразуем Js из (4.16), выражая pn0 = ni2/nn0 и используя выражение для ni (2.4):

(5.1)

(5.1)

Температурная зависимость степенного множителя Т(3+)/2 значительно слабее экспоненциального. Наклон зависимости lnJs от 1/Т представляет собой прямую линию и её наклон определяется шириной запрещённой зоны Eg, если не существует другого механизма доминирования обратного тока перехода.

5.2 Барьерная емкость

Удельная барьерная емкость pn перехода определяется выражением С dQc/dV, где Qc - приращение плотности заряда, вызванное достаточно малым приращением приложенного напряжения.

Для несимметричного резкого перехода ширина обеднённой области меняется при приложении напряжения V как

![]() (сравни с (3.11))

(5.2)

(сравни с (3.11))

(5.2)

Так

же меняется и заряд обеднённой области:

![]() ,

поэтому

,

поэтому

![]() (Ф/см2) (5.3)

(Ф/см2) (5.3)

Знаки плюс и минус соответствуют обратному и прямому смещению.

Если выразить величину 1/С2, то получим:

![]() (5.4)

(5.4)

Мы видим линейную зависимость 1/С2 от смещения V. Наклон прямой 1/С2 определяется концентрацией примеси ND, а точка пересечения с осью абсцисс (при 1/С2 = 0) даёт величину Vbi.

5.3 Процессы генерации-рекомбинации носителей.

Формула Шокли (4.15) удовлетворительно описывает вольт-амперные характеристики германиевых pn переходов при низких плотностях токов. Однако для полупроводников с большей шириной запрещённой зоны (кремний, арсенид галлия) и, соответственно, с меньшим значением ni, эта формула даёт лишь качественное согласие с реальными характеристиками. Основными причинами отклонения характеристики от идеальной являются: 1) влияние процессов генерации и рекомбинации носителей в обеднённом слое, 2) высокий уровень инжекции при прямом смещении, 3) влияние последовательного сопротивления.

При

обратном смещении перехода, когда

![]() преобладающим в переходе будет процесс

эмиссии носителей. При этом скорость

генерации электронно-дырочных пар в

этих условиях будет определяться

временем жизни:

преобладающим в переходе будет процесс

эмиссии носителей. При этом скорость

генерации электронно-дырочных пар в

этих условиях будет определяться

временем жизни:

![]() ,

(5.5)

,

(5.5)

где е - время жизни, определяемой концентрацией генерационных центров (см. 2.15). Плотность тока, обусловленного генерацией в обеднённой области принимается равной

![]() ,

(5.6)

,

(5.6)

где W - ширина обеднённого слоя. Температурная зависимость генерационного тока определяется температурной зависимостью ni, а не ni2, как для диффузионного тока. В этом случае наклон характеристики в логарифмическом масштабе от обратной температуры (lnJ =f(1/T) для генерационного тока в два раза меньше, чем для диффузионного тока , т.е. определяется величиной Eg/2.

При заданной температуре ширина обеднённого слоя резкого перехода увеличивается с напряжением как (5.2), а полный обратный ток определяется суммой диффузионного тока в нейтральной области и генерационного тока:

![]() (5.7)

(5.7)

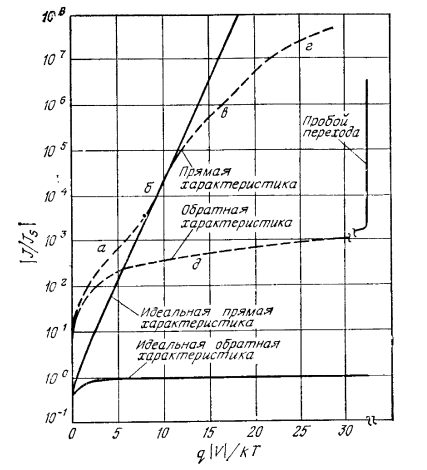

В полупроводниках с большим значением ni, таких как германий, преобладает диффузионнный ток. Если ni мало (как в кремнии), то преобладает генерационный ток. В этом случае величина обратного тока перехода резко возрастает, как приведено на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -

Вольт-амперные характеристики кремниевого

диода.

) - преобладание

генерационного тока, б) - преобладание

диффузионного тока, в) - высокий уровень

инжекции, г) - влияние последовательного

сопротивления, -

обратный ток утечки

При прямом смещении, когда в обеднённом слое идут интенсивные процессы рекомбинации, к диффузионному току добавляется рекомбинационный ток, что заметно на кривой ) рисунка 5.1. При дальнейшем сильном увеличении тока концентрация инжектированных неосновных носителей сравнивается с концентрацией основных носителей и здесь необходимо учитывать не только диффузионную, но и дрейфовую составляющую тока. Это приводит к изменению наклона прямой характеристики вида в) рисунка 5.1. И, наконец, при высоких плотностях тока начинает играть роль конечное последовательное сопротивление областей, примыкающих к диоду (вид кривой г) на рисунке 5.1. Во всех этих случаях идёт отклонение прямой ветки тока в полулогарифмическом масштабе от идеальной, определяемой значением наклона q/kТ, что следует из уравнения (4.15).