- •Лекция 1 введение

- •1. Свойства полупроводников

- •1.1 Общие положения

- •Лекция 2 свойства полупроводников

- •2.1 Концентрация носителей

- •2.2 Явления переноса (электропроводность)

- •2.3 Рекомбинационные процессы

- •Лекция 3 Электронно-дырочные переходы

- •Лекция 4 Вольт-амперная характеристика p-n-перехода

- •Лекция 5 свойства pn перехода

- •5.1 Зависимость вах от температуры

- •5.2 Барьерная емкость

- •5.3 Процессы генерации-рекомбинации носителей.

- •5.4 Диффузионная ёмкость

- •5.5 Пробой pn перехода

2.2 Явления переноса (электропроводность)

Движение свободных носителей в полупроводнике происходит под действием градиентов. Как правило это градиенты концентраций (и, вследствие этого диффузия носителей) и градиенты электрического потенциала, создающего электрическое поле. Движение в электрическом поле называют дрейфом. Плотность дрейфового тока j в поле Е определяется законом Ома:

![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где

![]() - удельная электропроводность, причём

- удельная электропроводность, причём

![]() ,

где

- удельное сопротивление.

,

где

- удельное сопротивление.

Электропроводность определяется концентрацией носителей и подвижностью. Поскольку в полупроводниках имеются два типа подвижных носителей, удельная проводимость складывается из двух составляющих - электронной и дырочной:

![]() ,

(2.9)

,

(2.9)

где n и p - подвижности соответствующих носителей, , q — элементарный электрический заряд (1,602·10−19 Кл).

Как правило, электропроводность определяется теми носителями, которых больше, например, в полупроводнике n-типа - определяется электронами.

Подвижность определяется как средняя дрейфовая скорость носителей в единичном поле, т.е. при Е=1 вольт/см или как коэффициент пропорциональности между средней скоростью и электрическим полем:

![]() (2.10)

(2.10)

Носители под действием электрического поля двигаются в решетке с ускорением в промежутках между столкновениями с узлами решетки, примесями и дефектами структуры, т.е. испытывают рассеяние. После каждого столкновения носитель опять должен набирать скорость. В результате его движение можно описать средней скоростью, пропорциональной напряженности электрического поля, как показано в выражении (2.10).

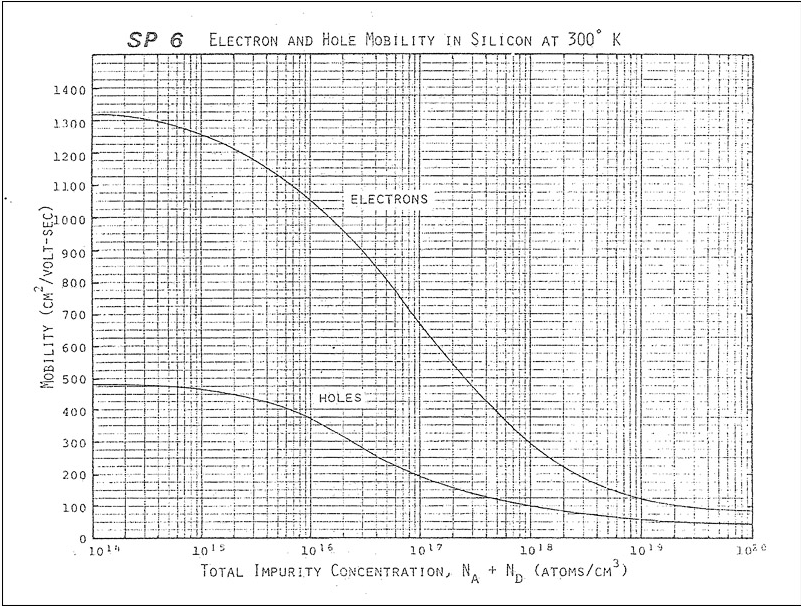

Поскольку подвижность связана с рассеянием носителей на примеси, то естественно наблюдать её уменьшение с ростом концентрации примеси, что показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Подвижность электронов

(верхняя кривая) и дырок (нижняя кривая)

в кремнии в зависимости от концентрации

атомов примеси

Размерность подвижности — см²/(В·с). Значение подвижности зависит не только от концентрации, но и от ориентации кристаллографических областей и увеличивается от направлений <110><100><111>.

При

наличии градиента концентрации носителей

![]() или

или

![]() ,

где n0

и p0

- равновесные концентрации носителей

в п/п n

или р- типа, осуществляется их движение

в направлении уменьшения этого градиента,

так, что плотность тока J

определяется как:

,

где n0

и p0

- равновесные концентрации носителей

в п/п n

или р- типа, осуществляется их движение

в направлении уменьшения этого градиента,

так, что плотность тока J

определяется как:

![]()

![]() , (2.11)

, (2.11)

где Dn и Dp - коэффициенты диффузии электронов и дырок, связанные с подвижностью соотношением Эйнштейна:

![]() (2.11а)

(2.11а)

Так, что общий ток, определяемый наличием электрического поля Е и градиентов концентрации носителей, определяется с учетом (2.8) и (2.9) выражением:

![]() ,

(2.12а)

,

(2.12а)

![]() (2.12б)

(2.12б)

выражения (2.12) можно переписать для одномерного случая:

![]() (2.13а)

(2.13а)

![]() (2.13б)

(2.13б)

2.3 Рекомбинационные процессы

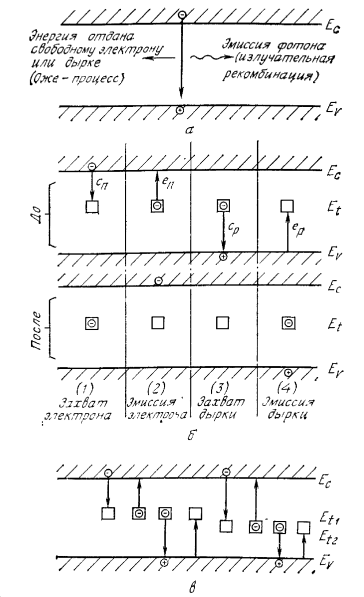

Каждый раз, когда в полупроводнике возникают неравновесные носители и pn>ni2, что происходит при воздействии на п/п электромагнитным излучением или инжекцией в него дополнительных носителей, начинают проявляться кинетические процессы, посредством которых система приходит в термодинамическое равновесие. Неравновесные (добавочные), носители, например электроны, удаляются из зоны проводимости путем захвата их атомами решетки, которые раньше потеряли электрон. При этом происходит взаимоуничтожение свободных носителей, как электрона, так и дырки и переход их в связанное состояние. Также происходит захват свободного электрона ловушечным центром (как правило это атомы металлов, либо дефекты упорядоченной структуры, создающие разрешенные состояния в запрещённой зоне полупроводника). таких центров может быть несколько, как показано на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Основные

процессы рекомбинации

) - рекомбинация

зона-зона (излучательная или ОЖЕ), б) -

рекомбинация через моноэнергетический

уровень, в) - рекомбинация с участием

двух уровней.

В процессах рекомбинации идет поглощение энергии решеткой с излучением фотона (так происходит в арсениде галлия), либо поглощение энергии другими носителями (ОЖЕ -рекомбинация).

Процессы захвата носителей ловушечными центрами могут сопровождаться процессами освобождением (эмиссией) носителей этими центрами, т.е. генерацией носителей.

Процессы рекомбинации-генерации носителей изучались многими исследователями в 20-м веке. Согласно теории Шокли-Рида-Холла темп рекомбинации U (cм-3с-1) максимален в том случае, когда рекомбинационный уровень расположен вблизи середины запрещённой зоны.

При малых уровнях инжекции, когда концентрация избыточных носителей n (р) значительно меньше концентрации основных носителей, рекомбинационный процесс описывается выражением:

![]() , (2.14)

, (2.14)

где рn0 - концентрация равновесных неосновных носителей, р время жизни неосновных носителей. Причём время жизни неосновных носителей определяется концентрацией ловушечных центров Nt, тепловой скоростью носителей th, сечением захвата , определяющим механизм взаимодействия носителя с ловушечным центром. Для п/п p- типа:

![]() ,

для п/п n-

типа (2.15)

,

для п/п n-

типа (2.15)

![]() (2.16)

(2.16)

Типичным примером таких центров является золото в кремнии, которое вводят в кремний для создания быстродействующих переключателей.