- •Проф. X. С. Кушнарев

- •Полифония «строгого письма» и методы ее преподавания на исторнко-теоретическом и композиторской факультетах

- •19 Марта 1938 года.

- •II. Далее учащийся подготавливается к сочинению двухголосных кантилен, в которых появляется и одновременное звучание обоих голосов.

- •III. После того как учащийся освоил характерные особенности названных групп созвучий и способы их применения, ему предлагается выполнить задание следующего типа:

- •I Здесь идет речь о метро-ритмической устойчивости, но не о ладово-иптонационной.

Файл скачан с Неофициального сайта Харьковской консерватории http://konsa.kharkov.ua. Замечания и предложения принимаются на форуме сайта.

Сканирование и форматирование Евгений Андреев.

Проф. X. С. Кушнарев

Полифония «строгого письма» и методы ее преподавания на исторнко-теоретическом и композиторской факультетах

Доклад, прочитанный в институте

19 Марта 1938 года.

— Товарищи, я должен признаться, что прочесть сегодняшний доклад — и легко и вместе с тем очень трудно. Легко потому, что приходится излагать основы курса, уже многократно читаного в Ленинградской консерватории, трудно же потому, что в течение двух часов нужно коснуться всех наиболее важных, как теоретических, так и методических, вопросов и дать им соответствующее освещение. Естественно, что придется опустить многие детали.

Доклад называется так: «Полифония «строгого письма» и методы ее преподавания».

Начну с того, что попытаюсь дать определение самого термина «полифония». Под полифонией разумеются определенные формы музыкального мышления. Характерным для этих форм музыкального мышления является одновременное развертывание двух или более индивидуализированных и сопряженных между собой начал. В музыкально-речевом ряде эти начала выражаются в ритмо-интонациях.

Само собой понятно, что характер сопрягаемых в полифонии начал, точно так же как и характер, их сопряжения, различен в различных стилях, что в конечном итоге приводит и к различию ритмо-интонационных закономерностей. Иначе говоря, сопрягаемые в различных полифонических стилях ритмо-интонации являются носителями различного значения и различного смысла.

Сопрягаемые в полифонии ритмо-интонационные образования в преобладающем большинстве случаев являются мелодиями. Наряду с этим следует отметить и случаи, где целые комплексы мелодий противополагаются друг другу. Я тут имею в виду двух- и треххорную инвенционную полифонию, а также полифонию, встречающуюся в симфонической музыке.

Переходя в классе к обзору различных полифонических стилей, в первую очередь следует упомянуть полифонию народной музыки, в частности – полифонию музыки народов СССР (например, чрезвычайно развитую гетерофонию русской песни, полифонию грузинской музыки, полифонию народов Северного Кавказа и др.). Далее – полифонию эпохи Возрождения, как франко-фламандских, так и итальянских школ, полифонию Баха, Регера, Хиндемита и, наконец, симфоническую полифонию XIX века.

Достаточное количество образцов симфонической полифонии можно найти в партитурах Чайковского, Бородина, Бизе, Франка, Вагнера, Штрауса и др. авторов.

Подобный общий обзор полифонических стилей уместен в самом же начале прохождения курса полифонии. Он создает перспективное представление у учащегося о различных формах музыкального мышления, появляющихся на различных ступенях развития музыкального искусства.

Систематическое изучение полифонии начинается с так называемого «строгого письма». Как это ни странно, но необходимо мотивировать, почему как со студентами композиторами, так и с историко-теоретиками систематическое изучение полифонии целесообразно начинать со «строгого стиля».

Как известно, студенты композиторских факультетов начинают изучение специально-теоретических дисциплин с гармонии. Функциональная гармония более или менее основательно внедряется в их творческую практику. Это обстоятельство затрудняет непосредственный переход к изучению полифонии на музыкально-речевом материале, обычном для их творчества. Почему? – Потому что навыки, приобретенные в курсе гармонии, становятся настолько привычными, что студенту весьма трудно переключить свое внимание на соотношение мелодических линий. Над ним довлеет усвоенная в классе гармонии логика функционально-аккордовых последований. При этом мелодии неминуемо приобретают характер производных образований, подчиняясь правилам так называемого гармонического голосоведения. Именно поэтому более целесообразно отвлечь внимание учащегося на первых порах от закономерностей функциональной гармонии и тем самым поставить его в условия стиля эмоционально более нейтрального, т. е. в условия «строгого стиля». В пользу подобного порядка прохождения курса полифонии говорит и то обстоятельство, что композиционные принципы инвенционной полифонии «строгого письма» весьма естественно могут быть положены в основу дальнейшего совершенствования техники учащегося.

Иные мотивы диктуют необходимость подобной же последовательности прохождения курса полифонии на историко-теоретическом факультете. В самом деле, перед студентом историко-теоретиком ставится задача осмыслить исторический процесс развития музыкального искусства. Понятно, что при этом невозможно обойти такой важный этап, как полифония эпохи Возрождения, – этап, в котором закладываются основы как инвенционной полифонии, так и гармонии, иначе говоря – поворотный этап в развитии музыкального мышления.

Таким образом, оказывается, что по разным мотивам целесообразно начинать изучение курса полифонии со «строгого стиля», как на композиторском, так и на историко-теоретическом факультетах.

Как известно, курсу полифонии «строгого стиля» уделялось значительное место в учебных планах консерватории дореволюционного времени и сейчас еще уделяется соответствующее место в планах западноевропейских консерваторий. Однако, предлагая включить курс полифонии «строгого письма» в число дисциплин, изучаемых советским студентом-композитором и музыковедом, я отнюдь не рекомендую придерживаться методов прохождения этого курса, практиковавшихся в старых консерваториях, находя эти методы искусственными, схоластичными и ни в какой степени не достигающими цели. Возражая против старых методов, я, главным образом, имею в виду так наз. метод Фукса, изложенный в его книге «Gradus ad Parnassum» примерно 200 лет тому назад.

Сейчас нет надобности вступать в полемику с Фуксом. Полемика эта имеет уже свое прошлое. В частности, Курт в своем «Линеарном контрапункте» с достаточной убедительностью доказывает устарелость метода Фукса, основанного на так наз. контрапунктических разрядах. С нашей точки зрения отрицательным в методе Фукса является не факт обращения его к закономерностям «строгого письма», а факт неверного их понимания.

Исходя в своем учении из контрапункта «ноты против ноты», рекомендуемого Царлино как начальный шаг при изучении полифонии, Фукс игнорирует закономерности мелодического движения, коим, как известно, Царлино уделяет весьма значительное место. Беря в основу своего метода контрапункт «первого разряда», Фукс прибавляет к нему еще четыре разряда. Именно в этих «разрядах» и обнаруживается механичность его системы.

Еще несколько слов о методе Фукса. Как известно, метод Фукса основан на приписывании мелодий к сапtus firmus'y, преимущественно идущему целыми нотами. Подобный cantus firmus создает ряд равномерно следующих друг за другом метрических опорных пунктов, приводящих полифоническую кантилену к аккордовому складу. (В практике мастеров «строгого стиля» эти опорные моменты выражены весьма слабо.

Метр как активное начало устанавливается, примерно, к концу XVII, к началу XVIII века). Кроме того, приписка мелодии к данному cantus firmus'y сводится к механической его мотивировке. И в конце концов получается, что приписываемая к cantus firmus'y мелодия приобретает характер не ведущего образования, а производного. Отсюда понятно, почему мелодии, приписываемые к cantus firmus'y получаются столь неуклюжими и сухими (см. мелодии, приписанные к cantus firmus'y в учебниках Фукса, Беллермана, Буслера и др.).

В противовес методу Фукса мы начинаем курс полифонии «строгого стиля» с изучения закономерностей мелодического движения, ни на минуту не упуская из вида, что в полифонии «строгого стиля» именно мелодия является важнейшим и ведущим фактором музыкального движения (о некоторых закономерностях мелодического движения см. книгу Jepessen'a «Der Palestrinastil und die Dissonanz»).

Изучение мелодических закономерностей протекает в классе в следующей последовательности: в первую очередь изучается интонация, затем – ритм и, наконец, – мелодия в целом.

Мелодическая интонация определяется мною как процесс развертывания во времени звуковысотных отношений на ладовой основе (ладовая основа является необходимым свойством всякой музыкальной интонации).

Методически чрезвычайно целесообразно остановить внимание учащегося на так наз. «церковных ладах», приводя примеры из литературы и ссылаясь на суждения Царлино. Все это позволяет установить зависимость эмоционального строя произведения от его ладовой основы.

Фиксирование внимания учащихся на «церковных ладах» полезно еще и потому, что лады эти, или им подобные, широко распространены в народной музыке и особенно в музыке народов СССР.

Упомянутые суждения Царлино о «церковных ладах» и его указания на связь лада с эмоциональным содержанием произведения целиком вытекают из творческой практики мастеров XVI века, особенно Палестрины. У Палестрины мы наблюдаем следующую последовательность в применении ладов: мессы, посвященные торжественному празднику, пишутся в мажорных ладах, в миксолидийском и ионийском; наиболее печальные (в частности траурные) пишутся в минорных, в дорийском, фригийском и эолийском ладах.

Любопытно, что и Царлино считает фригийский лад подходящим для самых печальных излияний, ионийский же и миксолидийский – для радостных и торжественных.

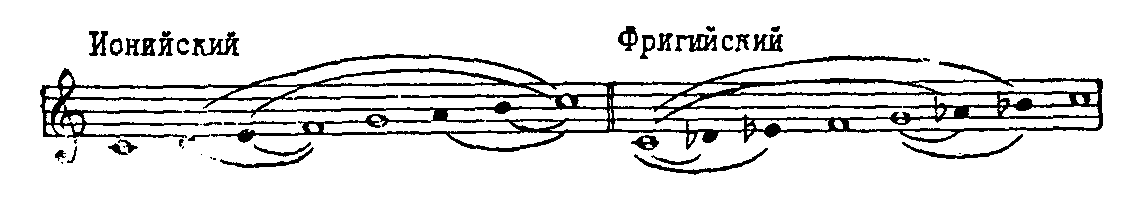

Если обратиться к анализу звукорядов этих ладов, то обнаруживается следующая весьма любопытная закономерность. Я не буду перечислять всех ладов, возьму только самые крайние, т. е. проникнутый радостными эмоциями – ионийский и лад печали – фригийский.

Сравнение этих ладов между собой показывает, что крайние тона обоих тетрахордов (до-фа, соль-до) одинаковы. Отсюда ясно, что эмоциональный строй этих столь различных между собой ладов определяется не крайними точками тетрахордов. Обратимся к сравнению промежуточных тонов тетрахордов каждого из ладов. Оказывается, что в ионийском ладу оба средних тона обоих тетрахордов приближены к верхнему крайнему, образуя с ним малые интервалы, и отдалены от нижних крайних, соответственно образуя большие интервалы.

Во фригийском ладу наблюдается совершенно обратная картина. Средние тона тетрахордов образуют малые интервалы по отношению к нижним и большие по отношению к верхним; они отдалены от верхних и приближены к нижним. Таким образом, фригийский лад является как бы опрокинутым ионийским.

Возникает вопрос, чем же обусловлена зависимость между ладовыми закономерностями и их эмоциональной настроенностью? Почему ионийский лад является носителем эмоций радостных, а фригийский – печальных? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, приходится обратиться ко всей интонационной практике музыки «строгого стиля».

Оказывается, что в интонационной практике «строгого стиля» крайние регистры – верхний и нижний – имеют различное и притом противоположное значение. Верхний регистр – это регистр радостный, регистр света, неба и рая (местонахождение которого предполагалось на небе); противоположный ему нижний регистр – это регистр мрака, земных человеческих страданий. Особенно наглядно противопоставление этих регистров, как противоположных по своей значимости, наблюдается в музыке Палестрины: всякое упоминание неба в тексте произведения вызывает движение мелодий к верхнему регистру, т. е. восхождение, и, наоборот, упоминание земли и земных горестей – нисхождение.

Таким образом, в музыке «строгого стиля» эти два противоположных эмоциональных полюса чрезвычайно ясно очерчены. И, в сущности говоря, вся полифоническая музыка есть не что иное, как противопоставление полярно направленных мелодических движений. Многочисленные подтверждения эмоциональной полярности верхнего и нижнего регистров можно найти в музыкальной литературе.

Возвратимся в ионийскому и фригийскому ладам.

Приближенность средних тонов тетрахордов ионийского лада к верхним обуславливает их устремленность, «тяготение» кверху, т. е. к регистру света. Отсюда и радостный строй лада в целом. Во фригийском ладу, наоборот, средние тона тетрахордов устремлены вниз, отсюда печальный строй лада в целом.

О том, что мастера XVI в. весьма тонко ощущали противоположность «тяготений» средних тонов тетрахордов, в зависимости от их отношения к крайним, можно судить по многим замечаниям Царлино, который, например, указывает, что интервал большой сексты до — ля в ионийском ладу требует после себя движения верхнего голоса вверх (в октаву).

Я сейчас умышленно отвлекаюсь от моментов ритма. Само собой разумеется, что ритм вносит свой корректив в эмоциональный тонус произведения.

В чем же материальная основа трактовки верхнего регистра как регистра света и, наоборот, нижнего регистра как регистра мрака? Не является ли подобная трактовка чем-то искусственным и отвлеченно-условным?

Ответ на этот вопрос нужно искать в выразительности регистров человеческой речи. Повидимому, мастера «строгого письма» (и более ранние) уловили жизнеутверждающий характер верхнего регистра человеческого голоса и расслабленный характер нижнего, что и положили в основу системы своей музыкальной речи. Прекрасной иллюстрацией чуткого отношения Палестрины к интонациям человеческого голоса являются мелодии на текст «Passus et sepultus est», обычно протекающие в нижнем регистре, нисходящие и синкопированные, как бы воспроизводящие иссякание сил умирающего человека.

Наряду с жизнеутверждающим и расслабленным крайними регистрами, средний регистр приобретает характер спокойного и даже бесстрастного; он обязательно появляется в связи с текстом о «непорочном зачатии» (конечно, при спокойном ритме).

Вот небольшой экскурс в область семантики ладовых интонаций на основе анализа творческой практики в эпоху Возрождения. На подобной основе перед учащимся раскрываются все закономерности интонирования в музыке «строгого стиля».

Я не буду останавливаться на детальном анализе интонационных шагов, скажу только, что величина их

находится в тесной связи с волевой напряженностью вкладываемой в него мысли. В качестве примера укажу на праздничную мессу Палестрины под названием «Ascendo ad patrem». В этой мессе уже в головном мотиве, т. е. в основном тематическом образовании, имеется октавный скачок вверх, в дальнейшем многократно повторяемый.

После анализа отдельных элементов интонации учащемуся указывается на характерность для музыки «строгого стиля» не только противоположения в одновременности моментов более радостных моментам более печальным (восхождения нисхождению), но и взаимного уравновешивания этих моментов. Подобное взаимное уравновешивание эмоционально противоположных моментов наблюдается и в процессе развертывания мелодии, в которой за восхождением более или менее длительным следует нисхождение и, наоборот, за скачками – их «заполнение». Уравновешенность, наблюдаемая в движении отдельной мелодии, и взаимная уравновешиваемость различных мелодий придают характер сдержанности кантилене в целом. Я прошу не понять моего определения уравновешения как определения механистического: еще раз подчеркиваю, что речь идет об уравновешивании противоположных эмоциональных устремлений.

После того как учащиеся освоят эти и другие принципы интонирования, им можно поручать сочинение мелодий на основе тех или иных ладов, на первых порах — тонами равной длительности.

Любопытно, что уже в своих первоначальных работах на интонирование студенты проявляют индивидуальные черты, в частности, студенты-националы. У меня на курсе есть студент чуваш. Уже при самых первых шагах в условиях «строгого стиля» у него появляется какой-то своеобразный колорит, излюбленные интонационные обороты, близкие по характеру к оборотам чувашского народного мелоса.

После изучения интонации мы переходим к ритму. Подобно тому, как интонация является процессом развертывания высотных отношений на ладовой основе, ритм есть процесс развертывания временных отношений на метрической основе. Я не буду долго останавливаться на этом определении,— по всей вероятности, к нему придется вернуться в связи с докладом проф. Буцкого «О проблемах музыкальной формы», в котором вопросам ритма-метра уделяется весьма значительное место.

В разделе ритма учащиеся, прежде всего, знакомятся с основными метрами в связи с их эмоционально-динамической выразительностью. Учащийся узнает, в каких случаях и в связи с каким текстом появляются те или иные метрические особенности. Далее изучаются мотивные построения во всех их разновидностях, а также способы сцепления мотивов в мелодической линии.

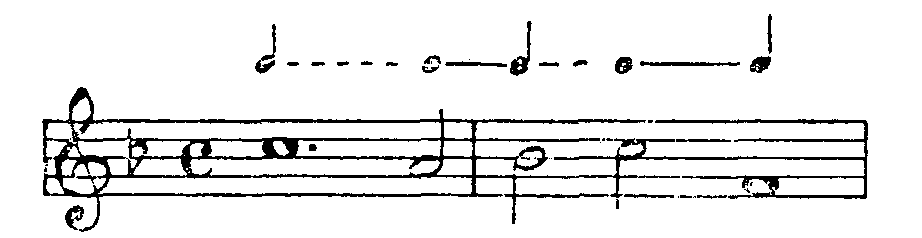

Укажу на наиболее часто встречающуюся форму сочетания мотивов. Условимся предударные моменты мотива обозначать точкой, устойчивые (ударные) моменты — точкой с вертикальной линией, слабые окончания обозначим опять точкой, отношение между предударным и устойчивым моментами –сплошной горизонтальной линией и, наконец, отношение между устойчивым моментом и слабым окончанием — пунктирной линией.

Попробуем проанализировать следующий пример:

Очевидно, что мотивы, связываясь между собой, образуют цепочку, в которой слабое окончание каждого предыдущего мотива является предударным моментом следующего. Это самая обычная форма сочетания мотивов. Тот или иной характер мотива зависит от соотношения длительностей, его образующих, а также от степени устойчивости (ударности) его центрального момента. Степень устойчивостиi центрального момента находится в прямой зависимости от такта, с которым этот момент совпадает. Само собой разумеется, что в конечном итоге содержание мотива определяется в единстве ритма с интонацией.

В разделе интонации мы отмечали уже характерную закономерность, обнаруживающуюся в постоянном взаимном уравновешивании противоположных устремлений. Та же закономерность наблюдается и в ритме музыки «строгого стиля», где оживленное движение мелодии сменяется более спокойным, или где оживленному движению в одном голосе противополагается более спокойное в другом.

Еще несколько слов об оживленных ритмах или так наз. юбиляциях.

Появление в кантилене юбиляций у мастеров «строгого письма» обычно обусловлено литературным текстом произведения. Так, например, и в мессах, и в мадригалах какое-либо значительное слово литературного текста, слово, требующее подчеркивания, вызывает появление в кантилене юбиляций. Моменты ликования также обычно сопровождаются юбиляциями. Любопытно, что юбиляция никогда не появляется сама по себе, а обычно — как результат какого-то предшествовавшего более протяжного движения, подготавливающего юбиляцию.

После того как учащийся освоил все эти закономерности и интонации и ритма, он уже может непосредственно приступить к сочинению мелодии в каждом из предлагаемых ему ладов. Обычно этой работе мы уделяем довольно длительный срок: месяц, а иногда и более посвящается мелодике. После того как учащийся уже освоился с сочинением мелодии, после того как он начинает «мыслить мелодически», мы приступаем к двухголосию, т. е. идем обратным путем, чем идет Фукс.

Пользуюсь случаем, чтобы еще раз подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, гораздо целесообразнее идти в процессе обучения от мелодики к полифонии, а не наоборот, поскольку в полифонии «строгого стиля» носителем индивидуализированного начала является мелодия. Самое главное, с нашей точки зрения, научить учащегося исходить в своем замысле из мелодии.

Сейчас я перехожу к изложению наиболее ответственных и, так сказать, наиболее оригинальных положений курса. Перед нами становится вопрос, как подвести учащегося, освоившегося с мелодикой «строгого стиля», к сочинению двухголосной кантилены, минуя рекомендуемые Фуксом контрапунктические «разряды»? Как подвести учащегося к сочинению двухголосия с тем, чтоб он не утерял ощущение мелодии как ведущего начала? Ведь сочинить кантилену, состоящую из двух сопряженных между собой мелодий, несравненно труднее, чем сочинить обе мелодии порознь, поскольку выступающие в единстве мелодии двухголосной кантилены вместе с тем взаимно ограничивают друг друга.

Взамен логичной, но догматической последовательности разрядов Фукса необходимо предложить учащемуся не менее логичную, но живую последовательность прохождения курса.

Предлагаю вниманию собрания следующий метод, применявшийся мною в течение последних лет в Ленинградской консерватории.

I. На примерах из литературы учащийся знакомится с основными формами сопряжения мелодий в двухголосии, т. е. с согласным их движением, с движением разноустремленным, с движением взаимно уравновешивающим, а также с формами подготовки одним голосом вступления другого и т. д.

Далее учащийся сочиняет ряд двухголосных кантилен антифонного склада, в которых голоса звучат поочередно, а, следовательно, и паузируют поочередно». В этих упражнениях учащийся применяет известные уже ему приемы взаимного втягивания голосов в движение.

В основу подобной кантилены берется единая тема. Тематического единства кантилены достигнуть. не так трудно,— достаточно показать в самом ее начале более или менее характерный мотив и затем повторить его в другом голосе.

В этих упражнениях, возможно, достигнуть весьма пластичного сопряжения голосов и регистров, в которых эти голоса развертываются, без их одновременного звучания.

Особенно важно освоение учащимся приемов вовлечения голосов в движение, поскольку эти приемы широко применяются и в инструментальной музыке последующих времен.