- •4.Радиус ядра

- •1) Изучение рассеяния быстрых нейтронов на ядрах

- •2)Измерение рассеяния быстрых электронов на ядрах

- •3)Сравнение результатов

- •3.Энергия связи ядра и удельная энергия связи

- •5.Спин ядра

- •6.Магнитный момент ядра и его экспериментальное определение

- •7.Квадрупольный момент и форма ядра

- •10. Классификация моделей ядра

- •11. Коллективная модель ядра

- •12. Модель Ферми-газа

- •16. Свойства ядерных сил

- •23. Мезонная теория ядерных сил

- •22. Изотопическая инвариантность ядерных сил

- •9. Изотопический спин ядра

- •13. Оболочечная модель

- •8. Статистика и четность

- •27. Последовательные и параллельные распады. Вековое уравнение

- •28. Альфа-распад

- •29. Виды β-распада и энергетические условия

- •31. Нейтрино и антинейтрино. Экспериментальное доказательство существования нейтрино

- •37. Эффект Мессбауэра

- •26. Радиоактивные ряды

- •39. Классификация и механизмы ядерных реакций

- •40. Резонансные реакции через составное ядро

- •41. Нерезонансные реакции через составное ядро

- •42. Прямые ядерные реакции

- •47. Ядерные реакторы. Принципы работы

- •46. Цепные ядерные реакции

- •50. Управляемый термоядерный синтез

- •52. Нуклеосинтез во Вселенной

40. Резонансные реакции через составное ядро

Рассмотрим сечение образования составного ядра в районе изолированных уровней, т. е. когда ширины уровней Г меньше расстояний между ними. Изолированные уровни составного ядра отчетливо проявляются при взаимодействии медленных нейтронов с ядрами (рис. 9.6). На этом рисунке показано полное сечение реакции n+232Th для нейтронов с энергиями 120-210 эВ. То, что наблюдаемые резонансы - уровни составного ядра, следует из их ширины.

Ш ирины

показанных на рис. 9.6 уровней (резонансов)

после внесения поправок на аппаратную

форму линии и доплеровское уширение

оказываются

ирины

показанных на рис. 9.6 уровней (резонансов)

после внесения поправок на аппаратную

форму линии и доплеровское уширение

оказываются

1

эВ. Это означает, что время жизни уровней

τ=

ħ/Г≥10-15

с,что

на 4 порядка превышает время пролета

нейтрона с энергиями сотни эВ через

ядро тория (это время≈ 10-19

с).

1

эВ. Это означает, что время жизни уровней

τ=

ħ/Г≥10-15

с,что

на 4 порядка превышает время пролета

нейтрона с энергиями сотни эВ через

ядро тория (это время≈ 10-19

с).

Среднее

расстояние между уровнями быстро

уменьшается с ростом массового числа

А и энергии возбуждения ядра. Все это

приводит к тому, что с увеличением

энергии нейтронов уровни начинают

перекрываться. Для тяжелых ядер это

происходит для нейтронов с энергией Еn

несколько кэВ. Энергия возбуждения

составного ядра Е* при этом близка к

энергии отделения нейтрона от этого

ядра Вn,

равной нескольким МэВ (Е* ≈Вn

+ Еnи

для медленных нейтронов Еn Вn).

Форма резонанса в ядерной физике та же,

что и в физике частиц - брейт-вигнеровская.

Формула Брейта - Вигнера без учета спинов

частицы и ядра и их относительного

орбитального момента имеет вид:

Вn).

Форма резонанса в ядерной физике та же,

что и в физике частиц - брейт-вигнеровская.

Формула Брейта - Вигнера без учета спинов

частицы и ядра и их относительного

орбитального момента имеет вид:

(9.20)

(9.20)

где

= 𝜆a/(2

= 𝜆a/(2 )

- приведенная дебройлевская длина волны

падающей частицы, а Еr-

энергия резонанса.

)

- приведенная дебройлевская длина волны

падающей частицы, а Еr-

энергия резонанса.

Для сечения реакции рассеяния нейтронов в районе изолированного уровня формула (9.20) дает

(9.21)

(9.21)

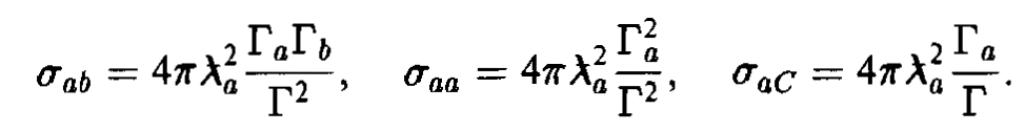

В этих формулах Г/ħ- полная вероятность распада уровня составного ядра в единицу времени; Гa/ħ, Гb/ħ, Гn/ħ - вероятности распада уровня составного ядра в единицу времени с вылетом частиц а, b и нейтрона. Сумма всех парциальных ширин Га, Гb, Гn… дает полную ширину уровня: Г = Га + Гb + Гn + ... .

При уходе от энергии резонанса Еr на ΔЕ=Г/2 в любую сторону сечение уменьшается в два раза. Таким образом, как и должно быть, Г - ширина уровня на половине высоты.

Из формулы Брейта—Вигнера, пользуясь соотношениями

[ Cечение реакции через составное ядро σab можно записать в видеσab = σacWb,

где

= σаС

- сечение образования составного ядра

частицей a,aWb-

вероятность его распада по каналу b

(с вылетом частицы b).

= σаС

- сечение образования составного ядра

частицей a,aWb-

вероятность его распада по каналу b

(с вылетом частицы b).

Очевидно,

=

1, где суммирование проводится по всем

возможным конечным частицам.

=

1, где суммирование проводится по всем

возможным конечным частицам.

С

учетом того, что Wb

= Гb/Г,

выражение, которое находится выше,можно

записать в виде ]

]

можно получить сечение образования составного ядра σаC в области изолированного уровня:

![]()

откуда

![]()

При Е*=Еr сечения достигают максимумов. Эти максимальные значения следующие:

Отсюда

видно, что величина сечения резонансной

реакции, вызываемой частицей а, не может

превышать величины

.

.

41. Нерезонансные реакции через составное ядро

При больших энергиях возбуждения составного ядра (Е > 10 МэВ) его уровни перекрываются, и говорить об отдельных резонансах уже нельзя (см. в качестве примера рис. 9.7). Однако концепцию составного ядра можно сохранить и здесь. В результате усреднения по большому числу перекрывающихся резонансов сечение образования составного ядра в этой области приобретает достаточно плавную энергетическую зависимость (на рис. 9.7 для энергий нейтронов больше 5 МэВ). Получим эту зависимость, опираясь на простейшие предположения.

Предположим, что сечение не зависит от квантовых чисел налетающей частицы и ядра и что уровни составного ядра образуют непрерывный спектр. Пусть падающая частица является нейтральной и не нужно учитывать кулоновское взаимодействие, например, в случае образования составного ядра в реакциях с нейтроном. Вероятность образования составного ядра нейтроном определяется произведением вероятностей трех последовательных процессов:

1) попадания нейтрона в область пространства, где находится ядро (эффективное сечение этого процесса обозначим σ0);

2) проникновения нейтрона внутрь ядра (вероятность этого процесса Р);

3) захвата ядром нейтрона (вероятность ξ).

С ечение

процесса, состоящего в том, что частица

попадает в область ядра с радиусом R,

это не что иное, как его геометрическое

сечение. Поэтому

ечение

процесса, состоящего в том, что частица

попадает в область ядра с радиусом R,

это не что иное, как его геометрическое

сечение. Поэтому

σ0=σгеом= (9.25)

(9.25)

где

-

приведенная длина волны де Бройля

нейтрона.

-

приведенная длина волны де Бройля

нейтрона.

У прощенная

зависимость потенциала, в котором

движется нейтрон, от расстояния до

центра ядра приведена на рис. 9.8. При r=R

на границеядра происходит скачок

потенциала, связанный с тем, что в области

r<

R действуют ядерные силы, имеющие характер

притяжения. При прохождении плоской

волны на границе потенциала возникает

отраженная волна. Квантово-механический

расчет проницаемости Р через скачок

потенциала для частиц с массой m,

кинетической энергией Е и орбитальным

моментом ℓ=0 приводит к следующему

результату:

прощенная

зависимость потенциала, в котором

движется нейтрон, от расстояния до

центра ядра приведена на рис. 9.8. При r=R

на границеядра происходит скачок

потенциала, связанный с тем, что в области

r<

R действуют ядерные силы, имеющие характер

притяжения. При прохождении плоской

волны на границе потенциала возникает

отраженная волна. Квантово-механический

расчет проницаемости Р через скачок

потенциала для частиц с массой m,

кинетической энергией Е и орбитальным

моментом ℓ=0 приводит к следующему

результату:

где

В результате отражения на границе ядра нейтронной волны происходит потенциальное упругое рассеяние.

В модели составного ядра считается, что частица, попав в ядро, с вероятностью ξ= 1 остается в нем.

Таким образом, сечение образования составного ядра нейтроном определяется выражением

![]()

При высоких энергиях <<R и k ≈k0. Поэтому и получаем для сечения образования составного ядра нейтроном

σnc≈πR2

Э то

выражение применимо не только к нейтронам,

но и другим высокоэнергичным, в том

числе и заряженным, частицам (роль

кулоновского барьера при достаточно

больших энергиях становится несущественной).

Таким образом, в рассматриваемой модели

ядро при высоких энергияхполностью

поглощает упавшие на него частицы и

сечение их взаимодействия с ядром

становится равным его геометрическому

сечению. Такая

модель называется моделью черного ядра.

то

выражение применимо не только к нейтронам,

но и другим высокоэнергичным, в том

числе и заряженным, частицам (роль

кулоновского барьера при достаточно

больших энергиях становится несущественной).

Таким образом, в рассматриваемой модели

ядро при высоких энергияхполностью

поглощает упавшие на него частицы и

сечение их взаимодействия с ядром

становится равным его геометрическому

сечению. Такая

модель называется моделью черного ядра.

Рассмотрим теперь область энергий составного ядра ниже первого резонанса (Е*< Е1). В этой области энергий (рис. 9.10) сечение образования составного ядра нейтроном σnC не имеет особенностей и можно воспользоваться формулой (9.27). Рассматриваемая область - это область близких к нулю кинетических энергий нейтронов. Поэтому, полагая >>R и k0>>k, получаем, что сечение образования составного ядра нейтроном при самых низких энергиях обратно пропорционально его скорости vn:

![]()

![]()

Здесь использовано то, что

При больших энергиях возбуждения составного ядра, когда происходит перекрытие большого числа его уровней, невозможно описывать ядерную реакцию, учитывая влияние каждого уровня на процесс возбуждения и распада составного ядра. Концепцию составного ядра в этом случае дополняют статистическими соображениями. В результате получается статистическая теория ядерных реакций, или модель испарения.

Согласно модели испарения реакция протекает следующим образом. Попавшая в ядро частица быстро теряет энергию, передавая ее всем нуклонам ядра. Возникает термодинамически равновесное состояние ядра, т. е. ядро приобретает некоторую температуру (температура не возбужденного ядра равна нулю). Далее в течение некоторого времени (это и есть время жизни составного ядра) каждый нуклон имеет энергию, недостаточную для вылета, хотя ядро в целом сильно возбуждено. Наконец, в результате достаточно сильной флуктуации один из нуклонов приобретает необходимую для вылета энергию и испаряется из ядра. При этом распределение испущенных нуклонов по энергии имеет вид, сходный с максвелловским.