- •4.Радиус ядра

- •1) Изучение рассеяния быстрых нейтронов на ядрах

- •2)Измерение рассеяния быстрых электронов на ядрах

- •3)Сравнение результатов

- •3.Энергия связи ядра и удельная энергия связи

- •5.Спин ядра

- •6.Магнитный момент ядра и его экспериментальное определение

- •7.Квадрупольный момент и форма ядра

- •10. Классификация моделей ядра

- •11. Коллективная модель ядра

- •12. Модель Ферми-газа

- •16. Свойства ядерных сил

- •23. Мезонная теория ядерных сил

- •22. Изотопическая инвариантность ядерных сил

- •9. Изотопический спин ядра

- •13. Оболочечная модель

- •8. Статистика и четность

- •27. Последовательные и параллельные распады. Вековое уравнение

- •28. Альфа-распад

- •29. Виды β-распада и энергетические условия

- •31. Нейтрино и антинейтрино. Экспериментальное доказательство существования нейтрино

- •37. Эффект Мессбауэра

- •26. Радиоактивные ряды

- •39. Классификация и механизмы ядерных реакций

- •40. Резонансные реакции через составное ядро

- •41. Нерезонансные реакции через составное ядро

- •42. Прямые ядерные реакции

- •47. Ядерные реакторы. Принципы работы

- •46. Цепные ядерные реакции

- •50. Управляемый термоядерный синтез

- •52. Нуклеосинтез во Вселенной

31. Нейтрино и антинейтрино. Экспериментальное доказательство существования нейтрино

Специфические свойства нейтрино (zv=0; wv=0; μv=0) делают чрезвычайно трудным опыт по обнаружению этой частицы. Оценка сечения взаимодействия нейтрино с ядром приводит к значению около 10-44 см2, что соответствует среднему пробегу в конденсированной среде (n=1022 см-3)l= 1/(nσ)=1022 см=1017 км, а в ядерном веществе (n=1038 см-3)l= 1 /(nσ)=106 см =10 км(в 1018 раз больше поперечника ядра).

Очевидно, что столь малый эффект от нейтрино можно обнаружить только при наличии мощных потоков этих частиц.

Прямое доказательство существования нейтрино было получено только в 1956 г. Коуэном и Рейнесом, которые зарегистрировали эффект от взаимодействия свободного нейтрино с веществом. Для начала необходимо сделать несколько вступительных пояснений.

Ко времени постановки первого опыта (1953 г.) в физике был четко сформулирован принцип зарядового сопряжения, согласно которому каждая элементарная частица (в том числе нейтральная) имеет античастицу, масса, спин и время жизни которой тождественны, а все заряды (электрический, барионный и др.) противоположны соответствующим зарядам частицы.

Первоначально считали также, что из принципа зарядового сопряжения следует симметрия частиц и античастиц относительно каждого вида взаимодействия, в которых они участвуют (сильное, электромагнитное, слабое). Позднее (1956 г.) выяснилось (см. § 18, п. 8), что это справедливо только по отношению к сильному и электромагнитному взаимодействиям. Что касается слабого взаимодействия, то относительно него инвариантными являются не C-сопряженные, a CPT-сопряженные процессы, где С, Р и Т - соответственно операции зарядового сопряжения, пространственной инверсии и обращения времени.

Кроме того, у частицы и античастицы есть еще один заряд (не электрический), который также различен по знаку для электрона и позитрона. Действительно, β-распад не может происходить по схеме

(A, Z) → (A, Z+(-) l) + e—(+), (18.19)

хотя она и удовлетворяет закону сохранения электрического заряда. Это означает, что процесс (18.19) запрещен законом сохранения некоторого другого заряда, которым наряду с электрическим обладает электрон (позитрон) и который не сбалансирован в схеме (18.19), потому что нуклоны и, следовательно, состоящие из них ядра (A, Z) и (A, Z± 1) этого заряда не имеют.

Добавление в правую часть схемы (18.19) нейтрино делает β-распад возможным:

(A, Z)→(A, Z± l) + e—(+) +v. (18.20)

Следовательно, в схеме (18.20) новый заряд электрона (позитрона) оказывается скомпенсированным аналогичным зарядом нейтрино.

Назовем этот новый заряд лептонным электронным зарядом и обозначим буквой Lе. Поскольку заряд античастицы должен быть противоположен заряду частицы, условимся, что Le(e-)=+1, aLe(e+ )= -1. Тогда закон сохранения лептонного заряда, который выполняется в схеме (18.20), требует, чтобы нейтрино, испускающееся вместе с позитроном, имело Le (v) = +1, а нейтрино, испускающееся вместе с электроном, имело Le(v)= -1. Назовем первую частицу электронным нейтрино ve, а вторую - электронным антинейтрино ve.

Итак, в соответствии с законом сохранения лептонного заряда схемы β±-распада и е-захвата записываются теперь так:

(A, Z)→(A, Z+l) + e-- +ve; (18.21)

(A, Z)→(A, Z-l)+e++ve; (18.22)

(A, Z)+e--→(A, Z-l) + ve. (18.23)

Процесс (18.21) сводится к преобразованию одного ядерного нейтрона в протон по схеме

n→р + е-- + ve, (18.24)

а процесс (18.22) - к преобразованию одного ядерного протона в нейтрон:

р→n+е+ + ve. (18.25)

В этих схемах нейтрино ve и антинейтрино ve - разные частицы, так как они имеют различные по знаку лептонные заряды.

Процессы (18.24) и (18.25) можно переписать в форме

ve+n→p + e--; (18.26)

ve+ p→n + e+ (18.27)

(так называемый обратный β-распад).

Вернемся теперь к опыту Рейнеса и Коуэна. Идея этого опыта заключается в экспериментальном обнаружении процессов (18.26) или (18.27) под действием свободных нейтрино, т. е. в условиях, когда источник нейтрино находится вдали от мишени. Эффективное сечение этих процессов при энергии порядка 1 МэВ должны быть, как показывают теоретические оценки, порядка 10-44 – 10-43 см2. Поэтому для проведения такого опыта необходимы очень интенсивные потоки нейтрино или антинейтрино.

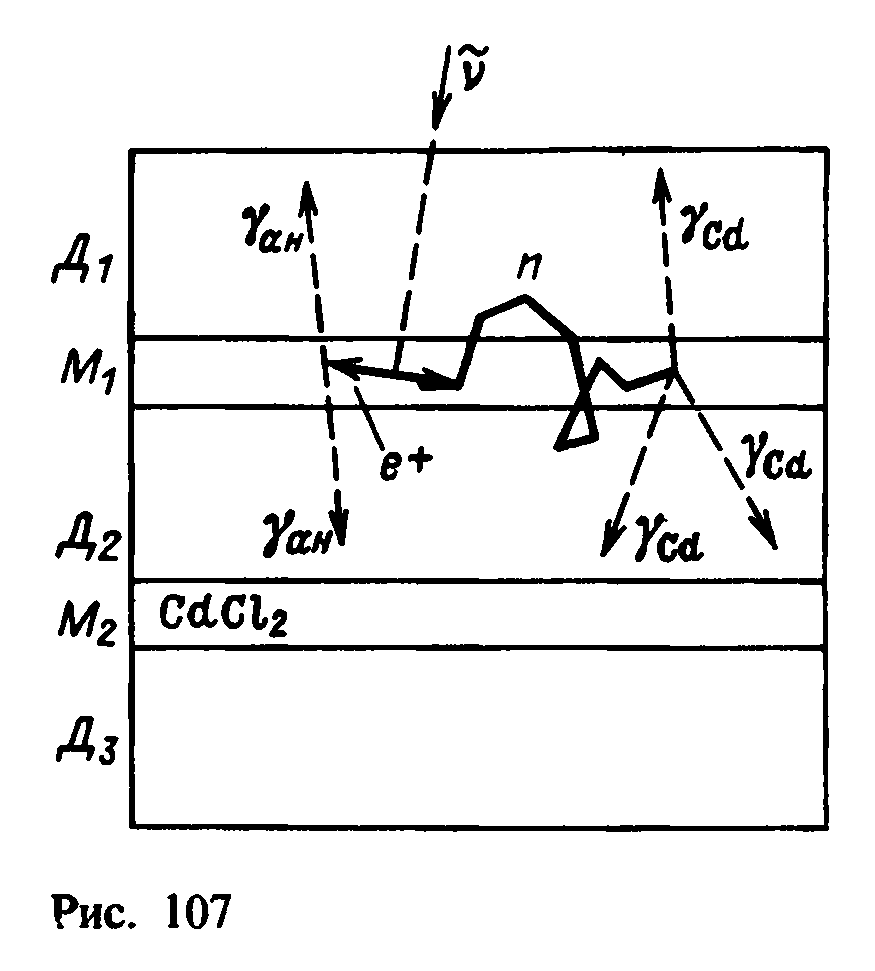

Н а

(рис.107) изображена схема установки

Коуэна и Рейнеса для регистрации

антинейтрино в реакции (18.27). Установка

состоит из трех больших (1,9 х 1,3x0,6 м)

баков-детекторов Д1 Д2 и Д3, разделенных

двумя баками-мишенями M1 и М2 толщиной

по 7 см. Баки-детекторы были заполнены

сцинтилляционной жидкостью, и

просматривались 110 фотоумножителями.

В качестве наполнителя баков-мишеней

использовалась вода, содержащая

растворимую соль кадмия. Для защиты от

нейтронов и γ-излучения вся установка

была помещена в свинцово-парафиновый

ящик и погружена глубоко под землю в

районе реактора.

а

(рис.107) изображена схема установки

Коуэна и Рейнеса для регистрации

антинейтрино в реакции (18.27). Установка

состоит из трех больших (1,9 х 1,3x0,6 м)

баков-детекторов Д1 Д2 и Д3, разделенных

двумя баками-мишенями M1 и М2 толщиной

по 7 см. Баки-детекторы были заполнены

сцинтилляционной жидкостью, и

просматривались 110 фотоумножителями.

В качестве наполнителя баков-мишеней

использовалась вода, содержащая

растворимую соль кадмия. Для защиты от

нейтронов и γ-излучения вся установка

была помещена в свинцово-парафиновый

ящик и погружена глубоко под землю в

районе реактора.

Взаимодействие антинейтрино ve, вылетевшего из активной зоны ядерного реактора, с одним из протонов ядер мишени по схеме (18.27) приводит к образованию нейтрона n и позитрона е+ .

В результате серии последовательных соударений с протонами нейтрон замедляется, диффундирует и через некоторое время захватывается ядром кадмия, испускающим несколько γ-квантов (с общей энергией до 10 МэВ), которые регистрируются детекторами Д1 и Д2, включенными в схему совпадений. Позитрон быстро тормозится и аннигилирует с электроном, давая дваγ-кванта с общей энергией около 1 МэВ, которые также регистрируются детекторами Д1 и Д2.

Каждый бак-мишень с двумя соседними баками-детекторами составлял независимую систему, сигналы с которой подавались на вход анализатора, где они сортировались по амплитуде и времени сдвига совпадений. Кроме того, сигналы фотографировались с помощью трехлучевого осциллографа, каждая из пластин которого была соединена с одним из детекторов. Таким образом, реакция (18.27) должна сопровождаться появлением в установке двух импульсов, сдвинутых на время замедления и диффузии нейтрона (от 1 до 25 мкс). При этом первый импульс должен иметь характеристики, соответствующие аннигиляционнымγ-квантам, а второй - γ-квантам от захвата нейтрона кадмием.

В результате длительной (около 1400 ч) работы установки было установлено, что детектор регистрирует за час в среднем 2,88 + 0,22 импульса, что соответствует сечению взаимодействия антинейтрино с протоном σ= 10-43 см2.

В опыте Коуэна и Рейнеса впервые экспериментально доказано наличие эффекта от взаимодействия с ядром-мишенью свободного антинейтрино, возникающего в процессе распада другого ядра-источника, находящегося на большом расстоянии от ядра-мишени. Поэтому этот опыт можно считать первым прямым экспериментальным подтверждением существования нейтрино.

Уточненное позднее значение сечения захвата антинейтрино протоном

σ=(1,1±0,26) 10-43 см2 согласуется с теорией.