- •4.Радиус ядра

- •1) Изучение рассеяния быстрых нейтронов на ядрах

- •2)Измерение рассеяния быстрых электронов на ядрах

- •3)Сравнение результатов

- •3.Энергия связи ядра и удельная энергия связи

- •5.Спин ядра

- •6.Магнитный момент ядра и его экспериментальное определение

- •7.Квадрупольный момент и форма ядра

- •10. Классификация моделей ядра

- •11. Коллективная модель ядра

- •12. Модель Ферми-газа

- •16. Свойства ядерных сил

- •23. Мезонная теория ядерных сил

- •22. Изотопическая инвариантность ядерных сил

- •9. Изотопический спин ядра

- •13. Оболочечная модель

- •8. Статистика и четность

- •27. Последовательные и параллельные распады. Вековое уравнение

- •28. Альфа-распад

- •29. Виды β-распада и энергетические условия

- •31. Нейтрино и антинейтрино. Экспериментальное доказательство существования нейтрино

- •37. Эффект Мессбауэра

- •26. Радиоактивные ряды

- •39. Классификация и механизмы ядерных реакций

- •40. Резонансные реакции через составное ядро

- •41. Нерезонансные реакции через составное ядро

- •42. Прямые ядерные реакции

- •47. Ядерные реакторы. Принципы работы

- •46. Цепные ядерные реакции

- •50. Управляемый термоядерный синтез

- •52. Нуклеосинтез во Вселенной

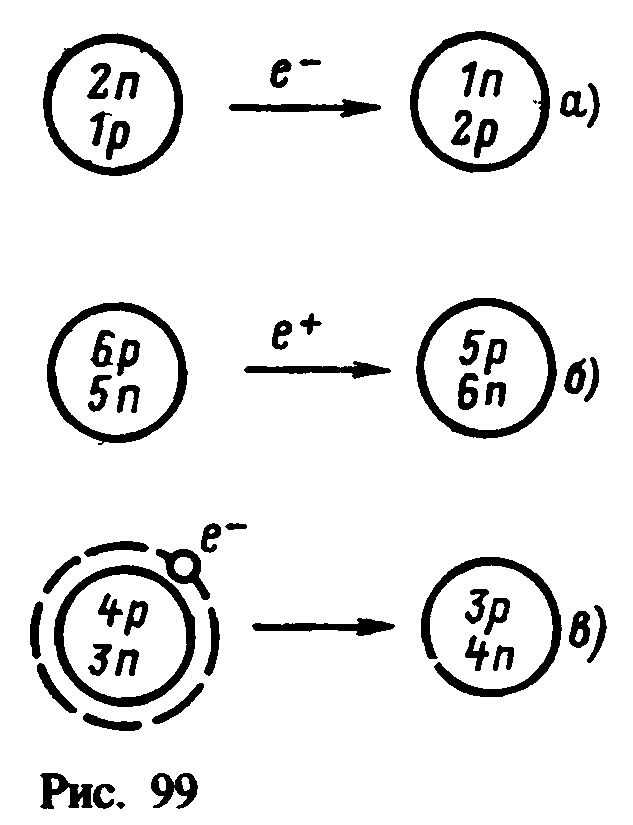

29. Виды β-распада и энергетические условия

β-распадом называется процесс самопроизвольного превращения нестабильного ядра в ядро-изобар с зарядом, отличным на ΔZ=±1, в результате испускания электрона (позитрона) или захвата электрона. Период полураспада радиоактивных ядер изменяется от 10-2с до 1016 дет. Энергий β-распада заключена в пределах от 2,64 кэВ (для 187Re) до 16,6 МэВ (для 127N).

Известны три вида β-распада: β-, β+ -распад и е-захват (К-захват).

β---распад:

Простейшим примером электронного β-распада является (если не считатьβ-распад нейтрона) β--распад трития:

Э тот

процесс схематически изображен на

(рис.99,а). В конечном итоге β--распад

трития сводится к превращениюодногонейтрона

в протон или, согласносовременным

кварковым представлениям, к превращению

одного d-кварка

в u-кварк.

тот

процесс схематически изображен на

(рис.99,а). В конечном итоге β--распад

трития сводится к превращениюодногонейтрона

в протон или, согласносовременным

кварковым представлениям, к превращению

одного d-кварка

в u-кварк.

Энергетическое условие возможности β--распада ядра с массовым числом А и зарядом Z записывается так:

М(А, Z)>M(A, Z+1)+me. (18.1)

Масса исходного (β--радиоактивного) ядра должна быть больше суммы конечного ядра и электрона. Это условие можно выразить через массы атомов, если к левой и правой частям неравенства (18.1) прибавить по Zme:

Maт(A, Z)>Maт(A, Z+1). (18.2)

Энергия, выделяющаяся при β--распаде,Eβ- =[Maт(A, Z) -Maт(A, Z+ 1)]с2. (18.3)

β+-распад:

Примером позитронного β-распада является распад ядра 116С, сопровождающийся испусканием положительного электрона (позитрона):

В этом случае β+-распад ядра сводится как бы к превращению одного протона в нейтрон (рис. 99,6) или одного из u-кварков в d-кварк. Разумеется, это превращение надо понимать условно, так как масса протона меньше массы нейтрона, вследствие чего позитронный распад свободного протона невозможен. Однако для протона, связанного в ядре,подобное превращение возможно, так как недостающая энергия восполняется ядром.

Энергетическое условие β+-распада записывается по аналогии с условием β‑-распада:М(А, Z+1)>М (A, Z)+me. (18.4)

Если, прибавив к обеим частям неравенства по (Z+1)me, перейти от масс ядер к массам атомов, то неравенство приобретет следующий вид:

Мат(А, Z+1)> Мат(А, Z)+2me. (18.5)

Энергия, выделяющаяся при β+-распаде,

Eβ+=[Maт(A, Z) - Maт(A, Z-1) – 2me]с2. (18.6)

K-захват:

Третий вид β-радиоактивности - электронный захват (е-захват) - заключается в захвате ядром электрона из электронной оболочки собственного атома. Природа е-захвата была раскрыта при изучении сопровождающего его рентгеновского излучения. Оказалось, что оно соответствует переходу электронов на освободившееся место в электронной оболочке образующегося после е-захвата атома (А, Z-1).е-захват имеет существенное значение для тяжелых ядер, у которых К-оболочка расположена близко к ядру. Наряду с захватом электрона изK-оболочки (K-захват) наблюдается также захват электрона из L-оболочки (L-захват), из М-оболочки (М-захват) и т. д. Кроме характеристического рентгеновского излучения е-захват сопровождается испусканием электронов Оже.

Своеобразный характер процесса е-захвата (не испускание, а захват электрона ядром) приводит к тому, что в случае е-захвата постоянная радиоактивного распада λ несколько зависит от внешних условий. Это связано с тем, что вероятность е-захвата пропорциональна плотности электронов в ядре (т. е. величине |Ψe|2 в центре ядра), которая зависит от химической связи.

Примером легкого K-радиоактивного ядра является ядро 74Be, захватывающее K-электрон и превращающееся в ядро 73Li:

Схема е-захвата 74Be изображена на рис. 99, в.

Энергетическое условие возможности K-захвата записывается следующим образом:

М(А, Z) < M(A, Z+l) + me, (18.7)

а после прибавления к левой и правой частям по Z масс электронов

Мат(А, Z)<Мат(А, Z+1). (18.8)

Энергия, выделяющаяся при K-захвате,

EK=[Maт(A, Z+1) - Maт(A, Z)]с2 (18.9)

Сопоставляя между собой неравенства (18.2), (18.5) и (18.8), можно прийти к следующим выводам:

1.Так как в случае Мат(А, Z)>Mат(A, Z+1) ядро (A, Z) является β---радиоактивным, а в случае Мат(А, Z) <Mат(A, Z+1) - К-радиоактивным, то, вообще говоря, не должно существовать двух соседних по заряду стабильных изобаров. Исключения возможны только тогда, когда соответствующие переходы запрещены из-за большого различия в моментах обоих ядер.

2. При выполнении неравенства (18.5) автоматически выполняется и неравенство (18.8), поэтому переходы между соответствующими ядрами возможны как посредством β+-распада, так и с помощью K-захвата. Примером может служить ядро 5225Mn, которое переходит в ядро 5224Gr в 35% случаев в результате β+-распада и в 65% случаев из-за K-захвата.

3.Для некоторых ядер (А, Z) может одновременно выполняться как условие (18.5) по отношению к изобару (A, Z-1), так и условие (18.2) по отношению к изобару (A, Z+1). В этом случае ядро (А, Z) будет одновременно испытывать все три вида β-превращений. Примером является ядро 6429Сu, которое в 40% случаев испускает электрон, в 40% случаев испытывает электронный захват и в 20% случаев испускает позитрон.