- •Оглавление

- •Сети эвм: понятие, становление, преимущества сетевой обработки данных.

- •Распределение адресного пространства для архивной среды хранения информации.

- •Арифметико-логические устройства и блок ускоренного умножения. Схемы наращивания алу при последовательном и параллельном переносах.

- •Основные характеристики вычислительных сетей.

- •Распределения адресного пространства для физической оперативной памяти с переменными страницами.

- •Архитектура и схемотехника бис/сбис с программируемыми структурами (cpld, fpga, смешанные структуры).

- •Классификация вычислительных сетей. Отличия классических lan и gan, тенденция их сближения.

- •1. По территориальной рассредоточенности

- •2. Масштаб предприятия или подразделения, кому принадлежит сеть

- •Организация и принцип работы кэш-памяти. Способы организации кэш-памяти. Обновление информации.

- •Типовые структуры вычислительных сетей.

- •Задача размещения для виртуального адресного пространства.

- •Методы защиты оперативной памяти

- •Методы коммутации в вычислительных сетях. Способы мультиплексирования каналов связи.

- •2. Коммутация сообщений

- •3. Коммутация пакетов

- •Основные задачи управления виртуальной оперативной памятью и их характеристики.

- •Особенности работы с памятью мп I 386. Механизм дескрипторов. Назначение.

- •Задачи системотехнического проектирования сетей эвм

- •Сегментно-страничная схема функционирования виртуальной оперативной памяти

- •Микропроцессоры: общая структура, назначение основных блоков, принцип работы, применение

- •Анализ задержек передачи сообщений в сетях передачи данных

- •Сегментная схема функционирования виртуальной оперативной памяти

- •Способы организации вычислительных систем. Классификация вычислительных систем

- •Задача оптимального выбора пропускных способностей каналов связи (прямая и обратная постановки).

- •Страничная по требованию схема функционирования виртуальной оперативной памяти.

- •Способы организации памяти вычислительных систем.

- •Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. Функции уровней

- •Страничная схема функционирования виртуальной оперативной памяти

- •Система прерываний программ. Функции и назначение.

- •Прохождение данных через уровни модели osi. Функции уровней

- •Сегментно-страничная структуризация памяти

- •Поддержка мультизадачности в мп i386. Сегмент состояния задачи

- •Протоколы и функции канального уровня.

- •Сегментная структуризация памяти.

- •Классификация триггерных схем, примеры, параметры. Основные структуры запоминающих устройств (2d, 3d), структурные методы повышения быстродействия запоминающих устройств.

- •Протоколы повторной передачи. Анализ производительности.

- •Страничная структуризация памяти с переменными страницами

- •Регистры – общие принципы построения, сдвиг информации, способы записи и считывания, параметры.

- •Сдвигающие регистры

- •Универсальные регистры

- •Протоколы и функции сетевого уровня. Таблицы маршрутизации.

- •Страничная структуризация памяти с фиксированными страницами

- •Принципы построения счетчиков, суммирующие и вычитающие счетчики, логическая структура, параметры

- •Классификация алгоритмов маршрутизации

- •По способу выбора наилучшего маршрута.

- •По способу построения таблиц маршрутизации

- •По месту выбора маршрутов (маршрутного решения)

- •По виду информации которой обмениваются маршрутизаторы

- •Многоочередная дисциплина обслуживания процессов с различными приоритетами в ос

- •Устройства кодирования и декодирования цифровой информации, примеры практической реализации схем и их функционирование

- •5. Кодирование текстовой информации

- •Задача оптимальной статической маршрутизации

- •Многоочередная дисциплина обслуживания процессов с равными приоритетами в ос.

- •Логическая основа построения сумматоров, способы организации переноса, пример практической реализации

- •Стек тср/ip. Протоколы прикладного уровня.

- •Дисциплины распределения ресурсов в ос: fifo, lifo и круговой циклический алгоритм, их достоинства и недостатки.

- •Классификация системы логических элементов, типовые схемы, параметры и характеристики

- •Вопрос 2.

- •Системы адресации в стеке тср/ip.

- •Концепция "виртуализации" в ос

- •1.Паравиртуализация

- •2.Трансляция двоичного кода

- •3.Виртуализация процессора

- •4.Виртуализацимя памяти

- •5.Виртализация ввода/вывода

- •1 Подход:

- •2 Подход:

- •Принципы построения счетчиков, суммирующие и вычитающие счетчики, логическая структура, параметры

- •Простейший суммирующий асинхронный счётчик

- •Простейший вычитающий асинхронный счётчик

- •Протокол ip. Протокол ip – internetprotocol

- •Структура информации заголовка ip

- •Понятие "ресурс" в ос. Классификация ресурсов.

- •Классификация триггерных схем, примеры, параметры. Основные структуры запоминающих устройств (2d, 3d), структурные методы повышения быстродействия запоминающих устройств.

- •Классификация триггеров

- •Структура 2d

- •Структура 3d

- •Структурные методы повышения быстродействия запоминающих устройств

- •Свойства и классификация процессов в ос.

- •Микропроцессоры: общая структура, назначение основных блоков, принцип работы, применение

- •Десятичный корректор, аккумулятор, регистр аккумулятора и временного хранения и регистр признаков.

- •Протокол tcp.

- •Смена состояний процессов в ос. Диспетчеризация и управление процессами.

- •Организация и принцип работы кэш-памяти. Способы организации кэш-памяти. Обновление информации

- •Алгоритм выполнения операции передачи слова из кэш в процессор

Арифметико-логические устройства и блок ускоренного умножения. Схемы наращивания алу при последовательном и параллельном переносах.

Арифметико-логические устройства АЛУ (ALU, Arithmetic-LogicUnit) выполняют над словами ряд действий. Основой АЛУ служит сумматор, схема которого дополнена логикой, расширяющей функциональные возможности АЛУ и обеспечивающей его перестройку с одной операции на другую.

Обычно АЛУ четырёхразрядные и для наращивания разрядности объединяются с формированием последовательных или параллельных переносов. Логические возможности АЛУ разных технологий (ТТЛШ, КМОП, ЭСЛ) сходны. В силу самодвойственности выполняемых операций условное обозначение и таблица истинности АЛУ встречаются в двух вариантах, отличающихся взаимно инверсными значениями переменных.

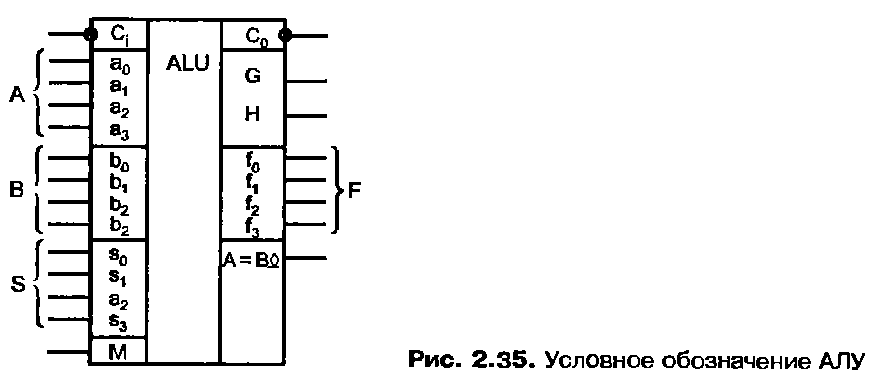

АЛУ (рис. 2.35) имеет входы операндов А и В, входы выбора операций S, вход переноса Ci и вход М (Моdе), сигнал которого задает тип выполняемых операций: логические (М = 1) или арифметико-логические (М = 0). Результат операции вырабатывается на выходах F, выходы G и Н дают функции генерации и прозрачности, используемые для организаций параллельных переносов при наращивании размерности АЛУ. Сигнал C0 — выходной перенос, а выход А = В есть выход сравнения на равенство с открытым коллектором.

Шестнадцать логических операций позволяют воспроизводить все функции двух переменных. В логико-арифметических операциях встречаются и логические и арифметические операции одновременно.

Запись типа А \/

![]() + АВ следует понимать так: вначале

поразрядно выполняются операции

инвертирования (В), логического сложения

(А \/ В) и умножения (АВ), а затем полученные

указанным образом два четырехразрядных

числа складываются арифметически.

+ АВ следует понимать так: вначале

поразрядно выполняются операции

инвертирования (В), логического сложения

(А \/ В) и умножения (АВ), а затем полученные

указанным образом два четырехразрядных

числа складываются арифметически.

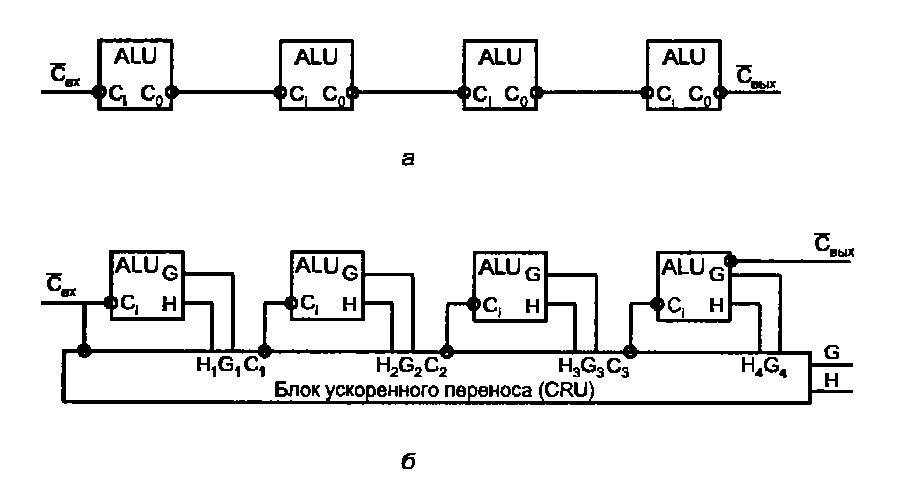

При операциях над словами большой размерности АЛУ соединяются друг с другом с организацией последовательных (рис. 2.36, а) или параллельных (рис. 2.36, б) переносов. В последнем случае совместно с АЛУ применяют микросхемы — блоки ускоренного переноса, получающие от отдельных АЛУ функции генерации и прозрачности, а также входной перенос и вырабатывающие сигналы переноса.

Блок CRUвырабатывает также функции генерации и прозрачности для всей группы обслуживаемых им АЛУ, что при необходимости позволяет организовать параллельный перенос на следующий уровень (между несколькими группами из четырёх АЛУ).

С хема

ускоренного переноса (CRU

или GPR)

хема

ускоренного переноса (CRU

или GPR)

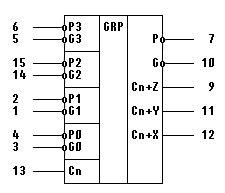

1 - инверсный вход G1;2 - инверсный вход P1;3 - инверсный вход G0;

4 - инверсный вход P0;5 - инверсный вход G3;6 - инверсный вход P3;

7 - выход P; 8 - общий; 9 - выход Cn+z;10 - инверсный выход G;

11 - инверсный выход Cn+y;12 - инверсный выход Cn+x; 13 - вход Cn;

14 - инверсный вход G2; 15 - инверсный вход P2;

Основные характеристики вычислительных сетей.

1. Операционные возможности

2. Время реакции сетей

3. Пропускная способность

4. Надежность

5. Расширяемость и маштабируемость сети

6. Производительность сети

7. Прозрачность, управляемость и совместимость

8. Стоимость обработки данных

1. Это перечень основных услуг предоставляемых сетью пользователю по обработке, хранению и передачи данных. Все остальные характеристики определяют качество предоставляемых пользователю услуг.

2. Это интервал времени между возникновением запроса пользователя к какой-либо услуге сети и моментом получения ответа на данный запрос.

Время реакции сети (Т) состоит:

- Время подготовки запроса пользователя

- Время доступа запроса к средствам передачи данных

-Время передачи запроса до адресата через промежуточные средства телекоммуникации

- Время обработки запроса и подготовки ответа

- Время передачи ответа

- Время обработки ответа источником запроса

3 и 5 – качество непосредственной передачи данных (задержка передачи) зависит от промежуточных каналов связи от средств коммуникации и т.д. Задержки образуются только в конечных узлах, где они и выполняются.

3. Это объем данных (бит/с) передаваемых сетью в единицу времени и является наряду с задержкой передачи характеристикой, показывающей непосредственно качество передачи данных. Т~1/V

4. Надежность складывается из:

4.1 Коэффициент готовности сети – это доля времени в течении которого сеть выполняет возложенные на нее функции

4.2 Вероятность доставки данных без искажений (вероятность потери данных)

4.3 Безопасность – защита данных от несанкционированного доступа

4.4 Отказоустойчивость – способность сети работать при отказе отдельных структурных функциональных элементов сети

5. Расширяемость – характеризует степень легкости замены или добавления / удаления отдельных элементов сети.

Маштабируемость – возможность расширения сети в широких пределах без заметного ухудшения качества функционирования сети.

6. Это суммарная производительность всех вычислительных систем, входящих в сеть, характеризует вычислительную мощность всей сети.

7. Прозрачность – характеризует степень простоты работы пользователя в сети

Управляемость – это возможность контроля состояния сети и ее отдельных компонентов, возможность разрешения возникающих в сети проблем, возможность анализа качества функционирования сети.

Совместимость – возможность сети включать в себя разнообразное программное, техническое обеспечение, произведенное самыми разными производителями (интегрируемость). Она достигается соблюдением разными производителями единых правил производства продукции (стандартов).

8. Характеризует эффект и целесообразность построения и использования сети. Определяется из стоимости средств используемых для обработки, передачи и хранения данных с учетом их объема.