- •3. Правила эволюции живых систем

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Основные свойства живых систем

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Наследование групп крови системы аво

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Закон Вавилова и его значение в медицине и биологии.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Взаимодействие аллельных генов

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Особенности строения, цикл развития Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Морфология, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики эхинококка и альвеококка.

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

5.Определить микропрепараты.

1. Клеточная теория. Основные положения клеточной теории сформулированы ботаником Матиасом Шлейденом (1838 г.) и зоологом-физиологом Теодором Шванном (1839 г.):

• все организмы состоят из одинаковых структурных единиц - клеток;

• клетки растений и животных сходны по строению, образуются и растут по одним и тем же законам.

В 1858 г. немецкий ученый Рудольф Вирхов обосновал принцип преемственности клеток путем деления. Он писал: «Всякая клетка происходит из другой клетки ...», т.е. дал понять, откуда появляется клетка. Это утверждение стало третьим положением клеточной теории. Изучение клетки с помощью новейших физических и химических методов исследования позволили сформулировать основные положения современной клеточной теории:

• все живые организмы состоят из клеток. Клетка — единица строения,

функционирования, размножения и индивидуального развития живых организмов. Вне клетки нет жизни.

• клетки всех организмов сходны между собой по строению и химическому составу;

• на современном этапе развития живого клетки не могут образовываться из неклеточного вещества. Они появляются только из ранее существовавших клеток путем деления;

• клеточное строение всех ныне живущих организмов - свидетельство единства происхождения.

2. Насекомые – переносчики возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Безпозвоночные животные типа членистоногих (клещи и насекомые), передающие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней от больных или бактерионосителей здоровым людям или животным. Переносчиками являются кровососущие насекомые — Блохи, вши (см. Педикулез (Педикулёз)), комары (см. Комары кровососущие), Мокрецы, Москиты, Мухи, Мошки, некровососущие насекомые — Тараканы, рыжие домовые Муравьи; Клещи семейства аргасовых, гамазовых, иксодовых, краснотелковых.

Механизм передачи возбудителей переносчиками включает три фазы: получение возбудителя; перенос возбудителя переносчиком от зараженного человека или животного здоровому; внедрение возбудителя переносчиком в организм человека (животного). Первая фаза протекает во время кровососания кровососущих переносчиков на зараженных людях или животных, реже при соприкосновении переносчиков с пораженными участками кожи людей (животных), а также с некоторыми элементами окружающей среды, загрязненными фекалиями, мочой, мокротой больных или носителей.

Перенос возбудителей инфекции может быть механическим и специфическим. При механическом переносе полученные переносчиком возбудители лишь некоторое время сохраняют жизнеспособность и вирулентность на поверхности его тела или в пищеварительном тракте. Так, возбудитель туляремии сохраняет вирулентность на ротовых органах комара до 28 дней. Вид переносчика при этом не имеет значения. Например, возбудители дизентерии и других кишечных инфекций могут переноситься мухами, тараканами разных видов. При специфическом переносе возбудителей инфекции в организме переносчика продолжается паразитирование возбудителей, протекает определенный цикл их развития либо происходит размножение в каком-либо органе или ткани (в некоторых случаях совершается цикл развития и размножение). Передача возбудителя может осуществляться не сразу, а спустя некоторое время, в течение которого он развивается или размножается в организме переносчика и накапливается в таком месте, откуда возможна передача его человеку (животным). При специфическом переносе возбудитель определенного вида переносится насекомыми или клещами также определенных видов, к которым он приспособился в процессе эволюции. Так, возбудитель малярии человека переносится только комарами рода Anopheles, а возбудитель эпидемического сыпного тифа — вшами. Иногда один и тот же переносчик может быть механическим в отношении одной инфекции и специфическим — в отношении другой. Например, комары рода Anopheles, являясь специфическими переносчиками возбудителей малярии, могут быть механическими переносчиками возбудителей туляремии, сибирской язвы.

Внедрение возбудителей в организм здорового человека (животного) происходит либо в момент кровососания, когда они вводятся с помощью ротового аппарата переносчика, либо впрыскиваются с его слюной. Такой способ внедрения называется инокуляцией. В другом случае переносчик при контакте с человеком (животным) загрязняет его кожу, слизистые оболочки, раны своими экскрементами или тканевой жидкостью (например, при раздавливании переносчика), в которых содержатся возбудители, либо переносит их с поверхности тела, лапок, хоботка, загрязненных субстратами, содержащими возбудителей, на пищевые продукты и предметы обихода (например, при передаче возбудителей кишечных инфекций). Этот способ переноса называется контаминацией.

Инокуляция и контаминация могут быть механическими и специфическими. Механическая контаминация наиболее распространена при передаче большинства кишечных инфекций и инвазий мухами и тараканами. Механическая инокуляция наблюдается при передаче возбудителей туляремии комарами, мокрецами, мошками, сибирской язвы — комарами, мухами жигалками, слепнями. Примером специфической инокуляции является передача возбудителей чумы блохами, энцефаломиелитов, желтой лихорадки, малярии — комарами, лейшманиозов и флеботомной лихорадки — москитами. Несколько реже встречается специфическая контаминация. Таким образом, передаются трипаносомы (возбудители болезни Шагаса) поцелуйным клопом, спирохеты и риккетсии (возбудители возвратного и сыпного тифов) — вшами, а также спирохеты эндемического возвратного тифа — аргазовыми клещами.

Ряд переносчиков участвует в сохранении возбудителей как вида (см. Резервуар возбудителя инфекции) путем передачи их своему потомству (трансовариальная и трансфазовая передача). Трансовариальная передача — способность самок переносчика передавать полученных возбудителей болезней потомству: они откладывают зараженные яйца, из которых развиваются последующие фазы (личинки, куколки или нимфы и имаго), сохраняющие возбудителей. Трансфазовая передача — способность переносчика сохранять возбудителя болезней при линьке во время превращения одной фазы в последующую. Например, зараженная личинка клеща превращается в зараженную нимфу, а последняя — в зараженную взрослую особь. В передаче возбудителей той или иной заразной болезни иногда могут участвовать переносчики нескольких видов, одни из них являются основными, другие — второстепенными. Для первых характерны: большая численность популяции, высокая активность особей, в частности касающаяся нападения на людей, повышенная по отношению к ним заражаемость возбудителями. Наибольшее значение в передаче возбудителей инфекций людям имеют так называемые синантропные виды переносчиков, т.е. виды, жизнь которых связана с человеком. Синантропных переносчиков принято разделять на эндофильных (эндофилов), большую часть жизни проводящих в постройках человека, и экзофильных (экзофилов) — обитателей открытого пространства. В зависимости от климата, ландшафта, хозяйственных и бытовых условий один и тот же вид переносчика может быть основным в одном эпидемическом очаге и второстепенным — в другом. Борьба с П. в. и. складывается из профилактических и истребительных мероприятий, а также мер защиты от их нападения на людей и животных. Профилактические мероприятия создают условия, препятствующие размножению переносчиков. Например, поддержание в чистоте территории населенных пунктов, соблюдение правил гигиены жилищ, содержания домашних и сельскохозяйственных животных, личной гигиены и др. предотвращает размножение и распространение переносчиков в населенных пунктах; гидротехнические, агротехнические, мелиоративные работы сокращают количество мест возможного выплода комаров, мошек, мокрецов, клещей. Дератизация ведет к ликвидации источников питания многих П. в. и. Истребительные мероприятия проводят средствами дезинсекции (Дезинсекция). К мерам защиты от нападения П. в. и. относят применение репеллентов (Репелленты) и средств механической защиты — защитных сеток, пологов, защитной одежды.

3. Ген — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определённого признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения. Однако перенос генов от родителей к потомкам не является единственным способом передачи генов. В 1959 году был описан случай горизонтального переноса генов. В отличие от вертикального переноса, в горизонтальном организм передаёт гены организму, который не является его потомком. Этот способ передачи широко распространён среди одноклеточных организмов и в меньшей степени среди многоклеточных.

Свойства гена

дискретность — несмешиваемость генов;

стабильность — способность сохранять структуру;

лабильность — способность многократно мутировать;

множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм;

аллельность — в генотипе диплоидных организмов только две формы гена;

специфичность — каждый ген кодирует свой признак;

плейотропия — множественный эффект гена;

экспрессивность — степень выраженности гена в признаке;

пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе;

амплификация — увеличение количества копий гена.

Классификация

Структурные гены — уникальные компоненты генома, представляющие единственную последовательность, кодирующую определённый белок или некоторые виды РНК. (См. также статью гены домашнего хозяйства).

Функциональные гены — регулируют работу структурных генов.

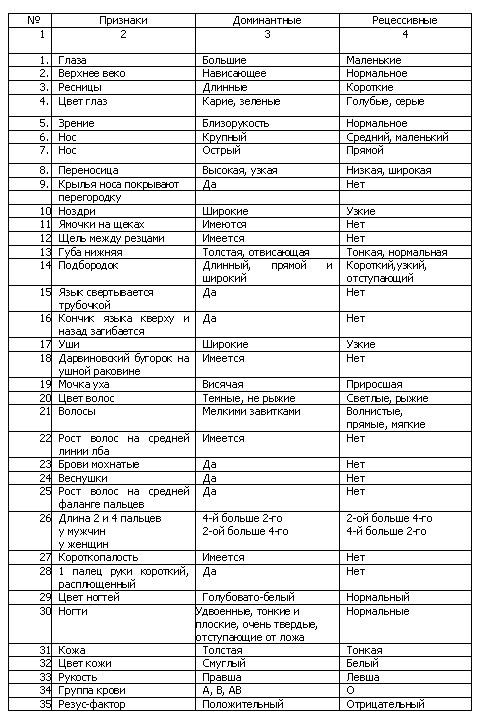

Карта обследования менделирующих признаков человека.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

по дисциплине: биология

1. Мейоз. Сущность и биологическое значение.

2.Особенности строения кольчатых червей, Классификация, медицинское значение.

3. Цитологические основы независимого комбинирования при ди – и полигибридном скрещивании.

4.Кареглазая женщина, обладающая нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого мужчину, имеющего нормальное зрение. Какого потомства следует ожидать от этой пары, если известно, что ген карих глаз наследуется как аутосомный доминантный признак, а ген цветовой слепоты – рецессивный и слеплен с Х-хромосомой?