- •Глава 10

- •§ 10.1. Общие сведения

- •§ 10.2. Средства измерений плотности жидкостей и газов

- •§ 10.3. Средства измерений вязкости жидкостей

- •§ 10.4. Средства измерений показателя преломления жидкостей

- •§ 10.5. Средства измерений давления насыщенных паров жидкостей

- •§ 10.6. Средства измерений теплоты сгорания жидких и газообразных топлив

§ 10.4. Средства измерений показателя преломления жидкостей

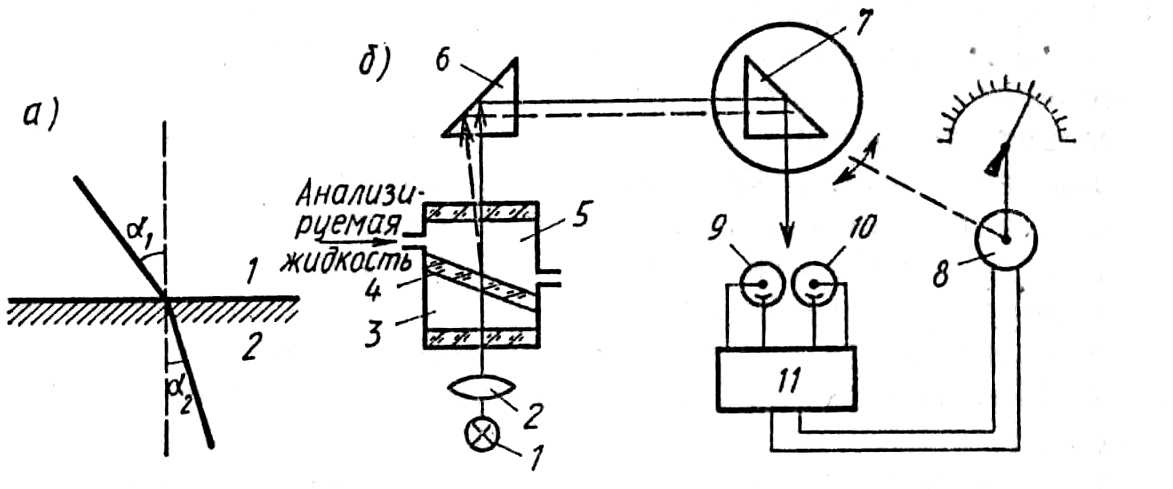

Измерение показателя (или коэффициента) преломления (рефракции) осуществляется интерферометрами и рефрактометрами (от лат. refractus — преломленный и от греч. metreo — измеряю). Для автоматических измерений обычно используются рефрактометры, относящиеся к оптическим средствам измерений (см. табл. 9.І). Принцип действия их основан на законе преломления света, согласно которому часть световой энергии луча, падающего на границу раздела прозрачных сред 1 и 2 (рис. 10.8, а), возвращается в среду 1*, а остальная часть проходит в среду 2 и при этом меняет направление. Математический закон преломления выражается зависимостью

sin a1/sin a2 = n21, (10.24)

______________________

* Анализаторы, работа которых базируется на использовании отраженного луча для получения измерительной информации, называют рефлектометрами (от лат reflectere — отражатель и от греч. metreo—измеряю).

Р ис.

10.8. Схема рефрактометра

ис.

10.8. Схема рефрактометра

где a1 и a2 — углы падения и преломления светового луча; % — константа, называемая относительным показателем преломления вещества 2 по отношению к веществу 1.

В соответствии с волновой теорией света показатель преломления определяет отношение скоростей W1 и W2 распространения световых волн в двух средах:

n21 = W1/W2. (10.25)

Из двух сред та, в которой свет распространяется с большей скоростью, называется средой, оптически менее плотной, а среда, в которой скорость света меньше, называется оптически более плотной.

Коэффициент преломления жидкостей практически не зависит от давления, а изменение его с изменением температуры для огромного большинства жидкостей лежит в пределах 0—0,0006 1/град. Для многих практически важных случаев коэффициент преломления жидкостей можно рассматривать как аддитивное физико-химическое свойство.

На рис. 10.8, б показана схема рефрактометра. Свет от лампы 1 через оптическую систему 2 в виде луча посылается в так называемую дифференциальную кювету 4. Последняя состоит из двух частей, отделенных друг от друга стеклянной перегородкой. Через измерительную камеру 5 кюветы непрерывно прокачивается анализируемая жидкость, а сравнительная камера 3 заполнена образцовой жидкостью. При равенстве показателей преломления этих жидкостей луч от лампы проходит через обе камеры без отклонений. Изменение показателя преломления анализируемого вещества вызывает отклонение луча, пропорциональное разности показателей преломления анализируемого и образцового веществ. Луч света из кюветы попадает в неподвижную 6 и подвижную 7 призмы. Когда он не испытывает отклонений, фотоэлементы 9 и 10, включенные встречно и образующие дифференциальный фотоприемник, освещены одинаково. На выходе электронного усилителя 11 сигнал равен нулю. При отклонении луча возникает различие в освещенности этих фотоэлементов. Сигнал на входе электронного усилителя 11 становится отличным от нуля. Этот сигнал усиливается и управляет работой реверсивного двигателя 8, который через механическую передачу поворачивает призму 7 до тех пор, пока освещенности фотоэлементов 9 и 10 опять не станут одинаковыми. Положение ротора двигателя 8 и связанное с ним положение стрелки на шкале определяют разность коэффициентов преломления анализируемого и образцового веществ. Рефрактометр обычно снабжен устройством коррекции показаний в зависимости от температуры анализируемой среды.

Диапазон измерений разности показателей преломления между анализируемой или образцовой жидкостью от (0 0,02) 10-2 до (0 10)10-2. Классы точности 1,5—4 (в зависимости от диапазона измерений).