- •Глава 10

- •§ 10.1. Общие сведения

- •§ 10.2. Средства измерений плотности жидкостей и газов

- •§ 10.3. Средства измерений вязкости жидкостей

- •§ 10.4. Средства измерений показателя преломления жидкостей

- •§ 10.5. Средства измерений давления насыщенных паров жидкостей

- •§ 10.6. Средства измерений теплоты сгорания жидких и газообразных топлив

Глава 10

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

§ 10.1. Общие сведения

К числу физико-химических свойств, автоматический контроль которых осуществляется в химико-технологических процессах, относятся плотность, вязкость, коэффициент преломления, давление насыщенных паров, теплота сгорания.

Измерение плотности жидкостей и газов осуществляется для целей управления химико-технологическими процессами и выполнения операций учета количества сырья, топлива, реагентов и готовой продукции.

Для химико-технологических процессов, связанных с производством нефтяных масел, консистентных смазок, полимеров, растворителей, вязкость является показателем, однозначно определяющим качество продукции.

Поэтому ее автоматическое измерение позволяет создавать очень эффективные системы автоматического управления названными выше процессами.

Для некоторых видов продукции химико-технологических процессов требуется измерение коэффициента преломления как одной из величин, определяющих качество.

Для светлых нефтепродуктов (особенно для авиационных и автомобильных бензинов) одним из важных свойств является давление насыщенных паров (упругость паров), характеризующее склонность этих нефтепродуктов к испарению и образованию паровых пробок в топливных системах двигателей.

Для жидких однокомпонентных веществ значение давления насыщенных паров может использоваться в качестве характеристики их чистоты.

Теплоценность жидких и газообразных топлив, используемых в огневых нагревательных и реакционных аппаратах химико-технологических процессов, определяется теплотой их сгорания. Автоматическое измерение этого физико-химического свойства в настоящее время приобретает чрезвычайно важное значение в связи с проводимыми мероприятиями по экономии топливно-энергетических ресурсов.

§ 10.2. Средства измерений плотности жидкостей и газов

Плотностью ρ вещества называют физическую величину, определяемую отношением массы m вещества к занимаемому им объему V:

ρ = m/V, [ед. массы]/[ед. объема]. (10.1)

Удельным весом γ вещества называют физическую величину, определяемую отношением веса G вещества к занимаемому им объему V:

γ=G/V [ед. силы]/[ед. объема]. (10.2)

Удельный вес и плотность связаны соотношением

γ = ρg=mg/V, (10.3)

где g — местное ускорение свободного падения.

В то время как плотность тела не зависит от его местонахождения на поверхности Земли, удельный вес изменяется в зависимости от расположения тела на земном шаре (в пределах нашей страны более чем на 0,3%). Поэтому справочные данные составляют по плотности.

В некоторых случаях используется понятие относительной плотности, определяемое как отношение плотности данного вещества к плотности другого (условного) вещества при определенных физических условиях.

Относительную плотность жидкого вещества принято выражать отношением его плотности, взятой при нормальной температуре (20 °С), к плотности дистиллированной воды при температуре 4 °С и обозначить ρ204.

Относительную плотность газа принято выражать отношением его плотности к плотности сухого воздуха, взятых при нормальных условиях (нормальная температура-—293,15 К, нормальное давление— 101 325 Па = 760 мм рт. ст.).

Плотность жидкостей и газов уменьшается с увеличением температуры. Плотность газов увеличивается с увеличением давления, плотность жидкости практически от давления не зависит. Во многих важных для практики случаях плотность можно рассматривать как аддитивное физическое свойство (см. гл. 11).

Средства измерений плотности часто называют плотномерами или денсиметрами (денситометрами) (от лат. densus — плотный, густой и от греч. metreo — измеряю).

Для измерения плотности в настоящее время применяются плотномеры весовые, поплавковые, гидроаэростатические, гидрогазодинамические, радиоизотопные, акустические, вибрационные и др. [20].

Далее рассмотрены наиболее широко применяемые автоматические плотномеры жидкостей и газов.

Весовые, или пикнометрические (от греч. pyknos — плотный), плотномеры. Принцип действия этих механических плотномеров (см. табл. 9.1) состоит в непрерывном взвешивании постоянного объема анализируемого вещества в некоторой емкости или трубопроводе, т. е. в соответствии с выражениями (10.1) — (10.3) плотность определяется через удельный вес.

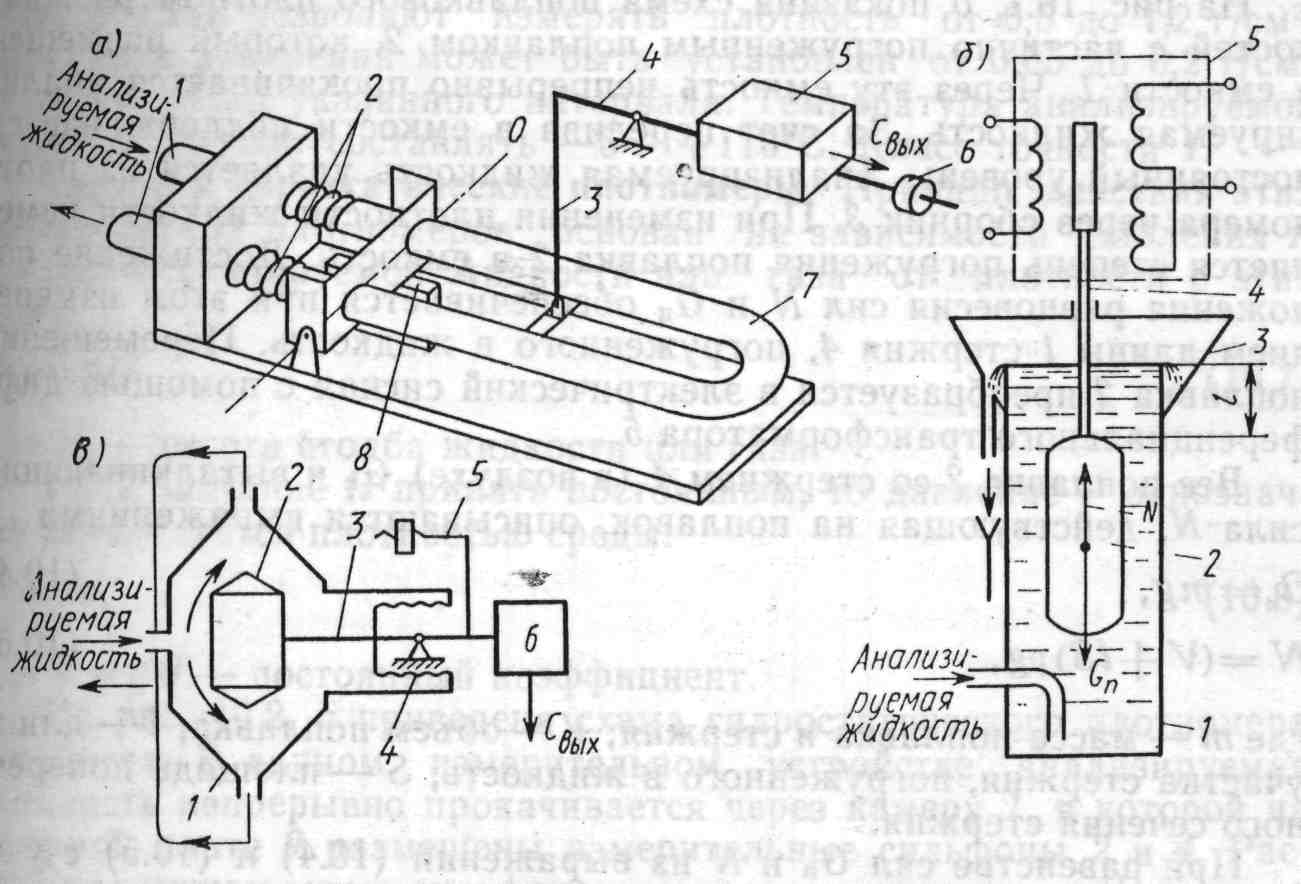

Наиболее распространен плотномер жидкостей, схема которого показана на рис. 10.1, а.

Чувствительным элементом плотномера служит U-образная трубка 7, изготовленная из нержавеющей стали, соединенная через тягу 3 с рычагом 4. Концы трубки 7 через сильфоны 2 соединены с неподвижными патрубками 1, через которые подается анализируемая жидкость. Наличие сильфонов 2 позволяет трубке 7 поворачиваться вокруг оси О — О. При увеличении плотности жидкости увеличивается масса трубки с жидкостью, что через рычаг 4 передается к механоэлектрическому или механопневматическому преобразователю 5, построенному по принципу компенсации сил (см. гл. 5), выходной сигнал СВЫХ которого пропорционален изменению плотности анализируемой жидкости. Противовес 6, укрепленный на рычаге 4, служит для уравновешивания момента сил, создаваемого трубкой 7 с жидкостью при выбранном нижнем пределе измерения плотности. Устройство 8 служит для автоматического введения поправки к сигналу плотномера в зависимости от температуры анализируемой жидкости, которую это устройство непрерывно измеряет.

Рис. 10.1. Схемы весовых и поплавковых плотномеров жидкостей

Плотномеры данной конструкции позволяют измерять плотность в интервале 0,5—2,5 г/см3. При этом может быть установлен диапазон измерений 0,05—0,3 г/см3 в любой части указанного интервала. Максимальная температура анализируемой жидкости 100 °С, классы точности 1—1,5.

Поплавковые, или ареометрические (от греч. — araios жидкий и metreo измеряю), плотномеры. Принцип действия этих механических плотномеров основан на непрерывном измерении выталкивающей (подъемной) силы, действующей на поплавок, частично или полностью погруженный в анализируемое вещество.

На рис. 10.1, б показана схема поплавкового плотномера жидкостей с частично погруженным поплавком 2, который размещен в емкости 1. Через эту емкость непрерывно прокачивается анализируемая жидкость. За счет перелива в емкости поддерживается постоянный уровень. Анализируемая жидкость удаляется из плотномера через сборник 3. При изменении плотности жидкости изменяется степень погружения поплавка 2 в емкость. Достижение положения равновесия сил N и GП обеспечивается при этом изменением длины l стержня 4, погруженного в жидкость. Перемещение поплавка 2 преобразуется в электрический сигнал с помощью дифференциального трансформатора 5.

Вес поплавка 2 со стержнем 4 (в воздухе) GП и выталкивающая сила N, действующая на поплавок, описываются выражениями

GП = mg, (10.4)

N = (V + lS)ρg, (10.5)

где m — масса поплавка и стержня; V—объем поплавка; l — длина участка стержня, погруженного в жидкость; S — площадь поперечного сечения стержня.

При равенстве сил GП и N из выражений (10.4) и (10.5) с учетом действия на стержень на поверхности раздела фаз сил поверхностного натяжения

l = (m – Vρ + A)/(Sρ), (10.6)

где А — постоянная для данной жидкости величина, учитывающая поверхностное натяжение.

Как видно из (10.6), длина l, а следовательно, и сигнал дифференциального трансформатора 5 однозначно связаны с плотностью жидкости. Массу m подбирают в зависимости от диапазона измерений.

Существует много

различных конструкций плотномеров с

частично погруженным поплавком [20,

21]. Они обладают высокой чувствительностью,

что позволяет осуществлять измерение

плотности в узком диапазоне (всего

0,005—0,01 г/см3)

с погрешностью ±(1,5—3) % от диапазона

измерений. На рис. 10.1, в показана схема

поплавкового плотномера жидкостей с

полностью погруженным поплавком 2.

Последний размещен в камере 1, через

которую прокачивается анализируемая

жидкость. Изменение выталкивающей

силы, действующей на поплавок, при прочих

постоянных условиях пропорционально

изменению плотности жидкости. Поплавок

укреплен на рычаге 3, герметичность

вывода которого из камеры 1 обеспечивается

сильфоном 4. Момент на рычаге 3, создаваемый

выталкивающей силой при значении

плотности, соответствующем нижнему

пределу измерений, уравновешивается

моментом, создаваемым противовесом 5.

Изменение выталкивающей силы преобразуется

преобразователем силы 6 в унифицированный

пневматический или электрический

сигнал СВЫХ.

Плотномеры данной конструкции позволяют

измерять плотность от 0,5 до 1,2 г/см3.

Диапазон измерений может быть установлен

от 0,05 до 0,2 г/см3 в любой части указанного

интервала. Температура анализируемой

жидкости может составлять -5

![]() +110°С.

Класс точности 1.

+110°С.

Класс точности 1.

Гидро- и аэростатические плотномеры. Принцип действия этих механических плотномеров основан на зависимости давления Р столба анализируемой жидкости или газа от плотности ρ этих сред:

P = ρgH, (10.7)

где H — высота столба жидкости или газа.

Если значение Н принять постоянным, то давление Р однозначно определяется плотностью среды:

P = kρ, (10.8)

где k=gH — постоянный коэффициент.

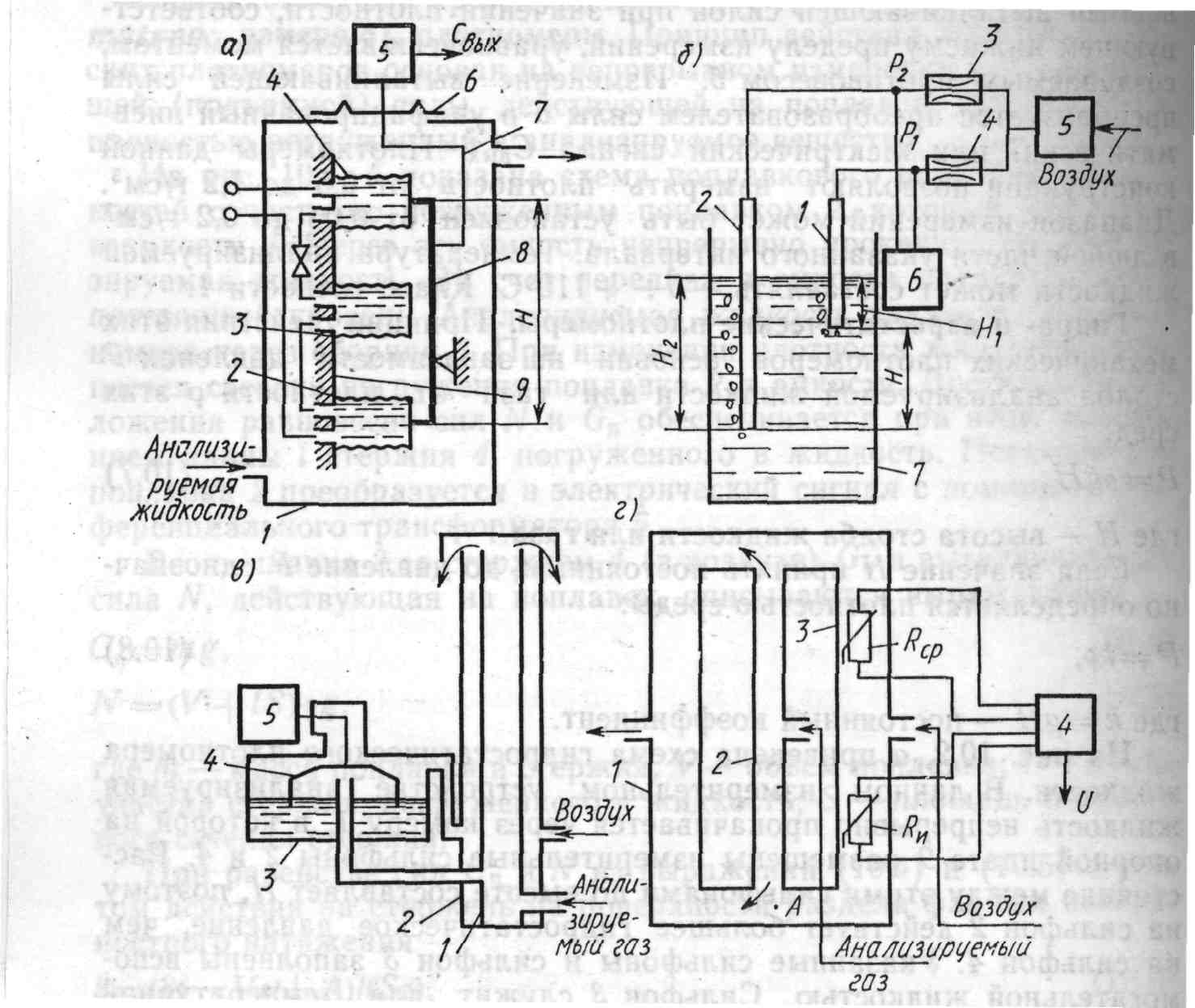

На рис. 10.2, а приведена схема гидростатического плотномера жидкости. В данном измерительном устройстве анализируемая жидкость непрерывно прокачивается через камеру /, в которой на опорной плате 9 размещены измерительные сильфоны 2 и 4. Расстояние между этими сильфонами по высоте составляет Н, поэтому на сильфон 2 действует большее гидростатическое давление, чем на сильфон 4. Указанные сильфоны и сильфон 3 заполнены вспомогательной жидкостью. Сильфон 3 служит для температурной компенсации и по существу представляет собой жидкостный манометрический термометр. Разность усилий на сильфонах 2 и 4, возникающая за счет разности гидростатических давлений на них, создает на измерительном рычаге 8 вращающий момент, который через рычаг 7 передается в преобразователь 5 силы в унифицированный электрический или пневматический сигнал. Мембрана 6 обеспечивает герметичный вывод рычага 7. Основные технические характеристики: диапазон измерений от 0—0,05 до 0 — 0,5 г/см3; максимальная температура жидкости 200°С; класс точности 1.

Схема гидростатического плотномера, принцип действия которого основан на измерении гидростатического давления путем продувки сжатого газа, показана на рис. 10.2, б. Такие плотномеры используются в химико-технологических процессах для измерения плотности непосредственно в технологических аппаратах. В аппарате 7 установлены трубки 1 и 2 с различной глубиной погружения. Газ (обычно воздух) от регулятора расхода 5 поступает к пневматическим дросселям 3 и 4, а затем к трубкам 2 и 1. Через открытые торцы трубок газ барботирует через жидкость. Давление газа в трубках 1 и 2 определяется гидростатическим давлением столба жидкостей высотой Н1 и H2 (см. гл. 8). Разность давлений в трубках измеряется дифманометром 6 с пневматическим или электрическим выходным сигналом. Этот перепад определяется выражением

ΔP = P2 - P1 = ρgH2-ρgH1 = (H2-H1)ρg = Hρg. (10.9)

Рис. 10.2. Схемы гидро- и газостатических плотномеров жидкостей и газов

Наличие двух трубок позволяет исключить влияние на результат измерений возможных изменений уровня жидкости в аппарате.

Схема широко распространенного аэростатического плотномера газов показана на рис. 10.2, в. В этом плотномере анализируемый газ и воздух прокачиваются при постоянных давлениях соответственно через вертикальные трубки 1 и 2, Внутренние полости которых образуют столбы анализируемого газа и воздуха одинаковой высоты. Разность аэростатических давлений этих столбов измеряется с помощью высокочувствительного колокольного дифманометра 3, работающего по принципу уравновешивания за счет изменения выталкивающей силой (см. гл.4). Перемещение колокола 4 дифманометра с помощью преобразователя 5 преобразуется в унифицированный электрический или пневматический сигнал. Плотномер обеспечивает измерение плотности от 0 до 3 кг/м3 с диапазоном измерений от 0,2 до 1 кг/м3 и с погрешностью ±0,01 кг/м3.

Одним из наиболее совершенных и чувствительных является плотномер (рис. 10.2, г), в котором используется комбинация механического и теплового эффектов. Анализируемый газ с постоянным объемным расходом поступает в трубку 2, а в трубку 3 при постоянном давлении поступает вспомогательный газ (обычно воздух). Газовые потоки выводятся через трубку /. Трубки 1, 2 и 3 расположены вертикально. При изменении плотности анализируемого газа изменяется аэростатическое давление столба газа в трубке 2, а следовательно, и давление в точке А. Поэтому изменяется расход воздуха, омывающего резисторный измерительный термоанемометр RK (см. § 7.8), в результате чего изменяется его сопротивление. Сопротивление сравнительного термоанемометра RСР остается постоянным, так как омывающий его поток воздуха практически не изменяется. Изменение сопротивления термоанемометра RИ вызывает разбаланс U неравновесного моста 4. Этот разбаланс описывается выражением [22]:

U=K(ρ-ρB), (10.10)

где К — коэффициент преобразования плотномера; ρB — плотность

воздуха.

Плотномер термостатируется при температуре 40 или 45°С, обеспечивает измерение плотности в пределах 0—3 кг/см3 с диапазоном измерений, отсчитанным от значения плотности воздуха при 20°С, ±(0,01 1,5) кг/м3 и классами точности 2—5 (в зависимости от диапазона измерений).

Гидро-газо(аэро)динамические плотномеры. Принцип действия этих механических плотномеров основан на сообщении потоку анализируемого вещества дополнительной кинетической энергии и на измерении параметров, характеризующих эффекты, возникающие при этом воздействии. В основном указанные плотномеры применяются для измерения малой по значению плотности газов.

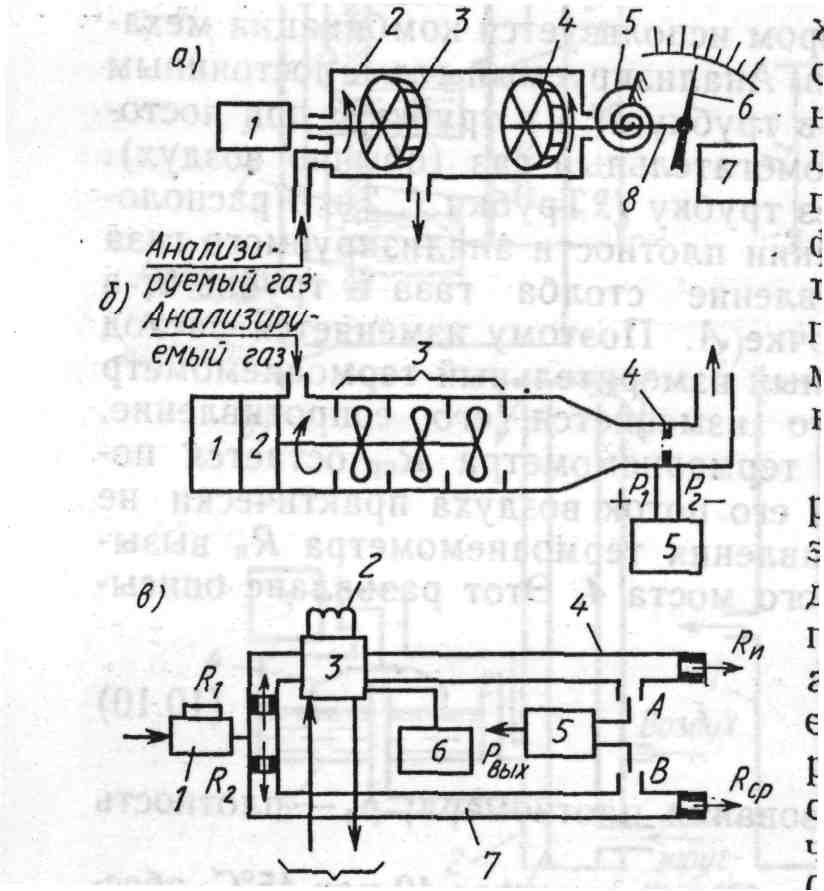

На рис. 10.3 показаны упрощенные схемы газодинамических плотномеров газов. В плотномере (рис. 10.3, а) потоку анализируемого газа, протекающего через камеру 2, сообщается кинетическая энергия турбинкой 3, приводимой во вращательное движение синхронным двигателем 1. Поток газа поступает к турбинке 4 и создает на ней за счет своей кинетической энергии вращающий момент, определяемый формулой

M = kω2ρ, (10.11)

или

P1 – P2 = kρ, (10.12)

где k-—постоянный коэффициент, ω - частота вращения турбинки 3.

Под действием этого момента турбинка 4 поворачивается, а возникающий на ней момент уравновешивается моментом, создаваемым на оси 8 плоской пружины 5. Угол поворота оси 8 и стрелки 6 по шкале пропорционален плотности газа. С помощью преобразователя 7 угол поворота преобразуется в унифицированный сигнал. Класс точности рассматриваемого плотномера 0,5—1,5 (в зависимости от диапазона измерений).

В основу работы плотномеров (рис. 10.3, б, в) положен эффект истечения газа через диафрагму. В плотномере, представленном на рис. 10.3, б, анализируемый газ прокачивается с постоянным объемным расходом Q, создаваемым трехступенчатым вентилятором 3, через диафрагму 4 диаметром 0,5—1 мм. Вентилятор приводится во вращательное движение через магнитную муфту 2 синхронным двигателем или пневматической турбинкой 1. Перепад давлений (50—500 Па) возникающий на диафрагме 4, измеряется дифманометром 5 с унифицированным сигналом. В соответствии с выражениями (7.23), (7.25) этот перепад давлений

P1 – P2=0,5[Q/(αεF0)]2ρ. (10.13)

Рис. 10.3. Схемы газодинамических плотномеров газов

Плотномер способен измерять плотность газа в нормальных и рабочих условиях. Класс точности его 1.

Плотномер (рис. 10.3, в) является устройством циклического действия и работает в импульсном режиме (см. гл. 9). Он представляет собой пневматический неравновесный мост, составленный из четырех диафрагм (турбулентных пневмосопротивлений), два из которых RИ и R1 включены в измерительную 4, а два других RСР и R2 — в сравнительную 7 ветвь моста. Через обе ветви моста все время протекает сухой воздух (газ-носитель), поступающий от регулятора давления 1. При этом перепад давления между точками А и В моста равен нулю. В дозатор 3 все время поступает анализируемый газ, промывая дозируемый объем 2. Периодически по сигналу командного прибора 6 каналы дозатора переключаются (см. гл. 12) так, что дозируемый объем отключается от линии анализируемого газа, а к нему подключается линия подачи газа-носителя. Газ-носитель начинает выталкивать отобранный объем газа через измерительную ветвь 4 и турбулентное пневмосопротивление RИ в атмосферу. При этом давление в точке А изменяется, а в точке В остается постоянным. Разность давления между точками А и В описывается выражением

ΔR = k(ρ-ρB), (10.14)

где k — постоянный коэффициент.

Перепад давлений на измерительной диагонали АВ моста измеряется дифманометром 5 с унифицированным выходным сигналом. Сигнал плотномера практически не зависит от изменений окружающей температуры и давления. Продолжительность одного цикла работы 3 мин. Плотномер обеспечивает измерение плотности от О до 3 кг/м3 с диапазонами измерений, отсчитанными от значения плотности воздуха при 20°С и равными от ±0,1 до ±1,5 кг/м3. Классы точности 2 — 3 (в зависимости от диапазона измерений).

Вибрационные плотномеры. Принцип действия этих механических плотномеров основан на зависимости параметров упругих колебаний (вибрация), сообщаемых камере с анализируемым веществом или телу, размещенному в нем, от плотности этого вещества. Обычно в качестве параметра упругих колебаний используется частота собственных колебаний резонатора, находящегося в режиме автоколебаний. Резонаторы вибрационных плотномеров выполняют в виде трубки, пластины, стержня, струны, камертона и т. д. Частота собственных колебаний резонатора, заполненного или находящегося в анализируемом веществе, описывается в общем случае выражением

![]() ,

(10.15)

,

(10.15)

где ƒ0 — частота колебаний резонатора при начальном значении плотности анализируемого вещества; k — константа, зависящая от конструкции резонатора.

Конструктивно различают проточные и погружные вибрационные плотномеры. В первых анализируемое вещество протекает через внутреннюю полость резонатора, во вторых — резонатор размещается в потоке анализируемого вещества.

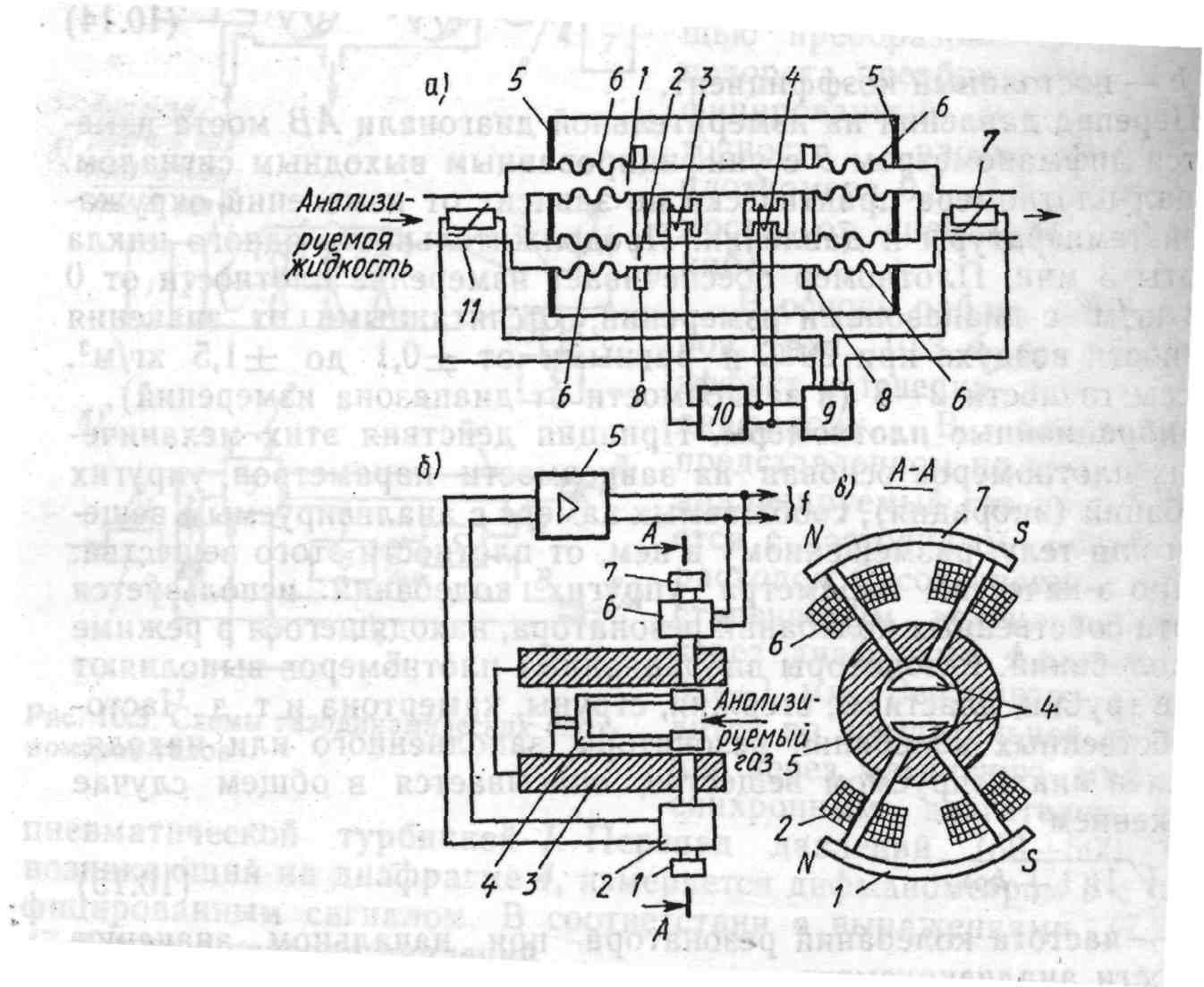

На рис. 10.4, а показана схема проточного вибрационного плотномера жидкостей. Анализируемая жидкость поступает параллельно в трубки 1 и 2 (резонатор), установленные в сильфонах 6 и скрепленные перемычками 8. Сильфоны 6 расположены в опорах 5. Указанные трубки, катушка 3, воспринимающая колебания трубок резонатора, катушка возбуждения 4 и электронный усилитель 10 составляют электромеханический генератор, частота колебаний которого определяется плотностью анализируемой жидкости. Выходной сигнал усилителя 10 в виде частоты вводится в вычислительное устройство 9, к которому подключены платиновые термометры сопротивления 7 и 11, позволяющие корректировать сигнал плотномера в зависимости от значения средней температуры жидкости в нем. Диапазон измерений данного плотномера 690— 1050 кг/м3, температура жидкости 10—100°С; абсолютная погрешность измерения ±1,5 кг/м3.

Рис. 10.4. Схемы вибрационных плотномеров жидкостей и газов

На рис. 10.4, б показана схема погружного камертонного вибрационного плотномера газов. Здесь электромеханический генератор

состоит из воспринимающих катушек 2 с магнитом 1, катушек возбуждения 6 с магнитом 7, камертона 4, расположенного в корпусе 3, и электронного усилителя 5. Частота колебаний системы на выходе усилителя 5 сравнивается с частотой кварцевого генератора, а разность частот этих колебаний, определяющих плотность газа, измеряется частотомером. Класс точности плотномера 1. Он может быть использован для измерения плотности газа в рабочих условиях.