- •Техническая Электродинамика

- •2.1. Метод в.В.Татаринова измерения входных сопротивлений (проводимостей) нагрузок на свч. Теоретическое введение

- •Измерение параметров нерегулярностей волноводного тракта.

- •Применение метода Татаринова, для измерения параметров нерегулярностей волноводного тракта.

- •2.2. Решаемые задачи

- •2.3. Применение метода смещения узлов для измерения параметров нерегулярностей волноводного тракта.

2.3. Применение метода смещения узлов для измерения параметров нерегулярностей волноводного тракта.

Рассмотренный выше метод Татаринова при измерении параметров реактивных нерегулярностей в тракте имеет тот недостаток, что вследствие неидеального согласования «согласованной нагрузки» в изменения вносится систематическая погрешность (см. задачу ПР2.3). Кроме того, имеет место так же погрешность измерения КБВ с помощью измерительной линии, связанная с неквадратичностью характеристики детектора, возникающей при повышенном уровне сигнала в тракте.

Метод смещения узлов свободен от этих недостатков. Однако в отличие от метода Татаринова данный метод применим для измерения характеристик только реактивных нерегулярностей тракта.

При проведении измерений методом смещения узлов на выход проходной секции волновода с исследуемой реактивной нерегулярностью, подключается короткозамкнутый волноводный шлейф регулируемой длины. Поскольку получившаяся нагрузка не имеет потерь, в тракте устанавливается режим стоячей волны. Изменяя длину шлейфа и наблюдая за смещением узла напряжения в измерительной линии, можно определить проводимость нерегулярности, включенной в тракт между выходом измерительной линии и шлейфом.

Поясним данную методику более подробно.

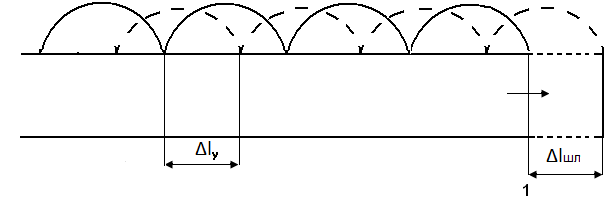

Пусть

выход измерительной линии (сечение 1 на

рис. 1.7) нагружен на короткозамкнутый

отрезок волновода (короткозамкнутый

шлейф) длиной

.

Если

=0,

то распределение напряжения вдоль линии

(сплошная линия на рис. 1.7) от сечения

короткого замыкания в направлении к

генератору будет определяться законом

Sin(βl),

где

отсчитывается

от сечения 1 в сторону генератора.

.

Если

=0,

то распределение напряжения вдоль линии

(сплошная линия на рис. 1.7) от сечения

короткого замыкания в направлении к

генератору будет определяться законом

Sin(βl),

где

отсчитывается

от сечения 1 в сторону генератора.

Установим

длину шлейфа равной

.

При этом распределение напряжения в

линии будет описываться тем же законом,

но вся картина стоячих волн сдвинется

в сторону нагрузки на расстояние

.

.

Рис. ПР2.2 Распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на реактивную нагрузку.

Если теперь шлейф в сечении 1 заменить реактивной нагрузкой с проводимостью, равной проводимости шлейфа yш=-jctg(βΔlшл), то распределение напряжения в линии останется точно таким же, как и при подключенном шлейфе, при этом сдвиг узла напряжения в линии останется равным Δlу.

Отсюда следует, что если к линии в сечении 1 подсоединить вместо шлейфа неизвестную реактивную нагрузку и измерить сдвиг узла Δlу относительно положения узлов при режиме кз в сечении 1, то неизвестную реактивную проводимость нагрузки можно рассчитать по формуле yн=-jctg(βΔlу).

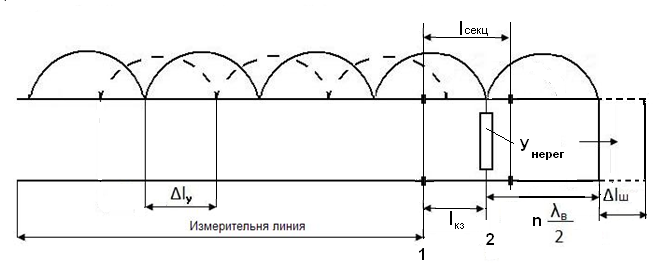

Учитывая сказанное выше для измерения проводимости нерегулярности в волноводном тракте может быть использована следующая процедура:

Шаг

1.

Подсоединяем к выходу измерительной

линии в сечении 1 (рис.1.8) короткозамкнутую

секцию волновода такой длины

,

чтобы её сечение короткого замыкания

приходилось бы точно на сечение, в

котором будет располагаться измеряемая

нерегулярность после ее подключения в

составе проходной секции. Измеряя

распределение напряжения вдоль

измерительной линии (сплошная кривая

на рис. 1.8), находим положение узлов в

распределении напряжения.

,

чтобы её сечение короткого замыкания

приходилось бы точно на сечение, в

котором будет располагаться измеряемая

нерегулярность после ее подключения в

составе проходной секции. Измеряя

распределение напряжения вдоль

измерительной линии (сплошная кривая

на рис. 1.8), находим положение узлов в

распределении напряжения.

Шаг 2. Подключаем на выход измерительной линии проходную волноводную секцию длиной lсекц с измеряемой нерегулярностью, нагруженную в свою очередь на короткозамкнутый шлейф изменяемой длины. Подбираем длину шлейфа такой, чтобы положение узлов в измерительной линии совпадало с их положением, зафиксированным при подключенной короткозамкнутой секции. Это означает, что поршень короткозамыкателя оказался на расстоянии от нерегулярности, равном целому числу полуволн nλв/2 (на рис n=1), в результате чего сечение узла напряжения совпало с сечением, в котором находится нерегулярность, обеспечив в этом сечении режим кз. При этом эквивалентная проводимость в сечении включения нерегулярности оказывается равной бесконечности, и проводимость самой нерегулярности никак не влияет на положение узлов в линии.

Рис. ПР2.3 Пояснение к методу смещения узлов.

Шаг

3.

Увеличим длину шлейфа на Δlшл.

При этом в измерительной линии получаем

новое распределение напряжения (нанесено

пунктиром), узлы которого смещены на

расстояние Δlу

относительно узлов на шаге 2. Если бы в

сечении 2 нерегулярность отсутствовала,

то Δlу

и Δlшл

были бы одинаковы. Если же в это сечение

включена некая реактивность, то ее

проводимость yн

суммируется с проводимостью шлейфа.

При этом сдвиг узла будет таким, как

если бы мы подключили в сечение 2 вместо

нерегулярности и реального шлейфа

эквивалентный шлейф длиной

.

Таким образом проводимость эквивалентного

шлейфа оказывается равной сумме

проводимости реального шлейфа и

проводимости нерегулярности:

.

Таким образом проводимость эквивалентного

шлейфа оказывается равной сумме

проводимости реального шлейфа и

проводимости нерегулярности:

откуда:

(ПР2.3)

(ПР2.3)