- •Вопросы к экзамену по пропедевтике внутренних болезней для студентов 3 курса лечебного факультета

- •Отечественная школа терапевтов (м.Я. Мудров, г.А. Захарьин, с.П. Боткин).

- •Сибирская школа терапевтов (м.Г. Курлов, и.М. Левашов, а.А. Ковалевский, д.Д. Яблоков).

- •История болезни, структура.

- •Структура истории болезни Паспортная часть

- •История настоящего заболевания

- •Анамнез жизни

- •Общий статус больного

- •Индукция, дедукция. Различные уровни обобщения в диагностике. Клинические примеры.

- •Клиническое мышление, определение, специфика. Стиль клинического мышления и его изменения на разных этапах развития научной медицины.

- •6. Структура клинического диагноза – отражение истории диагностики.

- •Методология клинического диагноза. Диагностическая гипотеза, определение, ее свойства, проверка гипотез.

- •7. Прямой клинический диагноз. Определение, этапы клинической постановки прямого клинического диагноза (клинический пример).

- •Расспрос при заболеваниях системы дыхания. Жалобы, их детализация, механизм, диагностическое значение. Расспрос больного с заболеванием системы дыхания. Основные жалобы.

- •Пальпация, определение голосового дрожания

- •Перкуссия. История, теоретическое обоснование метода исследования (л.Ауенбруггер). Соотношение между физикальными (традиционными врачебными) и современными методами исследования.

- •Аускультация. Теоретическое обоснование метода исследования. Соотношение между физикальными и современными методами исследования

- •Структура и функция аппарата внешнего дыхания.

- •Легочные объемы и емкости

- •Обструктивный, рестриктивный и смешанный типы вентиляционных нарушений. Диагностическое значение.

- •Синдром полости в легких. Сущность, семиология, субъективные, объективные и параклинические симптомы.

- •Функциональные классы недостаточности внешнего дыхания (компенсированный, субкомпенсированный, декомпенсированный), критерии.

- •Обследование

- •Осмотр головы

- •Осмотр конечностей

- •Осмотр шеи и кожи

- •Осмотр тела

- •. Пальпация области сердца. Исследование верхушечного толчка, механизм его формирования, его свойства в норме и патологии

- •Места проекции сердечных клапанов на переднюю грудную стенку.

- •Правила аускультации

- •Места выслушивания тонов сердца

- •Дополнительные тоны сердца: тон открытия митрального клапана, тон выброса, систолический щелчок, перикард-тон, раздвоение и расщепление тонов сердца. Механизм, диагностическое значение.

- •1. Раздвоение и расщепление тонов сердца

- •Тон открытия митрального клапана

- •Перикард-тон

- •Ритм перепела и галопа

- •Шумы сердца. Классификация. Внесердечные шумы сердца. Механизм образования, свойства. Диагностическое значение. Классификация

- •История развития учения о пульсе. Механизм пульсовой волны. Скорость пульсовой волны по артериям эластического и мышечного типов.

- •Скорость распространения пульсовой волны по артериям различного типа. Сфигмография. Диагностическое значение.

Легочные объемы и емкости

В процессе легочной вентиляции непрерывно обновляется газовый состав альвеолярного воздуха. Величина легочной вентиляции определяется глубиной дыхания, или дыхательным объемом, и частотой дыхательных движений. Во время дыхательных движений легкие человека заполняются вдыхаемым воздухом, объем которого является частью общего объема легких. Для количественного описания легочной вентиляции общую емкость легких разделили на несколько компонентов или объемов. При этом легочной емкостью называется сумма двух и более объемов.

Легочные объемы подразделяют на статические и динамические. Статические легочные объемы измеряют при завершенных дыхательных движениях без лимитирования их скорости. Динамические легочные объемы измеряют при проведении дыхательных движений с ограничением времени на их выполнение.

Легочные объемы. Объем воздуха в легких и дыхательных путях зависит от следующих показателей: 1) антропометрических индивидуальных характеристик человека и дыхательной системы; 2) свойств легочной ткани; 3) поверхностного натяжения альвеол; 4) силы, развиваемой дыхательными мышцами.

Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, который вдыхает и выдыхает человек во время спокойного дыхания. У взрослого человека ДО составляет примерно 500 мл. Величина ДО зависит от условий измерения (покой, нагрузка, положение тела). ДО рассчитывают как среднюю величину после измерения примерно шести спокойных дыхательных движений.

Резервный объем вдоха (РОвд) — максимальный объем воздуха, который способен вдохнуть испытуемый после спокойного вдоха. Величина РОвд составляет 1,5—1,8 л.

Резервный объем выдоха (РОвыд) — максимальный объем воздуха, который человек дополнительно может выдохнуть с уровня спокойного выдоха. Величина РОвыд ниже в горизонтальном положении, чем в вертикальном, уменьшается при ожирении. Она равна в среднем 1,0—1,4 л.

Остаточный объем (ОО) — объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. Величина остаточного объема равна 1,0—1,5 л.

Исследование динамических легочных объемов представляет научный и клинический интерес и их, описание выходит за рамки курса нормальной физиологии.

Легочные емкости. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) включает в себя дыхательный объем, резервный объем вдоха, резервный объем выдоха. У мужчин среднего возраста ЖЕЛ варьирует в пределах 3,5—5,0 л и более. Для женщин типичны более низкие величины (3,0—4,0 л). В Зависимости от методики измерения ЖЕЛ различают ЖЕЛ вдоха, когда после полного выдоха производится максимально глубокий вдох и ЖЕЛ выдоха, когда после полного вдоха производится максимальный выдох.

Емкость вдоха (Евд) равна сумме дыхательного объема и резервного объема вдоха. У человека Евд составляет в среднем 2,0—2,3 л.

Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) — объем воздуха в легких после спокойного выдоха. ФОЕ является суммой резервного объема выдоха и остаточного объема. ФОЕ измеряется методами газовой дилюции, или разведения газов, и плетизмографически. На величину ФОЕ существенно влияет уровень физической активности человека и положение тела: ФОЕ меньше в горизонтальном положении тела, чем в положении сидя или стоя. ФОЕ уменьшается при ожирении вследствие уменьшения общей растяжимости грудной клетки.

Общая емкость легких (ОЕЛ) — объем воздуха в легких по окончании полного вдоха. ОЕЛ рассчитывают двумя способами: ОЕЛ - ОО + ЖЕЛ или ОЕЛ - ФОЕ + Евд. ОЕЛ может быть измерена с помощью плетизмографии или методом газовой дилюции.

Измерение легочных объемов и емкостей имеет клиническое значение при исследовании функции легких у здоровых лиц и при диагностике заболевания легких человека. Измерение легочных объемов и емкостей обычно производят методами спирометрии, пневмотахометрии с интеграцией показателей и бодиплетизмографии. Статические легочные объемы могут снижаться при патологических состояниях, приводящих к ограничению расправления легких. К ним относятся нейромышечные заболевания, болезни грудной клетки, живота, поражения плевры, повышающие жесткость легочной ткани, и заболевания, вызывающие уменьшение числа функционирующих альвеол (ателектаз, резекция, рубцовые изменения легких).

Для сопоставимости результатов измерений газовых объемов и емкостей полученные данные должны соотноситься с условиями в легких, где температура альвеолярного воздуха соответствует температуре тела, воздух находится при определенном давлении и насыщен водяными парами. Это состояние называется стандартным и обозначается буквами BTPS (body temperature, pressure, saturated).

Определение ФЖЕЛ-1 сек., показателей петли потока-объема, бронхиального сопротивления. Диагностическое значение.

ФОРСИРОВАННАЯ ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ (ФЖЕЛ) - количество воздуха, которое может быть выдохнуто при форсированном выдохе после максимального вдоха.

Методика определения . Используется спирограф с большими (10-50 ммсек) скоростями протяжки бумаги. Записывается обычная ЖЕЛ, затем испытуемому предлагают сделать максимально глубокий вдох, на несколько секунд задержать дыхание и с предельной быстротой сделать максимальный пыдох.

Существуют различные способы оценки этой пробы: определение отношения общей величины ФЖЕЛ к ЖЕЛ, определение одмосекунд-ной емкости, т. е. объем воздуха, который исследуемый может выдохнуть за первую секунду максимально форсированного выдоха.

Б.Е. Вотчал и французский врач Тиффно разработали способ диагностики бронхиальной обструкции, основанный на измерении отношения ФЖЕЛ/ЖЕЛ, причем для стандартизации исследований Тиффно предложил измерять односекундную ФЖЕЛ (ФЖЕЛ1с), т.е. объем, выдыхаемый за первую секунду форсированного выдоха. В практике функциональной диагностики (Функциональная диагностика) внешнего дыхания определение процентного отношения ФЖЕЛ1с, к ЖЕЛ получило название пробы (теста) Вотчала — Тиффно. Тест является основным способом объективной оценки нарушений трахеобронхиальной проходимости, используется также для исследования патогенеза этих нарушений по динамике показателя ФЖЕЛ1с/ ЖЕЛ под влиянием некоторых функциональных нагрузок (выдох через сопротивление, до и после физической нагрузки и т.д.) и в процессе ряда фармакологических проб (например, с бронхолитиками разного механизма действия).

Измерение ФЖЕЛ1с и ЖЕЛ производят с помощью спирографии на спирографе, имеющем как малую (для исследования ЖЕЛ при спокойном дыхании), так и большую скорости лентопротяжки (например, 5 и 60 см/мин). После тщательного инструктирования обследуемого и проверки правильного выполнения им форсированного выдоха регистрируют вначале на малой скорости движения бумаги обычную спирограмму дыхательного объема и ЖЕЛ при спокойном дыхании. Затем переключают лентопротяжку на большую скорость и регистрируют спирограмму форсированного выдохи (рис.), следя за тем, чтобы он был произведен после действительно максимально глубокого вдоха, на высоте которого обследуемый должен кратковременно задержать дыхание и вслед за этим осуществить выдох с максимально возможной скоростью. Отметив на спирограмме точку кривой форсированного выдоха, отстоящую на 1 с от его начала, измеряют ФЖЕЛ1с и выражают ее в процентах к жизненной емкости легких обследуемого (фактической, а не расчетной должной!).

У здоровых лиц величина ФЖЕЛ1с колеблется в пределах 70—85% ЖЕЛ. Значение ФЖЕЛ1с менее 70% ЖЕЛ указывает на нарушения трахеобронхиальной проходимости. При тяжелой бронхиальной обструкции (у больных бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом) величина ФЖЕЛ1с может снижаться до 30—20% ЖЕЛ. При органическом сужении просвета бронхов, например при перибронхиальном пневмосклерозе, фармакологические воздействия мало влияют на результаты теста Вотчала — Тиффно.

Снижение ФЖЕЛ1с при нормальной или несколько уменьшенной ЖЕЛ в большинстве случаев указывает на бронхиальную обструкцию, но в редких случаях бывает связано со слабостью сокращения дыхательных мышц у астенизированных больных и при заболеваниях с нейромускулярным типом дыхательной недостаточности, что следует предполагать при отсутствии очевидных клинических признаков нарушения бронхиальной проходимости. Значительное сочетанное уменьшение ФЖЕЛ1с и ЖЕЛ часто обусловлено высокой степенью бронхиальной обструкции, осложненной выраженной эмфиземой легких

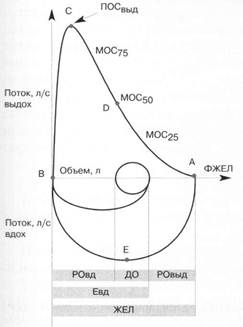

Спирография с регистрацией петли «поток-объем» — современный метод исследования легочной вентиляции, который заключается в определении объемной скорости движения потока воздуха вдыхательных путях и его графическом отображением в виде петли «поток—объем» при спокойном дыхании пациента и при выполнении им определенных дыхательных маневров.

Целью исследования является диагностика вида и степени нарушений легочной вентиляции на основании анализа количественных и качественных изменений спирографических показателей.

Методика проведения. Исследование проводят в первой половине дня, независимо от приема еды. Пациенту предлагают закрыть оба носовых хода специальным зажимом, взять индивидуальную простерилизованную насадку-мундштук в рот и плотно обхватить ее губами. Пациент в положении сидя дышит через трубку по открытому контуру, практически не испытывая сопротивления дыханию Процедура выполнения дыхательных маневров с регистрацией кривой "поток—объем", больному надлежит объяснить, что в пробе с форсированным дыханием выдохнуть в прибор следует так, будто нужно погасить свечи на праздничном торте. После некоторого периода спокойного дыхания пациент делает максимально глубокий вдох, в результате чего регистрируется кривая эллиптической формы (кривая АЕВ). Затем больной делает максимально быстрый и интенсивный форсированный выдох. При этом регистрируется кривая характерной формы, которая у здоровых людей напоминает треугольник

Нормальная

петля (кривая) соотношения объемной

скорости потока и объема воздуха при

проведении дыхательных маневров. Вдох

начинается в точке А, выдох — в точке

В. ПОСвыд регистрируется в точке С.

Максимальный экспираторный поток в

середине ФЖЕЛ соответствует точке D,

максимальный инспираторный поток —

точке Е

Нормальная

петля (кривая) соотношения объемной

скорости потока и объема воздуха при

проведении дыхательных маневров. Вдох

начинается в точке А, выдох — в точке

В. ПОСвыд регистрируется в точке С.

Максимальный экспираторный поток в

середине ФЖЕЛ соответствует точке D,

максимальный инспираторный поток —

точке Е

Бронхиальное сопротивление, т. е. сопротивление трению в трахеобронхиальном дереве, рассчитывается как отношение давления, необходимого для продвижения воздушного потока по дыхательным путям (разность между альвеолярным и атмосферным давлением, которую принято называть альвеолярным давлением), к объемной скорости воздушного потока и выражается в см Н2О л/сек, определяется при спокойном дыхании, на вдохе и выдохе отдельно.

Пневмотахограф имеет устройство для регистрации объемной скорости воздушного потока (пневмотахограммы) и альвеолярного давления. Один из вариантов регистрации альвеолярного давления основан на следующем. При кратковременном покрытии дыхательного потока мгновенно выравнивается давление на всем протяжении от ротовой полости до альвеол. Таким образом, регистрируя давление в трубке, через которую пациент выдыхает, в момент перекрытия, можно измерить альвеолярное давление.

У здоровых людей бронхиальное сопротивление составляет в среднем 1,9—3,6 см Н2О л/сек, в случае патологии оно может значительно, в несколько раз, превышать эту величину.