- •Сборник проектных заданий к спецкурсу: «Оптические свойства твёрдых тел». Аннотация

- •Проект № 1

- •Цель работы:

- •Актуальность:

- •Отражение.

- •Законы отражения. Принцип Гюйгенса. Формулы Френеля. Поляризация света.

- •1.5. Виды отражений.

- •1.6.Дисперсия света. Опыт Ньютона. Виды дисперсий.

- •Решение задач.

- •Тест к проекту № 1.

- •Угол падения луча через воздух на поверхность стекла равен 60 градусов, угол преломления равен 30 градусам. Выберите правильное утверждение.

- •2. На рисунке изображены плоское металлическое зеркало вс и лампочка а. Выберите правильное утверждение (рисунок).

- •Проект № 2

- •2.4.2 Поглощение ик-излучения веществом

- •2.4.3 Способы изображения ик спектров

- •2.4.4 Качественный и количественный анализ по ик спектрам

- •Приготовление образцов

- •2.4.6. Принципы устройства и действия ик-Фурье спектрометров.

- •Глаз пчелы.

- •Методика экспериментов.

- •Результаты экспериментов

- •Тест к проекту №2

- •Проект № 3.

- •3.1. Спектральный анализ. Виды спектров.

- •3.2. Открытие спектрального анализа.

- •3.3. Эмиссионный спектральный анализ.

- •3.4. Источники света.

- •3.5. Спектральные приборы.

- •3.6. Применение эмиссионного спектрального анализа.

- •Тест к проекту № 3.

- •Проект № 4. Абсорбционный анализ

- •Спектральные приборы

- •Лабораторная работа

- •Проект № 5.

- •Введение

- •2.1 Основные определения и понятия

- •2.2 Оптические свойства металлов

- •Приборы для исследования оптических характеристик металлов.

- •2.4.Экспериментальные методики

- •2.5.Техническое применение

- •Изучение оптических свойств пленок вольфрамата лантана, легированных самарием

- •Результаты экспериментов

- •Тест к проекту №5

- •Проект № 6.

- •6.1. Актуальность.

- •6.2. Цель работы

- •6.3. Магнитооптические эффекты.

- •Эффект Керра

- •6.4.Феррит гранат

- •6.5.Лабораторная работа №1. Изучение спектра пропускания и поглощения феррит – граната, при помощи ик – Фурье спектрометра.

- •6.6.Лабораторная работа №2. Определение абсорбции с помощью биохимического анализатора.

- •Тест к проекту № 6

- •Проект № 7

- •7.1.Цель работы:

- •7.2.Актуальность.

- •7.3. Определение молекулы.

- •7.4. Подходы к теоретическому анализу связи между строением сложных молекул и их спектральными свойствами.

- •7.5. Уравнение Шрёдингера.

- •7.5.1. Решение модельного квантового уравнения для ядерной подсистемы.

- •7.5.2. Решении задачи в ангармоническом приближении.

- •7.6. Лабораторная работа.

- •Тесты к проекту №7.

- •1. Молекула состоит из…

- •2. Решение прямой спектральной задачи, состоит в нахождении всех характеристик молекул непосредственно из решения уравнения…

- •3. Уравнение Шредингера -…

- •Общий тест к проектам.

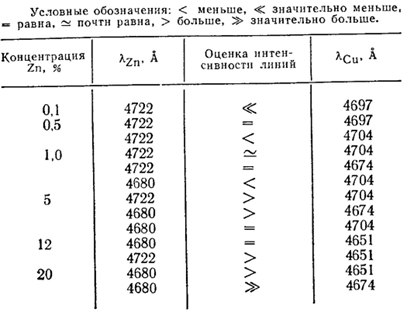

- •Условные обозначения.

3.6. Применение эмиссионного спектрального анализа.

В последнее время, наибольшее распространение получили эмиссионные и масс-спектрометрические методы спектрального анализа, основанные на возбуждении атомов и их ионизации в аргоновой плазме индукционных разрядов, а также в лазерной искре.

Спектральный анализ — чувствительный метод и широко применяется в аналитической химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке, археологии и других отраслях науки.

Приведем некоторые примеры.

Применение №1

Определение легирующих добавок марганца в стали методом трех эталонов.

Цель работы: ознакомление с методом трех эталонов, оличественное определение в стали легирующих добавок марганца.

Необходимые приборы и материалы:

1) Кварцевый спектрограф ИСП-30.

2) Источник возбуждения спектра – генератор ИВС-23 или генераторы ДГ-2, ИГ-3.

3) Секундомер.

4) Комплект эталонов V или IX по указанию руководителя.

5) Микрофотометр МФ-2.

6) Угольные электроды, заточенные на усеченный конус с площадкой 1,5…2 мм. Фотопластинки спектральные тип I.

Теоретическое введение.

Метод трех эталонов. Для проведения количественного анализа методом трех эталонов необходимо построить аналитическую кривую зависимости логарифма относительной интенсивности от концентрации:

lg R = f(С) , (3.2)

где R - относительная интенсивность,

С - концентрация.

Для двух близких спектральных линий связь между разностью почернений этих линий ΔS и их относительной интенсивностью R выражается зависимостью (3.3):

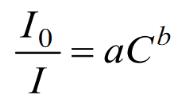

(3.3)

(3.3)

С другой стороны, последнее определяется выражением

,

(3.4)

,

(3.4)

прологарифмировав которое получим:

![]() (3.5)

(3.5)

Таким образом, получим, что

![]() .

(3.6)

.

(3.6)

Угол наклона полученной прямой определяется выражением:

![]() (3.7)

(3.7)

и зависит от коэффициента контрастности y, т.е. от свойств фотографической пластинки. Следовательно, для каждой пластинки нужно вновь фотографировать спектр эталонов и строить градуировочные графики.

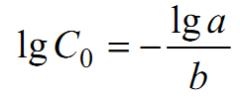

Аналитические кривые строятся в координатах ΔS и lg C. В области нормальных почернений аналитическая кривая должна иметь прямолинейный участок, а в области недодержек – изгиб, как у характеристической кривой.

Для построения градуировочного графика обычно снимают по 3 – 5 параллелей для каждого эталона. График строится по средним значениям.

Метод трех эталонов при определенных условиях превращается в метод одного эталона. Если интенсивности спектральных линий аналитической пары одинаковы, то почернение ΔS = 0. Значение концентрации, при которой наблюдается это равенство интенсивностей, получается из равенства (3.6) при ΔS=0 :

(3.8)

(3.8)

Это значение концентрации C0 не зависит от γ, т.е. от свойств фотопластинки, и, следовательно, точка с координатами ΔS = 0 и lg C0 является постоянной («нулевая точка»). С изменением величины y для разных пластинок в соответствии с уравнением (3.10) меняется угловой коэффициент, и прямая будет вращаться вокруг точки C0.

Используя метод одного эталона, нужно предварительно определить с возможно большей точностью значение C0, а затем снять спектр эталона с концентрацией значительно отличающейся от концентрации C0. Для этого эталона определяется величина ΔS и через точку с координатами (ΔS, lg С) для этого эталона и «нулевую точку» проводится градуировочная прямая.

Этот метод значительно сокращает затраты времени по сравнению с обычным методом трех эталонов.

Ход работы:

Источник возбуждения спектра – генератор ИВС-2З или ИГ-3, включенный по сложной схеме. Индуктивность 0,05 мкГ, емкость конденсатора 0,01 мкФ, ток 1,8…2 А. Время обыскривания (при закрытой щели спектрографа) 30…60 с. Время экспозиции 60 с. Установка источника света для V комплекта эталонов применяется без конденсорной системы освещения щели на расстоянии от щели 25 см. Ширина щели спектрографа 0,018 мм. Установка источника света для IX комплекта эталонов с трехлинзовой конденсорной системой – на стандартном расстоянии. Искровой промежуток 2,5 мм. Обыскривание 30 с. Время экспозиции 60 с.

Примечание. Кремний в IХ комплекте эталонов может быть определен при дуговом возбуждении. Условия анализа: генератор ДГ-2 ток 3.4 А, дуговой промежуток 1,5 мм, предварительный обжиг 10 с, продолжительность фотографирования спектров 5…10 с, в зависимости от чувствительности фотопластинки.

Рис. 3.12 Аналитические пары линий(нм) и их концентрация.

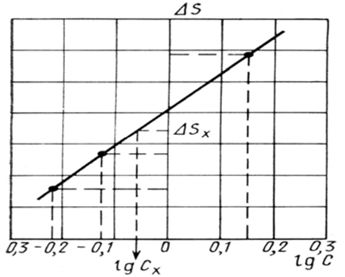

Для получения надежных результатов каждый снимок спектра эталона и образца фотометрируют два-три раза; для одной пары аналитических линий в одном спектре берут среднее значение ΔSср. Построив градуировочный график (рис. 3.13) и найдя для образца величину ΔSср, откладывают ее по оси ординат; на оси абсцисс находят логарифмы неизвестной концентрации. Искомую концентрацию определяют по таблицам логарифмов или антилогарифмов.

Результаты фотометрирования записывают в лабораторный журнал по форме, указанной в таблице 3.2.

Рис. 3.13 Градуировочный график для определения марганца в стали.

Таблица 3.2

Применение №2

Обнаружение бария и бериллия в образцах горных пород.

Цель работы: обнаружение бария и бериллия в пробе методом сравнения спектра пробы со спектрами эталонов или спектром железа. Используя аналитические линии бария и бериллия, ставят условия проведения анализа. По выбранной методике наблюдения спектра находят аналитические линии элементов путем сравнения спектра со спектром искомых элементов или со спектром железа.

Необходимые приборы и материалы:

1) Спектрограф кварцевый ИСП-30.

2) Спектропроектор ПС-18 или ДСП-1.

3) Угольные электроды.

4) Фотопластинки.

5) Проявитель.

6) Фиксаж.

7) Таблицы спектральных линий.

8) Атлас спектральных линий железа.

Ход работы:

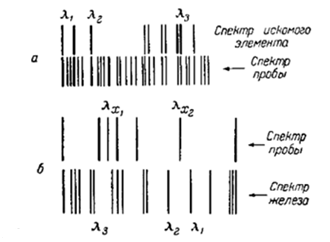

По таблицам спектральных линий устанавливают наиболее чувствительные линии для каждого определяемого элемента. В соответствии с длиной волны этих линий выбирают подходящие фотоматериалы и источник возбуждения спектра. В зависимости от интервала предполагаемой концентрации искомых элементов выбирают способ введения пробы в разряд, экспозицию, ширину щели, силу тока и условия освещения щели. Затем, пользуясь диафрагмой, последовательно снимают спектры чистых солей искомых элементов со спектром пробы в стык (рис. 3.14). Если анализ ведется на каком-либо носителе (уголь, медь), то необходимо снимать в стык и спектр электродов до внесения пробы, элементов. Экспозицию для эталонных спектров берут малой, чтобы в спектрах получились только основные линии.

Сравнивают спектры проб со спектрами эталонов. Если аналитические линии чистых элементов (эталонов) продолжаются в спектре проб и не находятся в спектре электродов, то можно однозначно сказать, что в пробе присутствует данный элемент (рис. 3.14). Если же аналитические линии искомого элемента будут обнаружены и в спектре проб, и в спектре электродов, то окончательный ответ о наличии элемента в пробе можно дать, сравнивая их интенсивности в спектре пробы и электрода.

Рис. 3.14 Установление спектральных линий определённого элемента методом сравнения.

По таблицам спектральных линий выбирают наиболее чувствительные линии бария и бериллия. В дуговом режиме возбуждения барий имеет несколько линий, пригодных для анализа, а именно: 4554; 4934; 5535 и 6496 Å, поэтому для наблюдения можно использовать как стилоскоп, так и спектрограф.

Аналитические линии бериллия 2651 и 2348 Å, возбуждаемые в дуге, расположены в ультрафиолетовой области. Поэтому пригоден только кварцевый спектрограф, на котором возможно вести наблюдения и спектра бария.

Таблица 3.3

Для возбуждения спектра выбирают дугу. Пластинки следует взять марки «Изопанхром» и «Изоортохром», чтобы иметь возможность наблюдать все линии спектра бария. Поскольку в пробе предполагается наличие железа, выбирают ширину щели не больше 0,01 мм, чтобы линию бериллия 2348 Å можно было отличить от линии железа, расположенной рядом. Выбирают освещение щели с фокусировкой на объектив с использованием однолинзового конденсора, сила тока 5 А, экспозицию 40 с, чтобы молекулярный спектр не закрыл линий бария.

Выбрав условия для работы, приготавливают образцы проб и угольные электроды с эталонными солями бария и бериллия. Проверив освещение щели, фотографируют образцы в порядке, указанном в таблице 3.3.

После проявления и высушивания фотопластинки спектры рассматривают на спектропроекторе или через лупу. Если аналитические линии, например, бериллия, равные 2651 и 2348 Å, находятся в спектре проб и отсутствуют в спектре угольного электрода, то в пробе содержится бериллий. Аналогично обнаруживают барий или другой элемент.

Обнаружить эти же элементы можно, сравнивая спектр пробы со спектром железа. Для этого пробу фотографируют только со спектром железа и просматривают спектр на спектропроекторе, ведя анализ по планшетам железа из атласа спектров.

Кварцевый спектрограф ИСП-30, дуга переменного тока (220 В, 10 А); промежуток 3 мм; освещение щели однолинзовым конденсором с фокусировкой на объектив; ширина щели 0,01 мм; пластинки «Изоортохром» чувствительностью 65 единиц ГОСТ; угольные электроды.

Для определения линии бериллия 2651 Å берут планшет из атласа спектра железа( таблица 3.3) в области 2600…2670 Å, а для линии бериллия 2348 Å – планшет в области 2300…2360 Å.

Так как в породе содержится железо, то линии железа в спектре сравнения и в спектре пробы совпадают, это помогает отыскивать нужные линии, если они расположены на участке, не занятом линиями железа. Линия бериллия 2651 Å хорошо определяется, так как она расположена на участке, свободном от линии железа. Линия 2348 Å близко прилегает к линии железа.

Точно так же обнаруживают барий и любой другой элемент.

Применение №3

Анализ метеоритов или редких геологических образцов неизвестного состава

Задача: состоит в том, чтобы качественно определить состав геологического образца.

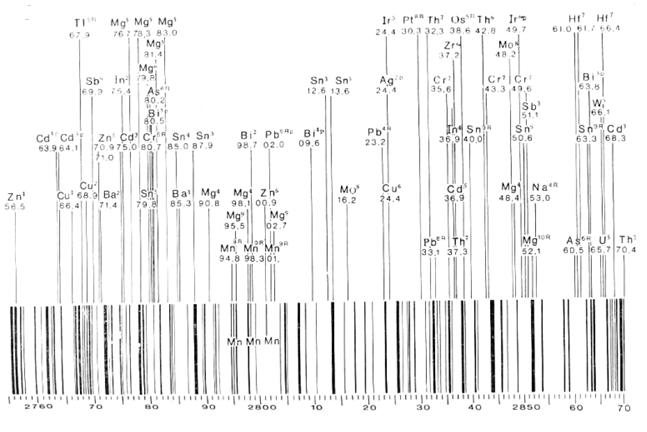

С помощью атласов спектральных линий мы определяем присутствие или отсутствие определенных элементов в образце на выбранной области спектра.

Ход

работы:

Рис. 3.15 Спектр геологического образца.

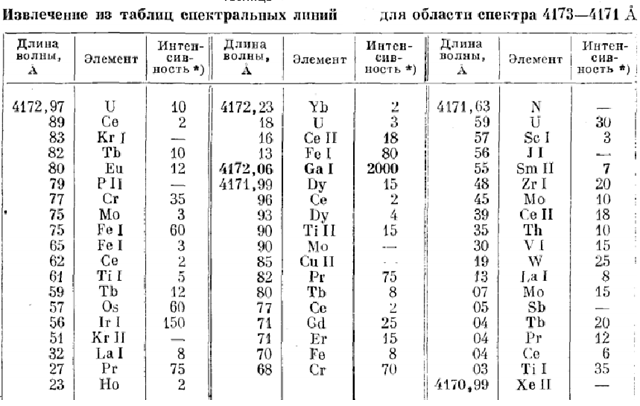

Расшифровка спектра. Для качественного анализа, строго говоря, необходимо и достаточно надежно установить присутствие в спектре одной линии определяемого элемента. В качестве такой линии существенно выбрать его последнюю линию. Ее отсутствие гарантирует нам отсутствие других спектральных линий этого элемента. Если последняя линия надежно обнаружена, то это свидетельствует о наличии в образце искомого элемента. Таким образом, для полного анализа нужно разыскать лишь небольшое число линий в спектре пробы, соответствующее числу определяемых элементов. В действительности дело обстоит несколько сложнее. Такой метод идентификации не гарантирует нас от ошибок. Посмотрев в таблицы спектральных линий, мы легко убеждаемся, что по соседству с любой последней линией расположено большое количество линий других элементов. Для примера приведем здесь окружение последней линии Gal λ = 4172,06 А (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Мы видим, что на протяжении одного ангстрема в ту и другую сторону эту линию окружают более пятидесяти линий самых разнообразных элементов. При той дисперсии, которой обладают обычные приборы для спектрального анализа, практически невозможно отличить эту линию галлия, например, от линий Ti II 4171,90 Å, Mo 4171,90 Å, Fe I 4172,13 Å и т. д. Следовательно, без дополнительных исследований, обнаружив в спектре пробы линию, расположенную вблизи 4172 Å, нельзя утверждать, что это линия галлия. Такая уверенность появляется, если мы убедимся, что в спектре отсутствуют те линии мешающих элементов, которые в таблицах указаны как значительно более яркие, чем накладывающаяся линия. Проверку удобнее всего начинать с последних линий мешающих элементов. В зависимости от дисперсии прибора и точности определения положения линий приходится проводить проверку по тем или иным элементам.

Допустим, что мы пользуемся спектрографом КСА со стеклянной оптикой, имеющим обратную дисперсию в области 4200 Å около 7 Å /мм. При этом легко отождествить линию с точностью до 0,5 Å. Тогда г. Выбранном нами примере для определения галлия нам необходима проверка на Ti, Tb, Os, Ir, Kr, La, Pr, Ho, Yb, U, Ce, Fe, Dy, Mo, Cu, Gd, Er, Cr, N, Sc, J, Sm, Zr. Однако, как правило, большинство из этих элементов может быть сразу отброшено. При возбуждении в дуге не появятся линии Кг, N, J. Если мы имеем дело с образцом горной породы, то, убедившись, что в пробе отсутствуют последние линии La, можно быть уверенным, что отсутствуют слабые линии всех остальных редкоземельных элементов, т. е. отпадает необходимость проверки Tb, Рг, Но, Yb, Се, Dy, Gd, Er, Sm. Проверку Sb, Ti, Mo, Fe, Cu, Cr и Zr производим no последним линиям этих элементов. Убедившись в их отсутствии, можно считать анализ законченным. Но легко может оказаться, что последние линии ряда элементов все же будут обнаружены. Скорее всего это будут линии Ti, Fe, Сn. В этом случае необходимо посмотреть, присутствуют ли линии мешающих элементов более яркие, чем те, которые накладываются на линию 4172,06 Å, например: Fe 4175, 4175,6, 4176,6 и 4177,6; Си 11 4506 или 4556 и Ti 4163,7 Å.

Если в результате такой проверки окажется, что хотя бы одна из проверяемых линий, например линия меди X ~ 4506 Å, в спектре есть, то для определения галлия нужно привлечь другую его последнюю линию X = 4033 А, подвергнув ее такому же исследованию. Легко убедиться, что дополнительно придется проверять только присутствие Мn. По этому довольно длинному описанию выполнение всех проверок представляется чересчур длинным и трудным. Однако в действительности при некотором опыте и разумном подходе количество необходимых проверок невелико и проводится быстро. В случае очень сложных проб иногда приходится прибегать к тщательному измерению длин волн, а иногда и к измерению интенсивностей.

Опыт показывает, что для качественной расшифровки спектра сплавов и несложных геологических образцов опытный аналитик затрачивает несколько минут без применения какой-либо измерительной аппаратуры, кроме спектропроектора или лупы. Большую помощь при такой расшифровке оказывают атласы спектральных линий, в которых, наряду со спектром железа, указаны положения ярких линий элементов, на которые приходится вести анализ.

Применение №4

Анализ медных сплавов

Цель работы: провести анализ образцов латуни.

Приборы и принадлежности: спектрограф в вогнутой дифракционной решеткой, анализируемые образцы латуни; эталонные образцы; градуировочный график.

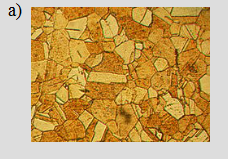

Рис. 3.16 а) макроструктура отшлифованного и протравленного латунного сплава под 400-кратным увеличением; б) латунная игральная кость, рядом слиток меди и цинк.

Схема установки:

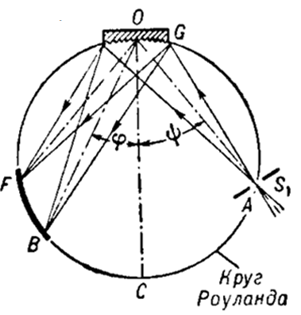

Рис. 3.17

Существует большое число различных схем спектрографов с плоской дифракционной решеткой как с линзой, так и с зеркальной фокусирующей оптикой. В спектрографе с вогнутой дифракционной решеткой нет специальной фокусирующей оптики, а входная щель, решетка и спектральные линии располагаются на окружности (круг Роуланда), диаметр которой равен радиусу кривизны дифракционной решетки ρ.

На рисунке 3.17 показан спектрограф с вогнутой дифракционной решеткой. На нем ρ = ОС – радиус кривизны дифракционной решетки, G – вогнутая дифракционная решетка, ɸ - угол дифракции, ψ – угол падения, АО = ρ cos ψ – расстояние от входной щели S1 до решетки, АО = ρ cos ɸ расстояние от решетки до круга Роуланда, F – плоскость спектра, совпадающая с кругом Роуланда.

Прекрасные по точности результаты удавалось получить при тщательном проведении анализа медных сплавов, в частности латуней и бронз. Основными компонентами латуней являются медь и цинк(рис. 3.18). Кроме того, в них могут содержаться небольшие количества Sn, Pb, Al, Мn, Si, Fe, Ni, Bi. Анализ проводился при возбуждении спектра импульсным разрядом. Параметры разрядной цепи: С = 2 мкф, L = 10 мкгн, R = 10 ом. Применялся спектрограф с вогнутой дифракционной решеткой R= 1,5 м. Ширина щели — 0,06 мм, время обыскривания — 15 сек, экспозиции — 60 сек. Анализируемый образец, являвшийся анодом, обрабатывался до получения плоской полированной поверхности. Противоэлектродом (катодом) служил графитовый стержень диаметром 6 мм с конической 120-градусной заточкой на рабочем конце.

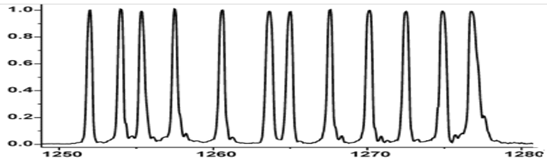

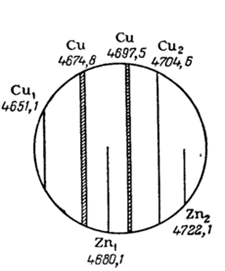

Рис. 3.18 Спектр латуни в области 4800-4600 Å, наблюдаемый в окуляре стилоскопа.

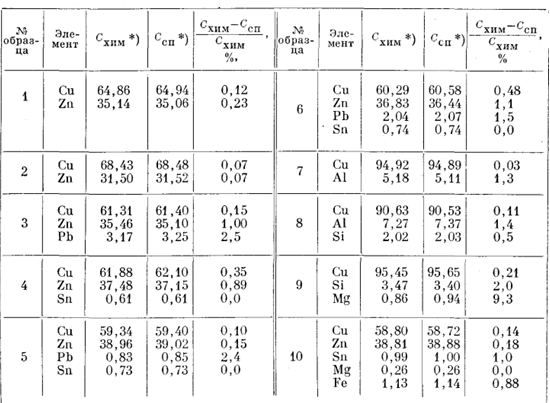

В таблице 3.5 дано сопоставление результатов химического и спектрального определений состава ряда медных сплавов.

Таблица 3.5 Спектроскопические признаки для определения цинка в латуни.

Как видно из следующей 3.6 таблицы «Спектроскопические признаки для определения цинка в латуни», относительные расхождения результатов химического и спектрального анализов редко превышают 1 %, и такой анализ по точности приближается к лучшим фотоэлектрическим методам.

Таблица 3.6

Другие области применения эмиссионного спектрального анализа:

- научные исследования в области астрономии;

- контроль качества на производстве;

- экология и охрана окружающей среды: определение тяжелых металлов в почвах, осадках, воде, аэрозолях и др.;

- геология и минералогия: качественный и количественный анализ почв, минералов, горных пород и др.;

- металлургия и химическая индустрия: контроль качества сырья, производственного процесса и готовой продукции;

- лакокрасочная промышленность: анализ свинцовых красок;

- ювелирная промышленность: измерение концентраций ценных металлов;

- нефтяная промышленность: определение загрязнений нефти и топлива;

- пищевая промышленность: определение токсичных металлов в пищевых ингредиентах;

- сельское хозяйство: анализ микроэлементов в почвах и сельскохозяйственных продуктах;

- археология: элементный анализ, датирование археологических находок;

- искусство: изучение картин, скульптур, для проведения анализа и экспертиз.

Применение №5

Качественный спектральный анализ. Изучение спектра газонаполненных ламп.

Цель: изучение спектра газонаполненных ламп

Оборудование.

1) Спектрометр-гониометр.

2) Стеклянная призма.

3) Дифракционная решетка.

4) Спектральные лампы (гелиевая и натриевая).

Описание лабораторной установки.

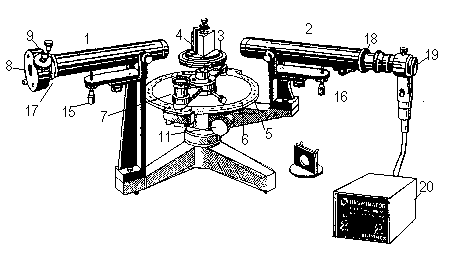

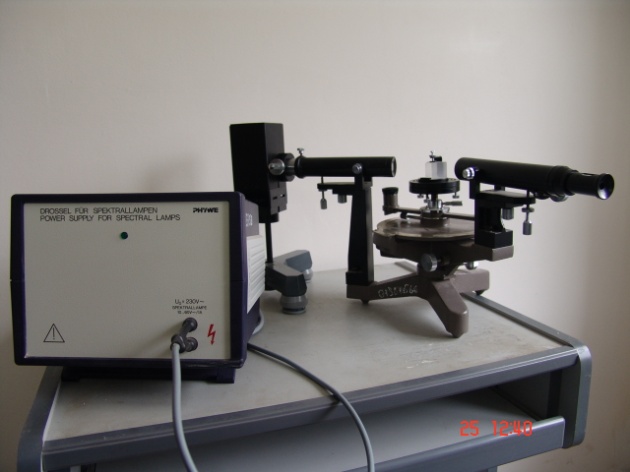

Схематическое изображение лабораторной установки приведено на рисунке 3.19.Внешний вид лабораторной установки показан на рис.3.20.

На рисунке 3.19 цифрами обозначены следующие элементы установки:

1 – коллиматор; 2 – зрительная труба; 3 – столик для установки спектрального прибора; 4 – спектральный прибор (показана призма); 5 – проградуированный вращающийся диск; 6 – отсчетная шкала; 7- лупа для считывания показаний; 8- щель коллиматора; 9 – регулировка ширины щели; 10- окуляр; 11 – стопорный винт, фиксирующий положение вращающегося диска и спектрального прибора относительно друг друга; 12- винт регулировки высоты; 13- стопорный винт зрительной трубы; 14 – регулировка тонкой настройки коллиматора; 15 – винт регулировки коллиматора по высоте; 16- винт регулировки зрительной трубы по высоте; 17- регулировка резкости коллиматора; 18 – регулировка резкости зрительной трубы; 19 – исследуемая лампа; 20 – источник питания лампы.

Рис. 3.19 Схематичное изображение экспериментальной установки.

Рис. 3.20 Внешний вид экспериментальной установки.

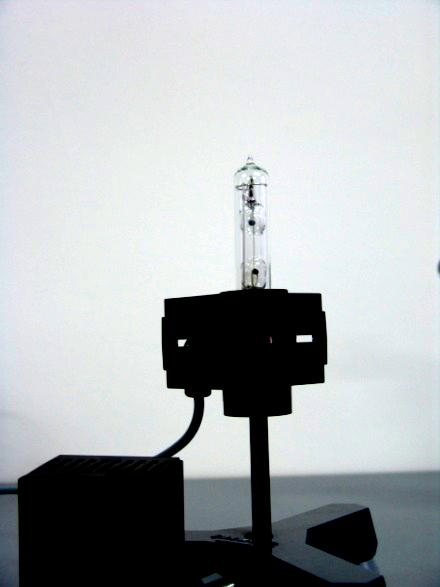

Отдельные элементы лабораторной установки показаны далее на отдельных рисунках.

Рис. 3.21 Спектральные приборы. Слева показана дифракционная решетка, справа – призма.

Рис.3.22 Вид сверху. Видны вращающийся диск, отсчетная шкала, лупа для снятия отсчетов. В центре – столик для спектральных приборов со стопорным винтом.

На рис 3.24 показана щель коллиматора и устройства ее регулировки.

Рис. 3.25 Показан внешний вид спектральной лампы со снятым защитным кожухом.

Рис. 3.26 Внешний вид источника витания для спектральной лампы.

Блок питания установки помещен в стальной корпус размерами 225113225 мм. На верхней крышке блока находится подпружиненная ручка для его переноски. На передней панели находятся гнезда типа Pico 9 для безопасного подключения исследуемой лампы. Используемые спектральные лампы представляют собой лампы с нитевидным электродом, заполнены газом с низким внутренним давлением. Каждая обладает своим собственным спектром излучения. Подчеркнем, что в зависимости от поставленной задачи, излучение одной лампы мы можем считать за известное, а излучение других – за исследуемое. Излучения используемых ламп характеризуются стабильностью, высокой яркостью и постоянством спектральных частот. На рабочий режим лампа выходят спустя несколько минут после прогрева.

Основную сложность при использовании данной установки представляет собой настройка коллиматора. Меняя положение вдвижной пластинки с треугольной прорезью, ширину щели коллиматора с помощью микрометрического винта, наводку на резкость зрительной трубы и коллиматора, добиваются максимально резкого изображения щели.

Конструктивно установка представляет собой спектрометр-гониометр со сменяемым спектральным прибором, рядом с которым располагается исследуемая лампа с блоком питания. Эксплуатационные характеристики на используемые приборы приведены в комплекте технической документации, поставляемой фирмой-изготовителем (немецкая фирма PHYWE). На кожухе лампы имеется круглое отверстие для выхода светового потока. Исследуемый спектральный прибор устанавливается на основании гониометрического столика. Отсчет углов поворота столика производится по угловой шкале с нониусным отсчетом. Для повышения точности для снятия отсчета используется лупа. Излучение используемой лампы, заполняющее щель, преобразуется коллиматором в параллельный пучок, который направляется на призму или дифракционную решетку, установленную на столике гониометра. Отклоненное излучение наблюдается визуально с помощью зрительной трубы, сфокусированной на «бесконечность», что позволяет восстановить изображение щели. Угол отклонения излучения измеряется по отсчетной шкале столика. Отсчет целых градусов производить по шкале лимба против нуля нониуса. К этим данным следует добавить количество десятых долей, снятых по шкале нониуса – первое деление нониуса, совпадающее с каким-либо делением шкалы лимба.

Выполнение работы.

Исследование спектра излучения лампы, наполненной парами натрия

по собственному усмотрению выбрать в качестве спектрального прибора призму или дифракционную решетку

заменить используемую гелиевую лампу на лампу, заполненную парами натрия (рисунки 3.25 и 3.26);

по полученным результатам заполнить следующую таблицу:

Таблица 7.

Выполнение:

Таблица 3.7

По формуле dsinα =кλ мы рассчитали длины волн каждого цвета спектра натриевой лампы,

где к - первый порядок(к=1),

d - период дифракционной решетки,

λ - длина волны.

И заполнили таблицу.

Вывод: мы изучили спектр газонаполненных ламп, в частности натриевой; рассчитали длины волн каждого цвета полученного спектра.