- •8. Теория налогообложения и налоговая система государства

- •9. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация

- •Ценовая дискриминация.

- •11.Собственность и экономические интересы.

- •14. Максимизация прибыли в условия чистой монополии

- •12. Закон спроса и редложения. Рыночное равновесие и его виды. Изменение рыночного равновесия.

- •15 Определение цены и объема производства в условиях совершенной конкуренции

- •18. Заработная плата:модель монопсонии. Роль профсоюзов в установлении з/п

- •20. Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Источники экономич.Прибыли. Функции прибыли.

- •21. Стратегия управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и жизненного цикла организации.

- •23. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами: основные направления различий

- •24. Основные концепции найма. Характеристика содержания, преимущества и недостатков основных источников привлечения кандидатов.

- •1) Найм для "соответствия" - поиск "новой крови"

- •2) Наим для текущей работы - "долгосрочная карьера"

- •3) Найм подготовленных - найм подготавливаемых

- •25. Понятие широкого и узкого отбора персонала. Принципы отбора. Бесконтактное общение с претендентом. Анализ пакета заявительных документов.

- •26. Собеседование как метод отбора персонала

- •27. Профессиональный экзамен и Assessmentcentre в оценке пригодности персонала при найме.

- •28.Трудовая адаптация персонала: задачи, основные этапы.

- •29. Оценка деятельности работников: цели, классификация методов, характеристика приемуществ и недостатков

- •31.Власть и влияние в организации основные формы

- •34. Прикладные программы и методы мотивации труда

- •36.«Системные партнеры» в маркетинге персонала: основные группы, определение возможных намерений.

- •39.Эмпирическое социальное исследование

- •Анкетирование

- •Интервью

- •2. Основные способы формирования выборочной совокупности

- •3. Определение необходимого объема выборки

- •44. Рынок труда: сущность, содержание, структура.

- •47.Служба занятости в рф. Основные задачи деятельности.

- •45.Сущность и формы занятости

- •52. Критерии и методы оценки условий труда и профессиональных рисков.

- •2. Методы обобщенной (интегральной) оценки условий труда.

- •3. Аттестация рабочих мест по условиям труда.

- •53. Организация заработной платы. Основные принципы. Формы и системы оплаты труда.

- •58. Миграция населения. Классификация миграционных потоков.

- •60. Основы организационного проектирования: факторы и параметры.

- •61. Природа и состав функций управления. Взаимосвязь и единство функций процесса и структуры управления.

- •69. Управление изменениями

1. Сущность, функции и структура рынка.

Рынок — есть арена соглашений, договоров, контрактов между равноправными партнерами.

Над хозяйственными связями господствует эк. интерес, а их преобладающей формой явл. координация или согласование действий равноправных партнеров в ходе обмена ресурсами, товарами, услугами, информацией, на основе возмездности и эквивалентности.

Для возникновения рыночной экономики необходимы определенные условия:

1) наличие свободного товаропроизводителя, в собственности которого находятся средства производства и произведённые товары, что предполагает свободу его эконом. деятельности и хоз. инициативы в принятии решений. Свободному товаропроизводителю противостоят другие субъекты рыночных отношений: работник- собственник рабочей силы, а также потребитель благ- собственник денег как выразитель потребления.

2) конкуренция как формула взаимосвязи свободных товаропроизводителей в борьбе за реализацию своих экономических интересов. Стремясь окупить свои затраты и получить прибыль на рынок выходит неограниченное число независимых производителей любого продукта. Конкуренция побуждает снижать издержки, увеличивать производительность труда, повышать качество, чтобы остаться на плаву и дальше участвовать в реализации эконом. власти. Конкуренция явл. важнейшей регулирующей силой рыночной экономики.

3) свободные равновесные цены (основное условие) спрос и предложение как выражение интересов производителей и потребителей взаимодействуют в ходе конкуренции и в конечном счёте ведут к тому уровню цены, на котором решения о продаже и купле взаимосогласуются. Это значит, что устанавливаются равновесие цены, удовлетворяющие интересы производителя и потребителя. Установление равновесных цен возможно лишь в условиях свободного предпринимательства и конкуренции.

Главные фигуры рыночной экономики: производитель — экономический субъект, производящий товары или оказывающий услуги и доставляющий их на рынок, и потребитель — экономический субъект, который приобретает необходимые ему блага и услуги для удовлетворения своих потребностей. Первый обеспечивает предложение, второй представляет спрос. Срез рыночной экономики в аспекте целевого назначения рынков позволяет выделить другие структурные элементы. Прежде всего это рынок ресурсов, т.е. тех факторов, которые необходимы для осуществления самого процесса производства. К нему относится рынок природных ресурсов (земля, вода, полезные ископаемые, энергетические ресурсы), рынок трудовых ресурсов, объектом купли-продажи которых выступает совокупность физ. и духовных способностей людей, рынок капиталов, на котором представлены деньги, акции, фин. Обязательства и другие активы предприятия и банков. Особое место занимает рынок товаров и услуг. На котором совершаются акты купли-продажи потребительских благ (товаров народного потребления и услуг для населения) и капитальных благ (оборудования, сырья, энергии для производства предметов потребления).

Все указанные элементы рыночной экономики постоянно взаимодействуют, взаимодополняют друг друга, находясь во взаимозависимости. Отсутствие или неправильное функционирование хотя бы одного из структурных элементов приводит к тому, что вся рыночная система функционирует нестабильно и не достигает своих целей. Поэтому в условиях перехода к рыночной экономики важно одновременное синхронное формирование рыночных структур.

Рассматривая вопрос о рыночной экономике как системе, важно знать характер устойчивых связей между структурными элементами, которые обеспечивают целостность рынка. В экономической науке принято выделять пять моделей.

чистая конкуренция большое количество производителей однородного продукта свободно входит в рынок;

чистая монополия предложение представлено единственным производителем продукта, который самостоятельно устанавливает цены и блокирует появление конкурентов;

монополистическая конкуренция большое количество производителей дифференцированных продуктов, которые довольно просто входят в рынок и посредством как ценовых, так ещё в большей степени неценовых факторов стараются удержать свою небольшую долю рынка;

олигополия наличие на рынке небольшого количества крупных фирм, продающих однородные и дифференцированные продукты по взаимозависимым ценам и объёмам продаж;

монопсония одному покупателю противостоят многочисленные продавцы.

Современный рынок характеризуется сплетением и взаимодействием различных моделей, хотя приоритетно в нём представлены монополистическая конкуренция и олигополия.

Рыночный механизм выполняет ряд функций:

1.информационная заключается в том, что рынок выявляет общественные потребности, спрос на товары и услуги, а также даёт производителям и продавцам информацию об ориентировочной цене и качестве продуктов. Для принятия решения о производстве товаров любой производитель должен обладать как можно большей информацией о состоянии дел на рынке.

2.регулирующая проявляется в распределении и перераспределении ресурсов в соответствии с платёжеспособным спросом, в установлении свободных равновесных цен; определяет структуру предложения. 3.стимулирующая нацеливает на снижение издержек производства, внедрение новой техники и технологии, рациональное использование ресурсов, обеспечение высокого качества товаров и обслуживания.

4.интегрирующая обеспечивая результативное взаимодействие трёх функций, сводит воедино самостоятельные решения свободных товаропроизводителей, отбирая из них наиболее эффективные для достижения цели.

Механизм функционирования рынка обеспечивает решение 3-х основных хозяйственных проблем: 1) что производить? 2) как производить? 3) для кого производить?

Покупатели с имеющимися у них деньгами выходят на рынок потребит. Благ, чтобы приобрести продукты, одежду и т.д. Предприниматели выносят на этот рынок товары. Покупатели голосуют за этот товар деньгами. Если товар покупают по ценам, превышающим издержки производства, это значит, что товар в данном кол-ве нужен людям, его выгодно производить и предприниматели будут продолжать его выпуск. Если же товар не покупают, то это служит сигналом предпринимателям для сокращения и прекращения выпуска данных товаров. На рынке встречаются деньги для покупки товаров и образующие спрос на них, с другой- определенное кол-во товаров, составляющих предложение. В результате устанавливается цена равновесия при которой все деньги для покупки израсходованы, а все товары – куплены. В рыночной экономике никто не может выступать только покупателем, расходующим деньги. Деньги надо получать, а получать их можно только что-то продавая (раб. сила, земля, средства производства). все это образует предложение, но уже не на рынке потребит. благ, а на рынке ресурсов. С другой стороны предприниматели выносят на рынок деньги, образующие спрос для покупки ресурсов. В результате продавцы получают деньги, а предприниматели – необходимые факторы производства.

2. Товар и деньги как элементы рыночной экономики. Товар и его свойства |

В эконом.теории существуют различные подходы к определению товара и его свойств. Так, с позиций трудовой теории стоимости всякий товар есть продукт человеческого труда, и величина его стоимости определяется общественно-необходимым трудом, затраченным на его производство. Сторонники трудовой теории стоимости, начиная с А. Смита, считали, что товары в определенных количествах приравниваются друг к другу потому, что они имеют общую основу – труд. При этом необходимым условием обмена является различие потребительных стоимостей товаров. В современ.эконом. теории принят иной подход, который берет свое начало в работах представителей теории предельной полезности (К. Менгер,Ф. Визер). Согласно данной теории, стоимость создается в процессе производства, а проявляется на рынке. Покупатель, приобретая на рынке товар, оценивает его полезный эффект, а не затраты труда на его производство. Ценность полезного эффекта – категория во многом субъективная. Ценность имеет лишь то, что ценно в глазах покупателя. Людьми ценятся самые различные материальные и духовные блага и услуги не в результате того, что на их производство затрачен общественно необходимый труд, а потому, что эти блага имеют для них полезность. В реальных ситуациях всегда приходится выбирать или то или это. Субъективная оценка полезности зависит от двух факторов: от имеющегося запаса данного блага и от степени удовлетворения потребности в нем. По мере удовлетворения потребности «степень насыщения» растет, а величина конкурентной полезности падает. Производителю (продавцу) нужно одно, потребителю (покупателю) другое. Производителем движет «невидимая рука рынка»: включаясь в общественное производство, он преследует только свою личную выгоду. Но он получит эту выгоду только в том случае, если на продукцию его труда найдется покупатель (ценитель полезных свойств его товара). Ценность блага двойственна: производитель (продавец) измеряет его издержками производства (затраченным живым и прошлым трудом), потребитель (покупатель) – степенью полезности. Два начала ценности блага не противостоят друг другу. Сущность, функции и основные формы денег Деньги являются одним из величайших изобретений человечества, они имеют длительную историю развития и оказывают огромное влияние на рыночную экономику. В повседневной жизни с деньгами имеют дело все, и на бытовом уровне каждый человек знает, что такое деньги. Тем не менее для экономической науки они все еще полны тайн. До сих пор не существует однозначного определения денег, признаваемого всеми экономистами. Наиболее распространенным среди современных экономистов является функциональный подход к сущности денег. То есть сущность денег определяется выполняемыми ими функциями. Согласно этому подходу деньгами может быть все, что признается людьми в качестве денег и выполняет их функции. Различают пять функций денег: – средство обращения; – мера стоимости; – средство накопления; – средство платежа; – мировые деньги. Функция средства обращения. Выполняя функцию средства обращения, деньги выступают посредником при обмене товаров и услуг (Т-Д-Т). Чтобы функционировать в качестве средства обращения, деньги должны пользоваться: · всеобщим признанием в качестве денег; · быть санкционированными государством на выполнение этой роли. Первое условие является более важным, чем второе. Тем не менее наличие государственной санкции все же оказывает существенное влияние на нормальное функционирование денег в качестве средства обращения. Во-первых, только государство может обязать других субъектов экономики принимать определенные знаки в качестве денег. Во-вторых, государство является важным субъектом экономики. В различных странах через его руки проходит 30–50% всех денежных потоков. В заключение суммируем значение функции денег как средства обращения: 1) Деньги опосредуют движение товаров и услуг, обличая процесс их обращения; 2) Они преодолевают количественные, временные и пространственные границы, присущие бартеру; 3) Сокращают издержки обращения. Функция меры стоимости. В этой функции деньги измеряют ценность или стоимость других товаров. Величина стоимости конкретного товара – вопрос, относящийся к теории цен, нежели к теории денег. Поэтому рассмотрим иной аспект проблемы: как цены получают свое денежное выражение. Существует два подхода: 1) Считается, что сами деньги имеют внутреннюю стоимость. В этом случае процесс установления денежных цен сводится к сравнению стоимости того или иного товара и стоимости денег. Этот подход господствовал в экономической теории до тех пор, пока в обращении реально находились золотые и серебряные деньги, либо их заменители, то есть бумажные деньги, которые разменивались на благородные металлы по первому требованию. Когда бумажные деньги перестали обмениваться на благородные металлы, стало непонятно, какую внутреннюю стоимость имеют деньги. (Например 500-рублевая купюра). 2) Считается, что внутренней стоимости у денег нет, они просто выступают как некоторый знаменатель, с помощью которого удобно выражать соотношение цен товаров между собой. Скажем, один рубль – это некая условная единица стоимости, которая в три раза ниже булки хлеба, тогда булка хлеба стоит три рубля. Этот подход распространяется в наше время. С функцией меры стоимости денег связано свойство денег служить масштабом цен. Масштаб цен – это своего рода технический элемент, который формируется по-разному. Например, перевод одной национальной валюты в другую означает переход от одного масштаба цен в другой. Условия выполнения функции меры стоимости: – процесс ценообразования должен носить рыночный характер; – сами деньги должны обладать достаточной устойчивостью. Функция средства накопления. Функция средства накопления – это способность денег сохранять стоимость или давать возможность использовать имеющуюся в настоящий момент стоимость для будущей покупки. Кроме того, выполнению деньгами функции средства накопления способствует их абсолютная ликвидность. Основным условием выполнения деньгами функции накопления является стабильность их покупательной способности. Если номинальная стоимость денег постоянна, то реальная их стоимость (покупательная способность) может меняться: |

Д=1/Р, где Д – покупательная способность, P – уровень цен.

Накопление денег: 1) тезаврация (накопл. наличных денег) 2) кредитная форма накопл.(банковские вклады,ценныебумаги,страховые полисы). Функция средства платежа.

Основной особенностью этой функции является существование разрыва между движением денег и движением товаров (например предоставление товаров в кредит, оплата штрафов, авансовые платежи). В результате появления данной функции преобразовались и сами деньги, превратившись из бумажных денег в кредитные деньги (чеки, векселя, банкноты).

Чек – денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ чекодержателя кредитному учреждению о выплате держателю чека указанной в нем суммы.

Вексель – особый вид письменного долгового обязательства, дающий его владельцу право требовать по истечении определенного срока уплаты указанной в нем суммы.

Банкнота – форма кредитных денег, выпускаемая эмиссионным банком (ЦБ).

Функция мировых денег.

В этом случае имеется в виду возможность использования денег для международных расчетов.

Традиционно мировыми деньгами выступает золото. В 1944 году из-за решения Бреттон-Вудской конференции монополизм золота пошатнулся, и оно вынуждено было сосуществовать наряду с долларом США, который был признан резервной валютой для расчетов стран – членов МВФ. В 1975 году Ямайская конференция провозгласила окончательный уход золота из международного обращения. Основной валютой стали кредитные деньги, так называемые специальные права заимствования, резервные валюты США, Англии, Франции, Германии, Японии.

Виды денег:

· монетные деньги – исторически унаследованная форма;

· банкноты;

· символические деньги – издержки по производству этих денег существенно ниже их покупательной способности;

· безналичные деньги – деньги на счетах в банках;

· денежные чеки – это приказ банку о выдаче денег со счета владельца чека предъявителю чека;

· электронные деньги – кредитные карточки, дебетовые карточки;

· «почти деньги» - вклады, помещенные в банк под процент.

3.Источники и движущие силы экономического развития. Критерии экономического развития. Источником экономического прогресса, как и любого другого, являются противоречия. Отсутствие противоречий равносильно остановке движения, прекращению самой жизни. Основой и движущей силой развития производства является его противоречивое взаимодействие с потреблением. Противоречие между производством и потреблением в действительности опосредуется взаимодействием между производительными силами и производственными отношениями. Всякое противоречие включает в себя моменты тождества и различия и является результатом их взаимоотношения. Применительно к противоречию производительных сил и производственных отношений это означает, что: 1. Всякое производственное отношение является также производительной силой, и наоборот. Например, кооперация характеризует взаимосвязь между людьми и является производственным отношением, но само функционирование данного производственного отношения означает рождение новой производительной силы (кооперация труда индивидов дает возможность делать то, что каждый в отдельности сделать не может). С другой стороны, любая производительная сила, например, система машин на фабрике представляет собой опредмеченные производственные отношения. В самих машинах, их способе функционирования заключена необходимость определенного способа взаимодействия между людьми. 2. Производительные силы и производственные отношения не только тождественны, но и различны, и относительно самостоятельны. Так, одна и та же техника как элемент производительных сил может использоваться в обществах с различной организацией производственно-экономических отношений. А одни и те же экономические отношения могут основываться на применении различных элементов производительных сил. Хотя, разумеется, эта самостоятельность имеет свои пределы. 3. Действительное развитие способа производства как единства производительных сил и производственных отношений является противоречием, включающим в себя как моменты тождества, совпадения, так и моменты различия (на определенной стадии — противоположности) производительных сил и производственных отношений. Так, всеобщее огосударствление экономики бывшего СССР явно не соответствовало уровню развития производительных сил. Поэтому единство производительных сил и производственных отношений или не достигалось, что вело к углублению диспропорций, или достигалось через различные превращенные и искаженные экономические формы (теневую экономику, затратный механизм хозяйствования и т.д.). Противоречия между производительными силами и производственными отношениями здесь не находили адекватной формы движения и разрешения и поэтому накапливались и обострялись. В настоящее время они разрешаются путем разгосударствления и приватизации, перестройки хозяйственного механизма, рыночной трансформации экономики. В целом влияние производственных отношений зависит от степени их соответствия уровню и характеру развития производительных сил. Наличие такого соответствия обусловливает прогрессивную роль производственных отношений. Противоречие между производительными силами и производственными отношениями — наиболее общее противоречие способа производства, который внутри себя содержит целую систему противоречий между различными элементами общественного производства (между производством и потреблением, техникой и технологией, раб.силой и ср-ми пр-ва и т.д.). Внутренние противоречия между различными элементами способа производства — это источник, а элементыв своих взаимоотношениях выступают как движущие силы экономического развития. Можно, например, сказать, что движущими силами экономического развития являются производительные силы, производственные отношения, их элементы: человек, потребности, интересы, стимулы и др. Экономические интересы — это побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей. Поэтому они выступают движущими силами экономического прогресса, образуют ту "пружину", которая приводит в движение экономический механизм. Развитие обществ-гопроизва в единстве его производит-х сил и производств-х отн-й включ-т в себя простое и расшир-е воспроиз-во. Вопроиз-во – тот же процесс произ-ва, рассматриваемый в непрерывном потоке своего возобнов-я. При простом вопроиз-вепроиз-во возобнов-ся в неизменном масштабе (та же продукция, в тех же объемах и при помощи тех же ф-ров произ-ва), а при расшир-м воспроиз-ве – в возрастающих масштабах (возраст-т произ-во, измен-ся ф-рыпроиз-ва). В последнем случае имеет место эк-кий рост. Под эк-ким ростом поним-ся кол-венные и качеств-е измен-я в произ-ве, выраж-ся в увелич-у его конеч-х рез-тов. В отличие от эк. роста, эк-кое развитие выраж-ся в измен-и меры эк-кого движ-я как единства его кол-венных и кач-х хар-к. Различ-т 2 осн-х типа эк-кого роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный рост достиг-ся за счет кол-венного увелич-я ф-ров произ-ва на прежней технич-й, квалиф-й и организац-й основе. Интенсивный тип эк-кого роста имеет место в том случае, когда увелич-е масштабов произ-ва достиг-ся за счет качеств-госоверш-я его ф-ров (ср-в произ-ва, раб. силы и их использ-я). В действ-стиэкстенсив-й и интенсив-й типы эк-кого роста переплет-ся и взаимодейтсв-т м/у собой. Разв-е обществ-гопроиз-ва как сложной эк-кой системы проходит опред-е ступени, они располаг-ся в опред-м пор-ке по степени сложности и прогрессивности. Кроме того каждая подсистема общ-ва относ-но самостоятельна и к ней не м.б. применен свой критерий, поэтому общий критерий д.б. диффер-н применительно к подсистемам. Суть общ-ва раскрыв-ся ч/з противоречие м/у ч-ком и природой. Развитие предметного мира и разв-е ч-ка есть по существу 2 ст. одного и того же естественно-историч-го процесса разв-я общ-ва. В первом случае данный процесс выражен со ст. объекта, во втором – со ст. субъекта. М/у ними – целое множ-во опосредующих звеньев и соотв-но критериев развития. По каждому из них м. в той или иной степени судить об ур-неразв-я общ-ва. Критерии:

Наиболее общим объективным критерием общественно-эк-кого прогресса явл-сяур-нь развития производит-х сил. Этот критерий м.б. диф-н и конкретизирован ч/з такие категории, как степень разв-я обществ-горазд-я и копер-и труда, рост прибавочного продукта, эф-стьпроиз-ва, развитие способ-й ч-ка и т.д. Но эти отн-я м.б. выражены и ч/з интегральный критерий, объед-й и обобщенно выраж-й степень разв-я общ-ва как целого в единстве его производит-х сил и производств-х и др. обществ-х отн-й. Таким интегральным критерием явл-ся общественно-эк-кая формация (исторически определенная ступень в развитии человеческого общества, характеризующаяся свойственным только ей способом производства и обусловленными этим способом социальными и политическими отношениями, юридическими нормами и учреждениями, а также идеологией. Основными общественно-экономическими формациями являются: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая), в основе к-рой лежит опред-й способ произ-ва. 5. Совокупный спрос и совокупное предложение

Совокупный

спрос (

Совокупный

спрос

— Спрос населения страны на потребительские товары — Спрос предприятий на инвестиции — Государственные закупки (госзаказы)

Потребление: с ростом уровня цен реальная покупательская способность падает, в результате чего потребители будут чувствовать себя менее состоятельными и соответственно будут покупать меньшую долю реального выпуска по сравнению с той, которую они купили бы при прежнем уровне цен. Инвестиции: рост уровня цен приводит, как правило, к росту процентных ставок. Кредит становится более дорогим, а это удерживает фирмы от осуществления новых инвестиций, т.е. повышение уровня цен, воздействуя на процентные ставки, приводит к уменьшению второй составляющей — реального объема инвестиций. Государственные закупки товаров и услуг: в той степени, в которой расходные статьи госбюджета определяются в номинальном денежном выражении, реальная величина государственных закупок при повышении уровня цен также будет сокращаться. Чистый экспорт: при росте уровня цен в одной стране импорт из других стран будет расти, а экспорт из этой страны — сокращаться, в результате реальный объем чистого экспорта снизится.

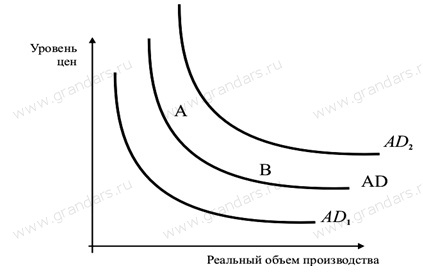

Равновесный уровень цен и равновесный объем производства Совокупный спрос и предложение воздействуют на установленние равновесного общего уровня цен и равновесного объема производства в экономике в целом. При прочих равных условиях, чем ниже уровень цен, тем большую часть национального продукта захотят приобрести потребители. Зависимость между уровнем цен и реальным объемом национального продукта, на который предъявляется спрос, выражается графиком совокупного спроса, который имеет отрицательный наклон.

На

динамику потребления национального

продукта влияют ценовые и неценовые

факторы. Действие

ценовых факторов

реализуется через изменение в объеме

на

товары и услуги и графически выражается

движением вдоль кривой

от

точки

Ценовые факторы кроме уровня цен: Эффект процентной ставки. При постоянной денежной массе увеличение уровня цен вызовет увеличение процентной ставки, так как растет потребность в деньгах у потребителей для покупок товаров, у производителей для оплаты ресуров. Но возросшие процентные ставки сократят потребительские расходы и инвестиции, то есть произойдет сокращение на реальный объем национального продукта. Высокая процентная ставка увеличит объемы вкладов населения, тем самым отвлекая деньги от спроса на товары. Эффект богатства (дохода). Рост уровня цен (инфляция) сокращает реальную стоимость, или покупательную способность, финансовых активов (акций, облигаций) с фиксированной стоимостью, которой владеют покупатели. В результате снижаются потребительские расходы и Эффект импортных закупок. При увеличении цен внутри страны на отечественные товары падает спрос на отечественные товары, а на более дешевые импортные увеличивается. Одновременно снижается экспорт товаров за границу. Все это приведет к снижению на отечественные товары. И наоборот, если растут цены на импортные товары, то возрастет спрос на отечественные товары, как это произошло в России после дефолта 1998 года.

Неценовые детерминанты (факторы) влияющие на совокупный спрос: Потребительские расходы, которые зависят от:

Инвестиционные расходы, к которым относят:

Государственные расходы Расходы на чистый экспорт Национальный доход других стран. Если национальный доход стран растет, то они увеличивают закупки за границей и тем самым способствуют увеличению совокупного спроса в другой стране. Валютные курсы. Если курс на собственную валюту растет, то страна может больше закупать иностранных товаров, а это ведет к увеличению AD. Совокупное предложение Совокупное предложение — реальный объем национального продукта, который может быть произведен при различном (определенном) уровне цен.

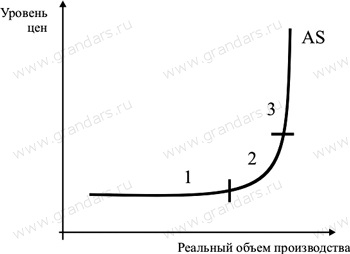

Закон совокупного предложения — при более высоком уровне цен у производителей возникают стимулы увеличения объема производства и соответственно увеличивается предложение изготовляемых товаров. График совокупного предложения имеет положительный наклон и состоит из трех частей:

Неценовые факторы совокупного предложения:

Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели

Совокупное

предложение

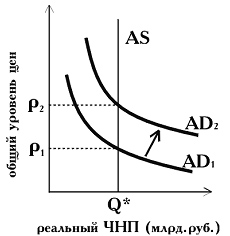

( Основным фактором, влияющим на , является также уровень цен, причем зависимость между этими показателями прямая. Неценовыми факторами являются изменения в технологии, ценах на ресурсы, налогообложении фирм и т.д., что графически отражается сдвигом кривой AS вправо или влево. Кривая AS отражает изменения совокупного реального объема производства в зависимости от изменения уровня цен. Форма этой кривой во многом зависит от того, в каком временном промежутке находится кривая AS. Различие между краткосрочным и долгосрочным периодом в макроэкономике связывают в основном с поведением номинальных и реальных величин. В краткосрочном периоде номинальные величины (цены, номинальная зарплата, номинальная ставка процента) под воздействием колебаний рынка меняются медленно, являются "жесткими". Реальные же величины (объем выпуска, уровень занятости, реальная процентная ставка) изменяются значительно и их считают "гибкими". В долгосрочном периоде ситуация прямо противоположная. Классическая модель AS Классическая модель AS описывает поведение экономики в долгосрочном периоде. При этом анализ AS строится с учетом следующих условий:

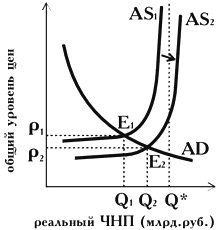

В этих условиях кривая AS вертикальна на уровне выпуска при полной занятости факторов производства (рис. 2.1). Сдвиги AS в классической модели возможны лишь при изменении величины факторов производства или технологии. Если такие изменения отсутствуют, то кривая AS в краткосрочном периоде зафиксирована на потенциальном уровне, и любые изменения AD отражаются только на уровне цен. Классическая модель AS AD1 и AD2 — кривые совокупного спроса AS — кривая совокупного предложения Q* — потенциальный объем производства.

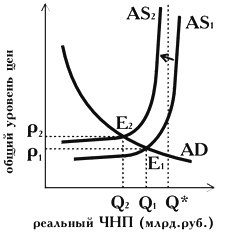

Кейнсианская модель AS Кейнсианская модель AS рассматривает функционирование экономики в краткосрочном периоде. Анализ AS в этой модели базируется на следующих предпосылках:

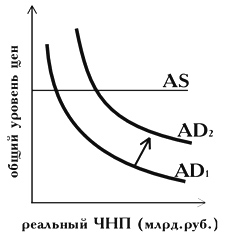

Кривая AS в кейнсианской модели горизонтальна или имеет положительный наклон. Следует обратить внимание на то, что в кейнсианской модели кривая AS ограничена справа уровнем потенциального объема выпуска, после чего она приобретает вид вертикальной прямой, т.е. фактически совпадает с долгосрочной кривой AS. Таким образом, объем AS в краткосрочном периоде зависит главным образом от величины AD. В условиях неполной занятости и жесткости цен колебания AD вызывают прежде всего изменение объема выпуска (рис. 2.2) и лишь впоследствии смогут отразиться на уровне цен. Кейнсианская модель AS

Итак, мы рассмотрели две теоретические модели AS. Они описывают вполне возможные в действительности разные воспроизводственные ситуации, и если объединить предполагаемые формы кривой AS в одну, то мы получим кривую AS, включающую три отрезка: горизонтальный, или кейнсианский, вертикальный, или классический и промежуточный, или восходящий. Горизонтальный отрезок кривой AS соответствует экономике спада, высокому уровню безработицы и недоиспользованию производственных мощностей. В этих условиях любое повышение AD — желательно, так как оно ведет к росту объема производства и занятости, не увеличивая при этом общий уровень цен. Промежуточный отрезок кривой AS предполагает такую воспроизводственную ситуацию, когда увеличение реального объема производства сопровождается некоторым ростом цен, что связано с неравномерным развитием отраслей и применением менее производительных ресурсов, поскольку более эффективные ресурсы уже задействованы. Вертикальный отрезок кривой AS имеет место тогда, когда экономика работает на полную мощность и достичь дальнейшего роста объема производства в короткий срок уже невозможно. Увеличение совокупного спроса в этих условиях приведет к повышению общего уровня цен. Общая модель AS. I — кейнсианский отрезок; II — классический отрезок; III — промежуточный отрезок.

5. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Эффект храповика Пересечение кривых AD и AS определяет точку макроэкономического равновесия, равновесный объем выпуска и равновесный уровень цен. Изменение в равновесии происходит под влиянием сдвигов кривой AD, кривой AS или той и другой вместе. Последствия увеличения AD зависят от того, на каком отрезке AS оно проходит:

Сокращение AD должно привести к следующим последствиям:

Однако существует один важный фактор, который модифицирует последствия снижения AD на классическом и промежуточном отрезках. Обратное движение AD из положения в (рис. 2.4) может не восстановить первоначальное равновесие, по крайней мере, в короткий период времени. Это связано с тем, что цены на товары и ресурсы в современной экономике являются во многом негибкими в краткосрочном периоде и не проявляют тенденцию к снижению. Это явление получило название эффекта храповика (храповик — это механизм, который позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Рассмотрим действие этого эффекта с помощью рис. 2.4. Эффект храповика

Первоначальный

рост AD, до состояния

привел

к установлению нового макроэкономического

равновесия в точке

Как мы выяснили эффект храповика связан с негибкостью цен в краткосрочном периоде. Почему же цены не имеют тенденции к снижению?

Однако в долгосрочном периоде при падении цены будут понижаться, но даже в этом случае экономика вряд ли сможет вернуться в первоначальную точку равновесия. 2.5 Последствия роста AS

Смещение кривой AS. При увеличении совокупного предложения экономика перемещается в новую точку равновесия, для которой будет характерно снижение общего уровня цен при одновременном росте реального объема производства. Снижение совокупного предложения привезет к росту цен и уменьшению реального ЧНП (рис. 2.5 и 2.6). Итак, мы рассмотрели важнейшие макроэкономические показатели — совокупный спрос и совокупное предложение, определили факторы, влияющие на их динамику, и проанализировали первую модель макроэкономического равновесия. Этот анализ послужит определенным трамплином для более детального изучения макроэкономических проблем. 2.6 Последствия падения AS

6. 1. Инфляция: сущность, причины, виды, последствия Понятие инфляции Инфляция как экономическое явление органически связана с возникновением и функционированием денег. Сущность этого явления выражается в переполнении каналов обращения денежной массой сверх нужного их количества для обслуживания рынка. А это вызывает обесценение денег, падение их покупательной способности, рост цен на товары и услуги. В современном понимании инфляция - явление, органически связанное с ростом цен и измеряемое обратными величинами от роста цен. Инфляция - это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. Подстегивать рост цен могут разнообразные экономические обстоятельства: энергетический кризис, изменения в динамике производительности труда, структурные сдвиги в системе воспроизводства, циклические и сезонные колебания, монополизация рынка, введение новых ставок налогов и многое другое. Но не всякий рост цен - инфляция. Колебания цен на отдельные товары и услуги в зависимости от изменений спроса и предложения - закон рыночной экономики. Однако когда явление начинает носить устойчивый характер и из исключения превращается в правило современной экономики, такого объяснения оказывается недостаточно. При инфляции нарушаются установившиеся пропорции в ценах на товары и услуги, продавцу и покупателю становится все сложнее принять оптимальное экономическое решение. Еще труднее дать экономический прогноз и провести долгосрочные расчеты. Возникает риск при крупном инвестировании. Защитными мерами от такого риска начинают выступать растущие ставки процента и высокие нормы прибыли, что в свою очередь ведет к росту цен. Предпринимательская деятельность в этих условиях ориентируется на краткосрочные решения, капитал преимущественно концентрируется в торгово-посреднической сфере и в своем движении приобретает спекулятивное направление. Такова наша сегодняшняя экономическая реальность. Инфляция - это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи с длительным не равновесием на большинстве рынков в пользу спроса. 1.2 Причины инфляции Есть множество причин инфляции, однако, в каждой стране складываются свои социально-экономические условия ее возникновения. Выделяют внешние и внутренние причины инфляции. К внешним причинам относятся: 1. Интернационализация хозяйственных связей: наличие инфляции в других странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортируемых товаров. Центральный банк страны для создания собственных валютных резервов скупает иностранную валюту у коммерческих банков, выпуская для этих целей дополнительную национальную валюту, что увеличивает количество денег в обращении. 2. Мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 70-х гг. XX столетия вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на сырую нефть - в 20 раз. В результате цены на готовую продукцию резко подскочили в Японии, США, Западной Европе. Этот фактор имеет большое значение, например для Белоруссии, экономика которой на 90% и более зависит от импорта топливно-энергетических ресурсов. Рост цен на них является одной из главных причин раскручивания инфляционной спирали. Кравцова Г.Ф. Основы экономической теории (Макроэкономика). - Хабаровск: Дальневосточный Государственный университет путей сообщения, 2000. Внутренние причины обусловлены состоянием экономики данной страны. Среди них можно выделить: 1. Дефицит госбюджета. Если он покрывается займами Центрального банка страны, количество денег в обращении резко возрастает, но оно не подкреплено выпуском товаров, что ведет к инфляции. Сам дефицит бюджета возникает в результате постоянного роста расходов государства на финансирование общенациональных экономических и социальных программ (оборонная система, образование, экология, помощь безработным, содержание государственного аппарата, включая правоохранительные органы) и т.д. Чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли экономики, например, в сельское хозяйство, не дающие должного экономического эффекта. Образно говоря, государство начинает жить не «по карману». 2. Расходы на военные цели. Они, во-первых, увеличивают расходную часть бюджета, являясь постоянной причиной бюджетного дефицита, что, как было отмечено, ведет к инфляции. Во-вторых, люди, занятые в военном секторе экономики, не создают потребительский продукт, а выступают на потребительском рынке только в роли покупателей, увеличивая платежеспособный спрос. Следовательно, военные ассигнования являются мощным фактором инфляции, так как вызывают огромный рост денежной массы без соответствующего товарного покрытия. 3. Расход на социальные цели не адекватные эффективности национальной экономики. В случаях экономических кризисов, спада производства уровень жизни населения снижается. Правительство стремится поддержать население путем дополнительных ассигнований на социальные цели (индексация зарплаты, выплата различных пособий, в том числе по безработице, различных доплат и т.п.), что ведет к увеличению количества наличных денег в обращении и усиливает инфляцию. 4. Инфляционные ожидания, являющиеся одним из основных факторов инфляции. Когда начинается инфляция, население планирует свое поведение в ожидании дальнейшего роста цен. Оно начинает приобретать товары сверх своих текущих потребностей. Происходит «бегство от денег». Спрос начинает стимулировать предложение, что подстегивает рост цен. Кроме того, ожидания предполагаемого уровня инфляции включаются в долгосрочные контракты (как правило, не менее года), заработную плату и другие платежи. Высокая зарплата, обусловленная предшествующими ожиданиями, стимулирует дальнейший рост цен. Она блокирует усилия правительства по снижению темпов инфляции. 5. Общее повышение уровня цен связывается с изменением структуры рынка в ХХ веке. Современный рынок отличается от рынка свободной конкуренции, для которого характерными были множество продавцов и покупателей, однородность производимой продукции, свободное передвижение капиталов. Рынок стал олигополистический, конкуренция несовершенной: монополии обладают известной степенью власти над ценой и они заинтересованы в «гонке цен». 6. Структурные нарушения в экономике - диспропорции между накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства. 7. Наконец нельзя не отметить традиционно классическую причину инфляции. Современное денежное обращение осуществляется бумажными знаками, прервавшими всякую связь с золотом. В эпоху «золотых денег» их избыток преодолевался «уходом» золота из сферы обращения в сферу накопления, оно становилось сокровищем. В отличие от золотых денег, бумажным просто некуда уйти: сфера обращения их единственная обитель. Рост цен требует для обращения еще большего количества денежных знаков, а каждая новая их порция ведет к новому росту цен. За внедрение бумажных денег человечеству приходится расплачиваться. Природа мстительна, и она ничто нам не уступает даром. Ермишин П.Г. Основы экономической теории. - Симферополь, 2003. Множество причин инфляции отмечается практически во всех странах. Однако комбинация различных факторов этого процесса зависит от конкретных экономических условий 1.3 Виды инфляции В мировой экономической теории и практике выделяются два вида инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Инфляция спроса возникает в результате увеличения совокупного спроса в условиях полной загрузки производственных мощностей, а значит, и невозможности отреагировать увеличением выпуска продукции (рис. 1). Рис. 1. Инфляция спроса Причинами увеличения спроса могут быть; увеличение государственных заказов и рост заработной платы, а также рост покупательной способности населения. В обращении появляется масса денег, не обеспеченная товарами. Инфляция предложения (издержек) возникает вследствие роста цен из-за увеличения издержек производства. Причинами роста издержек могут быть - увеличение цен на сырье, действия профсоюзов по повышению заработной платы, монополистическое или олигополистическое ценообразование на ресурсы и др. (рис. 2). Рис. 2. Инфляция предложения Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует инфляционную спираль «цены - заработная плата». В условиях инфляции спроса экономические агенты постепенно корректируют свое поведение: ставки номинальной заработной платы повышаются в новых трудовых соглашениях в соответствии с возросшими инфляционными ожиданиями. Повышение ставок номинальной заработной платы вызывает рост средних издержек производства, что является основой для развертывания инфляции издержек. Также инфляцию различают в зависимости от темпов, характера протекания, ожиданий и масштаба охвата. По темпам инфляции можно выделить умеренную инфляцию (рост цен составляет менее 10% в год); галопирующую инфляцию (рост цен составляет от 10 до 200% в год); гиперинфляцию (рост цен составляет более 50 % в месяц). Наиболее губительна для экономики гиперинфляция, которая выражается в астрономическом росте количества денег в обращении. Роль денег в экономике сильно уменьшается, а промышленные предприятия переходят на другие формы расчетов (например, бартер, взаиморасчеты). По признаку ожидаемости можно выделить ожидаемую инфляцию, которая ожидается и прогнозируется правительством и населением, и неожиданнуюинфляцию, которая характеризуется внезапным скачком цен. Последняя оказывает неоднозначное влияние на поведение населения в зависимости от состояния инфляционных ожиданий. Если в стране отсутствуют инфляционные ожидания, то население, рассчитывая на краткосрочность роста цен, меньше приобретает и больше сберегает денег. Спрос уменьшается и оказывает давление на производителей, побуждая их снижать цены (проявляется действие закона Пигу). Макроэкономическое равновесие восстанавливается. Если же в стране инфляционные ожидания велики, внезапный рост цен побуждает население закупать товары впрок. Спрос растет, что ведет к дальнейшему росту цен и увеличению инфляции. По масштабу охвата можно выделить локальную инфляцию, имеющую место в отдельных странах, и мировую, охватывающую группу стран или целые регионы. По характеру протекания различают открытую инфляцию, отличающуюся продолжительным ростом цен, и подавленную, возникающую при твердых «замороженных» розничных ценах на товары и услуги при одновременном росте денежных доходов населения. В этом случае товары исчезают с прилавков и переходят в разряд дефицитных, а цены растут на «черном рынке». Открытая инфляция присуща странам с рыночной экономикой, где свободное взаимодействие спроса и предложения способствует открытому,ничем не стесненному росту цен в результате падения покупательной способности денежной единицы. Хотя открытая инфляция и искажает рыночные процессы, тем не менее она сохраняет за ценами роль сигналов, показывающих производителям и покупателям сферы выгодного приложения капиталов. Тем самым открытая инфляция сама выступает своего рода антиинфляционным средством. Подавленная инфляция присуща экономике с административным контролем над ценами и доходами. Она потому-то и называется «подавленной» что жесткий контроль над ценами и доходами не позволяет открыто проявляться инфляции в единственно доступной ей форме: в росте денежных цен. В такой ситуации инфляция принимает «подпольный» характер, внешне цены стабильны, но поскольку масса денег фактически возросла, избыток денег трансформируется в товарный дефицит, который не может быть компенсирован ростом производства. При подавленной инфляции только часть денежных знаков является деньгами, тогда как другая, неотоваренная часть, немедленно превращается в лжеденьги, при этом никто не знает, чем же он располагает - деньгами или лжеденьгами? Такая загадочность по-разному влияет на поведение покупателей и продавцов. Покупатели стараются «поймать» дефицитный товар, превратив денежные знаки в подлинные деньги. Но именно дефицитность товара означает, что покупка становится случаем, удачей, лотереей. Возникают очереди - постоянные, унылые и озлобленные. Продавцы же начинают спекулировать дефицитным товаром. Появляется «черный рынок» - нелегальная форма инфляции в условиях ее подавления. «Черный рынок», в какой то мере, показывает подлинные цены товаров. При этом получается, что покупателей грабят дважды: административно-неподвижные цены лицемерно свидетельствуют свою «стабильность» (и значит, отсутствие причин для повышения зарплаты!), но людям, получающим доходы по уровню официальных ценников пустых магазинов, на самом деле приходится покупать товары по ценам «черного рынка». Более того, иллюзия неизменности цен создает видимость экономического благополучия, вводя в заблуждение и покупателей, и продавцов, и правительство (до сих пор часть нашего общества вздыхает по тем «низким» и «стабильным» ценам, которые не отражали никакой экономической реальности). Подавленная инфляция неизлечима, ее можно только «обезболить» загнав еще глубже, не позволяя проявиться, и тем «взрывая» уже всю экономику. Да и добиться этого можно лишь административными методами. В результате экономику ожидает подлинная катастрофа. Дело в том, что подавление инфляции на протяжении десятилетий настолько искажает цены, что реальные экономические процессы просто не означаются, общество живет самообманом и приучается к нему. Кравцова Г.Ф. Основы экономической теории (Макроэкономика). - Хабаровск: Дальневосточный Государственный университет путей сообщения, 2000. 1.4 Последствия инфляции Многообразием причин инфляции объясняется и разнообразие ее последствий. Небольшие ее темпы содействуют временному оживлению рыночной коньюктуры, а по мере углубления она превращается в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. Высокие темпы роста общего уровня цен дезорганизуют хозяйство, наносят серьезный экономический ущерб как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу из-за неопределенности рыночной коньюктуры. В результате неравномерного роста цен усиливаются диспропорции между отраслями экономики, искажается структура потребительского спроса, цена перестает быть объективным информационным сигналом для предпринимателя и потребителя. Возникают трудности с долгосрочным планированием, повышается риск инвестирования. Во время инфляции активизируется бегство от денег к товарам, возрождается бартер. Инфляция обесценивает все виды поступлений денег домохозяйствам, предприятиям и государству, а также сбережения. Потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредит, одновременно кто-то выигрывает. В нарушенном хозяйственном механизме падает реальная зарплата, растет безработица, а вместе с ними социальная напряженность. Ослабляется позиция власти, снижается доверие населения правительственным программам. 7. Модель равновесия доходы- расходы На протяжении нескольких десятилетий ХХ века в основе макроэкономической политики ведущих государств мира лежала теория Дж. М. Кейнса, согласно которой для достижения равновесия при полной занятости государство должно стимулировать совокупный спрос. Недостаточность совокупного спроса обусловлена двумя основными причинами: Действием основного психологического закона, согласно которому по мере роста дохода люди увеличивают долю дохода, идущую на сбережения. Для описания этой закономерности используются показатели средней и предельной склонности к потреблению и к сбережению. Средняя склонность к потреблению APC = С / Y показывает, какая доля дохода идет на потребление. Средняя склонность к сбережению APS = S / Y характеризует долю дохода, которая сберегается. Предельная склонность к потреблению MPC = AC /AY показывает изменение величины потребления в зависимости от изменения дохода. Предельная склонность к сбережению MPS = AS /AY определяет изменение величины сбережения в зависимости от изменения дохода. Невысокой нормой прибыли на капитал вследствие высокого уровня процента (это снижает инвестиционный спрос со стороны фирм). В этих условиях задача государства компенсировать при помощи государственных расходов падение совокупного спроса. В кейнсианской модели «доходы-расходы» равновесие рынка достигается, когда совокупные расходы АЕ равняются совокупным доходам NI (национальному доходу), а NI = DI (располагаемому доходу). NI = DI обозначаем Y. Поток расходов представляет собой совокупный спрос, а поток доходов совокупное предложение. Для построения модели необходимо записать следующие равенства: AE = Y, AD = AE, AS = Y,

AE = C + I + G + NX. (7.6)

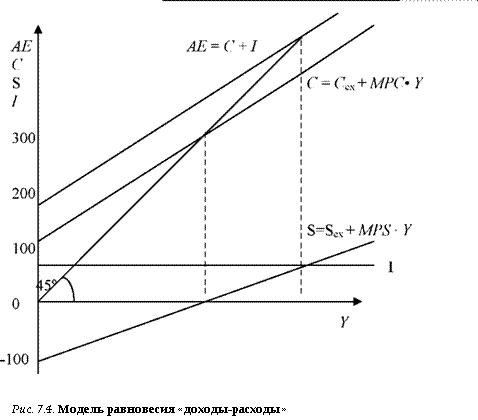

От G и NX (спроса со стороны государства и внешнего рынка) мы абстрагируемся. Следовательно, AE = C + I. Y = C + S, C + I = C + S, I = S. (7.7) Строим систему координат:

Для определения точки равновесия необходимо провести линию под углом 45°. Все точки этой прямой находятся в равновесии: расходы равны доходам. Чтобы найти необходимую нам точку равновесия, необходимо построить линию потребления:

С = Cex + MPC х Y, (7.8)

где Cex - экзогенное, т. е. не зависящее от изменения дохода потребление (допустим, оно будет равняться 100 единицам); MPC - предельная склонность к потреблению (примем ее за 0,8); Y - располагаемый доход.

Построим линию С. Примем Y за ноль. Тогда С будет равняться С экзогенному (100). Придадим Y, к примеру, значение 200 единиц. Тогда С = 100 + 0,8 х 200 = 260. Точка пересечения прямой потребления с линией под углом в 45° называется критической точкой. В этой точке весь доход потребляется. При значениях потребления выше этой точки часть доходов идет на сбережения. Если же потребление превышает располагаемый доход (область слева от критической точки), то оно осуществляется отчасти за счет прежних сбережений. Теперь необходимо построить линию сбережения и найти точку, где инвестиции равны сбережениям. Строим линию сбережения S = Sex + MPS х Y. При Y = 0 эта линия будет проходить через точку (-С), т. к. все сбережения будут идти на потребление. Там, где критическая точка проектируется на ось ОХ, S = 0. Теперь нужно найти точку пересечения линии сбережений с линией инвестиций. Инвестиционный спрос достаточно изменчив. Его размер определяется ожидаемой нормой чистой прибыли, реальной ставкой процента, технологией производства, уровнем налогообложения и другими факторами. В нашем примере сделаем допущение, что инвестиционный спрос равен 50 единицам при всех уровнях дохода. Спроецировав точку пересечения линии S и линии I на линию под углом 45°, мы и найдем точку равновесия. Прямая АЕ = C + I также пройдет через эту точку (параллельно линии С). Определение точки общего равновесия необходимо для прогнозирования развития экономики. Если в данный момент фактический национальный доход меньше равновесного, можно предполагать, что экономика будет расширяться. Если же размер национального дохода превышает равновесный уровень, можно предполагать, что в дальнейшем произойдет сокращение производства. |

8. Теория налогообложения и налоговая система государства

Налогообложения представляет собой совокупность экономических и финансовых, а также организационно-правовых отношений, основанные на перераспределение денежной форме стоимости путем принудительного определенной части дохода в пользу государства.

Налоговая система – совокупность разных видов налогов, в построении и методах отчисления которых реализуются определенные принципы.

Основные элементы налоговой системы:

1.Налог – это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый в принудительном порядке с предприятий и физ.л. для финансового обеспечения функций гос-ва.

2.субъект налога или налогоплательщик - лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налог.

3.объект налогообложения – доход или имущество с которого начисляется налог

4.ставка налога - величина налога на единицу обложения

5.источник налога - доход, за счет которого уплачивается налог

Виды ставок:

1. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения, независимо от размеров дохода (например, на тонну нефти или газа).

2. Пропорциональные - действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета дифференциации его величины (например, налог на заработную плату в размере 13 %) .

3. Прогрессивные - средняя ставка прогрессивного налога повышается по мере возрастания дохода. При прогрессивной ставке налогообложения налогоплательщик выплачивает не только большую абсолютную сумму дохода, но и большую его долю.

4. Регрессивные - средняя ставка регрессивного налога понижается по мере роста дохода. Регрессивный налог может приносить большую абсолютную сумму, а может и не приводить к росту абсолютной величины налога при увеличении доходов.

В общих чертах видно, что прогрессивные налоги - это те налоги, бремя которых наиболее сильно давит на лиц с большими доходами, регрессивные налоги наиболее тяжело ударяют по физическим и юридическим лицам, обладающим незначительными доходами

По способу изъятия налоги классифицируют на прямые и косвенные.

1. Прямые налоги - налог, взимаемый непосредственно с доходов и имущества налогоплательщика. К прямым налогам относятся подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество

2. Косвенные налоги - это налоги на определенные товары и услуги. Косвенные налоги взимаются через надбавку к цене. Виды косвенных налогов: налог на добавленную стоимость (охватывает широкий диапазон продукции), акцизы (облагается относительно небольшой перечень избранных товаров), таможенные пошлины.

В зависимости от назначения:

1 Маркированные налоги - налоги, которые имеют целевой характер. И соответствующие поступления не могут расходоваться ни на какие иные цели, кроме тех, ради которых налог был введен. Примерами маркированных налогов служат платежи в фонды общественного страхования, а также местные целевые сборы на благоустройство территории и т.п.

2 Немаркированные налоги - средства, аккумулированные с помощью которых, могут расходоваться для решения разнообразных задач по усмотрению органа, утверждающего бюджет. К разряду немаркированных относятся: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий и организаций, подоходный налог с физических лиц, налоги на имущество и многие другие.

Функции налогов:

Распределительная функция раскрывает сущность налогов в виде централизованного инструмента по перераспределению общественных доходов;

Фискальная функция является одной из основных во всех государствах и выражается в обеспечении финансовыми ресурсами государства с целью его деятельности.

Контрольная функция выражает контролирование гос-вом посредством налогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и граждан, т.е. проводит контроль над образованием доходов и их расходованием;

Регулирующая функция подразделяется на три подфункции:

а)стимулирующую (осуществляется через систему льгот. Предпочтений, а т.ж. исключений.т.о. ее назначение предусмотрено для развития соц-эк. Процессов);

б) дестимулирующую (ее действие связано с увеличением ставок налогов, что препятствует развитию соц-эк. Процессов);

в) воспроизводственную (осуществляется через платежи за пользование природ.рес., а т.ж. посредством поступления в дорожные фонды).

В любом цивилизованном государстве налогообложение основывается на определенных принципах:

принципе соразмерности (характеризует сбалансированность интересов гос-ва и налогоплательщиков;

принципе справедливости (предусматривает, что каждый обязан соразмерно своим доходам принимать участие в финансировании расходов гос-ва. Основные идеи данного принципа закл.в том, что сумма взимаемых налогов должна быть определена исходя их величины получаемых доходов налогоплательщиком, и тот, кто получает больший объем благ от гос-ва обязан платить сумму налогов в большем размере);

принципе учета интересов налогоплательщиков (основан на принципе определенности, заключающемся в простоте исчисления налога и его уплаты, т.е. способы и время платежей должны быть точными и заблаговременно известными для налогоплательщиков, а т.ж. на принципе удобства, предполагающем. Что налог необходимо взимать понятным способом и в такое время, которое наиболее удобно для плательщика);

принципе экономичности (выражается в сокращении затрат взимания налогов и рационализации системы налогообложения, иначе говоря,сумма сборов по определенному налогу должна быть больше издержек на его обслуживание);

принципе всеобщности (согласно данному типу каждый обяза уплатить налоги и сборы, установленные законом);

принципе равнонапряженности (означает взимание налогов с налогоплательщиков по единым ставкам от уровня прибыли).