- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

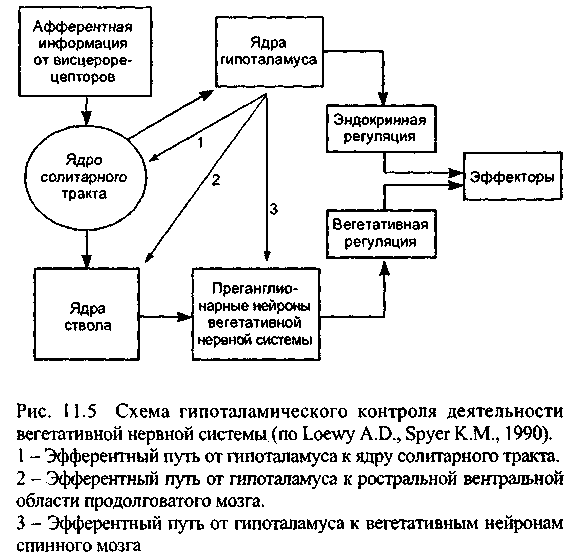

11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

На гипоталамус приходится менее 1% объёма мозга, однако он играет решающую роль в регуляции вегетативных функций. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, гипоталамус оперативно получает информацию от интерорецепторов, сигналы от которых поступают к нему через ствол мозга. Во-вторых, сюда приходит информация от поверхности тела и от ряда специализированных сенсорных систем (зрительная, обонятельная, слуховая). В-третьих, некоторые нейроны гипоталамуса имеют собственные осмо-, тер-мо- и глюкорецепторы (такие рецепторы называются центральными). Они могут реагировать на сдвиги осмотического давления, температуры и уровня глюкозы в ликворе и крови. В связи с этим следует напомнить, что в гипоталамусе меньше, по сравнению с остальным мозгом, проявляются свойства гематоэнцефалического барьера. В-четвёртых, гипоталамус имеет двусторонние связи с лимбической системой мозга, ретикулярной формацией и корой больших полушарий, что позволяет ему координировать вегетативные функции с определённым поведением, например, с переживанием эмоций. В-пятых, гипоталамус образует проекции на вегетативные центры ствола и спинного мозга, что позволяет ему осуществлять прямой контроль деятельности этих центров. В-шестых, гипоталамус контролирует важнейшие механизмы эндокринной регуляции (см. главу 12).

Важнейшие

для вегетативной регуляции переключения

осуществляют нейроны ядер гипоталамуса

(рис. 11.4), в разных классификациях их

насчитывают от 16 до 48. В 40-х годах XX

века Вальтер Хесс (Hess

W.)

через введённые с помощью стереотаксической

техники электроды последовательно

раздражал разные области гипоталамуса

у экспериментальных животных и обнаружил

при этом разные комбинации вегетативных

и поведенческих реакций. При стимуляции

задней области гипоталамуса и п рилегающего

к водопроводу серого вещества у

подопытных животных повышалось кровяное

давление, увеличивалась частота

сокращений сердца, учащалось и углублялось

дыхание, расширялись зрачки, а также

поднималась шерсть, изгибалась горбом

спина и оскаливались зубы, т.е. вегетативные

сдвиги говорили об активации симпатического

отдела, а поведение было

аффективно-оборонительным. Раздражение

ростральных отделов гипоталамуса и

преоптической области вызывало у тех

же животных пищевое поведение: они

начинали есть, даже если были досыта

накормлены, при этом увеличивалось

выделение слюны и усиливалась моторика

желудка и кишечника, а частота сердечных

сокращений и дыхания уменьшалась,

становился меньшим и мышечный кровоток,

что вполне характерно для повышения

парасимпатического тонуса. Одну

область гипоталамуса с легкой руки

Хесса стали называть эрготропной, а

другую - трофотропной, их отделяет друг

от друга каких-нибудь 2-3 мм.

рилегающего

к водопроводу серого вещества у

подопытных животных повышалось кровяное

давление, увеличивалась частота

сокращений сердца, учащалось и углублялось

дыхание, расширялись зрачки, а также

поднималась шерсть, изгибалась горбом

спина и оскаливались зубы, т.е. вегетативные

сдвиги говорили об активации симпатического

отдела, а поведение было

аффективно-оборонительным. Раздражение

ростральных отделов гипоталамуса и

преоптической области вызывало у тех

же животных пищевое поведение: они

начинали есть, даже если были досыта

накормлены, при этом увеличивалось

выделение слюны и усиливалась моторика

желудка и кишечника, а частота сердечных

сокращений и дыхания уменьшалась,

становился меньшим и мышечный кровоток,

что вполне характерно для повышения

парасимпатического тонуса. Одну

область гипоталамуса с легкой руки

Хесса стали называть эрготропной, а

другую - трофотропной, их отделяет друг

от друга каких-нибудь 2-3 мм.

Из этих и многих других исследований постепенно сложилось представление о том, что активация разных областей гипоталамуса запускает уже предуготованный комплекс поведенческих и вегетативных реакций, а значит роль гипоталамуса состоит в том, чтобы оценить поступающую к нему из разных источников информацию и на ее основе выбрать тот или иной вариант, объединяющий поведение с определенной активностью обоих отделов вегетативной нервной системы. Само же поведение можно в этой ситуации рассматривать как деятельность, направленную на предупреждение возможных сдвигов внутренней среды. Следует обратить внимание, что не только уже произошедшие отклонения гомеостаза, но и любое потенциально угрожающее гомеостазу событие может активировать необходимую деятельность гипоталамуса. Так, например, при внезапной угрозе вегетативные сдвиги у человека (увеличение частоты сокращений сердца, повышение кровяного давления и т.п.) происходят быстрее, чем он обратится в бегство, .т.е. такие сдвиги уже учитывают характер последующей мышечной активности

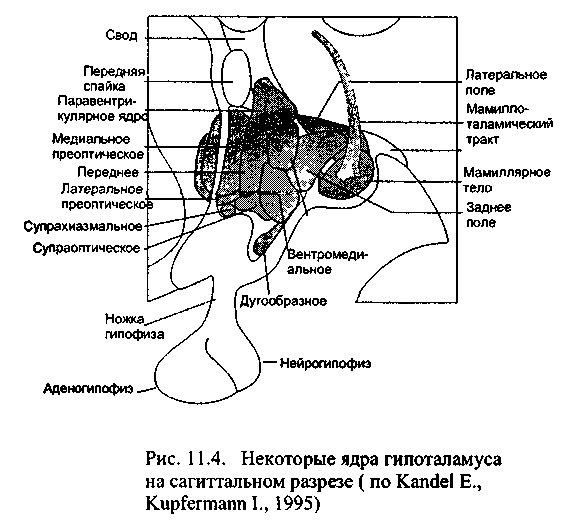

Непосредственный контроль тонуса вегетативных центров, а значит и выходной активности вегетативной нервной системы, гипоталамус осуществляет с помощью эфферентных связей с тремя важнейшими областями (рис. 11.5): 1). Ядро солитарного тракта в верхнем отделе продолговатого мозга, которое является главным адресатом сенсорной информации от внутренних органов. Оно взаимодействует с ядром блуждающего нерва и других парасимпатических нейронов и участвует в контроле температуры, кровообращения и дыхания. 2). Ростральная вентральная область продолговатого мозга, имеющая решающее значение в повышении общей выходной активности симпатического отдела. Эта активность проявляется в повышении кровяного давления, увеличении частоты сокращений сердца, секреции потовых желёз, расширении зрачков и сокращении мышц, поднимающих волосы. 3). Вегетативные нейроны спинного мозга, на которые гипоталамус может оказывать прямое влияние.