- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

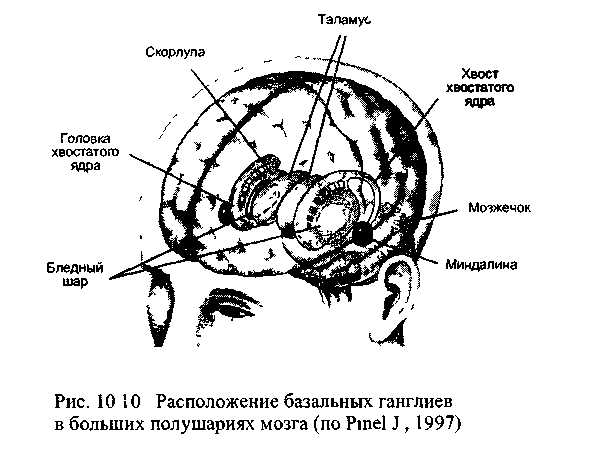

10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

Базальные ганглии представляют собой сложно организованный комплекс разнородных по происхождению ядер, которые образуют

ц епи

модулирующих переключений (рис. 10.10).

Как и мозжечок, они не имеют непосредственного

эфферентного выхода к спинному мозгу

и, так же как он, не могут напрямую

контролировать движения. В отличие от

мозжечка, они не получают непосредственную

информацию от различных рецепторов,

но используют сигналы, поступающие

от многочисленных областей коры. Их

эфферентная связь направлена через

таламус к префронтальной, вторичной и

первичной моторной коре: базальные

ганглии модулируют активность этих

двигательных центров.

епи

модулирующих переключений (рис. 10.10).

Как и мозжечок, они не имеют непосредственного

эфферентного выхода к спинному мозгу

и, так же как он, не могут напрямую

контролировать движения. В отличие от

мозжечка, они не получают непосредственную

информацию от различных рецепторов,

но используют сигналы, поступающие

от многочисленных областей коры. Их

эфферентная связь направлена через

таламус к префронтальной, вторичной и

первичной моторной коре: базальные

ганглии модулируют активность этих

двигательных центров.

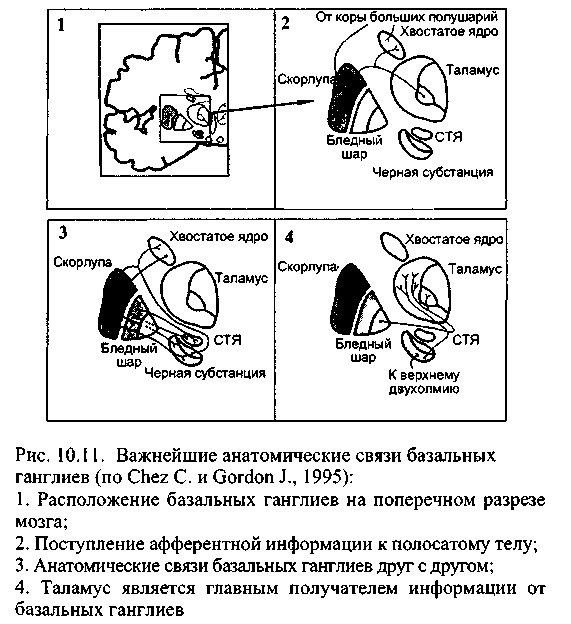

К системе базальных ганглиев относят пять пар функционально объединённых ядер: 1) хвостатое ядро, напоминающее вытянутую грушу и расположенное кпереди и кнаружи от зрительного бугра; 2) скорлупу, происходящую, как и хвостатое ядро из переднего мозга и образованную такими же, как и оно, клетками (на основании сходства обоих ядер их часто объединяют под названием полосатое тело (лат. corpus striatum) или новое полосатое тело (лат. neostriatum); 3) бледный шар (лат. globus pallidus, pallidum), происходящий из диэн-цефальной (промежуточной) части мозга и разделяющийся на внутренний и внешний сегменты; 4) субталамическое ядро, находящееся книзу от таламуса на границе со средним мозгом; 5) чёрная субстан-цепи модулирующих переключений (рис. 10.10). Как и мозжечок, они не имеют непосредственного эфферентного выхода к спинному моз-

гу и, так же как он, не могут напрямую контролировать движения. В отличие от мозжечка, они не получают непосредственную информацию от различных рецепторов, но используют сигналы, поступающие от многочисленных областей коры. Их эфферентная связь направлена через таламус к префронтальной, вторичной и первичной моторной коре: базальные ганглии модулируют активность этих двигательных центров.

К

системе базальных ганглиев относят

пять пар функционально объединённых

ядер: 1) хвостатое ядро, напоминающее

вытянутую грушу и расположенное кпереди

и кнаружи от зрительного бугра; 2)

скорлупу, происходящую, как и хвостатое

ядро из переднего мозга и образованную

такими же, как и оно, клетками (на основании

сходства обоих ядер их часто объединяют

под названием полосатое тело (лат. corpus

striatum)

или новое полосатое тело (лат. neostriatum);

3) бледный шар (лат. globus

pallidus,

pallidum),

происходящий из диэн-цефальной

(промежуточной) части мозга и разделяющийся

на внутренний и внешний сегменты; 4)

субталамическое ядро, находящееся книзу

от таламуса на границе со средним мозгом;

5) чёрная субстанц ия,

расположенная в среднем мозгу и состоящая

из двух частей: вентральной, бледной на

вид и по составу клеток сходной с бледным

шаром, и дорсальной - сильно пигментированной,

что и послужило поводом для названия

этой структуры чёрной - этот цвет

обусловлен присутствием нейромеланина,

являющегося синтетическим предшественником

дофамина. Две части чёрной субстанции

находятся в ре-ципрокных отношениях

друг с другом. Бледный шар и отделённая

от него внутренней капсулой вентральная

часть чёрной субстанции, которая

называется ещё ретикулярной, похожи не

только внешне, но и функционально: это

важнейшие выходные области базальных

ганглиев. Так же близки структурно

и функционально хвостатое ядро и

скорлупа, их обычно объединяют, как

полосатое тело - к нему поступают

входные сигналы от обширных областей

коры (рис. 10.11).

ия,

расположенная в среднем мозгу и состоящая

из двух частей: вентральной, бледной на

вид и по составу клеток сходной с бледным

шаром, и дорсальной - сильно пигментированной,

что и послужило поводом для названия

этой структуры чёрной - этот цвет

обусловлен присутствием нейромеланина,

являющегося синтетическим предшественником

дофамина. Две части чёрной субстанции

находятся в ре-ципрокных отношениях

друг с другом. Бледный шар и отделённая

от него внутренней капсулой вентральная

часть чёрной субстанции, которая

называется ещё ретикулярной, похожи не

только внешне, но и функционально: это

важнейшие выходные области базальных

ганглиев. Так же близки структурно

и функционально хвостатое ядро и

скорлупа, их обычно объединяют, как

полосатое тело - к нему поступают

входные сигналы от обширных областей

коры (рис. 10.11).

Все афферентные связи базальных ганглиев приходятся на полосатое тело. В нём оканчиваются многочисленные глутаматэргические волокна, берущие своё начало от нейронов сенсомоторных и ассоциативных областей коры, планирующих движение и создающих двигательные программы. Источником для другой группы сигналов, поступающих к полосатому телу, служит таламус. Ещё один важный афферентный путь начинается в дорсальной части чёрной субстанции: её дофаминэргические нейроны оказывают тормозное действие на полосатое тело, в котором количество дофаминэргических синапсов на единицу объёма больше, чем в любой другой области мозга.

В

полосатом теле есть нейроны локальных

сетей, перерабатывающие полученную

информацию, и выходные нейроны, передающие

сигналы двум получателям: бледному шару

и ретикулярной части чёрной субстанции.

Свыше 90% выходящих из полосатого тела

нейронов используют тормозной

медиатор - ГАМК, остальные - аце-тилхолин,

субстанцию Р, соматостатин и энкефалин,

которые оказывают возбуждающее или

модулирующее действие. Выходная

активность ретикулярной части чёрной

субстанции и бледного шара адресована

таламусу. Получившие возбуждение нейроны

таламуса распределяют его между

двумя получателями: во-первых, они

передают информацию префронтальной

ассоциативной области, вторичной и

первичной моторной коре, а во-вторых, с

помощью холинэрги-ческих нейронов

отправляют её полосатому телу. В

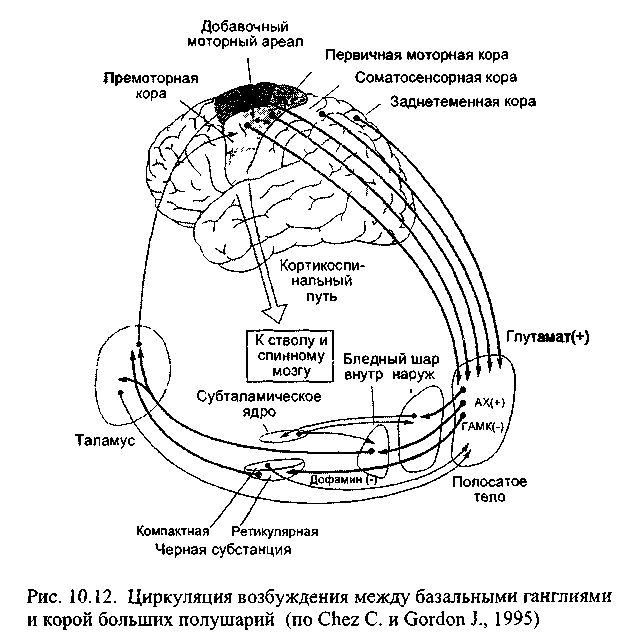

результате формируются два круга,

по которым может циркулировать

возбуждение: большой и малый (рис. 10.12).

По большому кругу возбуждение от

р азличных

областей коры, в том числе от моторных,

поступает в полосатое тело, оттуда

в бледный шар или ретикулярную часть

чёрной субстанции, затем в таламус, а

из него возвращается в моторную кору.

В малом круге оно циркулирует по маршруту:

полосатое тело - бледный шар или

чёрная субстанция - таламус - полосатое

тело.

азличных

областей коры, в том числе от моторных,

поступает в полосатое тело, оттуда

в бледный шар или ретикулярную часть

чёрной субстанции, затем в таламус, а

из него возвращается в моторную кору.

В малом круге оно циркулирует по маршруту:

полосатое тело - бледный шар или

чёрная субстанция - таламус - полосатое

тело.

Субталамическое ядро получает сигналы от бледного шара и от моторной коры, а выходную активность адресует двум отделам бледного шара: латеральному и медиальному, действуя на них противоположно, т.е., возбуждая один и тормозя другой. Субталамическое ядро состоит с бледным шаром в реципрокных отношениях и его роль состоит в том, чтобы контролировать выходную активность бледного шара.

Связи базальных ганглиев с корой организованы соматотопиче-ски, разные круги переключения предусматривают отдельную обработку информации для движений ног, рук, глаз, а также комплексов действий, необходимых для когнитивных форм поведения. Так, например, кортикоспинальный путь, начинающийся от первичной и вторичной моторной, соматосенсорной коры и префронтальной области снабжает моторную часть скорлупы многочисленными и хорошо топографически организованными входами, при этом большая часть волокон поступает к базальным ганглиям от добавочного моторного ареала и премоторной области. К моторным областям проецируется через таламус и выходная активность базальных ганглиев, что позволяет им участвовать в управлении важнейшими нисходящими моторными путями.

Активность некоторых нейронов базальных ганглиев похожа на деятельность клеток моторной коры: отдельные нейроны активируются только при изменении положения конкретного сустава в определённом направлении. В то же время не обнаруживается связи между их активностью и силой сокращения отдельных мышц. Электрическая активность базальных ганглиев регистрируется непосредственно перед началом произвольных движений контрлатеральных конечностей. По-видимому, базальные ганглии участвуют в переработке информации, необходимой для планирования и начальной стадии произвольных движений, а также в формировании необходимой для выполнения движения позы. Наличие в составе базальных ганглиев возбуждающих и тормозных нейронов позволяет сбалансировать их выходную активность таким образом, чтобы обеспечить нужную плавность движений. Считают, что базальные ганглии облегчают одни и угнетают другие движения подобно тому, как в сенсорных системах к разным последствиям приводит стимуляция центральной части рецептивного поля и его периферии. Возможно, что такая деятельность базальных ганглиев относится к чередованию тонических и фазных компонентов движения, т.е. формированию позы, требующейся для совершения конкретного движения, а затем и самого движения.

Сопоставление функций мозжечка и базальных ганглиев в управлении движением позволяет найти несколько различий между ними. Во-первых, мозжечок получает входы и от сенсомоторной коры, и от периферии, а базальные ганглии только от коры, но не от одних лишь моторных областей, а и от ассоциативных. Во-вторых, мозжечок посылает эфферентные сигналы только к первичной и вторичной моторной коре, а базальные ганглии, наряду с этими областями, имеют выход к префронтальной ассоциативной коре. В третьих, мозжечок получает информацию непосредственно от спинного мозга, а его обширные связи с двигательными ядрами ствола позволяют ему оперативно вмешиваться в управление уже совершающихся движений. У базальных ганглиев мало контактов со стволом и есть лишь непрямые связи со спинным мозгом. Эти параллели позволяют констатировать возможность управления ходом движений у мозжечка, а у базальных ганглиев - участие в стратегических аспектах движения, связанных с их планированием и инициацией.