- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

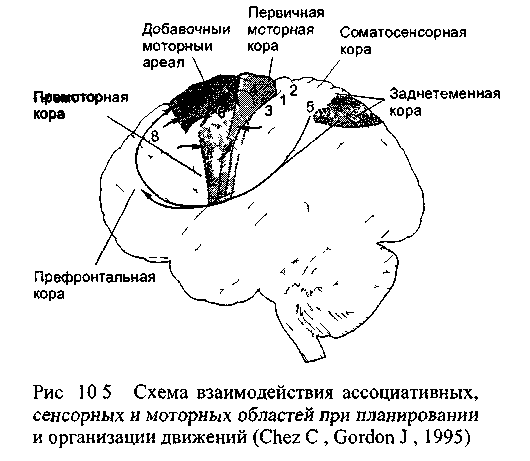

10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

П ланировать

предстоящие действия начинает

дорсолатеральная префронтальная

ассоциативная кора на основе информации,

поступающей, в первую очередь, от

заднетеменных областей, с которыми ее

связывает множество нейронных путей

(рис 10 5) Полученная информация содержит

карту находящихся в поле зрения предметов,

эту карту префронтальная кора включает

в свою рабочую память Эксперименты на

обезьянах, у которых повреждали

префронталь-ную область коры, показали

нарушенную способность узнавать позицию

необходимых для деятельности объектов

и серьезное ухудшение рабочей памяти

Так, например, на глазах обезьяны

накрывали орех одним из трех

перевернутых непрозрачных сосудов, а

затем всего лишь на несколько секунд

загораживали все эти предметы непрозрачной

ширмой Если нормальные обезьяны после

открытия ширмы сразу же брали сосуд,

под которым находился орех, то животные

с повреждением префронтальной коры,

начинали беспорядочно перевертывать

сосуды в поисках ореха, как будто не

видели, где он был спрятан. Выходная

активность префронтальной ассоциативной

коры адресована премоторным или

вторичным моторным областям, которые

создают конкретный план предстоящих

действий и непосредственно готовят

моторные системы к движению Ко вторичным

двигательным областям относятся

премоторная кора и добавочный моторный

ареал (поле 6), причем обе эти области

организованы сома-тотопически Впервые

они появляются у приматов и совершенствуются

в процессе дальнейшей эволюции их

относительная величина у человека

примерно в шесть раз больше, чем у макаки

Премоторная кора находится

непосредственно перед первичной моторной

корой, а добавочный моторный ареал - на

верхней стороне лобных долей у медиальных

поверхностей продольной борозды Недавно

были открыты еще две области вторичной

моторной коры, расположенные в поясных

извилинах вентральней от добавочных

ареалов Выходная активность нейронов

вторичной моторной коры направлена

к первичной моторной коре и к подкорковым

структурам, кроме того некоторые

аксоны ее нейронов входят в состав

волокон кор-тикоспинального пути,

спускающегося в спинной мозг

ланировать

предстоящие действия начинает

дорсолатеральная префронтальная

ассоциативная кора на основе информации,

поступающей, в первую очередь, от

заднетеменных областей, с которыми ее

связывает множество нейронных путей

(рис 10 5) Полученная информация содержит

карту находящихся в поле зрения предметов,

эту карту префронтальная кора включает

в свою рабочую память Эксперименты на

обезьянах, у которых повреждали

префронталь-ную область коры, показали

нарушенную способность узнавать позицию

необходимых для деятельности объектов

и серьезное ухудшение рабочей памяти

Так, например, на глазах обезьяны

накрывали орех одним из трех

перевернутых непрозрачных сосудов, а

затем всего лишь на несколько секунд

загораживали все эти предметы непрозрачной

ширмой Если нормальные обезьяны после

открытия ширмы сразу же брали сосуд,

под которым находился орех, то животные

с повреждением префронтальной коры,

начинали беспорядочно перевертывать

сосуды в поисках ореха, как будто не

видели, где он был спрятан. Выходная

активность префронтальной ассоциативной

коры адресована премоторным или

вторичным моторным областям, которые

создают конкретный план предстоящих

действий и непосредственно готовят

моторные системы к движению Ко вторичным

двигательным областям относятся

премоторная кора и добавочный моторный

ареал (поле 6), причем обе эти области

организованы сома-тотопически Впервые

они появляются у приматов и совершенствуются

в процессе дальнейшей эволюции их

относительная величина у человека

примерно в шесть раз больше, чем у макаки

Премоторная кора находится

непосредственно перед первичной моторной

корой, а добавочный моторный ареал - на

верхней стороне лобных долей у медиальных

поверхностей продольной борозды Недавно

были открыты еще две области вторичной

моторной коры, расположенные в поясных

извилинах вентральней от добавочных

ареалов Выходная активность нейронов

вторичной моторной коры направлена

к первичной моторной коре и к подкорковым

структурам, кроме того некоторые

аксоны ее нейронов входят в состав

волокон кор-тикоспинального пути,

спускающегося в спинной мозг

Премоторная область получает переработанную сенсорную информацию от задне-теменных областей; она содержит, прежде всего, сведения о комплексе зрительных и соматосенсорных ощущений. Выходы из премоторной области, направленные к стволу, включаются в состав медиального пути, в основном ретикулоспинального тракта. С этим обстоятельством связана главная задача премоторной области коры: контролировать мышцы туловища и проксимальных отделов конечностей. Эти мышцы особенно важны в начальной фазе выпрямления тела или движения руки к намеченной цели.

В отличие от этого, добавочный моторный ареал программирует последовательность движений, которые выполняются билатерально: при повреждении этой области коры у обезьян отдельные движения могут выполняться правильно, но координировать их в общем потоке действий животные уже не могут так, как прежде, и в особенности в тех случаях, когда надо действовать обеими руками. Добавочная кора получает информацию главным образом от соматосенсор-ной коры, а выход из неё происходит двумя способами: для проксимальных мышц конечностей двигательные команды поступают непосредственно в спинной мозг, а для дистальных мышц - опосредованно через первичную моторную кору.

Сравнительно недавно участие разных областей моторной коры в организации движения у человека было исследовано в зависимости от интенсивности кровотока в этих областях: известно, что с повышением активности ЦНС кровоток усиливается. Для оценки кровотока в сонную артерию вводили помеченный короткоживущим радиоизотопом ксенон (Roland P. E., 1993): распределение этого инертного газа в крови зависит только от интенсивности кровотока. Испытуемые выполняли серию стандартных движений пальцами (при этом активными оказались префронтальная область, добавочный моторный ареал, область руки в первичной моторной коре и в соматосен-сорной коре), затем не двигались, но представляли себе эти же движения (активен добавочный моторный ареал), затем делали несколько энергичных взмахов одним пальцем (активны области руки первичной моторной и сенсорной коры) и, наконец, при закрытых глазах по команде изменяли положение пальца в ячейках проволочной решётки («два поля направо», «одно поле вперёд» и т.п.) - при этом тесте повышалась активность кровотока задне-теменной и префронтальной областей, добавочного моторного ареала, премоторной коры, первичной моторной и сенсорной коры.

На основании сопоставления характера кровотока при выполнении этих опытов, а также в сравнении с кровотоком в состоянии покоя и при закрытых глазах были сделаны следующие выводы об участии различных областей коры в организации движений. Задне-те-менные области обеспечивают сенсорной информацией префронталь-ную и вторичную моторную кору. Добавочный моторный ареал участвует в создании модели двигательной программы и её исполнении. Премоторная кора модифицирует созданную программу на основе поступающей сенсорной информации. Первичная моторная кора обеспечивает простые движения, причём даже без участия ассоциативной или вторичной коры. Эти выводы в общем совпадают с представлениями о роли разных областей коры в движении, сложившимися прежде на основе многолетних исследований двигательного поведения обезьян, изменённого в результате повреждений различных регионов коры.