- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

8. Эффекторы

Сам термин эффектор позаимствован из кибернетики, а в физиологии эффекторами называют исполнительные или рабочие органы. К эффекторам относятся мышцы (скелетные, гладкие и сердечная) и железы внешней секреции. Скелетные мышцы называются также произвольными, поскольку их сокращением и расслаблением можно сознательно управлять, хотя частичное сокращение, обеспечивающее мышечный тонус, регулируется без участия сознания. При исследовании этих мышц путём световой микроскопии на продольных гистологических срезах можно видеть регулярную поперечную исчер-ченность, отчего мышцы получили название поперечнополосатых. Таким образом, термины скелетные, произвольные и поперечнополосатые являются синонимами и относятся к одной разновидности мышечной ткани. Управление этих мышц осуществляют мотонейроны, входящие в соматическую нервную систему.

Волокна сердечной мышцы тоже исчерчены поперечно, однако эта мышца не контролируется волей, а также имеет ряд морфологических и функциональных отличий от скелетных мышц. Сердечной мышцей управляют симпатические и блуждающие нервы, относящиеся к вегетативной нервной системе.

В гладких мышцах, расположенных в стенках крупных кровеносных сосудов и полых внутренних органов, нет поперечной исчер-ченности. Они почти не подчиняются сознательному контролю и управляются вегетативной нервной системой.

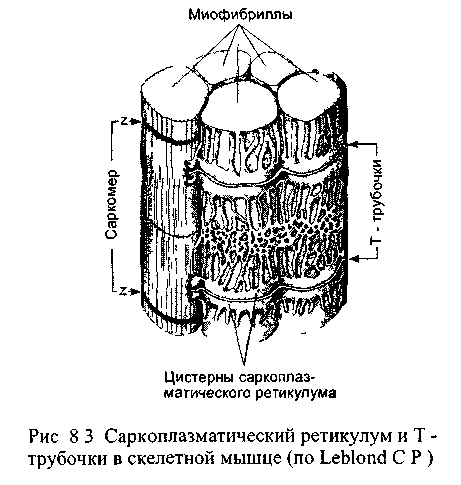

8.1. Строение скелетных мышц

Скелетные мышцы покрыты толстой соединительнотканной оболочкой. В толще мышцы менее толстая оболочка из соединительной ткани окружает как пучки мышечных волокон, так и отдельные волокна. Эта оболочка выполняет две функции. Во-первых, через неё к мышечным волокнам проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. Во-вторых, эластичная соединительная ткань объединяет тянущие усилия множества мышечных волокон.

Мышечные клетки или волокна имеют форму заострённых с концов цилиндров. Их тонкая цитоплазматическая мембрана называется сарколеммой (от греч. саркос - мясо, лемма - оболочка), а их цитоплазма - саркоплазмой По периферии саркоплазмы располагаются многочисленные ядра мышечного волокна, а в центральной части -плотно уложены ориентированные продольно миофибриллы: в одном мышечном волокне их может содержаться больше тысячи.

Именно миофибриллы создают картину поперечной исчерчен-ности мышечного волокна, в котором чередуются темные и светлые диски. Темные диски характеризуются двойным лучепреломлением в поляризованном свете, поэтому их называют анизотропными, в отличие от светлых изотропных дисков (рис. 8.1). В середине каждого изотропного диска видна тёмная тонкая линия, получившая название Z-мембраны. Участок миофибриллы между соседними Z-мем-бранами называется саркомером, его длина в среднем составляет около 2-3 мкм.

Саркомеры образованы нитями двух миофиламентов или сократительных белков - актина и миозина. Более тонкие нити актина одним концом прикрепляются к Z-мембране. К этой же мембране с другой стороны прикрепляются, как щетинки к щётке, актиновые нити соседнего саркомера. В промежутки между актиновыми нитями примерно на 1/4 их длины входят толстые нити второго сократительного белка - миозина. Участки миофибриллы, содержащие миозин соответствуют тём-ным анизотропным дискам, а актин-светлым изотропным дискам. Мышечное сокращение осуществляется с помощью специального механизма втягивания тонких нитей актина в систему толстых нитей миозина. При сокращении уменьшается только длина саркомеров, тогда как длина актиновых и миозиновых нитей не изменяется.

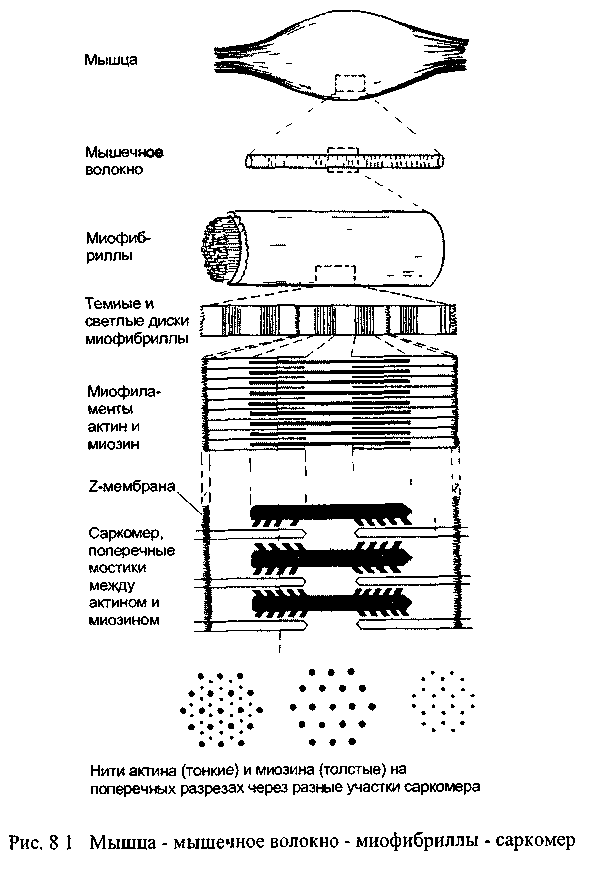

К

аждая

тонкая нить образована двойной цепью

глобулярных молекул мономеров актина,

что можно сравнить с двойной ниткой

бус, слегка скрученных по оси (рис. 8.2).

На каждой стороне такой двойной цепи

есть продольные спиральные желобки. В

желобках уложены длинные и тонкие

молекулы регулят орного белка

тропомио-зина. К нитям тропомиозина

присоединены молекулы второго

регуляторного белка - тропог иа,

расположенные на одинаковом расстоянии

друг от друга. Регуляторные белки

контролируют соединения между нитями

актина и миозина: от этого зависит

сокращение и расслабление мышцы.

Например, в расслабленной мышце молекулы

тропомиозина занимают положение,

препятствующее соединению миозиновых

нитей с актиновыми.

аждая

тонкая нить образована двойной цепью

глобулярных молекул мономеров актина,

что можно сравнить с двойной ниткой

бус, слегка скрученных по оси (рис. 8.2).

На каждой стороне такой двойной цепи

есть продольные спиральные желобки. В

желобках уложены длинные и тонкие

молекулы регулят орного белка

тропомио-зина. К нитям тропомиозина

присоединены молекулы второго

регуляторного белка - тропог иа,

расположенные на одинаковом расстоянии

друг от друга. Регуляторные белки

контролируют соединения между нитями

актина и миозина: от этого зависит

сокращение и расслабление мышцы.

Например, в расслабленной мышце молекулы

тропомиозина занимают положение,

препятствующее соединению миозиновых

нитей с актиновыми.

У толстых нитей миозина есть многочисленные боковые ответвления, имеющие форму двойных головок. Эти головки могут поворачиваться, как на шарнирах, прикрепляться к нитям актина, а затем создавать тянущее усилие. Половина головок каждой нити миозина обращена в одну сторону, а половина - в другую, следовательно каждая половина головок может присоединиться к нитям актина, связанным как с одной, так и с другой Z-мембранами саркомера.

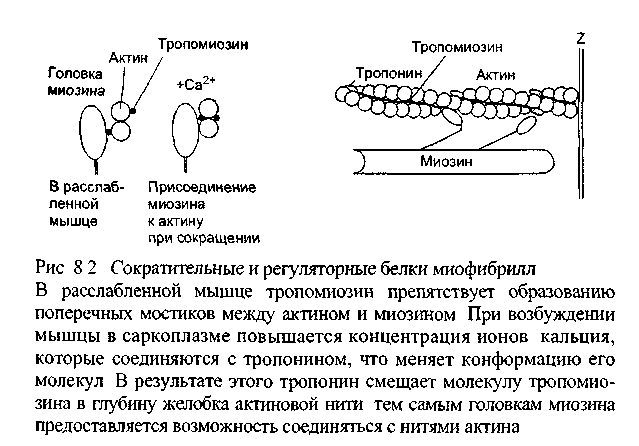

От сарколеммы мышечного волокна отходят внутрь узкие канальцы, получившие название поперечных Т-трубочек (рис 8 3) Когда возбуждение передается через нервно-мышечный синапс на сарколемму, волна деполяризации распространяется и на Т-трубочки. В саркоплазме с Т-трубочками соседствуют цистерны саркоплазмати-ческого ретикулума, представляющего мышечный аналог гладкого эндоплазматического ретикулума. Вокруг одного саркомера проходят две Т-трубочки, а к каждой из них с обеих сторон прилежат цистерны саркоплазматического ретикулума. Каждая Т-трубочка с двумя прилежащими к ней цистернами саркоплазматического ретикулума образует триаду. Цистерны ретикулума соединены друг с другом посредством множества продольных трубочек, образуя единую систему. В саркоплазматическом ретикулуме накапливаются ионы кальция, поступающие из саркоплазмы активным транспортом Главный интегральный белок мембраны саркоплазматического ретикулума выполняет функцию кальциевого насоса и при расслаблении мышцы перекачивает ионы кальция в ретикулум, используя для этого энергию АТФ