- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

7.4. Нервные центры

В соответствии с классической традицией представление о нервных центрах рефлексов составляет сердцевину всей рефлекторной теории. Под нервным центром понимают функциональное объединение интернейронов, участвующих в осуществлении рефлекторного акта. Они возбуждаются притоком афферентной информации и адресуют свою выходную активность эфферентным нейронам. Несмотря на то, что нервные центры тех или иных рефлексов находятся в определённых структурах мозга, например в спинном, продолговатом, среднем и т.д., их принято считать функциональными, а не анатомическими объединениями нейронов. Дело в том, что многие интернейроны способны участвовать в замыкании не одной, а нескольких рефлекторных дуг, т.е. они могут поочерёдно входить в состав то одного, то другого центра.

Сформулировавший классические принципы рефлекторной теории Чарлз Шеррингтон (Sherrington С. S.) не был склонен их абсолютизировать, что видно хотя бы из следующей цитаты: «Возможно, «простой рефлекс» является чисто абстрактным понятием, так как все части нервной системы связаны воедино и, вероятно, ни одна из них не в состоянии участвовать в какой-либо реакции, не воздействуя и не испытывая воздействия со стороны других частей, причём вся система, несомненно, никогда не находится в состоянии полного покоя. Однако понятие «простая рефлекторная реакция» оправдано, хотя и несколько проблематично».

Центры спинномозговых двигательных рефлексов испытывают влияние двигательных центров ствола мозга, которые, в свою очередь, подчиняются командам нейронов, входящих в состав ядер мозжечка, подкорковых ядер, а также пирамидным нейронам моторной коры. На каждом иерархическом уровне существуют локальные сети нейронов, по которым возбуждение может циркулировать, таким образом сохраняя информацию в пределах этого уровня. Нейроны разных уровней контактируют друг с другом, оказывая возбуждающее или тормозное действие. За счёт конвергенции и дивергенции в процесс переработки информации вовлекается дополнительное количество нейронов, что повышает надёжность функционирования иерархически организованных центров.

Свойства центров целиком определяются деятельностью центральных синапсов. Именно поэтому возбуждение через центр передаётся только в одном направлении и с синаптической задержкой. В центрах происходит пространственная и последовательная суммация возбуждения, здесь возможно усиление сигналов и трансформация их ритма. Феномен посттетанической потенциации демонстрирует пластичность синапсов, их способность изменять эффективность передачи сигналов.

7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

Шеррингтон изучал эти рефлексы на собаках, мозг которых перерезался на разных уровнях: например, между продолговатым мозгом и спинным или между верхними и нижними буграми четверохолмия. С помощью таких экспериментальных моделей удалось детально изучить многие двигательные рефлексы спинного мозга и обнаружить принцип субординации в отношениях между спинным и головным мозгом.

Известно, что каждое движение требует координированных действий нескольких мышц: например, для того, чтобы взять карандаш в руку потребуется участие около дюжины мышц, из которых одни должны сокращаться, а другие - расслабляться. Совместно действующие мышцы, т.е. сокращающиеся или расслабляющиеся одновременно называются синергистами, в отличие от противодействующих им мышц-антагонистов. При любом двигательном рефлексе сокращения и расслабления синергистов и антагонистов безупречно координированы друг с другом.

По каким правилам взаимодействуют нейроны, управляющие сокращающимися и расслабляющимися мышцами? Рассмотрим самый простой случай - рефлекс растяжения, впервые обнаруженный Шеррингтоном у собак с перерезанным на уровне среднего мозга стволом. У таких животных возникает т.н. децеребрационная ригидность (лат. rigiditas - жёсткость, оцепенение), которая проявляется резким повышении тонуса всех мышц-разгибателей, поэтому лапы максимально разогнуты, а спина и хвост прогибаются дугой. В норме тонус разгибателей и сгибателей уравновешивается двигательными ядрами ствола мозга, а после перерезки ствола красные ядра среднего мозга, поддерживающие тонус сгибателей, отделяются от спинного мозга и на этом фоне наблюдается стимулирующее влияние вестибулярных ядер на разгибатели. При попытке согнуть лапу такой собаки, а значит растянуть находящиеся в тоническом сокращении мышцы-разгибатели, исследователь обнаруживает в ответ рефлекторно возникающее сопротивление и дополнительное сокращение мышц. При этом выявляются два компонента рефлекса: 1) сначала сильный кратковременный фазный - в ответ на изменение длины мышцы, т.е. в самый момент сгибания и 2) слабый продолжительный тонический - когда принудительно согнутой лапе не позволяют разогнуться, удерживая растянутое состояние мышцы, т.е. её новую длину.

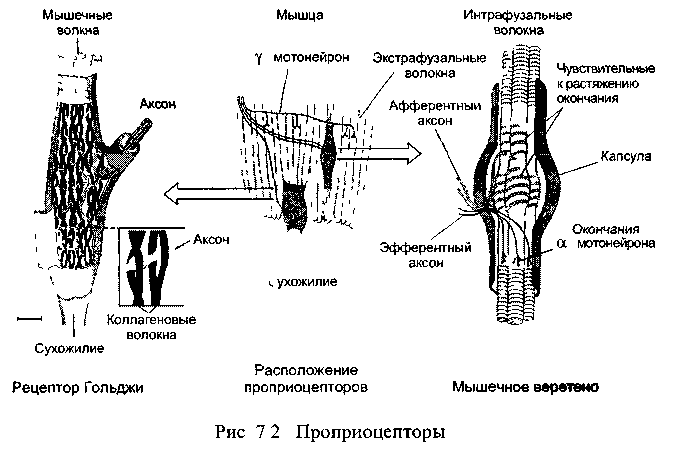

Р ефлексы

растяжения можно обнаружить и у интактных

животных, однако они оказываются

слабее, чем у децеребрированных, а их

стереотипность будет выражена меньше,

что обусловлено характером активирующих

и тормозных влияний двигательных центров

головного мозга. Как впоследствии стало

известно, в ответ на растяжение мышцы

внешней силой возбуждаются реагирующие

только на изменение длины рецепторы

мышечных веретён (рис. 7.2), которые

связаны с особым типом мелких интрафузальных

(от лат. fusus

-веретено) мышечных волокон. От этих

рецепторов возбуждение передаётся по

чувствительному нейрону в спинной мозг,

где окончание аксона разделяется на

несколько ветвей. Одни ветви аксона

образуют синапсы с мотонейронами

мышц-разгибателей и возбуждают их,

что, естественно, приводит к сокращению

мышц: здесь моно-синаптический рефлекс

- его дуга образована лишь двумя нейронами

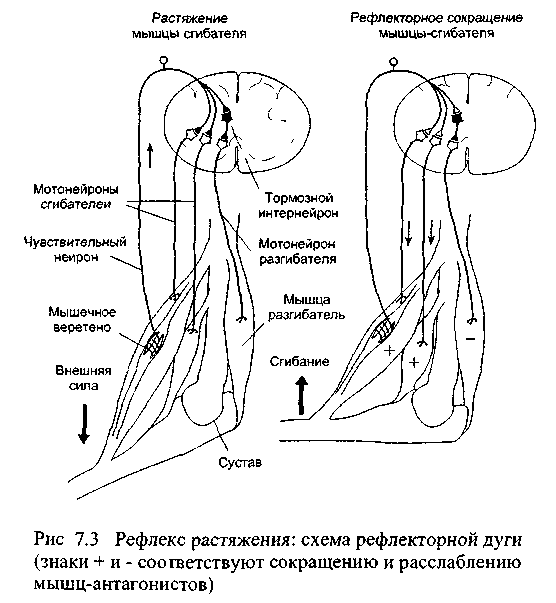

Одновременно с этим остальные ветви

афферентного аксона активируют

деятельность тормозных интернейронов

спинного мозга, которые тотчас подавляют

активность мотонейронов для

мышц-антагонистов, т.е сгибателей.

Таким образом, растяжение мышцы вызывает

возбуждение мотонейронов мышц-синергистов

и реципрокно тормозит мотонейроны

мышц-антагонистов (рис. 7.3).

ефлексы

растяжения можно обнаружить и у интактных

животных, однако они оказываются

слабее, чем у децеребрированных, а их

стереотипность будет выражена меньше,

что обусловлено характером активирующих

и тормозных влияний двигательных центров

головного мозга. Как впоследствии стало

известно, в ответ на растяжение мышцы

внешней силой возбуждаются реагирующие

только на изменение длины рецепторы

мышечных веретён (рис. 7.2), которые

связаны с особым типом мелких интрафузальных

(от лат. fusus

-веретено) мышечных волокон. От этих

рецепторов возбуждение передаётся по

чувствительному нейрону в спинной мозг,

где окончание аксона разделяется на

несколько ветвей. Одни ветви аксона

образуют синапсы с мотонейронами

мышц-разгибателей и возбуждают их,

что, естественно, приводит к сокращению

мышц: здесь моно-синаптический рефлекс

- его дуга образована лишь двумя нейронами

Одновременно с этим остальные ветви

афферентного аксона активируют

деятельность тормозных интернейронов

спинного мозга, которые тотчас подавляют

активность мотонейронов для

мышц-антагонистов, т.е сгибателей.

Таким образом, растяжение мышцы вызывает

возбуждение мотонейронов мышц-синергистов

и реципрокно тормозит мотонейроны

мышц-антагонистов (рис. 7.3).

С илу,

с которой мышцы сопротивляются изменению

своей длины, можно определить как

мышечный тонус. Он позволяет сохранять

определенное положение тела или позу.

Сила гравитации направлена на растяжение

мышц-разгибателей, а их ответное

рефлекторное сокращение этому

противодействует. Если растяжение

разгибателей увеличивается, например,

когда на плечи опускается тяжёлый

груз, то и сокращение усиливается - мышцы

не позволяют себя растягивать и благодаря

этому сохраняется поза. При отклонениях

тела вперёд, назад или в сторону

определённые мышцы растягиваются,

а рефлекторное повышение их тонуса

сохраняет необходимое положение

тела.

илу,

с которой мышцы сопротивляются изменению

своей длины, можно определить как

мышечный тонус. Он позволяет сохранять

определенное положение тела или позу.

Сила гравитации направлена на растяжение

мышц-разгибателей, а их ответное

рефлекторное сокращение этому

противодействует. Если растяжение

разгибателей увеличивается, например,

когда на плечи опускается тяжёлый

груз, то и сокращение усиливается - мышцы

не позволяют себя растягивать и благодаря

этому сохраняется поза. При отклонениях

тела вперёд, назад или в сторону

определённые мышцы растягиваются,

а рефлекторное повышение их тонуса

сохраняет необходимое положение

тела.

По тому же принципу осуществляется рефлекторная регуляция длины у мышц-сгибателей. При любом сгибании руки или ноги поднимается груз, которым может быть и сама рука или нога, но любой груз - это внешняя сила, стремящаяся растянуть мышцы. И здесь можно обнаружить, что ответное сокращение регулируется рефлекторно в зависимости от величины груза. В этом легко убедиться на практике: попробуйте перекреститься, а потом повторите эти же движения с пудовой гирей в руке, как это делали силачи в старом российском цирке.