- •1.Основы физиологии клетки

- •1.1. Общие сведения о клетке

- •1.2. Клеточная мембрана

- •1.3. Ядро клетки

- •1.4. Рибосомы

- •1 .5. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи

- •1.6. Митохондрии и лизосомы

- •1.7. Цитоскелет

- •2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы

- •2.1. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации

- •2.2. Общие принципы анатомической организации нервной системы

- •2.3. Спинной мозг

- •2.4. Ствол мозга

- •Функции черепномозговых нервов

- •2.5. Мозжечок

- •2.6. Промежуточный мозг

- •2.7. Конечный мозг (полушария)

- •2.8. Защита мозга, цереброспинальная жидкость или ликвор

- •2.9. Кровоснабжение мозга и гематоэнцефалический барьер

- •2.10. Принципы организации функциональных систем мозга

- •2.11. Элементарные операции мозга - основа психических процессов

- •3. Основы нейронной теории

- •3.1. Нейроны

- •3.2. Классификация нейронов

- •3.3. Электрические сигналы

- •3.4. Входные сигналы

- •3.5. Объединённый сигнал - потенциал действия

- •3.6. Проведение потенциала действия

- •3.7. Выходной сигнал

- •3.8. Глия

- •4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов

- •4.1. Концентрационный и электрический градиенты

- •Распределение важнейших ионов при невозбуждённом состоянии мембраны гигантского аксона кальмара

- •Концентрация некоторых ионов в мышечных клетках теплокровных в ммоль/л

- •4.2. Активный транспорт

- •4.3. Пассивный транспорт – диффузия

- •4.4. Управляемые каналы

- •4.5. Блокаторы ионных каналов

- •4.6. Мембранный потенциал покоя

- •4.7. Потенциал действия

- •4.8. Механизм проведения потенциалов действия

- •5. Механизм передачи информации в синапсах

- •5.1. Две разновидности синапсов

- •5.2. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •5.3. Помехи в синаптической передаче

- •5.4. Передача возбуждения в центральных синапсах

- •5.5. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •5.6. Функциональное значение и разновидности торможения в цнс

- •5.7. Функциональное значение химических синапсов в переносе информации

- •5.8. Электрические синапсы

- •6. Нейромедиаторы

- •6.1. Происхождение и химическая природа нейромедиаторов

- •6.2. Синтез нейромедиаторов

- •6.3. Выделение медиаторов

- •6.4. Разные постсинаптические рецепторы: ионотропное и метаботропное управление

- •6.5. Удаление медиаторов из синаптической щели

- •6.6. Отдельные медиаторные системы

- •6.6.1. Ацетилхолин

- •6.6.2. Биогенные амины

- •6.6.3. Серотонин

- •6.6.4. Гистамин

- •6.6.5. Глутамат

- •6.6.6. Гамк и глицин

- •6.6.7. Нейропептиды

- •6.7. Опиатные пептиды

- •7. Рефлексы

- •7.1. Рефлекс - стереотипная приспособительная реакция

- •7.2. Классификации рефлексов

- •7.3. Рефлекторная дуга

- •7.4. Нервные центры

- •7.5. Рефлексы растяжения - простая модель стереотипной реакции

- •7.6. Сухожильные рефлексы

- •7.7. Рефлекторная регуляция напряжения мышц

- •7.8. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •7.9. Координация рефлекторной деятельности

- •7.10. Вегетативные рефлексы

- •7.11. Безусловные и условные рефлексы

- •8. Эффекторы

- •8.1. Строение скелетных мышц

- •8.2. Механизм сокращения мышечных волокон

- •8.3. Двигательные единицы

- •8.4. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных импульсов

- •8.5. Режимы мышечных сокращений

- •8.6. Регуляция длины и напряжения мышц

- •8.7. Гладкие мышцы

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.8. Сердечная мышца - миокард

- •8.9. Железы

- •9. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга

- •9.1. Соматосенсорная кора

- •9.2. Первичная зрительная кора

- •9.3. Вторичная (экстрастриарная) зрительная кора

- •9.4. Слуховая кора

- •9.5. Теменно-височно-затылочная ассоциативная кора

- •9.6. Префронтальная ассоциативная кора

- •9.7. Лимбическая кора

- •9.8. Височная кора

- •9.9 Электроэнцефалограмма

- •10. Двигательная функция цнс

- •10.1. Иерархическая организация моторных систем

- •10.2. Двигательные программы спинного мозга и ствола

- •10.3. Нисходящие пути от двигательных центров ствола

- •10.4. Нисходящие пути моторной коры

- •10.5. Планирование будущих действий и вторичные моторные области

- •10.6. Функциональная организация первичной моторной коры

- •10.7. Функциональная организация мозжечка

- •10.8. Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •10.9. Функциональная организация базальных ганглиев

- •10.10. Последствия повреждений базальных ганглиев

- •11. Вегетативная функция цнс

- •11.1. Вегетативная нервная система

- •11.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •11.3. Тонус вегетативных нервов

- •11.4. Афферентное звено вегетативных рефлексов

- •11.5. Характер симпатического и парасимпатического влияния на деятельность внутренних органов

- •11.6. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы

- •11.7. Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •11. 8. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •11.9. Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •11.10. Основные звенья регуляции дыхания

- •12. Основы нейроэндокринной регуляции функций

- •12.1. Происхождение, секреция, транспорт и действие гормонов

- •12.2. Регуляция образования гормонов

- •12.3. Роль гипоталамуса в регуляции образования гормонов передней доли гипофиза (гипоталамо-аденогипофизарная система)

- •12.4. Физиологическая роль гормонов аденогипофиза

- •Гипофизотропные и гипофизарные гормоны

- •12.5. Гипоталамус и гормоны нейрогипофиза

- •12.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников и симпатоадреналовая реакция

- •12.7. Гормоны коры надпочечников

- •12.8. Гормоны щитовидной железы

- •12.9. Гормоны поджелудочной железы

- •12.10. Половые гормоны

- •12.11. Стресс

- •13. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических мотивациях

- •13.1. Мотивации

- •13.2. Кибернетические принципы гомеостатического регулирования

- •13.3. Гипоталамус - важнейшая мотивационная структура мозга

- •13.4. Лимбическая система мозга

- •13.5. Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

- •13.6. Физиологические механизмы боли

- •13.7. Роль миндалин в образовании мотиваций

- •13.8. Гомеостатическое и поведенческое регулирование температуры тела

- •13.9. Механизмы регуляции пищевого поведения

- •13.9.1. Поступление и усвоение пищи

- •1 3.9.2. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе

- •13.9.3. Новые данные о центрах голода и насыщения

- •13.10. Питьевое поведение

- •13.10.1. Обмен воды и солей в организме

- •13.10.2. Регуляция водно-солевого равновесия и питьевого поведения

- •13.11. Половое поведение

- •13.11.1. Критические периоды половой дифференцировки

- •13.11.2. Половые особенности когнитивной деятельности

- •13.11.3. Биологические основы сексуального поведения

- •Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине, чьи работы связаны с исследованием нервной системы или механизмов поведения

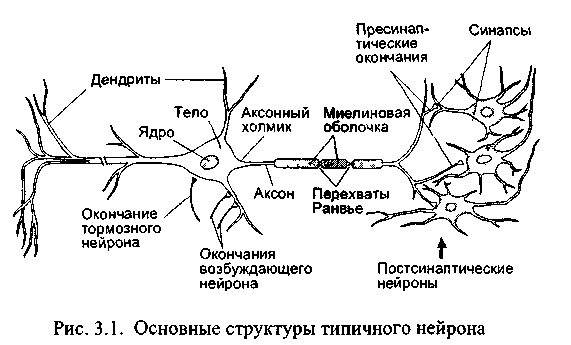

3.1. Нейроны

С реди

101'

нейронов человеческого мозга обнаружено

множество непохожих друг на друга

клеток, однако в их строении можно, как

правило, найти общие отличительные

признаки (рис. 3.1). У каждого нейрона

есть тело (другие названия этой части

нейрона: сома, перикарион), где содержится

ядро и цитоплазматические органеллы,

где происходит синтез белков,

нейромедиаторов и других важных

компонентов жизнедеятельности клетки.

При разрушении тела неизбежно гибнет

и вся клетка.

реди

101'

нейронов человеческого мозга обнаружено

множество непохожих друг на друга

клеток, однако в их строении можно, как

правило, найти общие отличительные

признаки (рис. 3.1). У каждого нейрона

есть тело (другие названия этой части

нейрона: сома, перикарион), где содержится

ядро и цитоплазматические органеллы,

где происходит синтез белков,

нейромедиаторов и других важных

компонентов жизнедеятельности клетки.

При разрушении тела неизбежно гибнет

и вся клетка.

От тела клетки отходят два типа отростков, представляющих собой тонкие нити цитоплазмы; они называются дендрит и аксон. Количество дендритов у различных клеток может существенно отличаться, у большинства нейронов их довольно много, причём каждый из дендритов ветвится подобно дереву, а его многочисленные ветви предназначены для приёма сигналов, передаваемых соседними клетками. Получив такие сигналы, дендриты проводят их к телу клетки.

В отличие от непостоянного количества дендритов у любой нервной клетки может быть только один аксон, который проводит электрические сигналы лишь в одном направлении: от тела клетки. Эти электрические сигналы называются потенциалами действия, они имеют амплитуду около 100 милливольт (мВ - тысячных долей вольта), а длительность около 1 миллисекунды (мс- тысячной доли секунды). Потенциалы действия обычно возникают в аксонном холмике - месте отхождения аксона от сомы и распространяются по аксону со скоростью от 1 до 100 м/с, не изменяя при этом амплитуду сигнала.

Диаметр аксона почти одинаков на всём протяжении, у разных клеток его величина варьирует от 0,2 до 20 мкм. Это обстоятельство сказывается на скорости проведения сигнала: чем толще аксон, тем быстрее проводится по нему потенциал действия. Длина аксонов у разных клеток может сильно отличаться: от 0,1 мм до 1 м (а у некоторых видов животных -до 3 м). Многие аксоны заключены в особый футляр, сформированный отростками некоторых клеток глии. Образует этот футляр миелин - жироподобное вещество со свойствами электрического изолятора: в области миелиновых покрытий электрические сигналы не возникают.

Миелиновая оболочка аксона регулярно прерывается участками, свободными от миелина - они называются перехватами Ранвье. По этим перехватам и распространяются потенциалы действия, как бы перескакивая через миелинизированные участки от одного перехвата к другому (такой тип передачи сигнала называется сальтаторным, от лат. saltare - прыгать), поэтому скорость проведения оказывается довольно высокой. Некоторые аксоны не имеют миелинового покрытия: в отличие от миелинизированных волокон их называют безмиелиновыми (по другой терминологии миелинизированные и безмиелиновые волокна различают как мякотные и безмякотные). По безмиелиновым волокнам потенциалы действия распространяется медленнее: здесь они не «прыгают», а «ползут» по всей длине аксона.

Природа потенциалов действия, с помощью которых передаётся информация в сенсорных, моторных или мотивационных системах, одна и та же, а сами потенциалы действия стереотипны. Их возникновение и проведение можно записать с помощью специальных приборов, но по характеру такой записи невозможно судить о том, какого рода информацию передают зарегистрированные потенциалы действия: о запахе ли цветущей сирени или о ласкающей глаз изумрудной зелени постриженного газона, о разгибании правой ноги в колене или о выделении слюны. Содержание передаваемой информации определяется не формой потенциалов действия, а специфическими объединениями нейронов в ту или иную сенсорную, моторную или мотивационную систему: каждый вид информации передаётся с помощью стереотипных потенциалов действия, но по собственному нейронному пути.

Неподалёку от своих окончаний большинство аксонов разделяется на тонкие коллатеральные ветви или аксонные терминали, причём некоторые из них могут даже повернуть назад - это обратные коллатерали. Терминали аксона вступают в контакт с другими клетками, чаще всего с их дендритами, реже - с телом и ещё реже - с аксоном. Аксоны эфферентных нейронов контактируют с клетками рабочих органов, которыми являются мышцы или железы внешней секреции. Контактная зона между двумя клетками получила название: синапс. В соответствии с этим термином клетка, передающая сигнал, называется пресинаптической, а получающая сигнал - постсинаптической. В подавляющем большинстве случаев эти клетки анатомически не соединяются и между ними находится синаптическая щель, которая заполнена жидкостью, напоминающей по своему составу плазму крови (особый вариант межклеточных контактов представляют электрические синапсы - см. главу 5).

Из-за анатомической разобщённости пресинаптическая клетка может повлиять на постсинаптическую только с помощью химического посредника - нейромедиатора или нейротрансмиттера. Медиатор должен выделиться из окончания аксона пресинаптической клетки тогда, когда к этому окончанию подойдёт потенциал действия.