- •Общение как источник информации (коммуникативная сторона)

- •Задание 1. «Что значит эффективно общаться?».

- •Задание 2. «Умею ли я общаться?».

- •Невербальные средства общения

- •Задание 1. «Для чего нужны невербальные средства общения?».

- •Оценка уровня общительности (тест в.Ф.Ряховского)

- •Тест на оценку самоконтроля в общении

- •Тест оценки коммуникативных умений

Семинар 10.

«Педагогическое общение»

Этот семинар раскрывает сложные вопросы взаимодействия педагога и учащихся на основе жизненного и педагогического опыта обучающихся, ценностно-смысловых представлений о педагогическом общении, о роли педагога в установлении межличностных и групповых контактов.

Цель: Обобщить опыт и расширить представления обучащихся о профессиональной деятельности учителя, основу которой составляет педагогическое общение.

Задачи:

Актуализация понятия «общение».

Выявление проблем профессионально-педагогического общения.

Актуализация индивидуальных коммуникативных способностей и умений студентов.

Выявление значения, содержания и способов общения с помощью невербальных средств.

Информационный блок.

Общение педагога с детьми является не фоном, на котором решаются задачи обучения и воспитания, а важнейшей составляющей профессиональной деятельности. От того, насколько эффективно решает учитель коммуникативные задачи, зависит и успешность развития детей, и становление профессионализма педагога.

Творческий характер педагогической деятельности в полной мере отражается в педагогическом общении. Учитывая, что общение само по себе является процессом творческим, не укладывающимся в рамки стандартных рекомендаций, в профессиональной деятельности педагога оно приобретает особое звучание. Учителю приходится общаться с людьми разного статуса, разного социального положения и возраста (коллегами, администрацией, родителями, детьми). В зависимости от ситуации педагог должен быть то строгим и требовательным, то добрым и сопереживающим, то внимательным и наблюдателем, то активным участником процесса общения.

Таким образом, коммуникативные педагогические задачи должны решаться не на интуитивном, а на сознательном уровне, опираясь на глубокие психолого-педагогические знания. Однако знания, не подкрепленные коммуникативными способностями и навыками конструктивного общения, могут превратиться в декларативные правила и нормы поведения, которыми учитель часто оперирует по отношению к детям. Поэтому важнейшим условием профессионального развития педагога является, прежде всего, работа над собой, осознанное и осмысленное отношение к проблемам общекультурного и профессионального общения.

Стремление быстро и сразу найти единственно верное решение: как поступить в той или иной ситуации, как отреагировать на тот или иной поступок ребенка, — может привести к серьезным проблемам в общении, превратить его в череду неразрешимых конфликтов. Вспомним слова А.С.Макаренко, если вы не знаете, как сейчас поступить, – не поступайте.

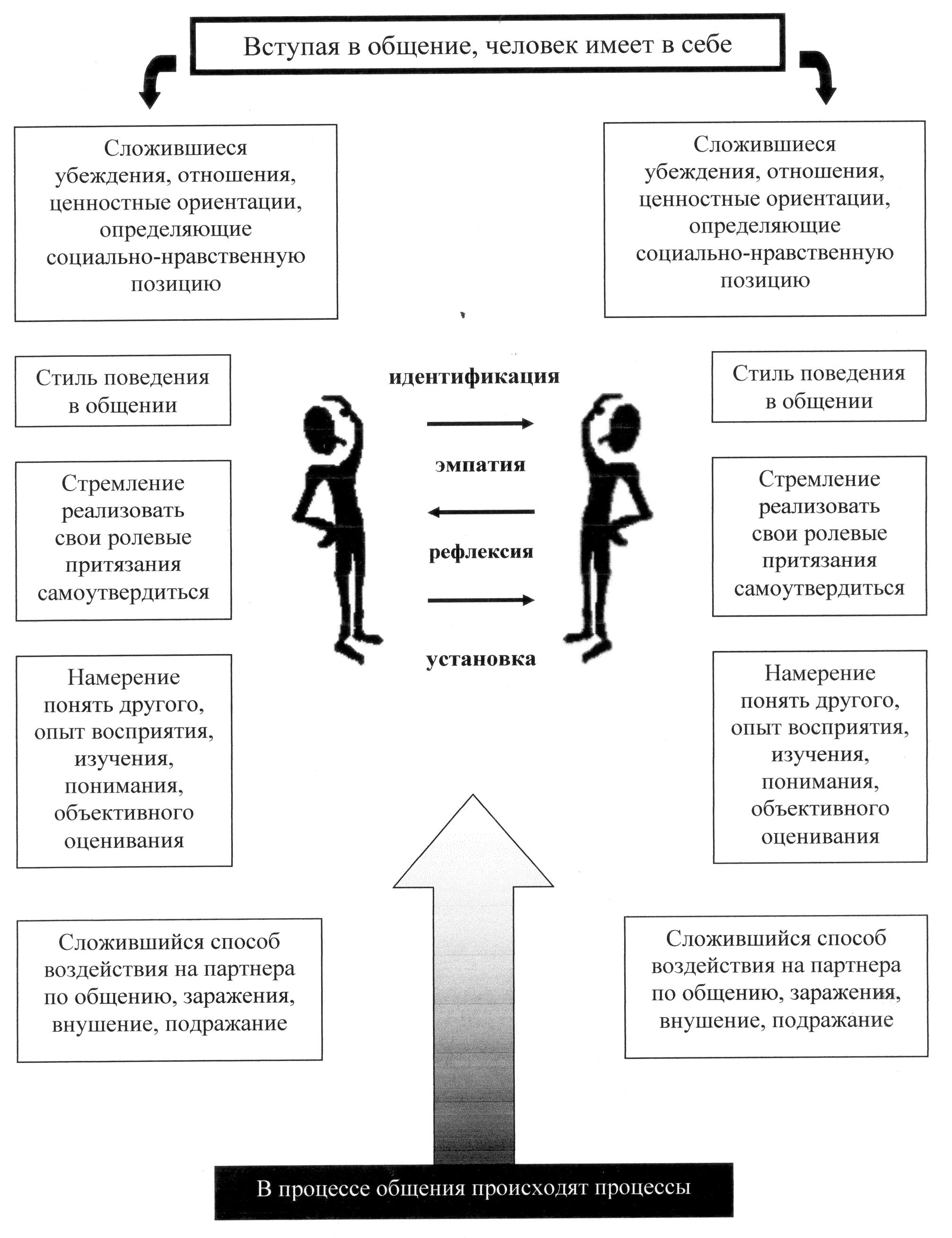

Педагогическое общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между учителем и детьми, их родителями, коллегами с целью решения различных педагогических задач. Данный процесс включает три взаимосвязанные стороны: коммуникативную (передача своих смыслов и понимание чужих, обмен информацией с партнерами по общению, схема 1); интерактивную (организация взаимодействия, т.е. обмен не только знаниями и идеями, но и действиями); перцептивную (восприятие друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания).

Схема 1

Общение как источник информации (коммуникативная сторона)

Мы рассмотрели самую сложную — коммуникативную функцию общения. Эффективность общения в педагогической деятельности во многом зависит от того, как педагог воспринимает, насколько знает воспитанников. Это перцептивная функция общения, она очень важна и непроста в реализации (см. схему 2).

Таким образом, основной целью на данном этапе работы является развитие таких способностей, как:

социальная перцепция — способность понимать, а не только видеть, т.е. адекватно моделировать личность партнера по общению, видеть его психическое состояние по внешним признакам;

«подавать себя» в общении;

оптимально выстраивать тактику своего поведения посредством вербальных и невербальных средств общения.

Успешность достижения данной цели во многом зависит от степени актуализации в сознании проблем педагогического общения и активности рефлексивной позиции.

Все задания, которые предлагаются студентам, носят творческий характер. Результаты их выполнения будут во многом зависеть от жизненного и педагогического опыта обучающихся, ценностно-смысловых представлений о педагогическом общении, о роли педагога в установлении межличностных и групповых контактов.

Первоначально предлагается на основании самооценки, используя диагностические методики, выявить уровень развития коммуникативных умений и самоконтроля в общении, определить пути и направления самосовершенствования.

Содержательно задания охватывают все стороны педагогического общения: умение, на основании целостного восприятия и анализа ситуации, а также особенностей партнеров по общению, вступать как в индивидуальный контакт, так и в контакт с аудиторией; выстраивать свою тактику поведения, используя различные позиции в общении, приемы и способы поддержания и развития коммуникативной ситуации.

Особое внимание уделяется средствам невербального общения, играющим важнейшую роль во взаимопонимании и взаимодействии партнеров.

Схема 2.

Особое значение имеют задания, направленные на формирование умений разрешать различного рода конфликтные ситуации. Именно в экстремальных, чаще всего непредвиденных ситуациях необходимо проявление коммуникативно-творческих способностей и навыков (умение видеть суть конфликта, быстро просчитывать варианты его разрешения, а также видеть возможные его последствия).

Способность учителя достойно разрешить конфликт, решая различные педагогические задачи, не вызывая при этом негативного отношения со стороны оппонентов, является важнейшим условием профессионализма – к такому выводу должны прийти студенты в ходе дискуссии.

В ходе выполнения практически всех заданий необходима работа по оценке и самооценке достигнутых результатов, так как умение дать объективную оценку самому себе и своей деятельности, с одной стороны, завершает любую деятельность, а с другой — является началом нового, более высокого уровня ее выполнения.

Таким образом, совместное обсуждение спорных, дискуссионных вопросов по проблемам профессионально-педагогической коммуникации, выполнение самостоятельных заданий с элементами исследовательской работы, включающей анализ собственного поведения и наблюдение за поведением партнеров по общению, включенность в тренинговые задания, позволяющие моделировать разнообразные коммуникативные ситуации с последующей рефлексивной оценкой, будут способствовать формированию навыков профессионального общения.