- •1. Основные свойства углеводородных газов. Плотность и относительная плотность. Относительная плотность газа по воздуху. Вязкость газов и газовых смесей. Теплоемкость (изобарная, изохорная).

- •2.Смеси газов. Закон Дальтона. Критические параметры. Газовая постоянная. Уравнение состояния реальных газов. Ван-дер-Ваальсовы силы. Коэфф-нт сжимаемости.

- •3. Основные формулы для гидравлического расчета газопровода. Уравнение движения и его анализ. Уравнение неразрывности и его анализ.

- •4. Уравнение движения и уравнение неразрывности при установившемся режиме течения газа в трубопроводе. Вывод уравнения расхода газопровода. Объемный, массовый и коммерческий расход.

- •5. Температурный режим газопровода. Вывод уравнения изменения температуры газа по длине газопровода. Эффект Джоуля-Томсона. Уравнение Шухова. Средняя температура газа по длине трубопровода.

- •7. Коэффициент эффективности. Падение давления по длине газопровода. Среднее давление.

- •8. Сложные газопроводы. Цель расчета сложных газопроводов. Основные расчетные формулы.

- •9. Однониточный газопровод с путевыми отборами и подкачками.

- •10. Способы приведения слож. Газопровода к простому.

- •11. Параллельно и последовательно соединенные газопроводы.

- •12. Газопроводы с лупингами.

- •13. Многониточный газопровод с лупингом. Эффективность перемычек.

- •14. Расчет газопровода с учетом рельефа трассы. Анализ влияния профиля трассы на хар-ку газопровода.

- •15. Характеристики нагнетателей (на примере характеристик центробежного компрессора). Порядок расчета.

- •17. Совместная работа газ-да и компрессорных станций.

- •21. Режим работы газопровода при сбросах и подкачках.

- •22. Размещение кс по трассе газопровода.

- •23. Аккумулирующая способность последнего участка газопровода.

- •24. Оптимальные параметры магистр. Газопровода.

- •25. Методы определения кол-ва жидкости в газопроводе.

- •26. Влагосодержание природных газов. Точка росы.

- •27. Состав и структура гидратов природных газов. Образование, условия равновесия и физ. Свойства гидратов.

- •28. Образование гидратов в скважинах и в магистральных газопроводах и методы борьбы с ними.

- •29. Неравномерность потребления природного газа. Коэффициенты неравномерности. Регулирование неравномерности газопотребления.

- •30. Подземные хранилища газа. Назначение. Виды пхг. Развитие подземного хранения газа в рб.

- •31. Подземное хранение газа в пористых и проницаемых коллекторах. Технол-ские схемы сбора, распределения и обработки газа при отборе и закачке его в хранилище.

- •33. Технол-кая схема работы пхг в водоносном пласте.

- •34. Характеристики работы пхг в водоносном слое. Активный и буферный газ в подземном хранилище. Граница газоводяного контакта.

- •36. Подземное хранение газа в отложениях кам. Соли. Особ-сти экспл-ции пхг в отложениях каменной соли.

- •38. Подземное хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •39. Подземное хранение газа в выработанных нефтяных и газоконденсатных месторождениях.

- •40. Теоретические основы процесса фильтрации. Основные параметры пористой среды водоносного пласта. Законы процесса фильтрации в пористой среде.

- •41. Подземное хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •42. Хранение газа в газгольдерах.

27. Состав и структура гидратов природных газов. Образование, условия равновесия и физ. Свойства гидратов.

Гидраты природных газов представляют собой неустойчивое физико-химическое соединение воды с углеводородами, которое с повышением температуры или при понижении давления разлагается на газ и воду. По внешнему виду – это белая кристаллическая масса, похожая на лед или снег.

Гидраты относятся к веществам, в которых молекулы одних компонентов размещены в полостях решетки между узлами ассоциированных молекул другого компонента. Такие соединения обычно называют твердыми растворами внедрения, а иногда соединениями включения.

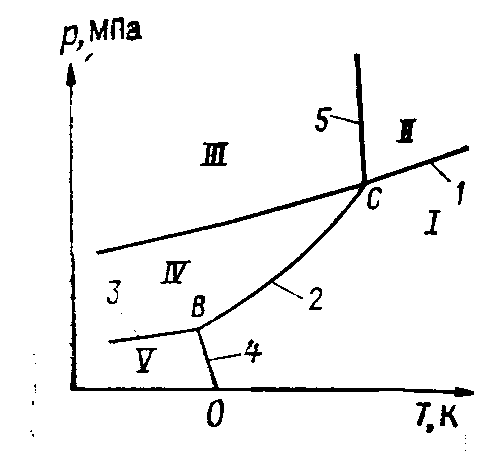

Представление об условиях образования гидратов дает фазовая диаграмма гетерогенного равновесия (рисунок 15.4).

Р исунок

15.4. Диаграмма фазового состояния гидратов

различной относительной плотности. I

– газ; II – раствор газа

в воде; III – раствор воды

в газе; IV – гидрат +вода; V – гидрат и

лед.

исунок

15.4. Диаграмма фазового состояния гидратов

различной относительной плотности. I

– газ; II – раствор газа

в воде; III – раствор воды

в газе; IV – гидрат +вода; V – гидрат и

лед.

Гидраты образуются при наличии влаги в газе и предельных давлениях и температурах. Гидраты образуются в областях, расположенных влево от кривых 2 и 5. при пересечении кривых 1 и, 2 и 5 образуется критическая точка разложения гидратов С. В точке С одновременно существуют четыре фазы (I, II, III, IV): газ (газообразный гидратообразователь), вода (жидкий раствор гидратообразователя в воде и раствор воды в гидратообразователе) и гидрат. При всех температурах выше соответствующего значения в точке С гидрат не может существовать, как бы ни было велико давление. Поэтому точка С рассматривается как критическая точка образования гидратов.

В точке пересечения кривых 2 и 3 (точка В) появляется вторая инвариантная точка, в которой существуют система газ, вода, гидрат и лед.

Для образования гидратов необходимо, чтобы парциальное давление паров воды над гидратом было выше упругости этих паров в составе гидрата. На изменение температуры образования гидратов влияют: состав гидратообразователя, чистота воды, турбулентность, наличие центров кристаллизации и т. д.

На практике условия образования гидратов определяют с помощью равновесных графиков или расчетным путем – по константам равновесия и графоаналитическим методом.

Условия образования гидратов природных газов по константам равновесия определяют по формуле: z= у/К,

где z, у – молярная доля компонента соответственно в составе гидрата и газовой фазы; К – константа равновесия.

28. Образование гидратов в скважинах и в магистральных газопроводах и методы борьбы с ними.

В стволе скважины часто имеются условия для образования гидратов, когда температура газа при его движении вверх от забоя до устья становится ниже температуры гидратообразования. В результате скважина забивается гидратами.

Образование гидратов в стволе можно предупредить теплоизоляцией фонтанных или обсадных колонн, повышением температуры газа в стволе с помощью нагревателей. Самый распространенный способ предупреждения образования гидратов – подача ингибиторов (метанола, гликолей) в поток газа. Иногда подача ингибитора осуществляется через затрубное пространство.

Образованию гидратов способствуют наличие в газопроводе воды, увлажняющей газ, посторонних предметов, сужающих сечение газопровода, а также земли и песка, частицы которых служат центрами кристаллизации. Немаловажное значение имеет содержание в природном газе других углеводородных газов помимо метана (С3Н8, C4H10, H2S).

Эффективным и надежным методом предупреждения образования гидратов является осушка газа перед поступлением его в трубопровод. Необходимо, чтобы осушка проводилась до той точки росы, которая обеспечивала бы нормальный режим транспортирования газа. Как правило, осушку осуществляют до точки росы на 5–6°С ниже минимально возможной температуры газа в газопроводе в зимний период. Ввод ингибиторов.Если пробка не сплошная, то в трубопровод через специальные патрубки, штуцера для манометров или через продувочную свечу вводят ингибитор. Если в трубопроводе образовались сплошные гидратные пробки небольшой длины, их иногда удается ликвидировать таким же путем.

Ликвидация гидратных пробок методом снижения давления. Сущность этого метода заключается в нарушении равновесного состояния гидратов, в результате чего происходит их разложение. Давление снижают тремя способами:

– отключают участок газопровода, где образовалась пробка, и с двух сторон через свечи пропускают газ;

– перекрывают линейный кран с одной стороны и выпускают в атмосферу газ, заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов;

– отключают участок газопровода с обеих сторон пробки и выпускают в атмосферу газ, заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов.

Ликвидация гидратных пробок в трубопроводах природных и сжиженных газов методом подогрева. Трубопровод подогревают горячей водой или паром. Повышение температуры в точке контакта гидрата и металла до 30–40°С достаточно для быстрого разложения гидратов.

На участке с отрицательной температурой грунта вода, образующаяся в результате разложения гидратов, может замерзнуть, образовав ледяную пробку, ликвидировать которую гораздо труднее, чем гидратную. Для ускорения разрушения пробки и предотвращения образования льда попутно вводят ингибиторы.