- •1.Назначение релейной защиты. Этапы развития релейной защиты

- •2. Повреждения и ненормальные режимы в электроэнергетической системе

- •3.Разновидности реле защиты и релейных защит

- •4.Способы включения реле и способы их воздействия на выключатель

- •5.Основные требования, предъявляемые к релейной защите

- •6. Разновидности и назначение автоматики

- •7. Трансформаторы тока. Назначение и принцип действия трансформаторов тока.

- •8 Схемы соединения тт и обмоток реле в схемах рз. Векторные диаграммы токов при различных видах повреждений.

- •9 Методика выбора тт для питания схем рза, 10% кратность.

- •10 Трансформаторы напряжения. Назначение и принцип действия трансформаторов напряжения.

- •11 Схемы включения тн и схемы соединения обмоток тн.

- •12 Источники оперативного тока

- •13 Постоянный оперативный ток

- •14. Блоки питания выпрямленным оперативным током.

- •15. Схемы вторичных соединений

- •16. Ручное и дистанциооное управление

- •17. Устройства центральной сигнализации

- •18. Микропроцессорные устройства

- •19. Особенности эксплуатации микропр. Защит

- •20. Основы выполненния токовых защит

- •22 Схемы мтз с независимыми выдержками времени

- •24 Назначение и принцип действия токовой отсечки.

- •25 Расширение защищаемой зоны токовой отсечки со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Выбор параметров срабатывания

- •26 Схемы токовых отсечек

- •27 Принцип действия максимальной токовой направленной защиты линий. Включение реле мощности.

- •28 Схемы мтнз на постоянном оперативном токе, выбор параметров срабатывания. Выбор уставок максимальных токовых направленных защит.

- •29 Защита кольцевых сетей. Каскадное действие защит. Токовые защиты на двух параллельных линиях.

- •30 Токи и напряжения при замыкании на землю.

- •31 Выбор тока срабатывания ненаправленной защ зз. Выбор параметров срабатывания направленной защ зз.

- •33 Логическая защита шин (лзш).

- •34 Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования к выполнению защит трансформаторов.

- •35. Защита трансформаторов плавкими предохранителями.

- •36. Дифференциальная защита. Область применения и принцип действия. Особенности, влияющие на выполнение дзт

- •37. Выбор уставок диф. Защиты трансформатора

- •38. Диф. Отсечка трансформатора

- •39. Диф. Защита трансформатора с быстронасыщающимися трансформаторами (бнт). Диф. Защита с торможением

- •40. Газовая защита трансформатора. Принцип действия, назначение, область применения. Газовая защита переключателя рпн

- •41. Мтз двухообмоточных понижающих трансформаторов. Выбор уставок мтз тр-ра. Мтз с пуском по напряжению

- •42. Расчет мтз на элементах схемы двухобмоточной подстанции

- •43. Расстановка защит на трехобмоточных трансформаторах

- •44. Токовая отсечка трансформатора

- •45. Защита от перегрузки трансформатора

- •46.Токовая защита нулевой последовательности трансформатора от однофазных кз на стороне 0,4 кВ.

- •47.Апв трансформаторов. Автоматическая разгрузка трансформаторов. Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов. Автоматика охлаждения трансформаторов.

- •48.Общие сведения о релейной защите электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы двигателей переменного тока.

- •49.Защита двигателей от междуфазных кз. Защита от перегрузки с тепловым реле. Защита от перегрузки с токовым реле.

- •50.Защита двигателей от замыканий на землю. Защита двигателей от минимального напряжения.

- •51. Защита электродвигателей напряжением до 1000в.

- •52.Защиты, применяемые на синхронных двигателях.

- •53.Назначение и виды повреждений конденсаторных установок. Схемы соединений ку и принцип действия защит ку.

- •55. Автоматическое повторное включение

- •56. Электрические апв однократного действия

- •57. Выбор уставок однократных апв для линий с односторонним питанием.

- •58. Автоматический ввод резерва

- •59. Расчет уставок автоматического ввода резерва

- •60. Автоматическая частотная разгрузка(ачр)

- •61. Предотвращение ложных отключений потребителей от ачр при кратковременных понижениях частоты в энергосистеме.

- •62. Защита предохранителями

- •63. Защита предохранителями воздушных линий 0,4 кВ. Трансформаторов

- •64.Защита автоматическими выключателями сетей до 1000 в

56. Электрические апв однократного действия

Электрические АПВ однократного действия с автоматическим возвратом получили наиболее широкое распространение.

При срабатывании реле времени размыкается его мгновенный размыкающий контакт, вводя в цепь обмотки реле дополнительное сопротивление . Это приводит к уменьшению тока в обмотке реле, благодаря чему обеспечивается его термическая стойкость при длительном протекании тока.

Некоторые микропроцессорные реле, а также комплектные микроэлектронные устройства запускают АПВ непосредственно от тех защит, при действии которых должно работать АПВ. Это несколько упрощает схему, т. к. отсутствуют цепи запрета АПВ. Однако такая схема имеет недостаток, заключающийся в том, что АПВ не работает при самопроизвольном отключении выключателя, например, при механическом расцеплении привода.

Выдержка времени АПВ на повторное включение выключателя определяется двумя условиями:

1. Выдержка времени должна быть больше времени готовности привода выключателя, т. е.

где tг.п – время готовности привода, которое может составлять 0,2–1 с, для разных типов приводов; tзап – время запаса, учитывающее погрешности реле времени АПВ, принимается равной 0,3–0,5 с.

2. Для того чтобы повторное включение было успешным, необходимо, чтобы за время от момента отключения линии до момента повторного включения и подачи напряжения не только погасла электрическая дуга в месте КЗ, но и восстановились изоляционные свойства воздуха. Процесс восстановления изоляционных свойств, называемый деионизацией, требует некоторого времени. Следовательно, выдержка времени АПВ на повторное включение должна быть больше времени деионизации, т. е.

где tд – время деионизации, принимаемое равным 0,1–0,3 с.

При выборе уставок принимается большее значение времени из полученных по выражениям (12.1) и (12.2).

57. Выбор уставок однократных апв для линий с односторонним питанием.

Выдержка времени АПВ на повторное включение выключателя определяется двумя условиями:

1. Выдержка времени должна быть больше времени готовности привода выключателя, т. е.

где tг.п – время готовности привода, которое может составлять 0,2–1 с, для разных типов приводов; tзап – время запаса, учитывающее погрешности реле времени АПВ, принимается равной 0,3–0,5 с.

2. Для того чтобы повторное включение было успешным, необходимо, чтобы за время от момента отключения линии до момента повторного включения и подачи напряжения не только погасла электрическая дуга в месте КЗ, но и восстановились изоляционные свойства воздуха. Процесс восстановления изоляционных свойств, называемый деионизацией, требует некоторого времени. Следовательно, выдержка времени АПВ на повторное включение должна быть больше времени деионизации, т. е.

где tд – время деионизации, принимаемое равным 0,1–0,3 с.

При выборе уставок принимается большее значение времени из полученных по выражениям (12.1) и (12.2).

В схемах АПВ с использованием комплектных устройств, в которых время готовности реле АПВ к срабатыванию определяется временем заряда конденсатора, оно должно быть не меньше значения, определенного по выражению

где tоткл – время отключения выключателя; tзап – наибольшая выдержка времени срабатывания защиты.

Ускорение действия защиты после АПВ применяется для быстрейшего отключения КЗ и повышения надежности работы энергосистемы и потребителей. Ускорение защиты после АПВ предусматривается директивными материалами не только для линий, не имеющих быстродействующей защиты, но также для линий, имеющих сложные быстродействующие защиты, как мера повышения надежности защиты линии в целом.

Ускорение защиты до АПВ позволяет ускорить отключение КЗ и обеспечить селективную ликвидацию повреждений.

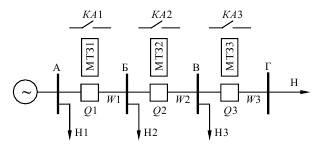

Одним из способов, обеспечивающих быстрое отключение повреждений на линии W1 без применения сложных защит, является ускорение МТЗ этой линии до АПВ. С этой целью защита МТЗ1 выполняется так, что при возникновении КЗ на линиях W1–W3 она первый раз действует без выдержки времени независимо от того, на какой из линий произошло КЗ, а после АПВ действует с нормальной выдержкой времени. Действие защиты и АПВ происходит при этом следующим образом. В случае КЗ на линии W1 срабатывает защита МТЗ1 по цепи ускорения и без выдержки времени отключает эту линию. После АПВ, если повреждение устранилось, линия остается в работе. Если же повреждение оказалось устойчивым, то линия вновь отключится, но уже с выдержкой времени.

Рис. 12.6. Участок сети с односторонним питанием

Поочередное АПВ является более эффективным средством для быстрейшего отключения КЗ. При таком принципе выполнения защиты реле ускорения непосредственно после включения выключателя остается подтянутым и обеспечивает ускорение защиты и после включения выключателя от АПВ. Затем ускорение выводится. Автоматическое повторное включение последующего участка имеет выдержку большую, чем время АПВ и время, в течение которого вводится ускорение на предыдущем участке:

Ускорение защиты вводится снова через время работы АПВ и возврата реле ускорения последнего участка.

Автоматическое повторное включение на линиях с двухсторонним питанием имеет некоторые особенности, что определяется наличием напряжения по обоим концам линии. Первая особенность состоит в том, что АПВ линии должно производиться лишь после того, как она будет отключена с обеих сторон, что необходимо для деионизации воздушного промежутка в месте повреждения. Поэтому при выборе выдержки времени АПВ линии с двухсторонним питанием необходимо кроме условий (12.1) и (12.2) учитывать еще и третье условие:

где tвкл1 – включения выключателя на своем конце линии, на котором выбирается выдержка времени АПВ; tзащ2 – выдержка времени второй ступени защиты на противоположном конце линии; tд – время деионизации среды; tзап – дополнительный запас по времени, учитывающий погрешности реле времени устройства АПВ и защиты, отличия времен действия выключателей от расчетных и т. д., принимается равным 0,5–0,7 с.

Для линий с двухсторонним питанием разработано и эксплуатируется большое количество ТАПВ разных типов, которые можно объединить в три группы:

1) устройства, допускающие несинхронное включение разделившихся частей энергосистемы, – несинхронное АПВ (НАПВ);

2) устройства, допускающие АПВ, когда напряжения по концам отключившейся линии синхронны, – АПВ с контролем синхронизма (АПВКС) или когда разность частот этих напряжений невелика, т. е. условия близки к синхронным, – быстродействующее АПВ (БАПВ), АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС) и др.;

3) устройства, осуществляющие АПВ после отключения источников несинхронного напряжения или их возбуждения (генераторов или синхронных компенсаторов), с последующей их синхронизацией – АПВ с самосинхронизацией (АПВС). Если источники несинхронного напряжения отключаются с их остановом, выполняется АПВ с контролем отсутствия напряжения (АПВОН).