- •15. Тиоцианатометрия и меркуриметрия. Сущность методов, титранты, их приготовление, стандартизация, индикаторы, применение методов в фарманализе.

- •6. Сульфатометрия, гексацианоферратометрия. Сущность методов, титранты, их приготовление, стандартизация, индикаторы, применение методов в фарманализе.

- •4. Сильные и слабые электролиты, определение, примеры. Степень диссоциации, формула расчета. Общая концентрация и активности ионов в растворе. Ионная сила раствора.

- •5. Влияние ионной силы на коэффициент активности ионов. Закон Льюиса – Рендалла. Уравнение первого и второго приближения Дебая – Хюккеля.

- •6. Химическое равновесие. Константа химического равновесия (истинная, термодинамическая, концентрационная). Условная константа химического равновесия.

- •16. Уравнение Гендерсона, выводы из него. Основные характеристики буферных растворов. Буферная емкость. Использование буферных систем в анализе.

- •22. Хроматография. Сущность метода. Виды хроматографии. Теоретические основы хроматографических методов анализа. Адсорбционная и распределительная хроматография.

- •Ch3coo- - III гр анионов, гр реагент отсутствует.

- •Аналитические реакции сульфат-иона so42- so42- - анион I аналит.Гр., водный раствор ВаС12.

- •V аналитической группы

16. Уравнение Гендерсона, выводы из него. Основные характеристики буферных растворов. Буферная емкость. Использование буферных систем в анализе.

Уравнение

показывает как зависит

кислотно-основное

равновесие

буферного

раствора

от свойств

компонентов кислотно-основной

буферной системы

и от количественного соотношения этих

компонентов в растворе.

Показателем

кислотно-основного равновесия в растворе

является водородный

показатель,

pH.

Свойство кислоты

(её способность распадаться на ионы),

как составляющей буферной системы,

характеризуется значением

константы

равновесия,

константы диссоциации

кислоты, Ka.

(или в логарифмической форме

pKa = – lgK,

в частности, если K = 10–11,

то pK = 11).

Количественая структура

(состав) буферной системы может быть

оценена

в виде отношения

соль/кислота (эквиваленты, эквивалентная

масса).

Учитывая сказанное, уравнение

Гендерсона-Гассельбаха выглядит

следующим образом:pH = pKa + lg (соль/кислота).

С

помощью этого уравнения можно оценить

любую из его переменных,

если известны две другиеБуферные

растворы-это

растворы, способные сохранять

приблизительно постоянное значения

рН при добавлении к ним небольших

количеств сильных к-т или сильных

оснований. Содержат либо одно индивид.в-во,

либо смесь в-в.Примеры-к р-ам индив.в-в

относятся насыщенный водный раствор

гидротартрата калия KHC4H4O6,

водный раствор тетрабората натрия(буры)

Na2B4O7*10H2O,

пример буферных систем из смеси в-в

могут служить водные растворы, содержащие

хлороводородную к-ту и глицин, ацетатный

буфер – водный р-р уксусной к-ты и

ацетата натрия, универсальная буферная

смесь(смесь ортофосфорной, уксусной и

борной к-т с р-ом гидроксида

натрия)..Определение

буферной емкости

(β)по ГФ-БЕ называют выраженное в

грамм-эквивалентах количество сильного

основания(В), прибавления которого к 1

л.буферного раствора вызывает возрастание

величины рН этого раствора на единиц.

β=![]() .

Дистил.вода, применяемая для определения

буферных растворов, должна иметь

значения рН=5,8-7,0.Вкачественном и

количественном анализе буферные системы

испол-ют тогда, когда необходимо

поддерживать постоянное значения рН

среды.Н-р, при комплексонометрич.определении

катионов некоторых металлов(Mg,

Ca,

Pb

и др) применяют аммиачно-буферную смесь,

ацетатный буфер используют при отделении

ионов бария отионов кальция и стронция

с помощью дхромат ионов.

.

Дистил.вода, применяемая для определения

буферных растворов, должна иметь

значения рН=5,8-7,0.Вкачественном и

количественном анализе буферные системы

испол-ют тогда, когда необходимо

поддерживать постоянное значения рН

среды.Н-р, при комплексонометрич.определении

катионов некоторых металлов(Mg,

Ca,

Pb

и др) применяют аммиачно-буферную смесь,

ацетатный буфер используют при отделении

ионов бария отионов кальция и стронция

с помощью дхромат ионов.

17. Окислительно – восстановительные системы. Окислительно – восстановительные потенциалы редокс – пар (стандартный окислительно – восстановительный потенциал, реальный условный потенциал, формальный окислительно – восстановительный потенциал). Типы электродов (электроды сравнения, индикаторные электроды, их строение, функции). Уравнение Нернста.

Окислительно-восстановительные системы. ОВР используются как в качественном, так и в количественном анализе.В любой ОВР участвуют две редокс пары. Редокс пара-это система из окислительно, восстановительных форм данного вещества, в котором окисленная форма является акцептором электронов и восстанавливается, принимая электроны, а восстановленная форма –донор электронов и окисляется отдавая электроны.Существуют вещества, которые в одних реакциях окислители, в др.-восстановители(зависит от природы партера реагента и условий протекания ОВР)-н-р,Н2О2, нитрит-ионNO2-2 и др.Окислительно-восстан.потенциалы редокс пар-мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ). Биологически важной системой является система:Fe3+/Fe2+.Примером окислительно-восстановительного электрода:Pt/Fe3+,Fe2+Стандартный ОВП – когда все участники ОВР нах-ся в стандартных состояниях, их активности =1.Реальный условный потенциал –это потенциал редокс пары при условии, что участники р-и находятся в реальных условиях, а не в стандартных состояниях.Формальный ОВП системы-это условный потенциал редокс пары при формальных конц. реагентов.(т.е.при конц.=1 моль/л).Типы электродов. Электроды сравнения - электрохимические системы, предназначенные для измерения электродных потенциалов. Необходимость их использования обусловлена невозможностью измерения абс. величины потенциала отдельного электрода.В качестве электрода сравнения может служить любой электрод в термодинамически равновесном состоянии, удовлетворяющий требованиям воспроизводимости, постоянства во времени всех характеристик и относительной простоты изготовления. Для водных электролитов наиболее часто применяют в качестве электродов сравнения водородный, каломельный, галогеносеребряные, оксидно-ртутный и хингидронный электроды. Уравнение Нернста - уравнение, связывающее окислительно-восстановительный потенциал системы с активностями веществ, входящих в электрохимическое уравнение, и стандартными потенциалами окислительно-восстановительных пар.

![]() ,где

,где

![]() -

электродный потенциал, E0

- стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;

-

электродный потенциал, E0

- стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;![]() —

универсальная

газовая постоянная,

равная 8.31 Дж/(моль·K);

—

универсальная

газовая постоянная,

равная 8.31 Дж/(моль·K);![]() —

абсолютная температура;

—

абсолютная температура;![]() —

число

Фарадея,

равное 96485,35 Кл/моль;

—

число

Фарадея,

равное 96485,35 Кл/моль;![]() —

число моль

электронов,

участвующих в процессе;

—

число моль

электронов,

участвующих в процессе;![]() и

и

![]() —

активности

соответственно окисленной

и восстановленной

форм вещества, участвующего в полуреакции.

—

активности

соответственно окисленной

и восстановленной

форм вещества, участвующего в полуреакции.

18. Потенциал реакции (ЭДС реакции). Направление протекания окислительно – восстановительной реакции. Связь ЭДС с энергией Гиббса Влияние различных факторов на значения о. – в. потенциалов и направления протекания реакций. Использование окислительно – восстановительных реакций в анализе.

Потенциал

реакции(Е)-величина

равная разности ОВ потенциалов

редокс-пар(т.е.их электродных

потенциала)Н-р, в реакции

Се+4+Fe+2=Ce+3+Fe+3(число

электроноы здесь=1), уравнение для

потенциала(ЭДС) р-ии - Е=Е0

-

-![]() ln

ln ,

где Е0

-

стандартный

потенциал реакции.В числители под

знаком логарифма записано произведение

активности продуктов реакции, а в

знаминателе –произведение активности

исходных в-в.В общем случае для ОВР ее

потенциал(ЭДС) – Е=Е1-Е2,

где Е1иЕ2-окислительно-восстанов.потенциалы

двух редокс-пар.Направления

протекания ОВР.

Учет знака потенциала ОВР позволяет

определить направление протекания

р-ии.Если потенциал Е больше нуля(Е=Е1-Е2>0),

то р-ия протекает в прямом направлении

в соответствии с записью уравнения

р-ии.Если <0, р-ия протекает в обратном

направлении, если он равен 0, то система

находится в состоянии устойчивого хим.

Равновесия. Связь

ЭДС с энергией Гиббса. Потенциал

реакции(ееЭДС) Е связан с изменением

энергии Гиббса ∆Gпри

протекания данной реакции соотношением:

∆G=-nFE,

изменении энергии Гиббса при любой

химической р-ии меньше нуля,тор-ия

протекает в прямом наравлении в

соответствии с записью в уравнении.Если

∆G>0,

р-ия идет в обратном направлении, ∆G=0

–устойчивое хим.равновесие.Всегда n>0

и F>0,

можно сделать вывод:при ∆G<0,

потенциал р-ии Е>0, ∆G>0,

потенциал р-ии Е<0, ∆G=0

– Е=0.Влияние

факторов на значение ОВ потенциалов.Зависят

от природы р-ии(природа реагента,

растворителя), конц.реагентов, рН среды,

темпер., присутствие др.в-в в

растворе.Использование.

ОВР

широко испол.как в качественном, так и

в колич.анализе.в качественном

анализе-(н-р, катионы одновалентной

ртути, открывают действуя на него

хлоридные комплексы олова в соляной

к-те-выпадает белый осадок каломелиHg2Cl2.,

анионы, облад-ие выраж. восстановительными

св-ми окисляются йодом(н-р, анионы S-2,

SO3-2,

S2O3-2.)

или раствором перманганата калия в

серно кислой среде. В количественном

агравиметрическом анализе используется

ОВР (для определения железа(11) его

предварительно окисляют до железа

(111) прибавляя конц. азотную к-ту., после

чего осаждают р-ом аммиака, затем

прокаливают до оксида Fe2O3

и взвешивают), при анализе ЛРС измельченный

образец озоляют(путем окислительного

нагревания и прокаливания) в фарфоровом

тигле превращают в минеральный остаток

–золу, которую затем анализируют.

,

где Е0

-

стандартный

потенциал реакции.В числители под

знаком логарифма записано произведение

активности продуктов реакции, а в

знаминателе –произведение активности

исходных в-в.В общем случае для ОВР ее

потенциал(ЭДС) – Е=Е1-Е2,

где Е1иЕ2-окислительно-восстанов.потенциалы

двух редокс-пар.Направления

протекания ОВР.

Учет знака потенциала ОВР позволяет

определить направление протекания

р-ии.Если потенциал Е больше нуля(Е=Е1-Е2>0),

то р-ия протекает в прямом направлении

в соответствии с записью уравнения

р-ии.Если <0, р-ия протекает в обратном

направлении, если он равен 0, то система

находится в состоянии устойчивого хим.

Равновесия. Связь

ЭДС с энергией Гиббса. Потенциал

реакции(ееЭДС) Е связан с изменением

энергии Гиббса ∆Gпри

протекания данной реакции соотношением:

∆G=-nFE,

изменении энергии Гиббса при любой

химической р-ии меньше нуля,тор-ия

протекает в прямом наравлении в

соответствии с записью в уравнении.Если

∆G>0,

р-ия идет в обратном направлении, ∆G=0

–устойчивое хим.равновесие.Всегда n>0

и F>0,

можно сделать вывод:при ∆G<0,

потенциал р-ии Е>0, ∆G>0,

потенциал р-ии Е<0, ∆G=0

– Е=0.Влияние

факторов на значение ОВ потенциалов.Зависят

от природы р-ии(природа реагента,

растворителя), конц.реагентов, рН среды,

темпер., присутствие др.в-в в

растворе.Использование.

ОВР

широко испол.как в качественном, так и

в колич.анализе.в качественном

анализе-(н-р, катионы одновалентной

ртути, открывают действуя на него

хлоридные комплексы олова в соляной

к-те-выпадает белый осадок каломелиHg2Cl2.,

анионы, облад-ие выраж. восстановительными

св-ми окисляются йодом(н-р, анионы S-2,

SO3-2,

S2O3-2.)

или раствором перманганата калия в

серно кислой среде. В количественном

агравиметрическом анализе используется

ОВР (для определения железа(11) его

предварительно окисляют до железа

(111) прибавляя конц. азотную к-ту., после

чего осаждают р-ом аммиака, затем

прокаливают до оксида Fe2O3

и взвешивают), при анализе ЛРС измельченный

образец озоляют(путем окислительного

нагревания и прокаливания) в фарфоровом

тигле превращают в минеральный остаток

–золу, которую затем анализируют.

19.Общая характеристика комплексных соединений, классификация комплексных соединений. Строение комплексных соединений. Равновесия в растворах комплексных соединений. Константы устойчивости и нестойкости комплексных соединений. Условные константы устойчивости. Влияние различных факторов на процесс комплексообразования.

Комплексные

соединения-

это соединения, образованные из простых,

способных к самостоятельному

существованию.КС образуют как металлы,

так и не Ме.(чаще Ме).КС состоит из атома

металла-компексообразователя М, с

которым связаны лиганды L.

Атом М и лиганды L

образуют внутреннюю сферу

комплекса(внутреннюю координац.сферу),

она заключается в квадратные скобки.

Если внутренняя сфера комплекса несет

отриц. Или полож. Заряд, то для компенсации

этого заряда необходимы ионы, обр-щие

внешнюю сферу.K4[Fe(CN)6]·3H2O-тригидрат

гексацианоферрата(11) калия.Атом

металла-комплексообразователя выступает

железо(11), лиганд- CN-.Железо(11)

и шесть цианогрупп образуют внутреннюю

координац.сферу комплекса, внешняя

сфера –четыре катиона К+

и 3 молекулы воды. На первом месте

записывается комплексообразователь,

а за ним – лиганды. Число лигандов

отмечается цифрой в нижнем индексе.

Формулу комплексного иона (внутренняя

сфера) заключают в квадратные скобки,

и тогда заряд комплексного иона

записывается в верхнем индексе за

скобками.В формуле комплексной соли

(или соединения) частицы внешней сферы

записывают перед скобками, если ионы

имеют положительный заряд (катионы), и

после скобок, если их заряд отрицателен

(анионы). Числа ионов внешней сферы

отмечаются нижним индексом при формуле

иона. Классификация.

1.По

принадлежности КС к определенному

классу соединений(комплексные к-ты,

комп.основания, комп.соли)2.По природе

лиганда(аквакомплексы, аммиакаты,

ацидокомплексы,гидрокомплексы 3.По

знаку заряда комплекса(катионные,

анионные, нейтральные –заряд

комплекса=0)4.По внутренней структурекомплекса.

КС катионного и анионного типа чаще

всего растворимы в воде.В их водных

растворах устанавливается

хим.равновесие.Комплексы-не электролиты-мало

растворимы, растворившая часть этих

комплекса введет себя как слабый

электролит.Н-р, при растворении

ферроцианида калия K4[Fe(CN)6]→4K++[Fe(CN)6]4-

это электролитическая диссоциация-отщепляются

ионы внешней сферы, затем происходит

вторичная диссоциация комплекса-

отщепляются леганды внутренней

сферы[Fe(CN)6]4-+

H2O=[

Fe(CN)5(H2O)]-3+

CN-,

[ Fe(CN)5(H2O)]-3+

H2O=[

Fe(CN)4(H2O)2]-2+

CN-,

[Fe(CN)(H2O)5]++

H2O=[Fe(H2O)6]+2+

CN-,каждая

ступень диссоциации внутренней сферы

комплекса характеризуется своей

константой химического равновесия.

Прочность комплексного иона характеризуется

его константой диссоциации, называемой

константой

нестойкости.

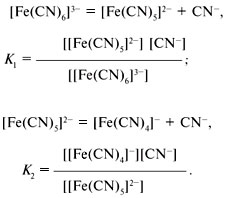

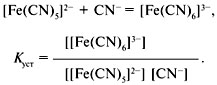

Аналогично составляются выражения для К3, К4, К5, К6, в которых квадратными скобками обозначены равновесные концентрации ионов.В аналитической химии вместо констант нестойкости в последнее время пользуются константами устойчивости комплексного иона:

Константа устойчивости относится к процессу образования комплексного иона и равна обратной величине константы нестойкости:Куст = 1/Кнест.Константа устойчивости характеризует равновесие образования комплекса.Константы нестойкости или константы устойчивости определяются различными физико-химическими методами. Использование химических методов затруднено, т.к. измерение равновесных концентраций веществ часто приводит к смещению равновесия. Условная константа устойчивости меньше, чем реальная, почти в 10м раз. Условные константы устойчивости имеют большое практическое значение, поскольку при фиксированных рН и концентрации лиганда побочной реакции они постоянны и ими можно пользоваться в расчетах так же, как и обычными константами устойчивости. В то же время расчеты с использованием условных констант значительно менее трудоемки, так как коэффициенты побочных реакций можно рассчитать заранее и табулировать. Условные константы устойчивости сохраняют постоянное значение только при строго конкретных условиях, например при постоянных значениях рН и ( или) постоянных концентрациях посторонних лиган-дов. Их следует применять в тех случаях, когда известны значения а и их зависимость от рН или концентрации постороннего лиганда. Условные константы можно использовать в расчетах точно так же, как и обычные константы, однако результаты таких расчетов относятся к конкретным частным условиям. Влияние факторов на процесс комплексообразование. Влияние рН среды, конц.лиганда(чем больше конц. Лиганда, тем полнее металл связывается в комплекс), влияние посторонних ионов, образующих малорастворимые соединения с металлом-комплексообразователем(введение посторонних ионов, может привести к разрушению комплексов), влияние ионной силы раствора(изменение ионной силы р-ра изменяются равновесные активности ионов),влияние температуры.

20. Методы разделения и концентрирования веществ в аналитической химии. Основные понятия. Классификация методов разделения и концентрирования. Осаждение и соосаждение. Применение экстракции в аналитической химии. Принцип метода жидкостной экстракции. Основные понятия жидкостной экстракции.

Методы

разделения и конц.в-в.Понятие.

Разделение –это операция(процесс), в

результате которой компоненты,

составляющие исходную смесь отделяются

друг от друга.Концентрирование –это

операция(процесс), в результате повышается

отношение конц.(кол-ва) микрокомпонента

к конц. Макрокомпонента(или

основы).Результаты конц.количественно

хар-ют коэффициентом концентрирования

Кконц= Кконц-коэфф.концентрирования(>1),

Кконц-коэфф.концентрирования(>1), конц.

в-ва в исходном р-ре и после

концентрирования,

конц.

в-ва в исходном р-ре и после

концентрирования, объем

исходного р-ра и после

концентрирования.Классификация.

Физические методы –упаривание(неполное

испарение растворителя), выпаривание(испарения

растворителя досуха),перегонка(отделение

летучих компонентов).Химические

методы-осаждения,

соосождение.Осаждение-разделение(систематический

ход анализа),концентрирование(осаждение

определяемого иона из большого объема

анализируемого раствора и растворение

осадка в малом объеме).Физ-хим.

Методы-экстракция, хромотография.Соосаждение-это

одновременное осаждение из одного и

того же р-ра растворимого в данных

условиях микрокомпонента с выпадающим

в осадок макрокомпонентом. Соосаждение-

осаждение с коллектором. Причины

соосаждения-поверхностная

абсорбция(соосажденное в-во адсорбируется

на поверхности коллектора и осаждается

с ним), окклюзия(механический захват

части маточного р-ра с соосаждаемым

ионом внутрь осадка коллектора),

инклюзия(включение соосаждаемого в-ва

в кристаллическую решетку

коллектора).Экстракция – это когда из

водного р-ра в-во извлекается в

несмешивающийся с водой органический

растворитель.Применение

Эксракция

надхромовой к-ты при обнаружении ионов

хрома(синяя окраска), экстракция

роданидного комплекса кобальта при

обнаружении инов кобальта(синяя

окраска).Принцип

метода. Основана

на использовании различной способности

в-в распределятся между двумя

несмешивающимеся контактирующими

жидкими фазами., т.е. на их различной

растворимости в этих жидких фазах.Основные

понятие жидкостной экстракции.

Экстрагент-органический растворитель,

извлекающий данное в-во из водной фазы.

Экстрагируемое в-во-в-во, извлекаемое

экстрагентом из водного р-ра.Экстракционны

реагент-в-во, способствующее экстракции

извлекаемого в-ва.Экстракт-отдельная

жидкая органическая фаза, со-ая

экстрагированное из водного р-ра

в-во.Экстрактор- аппарат для проведения

экстракции.

объем

исходного р-ра и после

концентрирования.Классификация.

Физические методы –упаривание(неполное

испарение растворителя), выпаривание(испарения

растворителя досуха),перегонка(отделение

летучих компонентов).Химические

методы-осаждения,

соосождение.Осаждение-разделение(систематический

ход анализа),концентрирование(осаждение

определяемого иона из большого объема

анализируемого раствора и растворение

осадка в малом объеме).Физ-хим.

Методы-экстракция, хромотография.Соосаждение-это

одновременное осаждение из одного и

того же р-ра растворимого в данных

условиях микрокомпонента с выпадающим

в осадок макрокомпонентом. Соосаждение-

осаждение с коллектором. Причины

соосаждения-поверхностная

абсорбция(соосажденное в-во адсорбируется

на поверхности коллектора и осаждается

с ним), окклюзия(механический захват

части маточного р-ра с соосаждаемым

ионом внутрь осадка коллектора),

инклюзия(включение соосаждаемого в-ва

в кристаллическую решетку

коллектора).Экстракция – это когда из

водного р-ра в-во извлекается в

несмешивающийся с водой органический

растворитель.Применение

Эксракция

надхромовой к-ты при обнаружении ионов

хрома(синяя окраска), экстракция

роданидного комплекса кобальта при

обнаружении инов кобальта(синяя

окраска).Принцип

метода. Основана

на использовании различной способности

в-в распределятся между двумя

несмешивающимеся контактирующими

жидкими фазами., т.е. на их различной

растворимости в этих жидких фазах.Основные

понятие жидкостной экстракции.

Экстрагент-органический растворитель,

извлекающий данное в-во из водной фазы.

Экстрагируемое в-во-в-во, извлекаемое

экстрагентом из водного р-ра.Экстракционны

реагент-в-во, способствующее экстракции

извлекаемого в-ва.Экстракт-отдельная

жидкая органическая фаза, со-ая

экстрагированное из водного р-ра

в-во.Экстрактор- аппарат для проведения

экстракции.