- •Лекция 14. Тензодатчики

- •14.1 Вводные понятия

- •14.2 Физико-механические свойства металлов

- •14.3 Виды тензопреобразователей

- •14.4 Схемы включения тензодатчиков

- •14.5 Температурный фактор и тензометрия

- •Обработка сигналов тензодатчиков

- •Погрешности тензометрии

- •Область применения проволочных тензодатчиков

14.5 Температурный фактор и тензометрия

Каждый датчик-преобразователь стараются сконструировать так, чтобы он воспринимал по возможности один из всех действующих на него факторов, который называют естественной входной величиной. Но в какой-то мере датчик воспринимает и другие посторонние сигналы. Например, в основе работы металлических тензодатчиков лежит эффект изменения их электросопротивления при механической деформации.

Однако электросопротивление металла зависит, в частности, и от температуры. Поэтому если в процессе измерения деформации меняется температура объекта или датчика, то в изменение сопротивления тензодатчика дает вклад и температурный дрейф. Вклад этого эффекта в данном случае будет вредным (паразитным сигналом или шумом). Естественно, что тензодатчики изготавливают из металла или сплава с как можно меньшим температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Наоборот, металлический проводник с большим ТКС и малой тензочувствительностью можно применить как термометр сопротивления. В данном случае паразитным "шумом" будет сигнал, связанный с деформацией проводника, если таковая имеется.

Чтобы исключить их влияние на показания измерительного прибора, в цепь его последовательно с датчиком включают дополнительное сопротивление, подобранное так, что в условиях данных конкретных материалов оно компенсирует изменение сопротивления датчика при колебаниях температуры.

Однако на практике распространен более надежный и удобный метод компенсации, основанный на применении двух идентичных тензосопротивлений, из которых одно наклеивается на испытуемую деталь, а второе – на ненагруженную пластину из того же материала, находящуюся в одинаковых с первой температурных условиях.

Датчики подключают в соседние плечи измерительного моста, благодаря чему автоматически исключают температурные влияния на показания прибора. Еще эффективнее влияние температуры корректируется, когда представляется возможность на испытуемую деталь наклеивать оба преобразователя, подвергающиеся равной деформации, но разного знака. В этом случае одновременно с температурной коррекцией вдвое повышается также чувствительность измерительной цепи прибора.

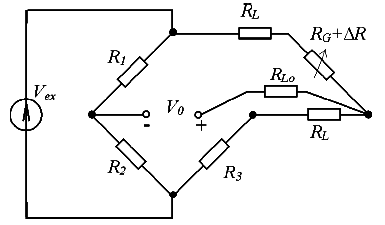

Как и в случае резистивных датчиков, проблему влияния сопротивления соединительных проводов решают за счет применения трехпроводного включения тензодатчика (рис. 14.13).

Рис. 14.13

Сопротивления подводящих проводов RL взаимно компенсируются, поскольку находятся в разных плечах моста.

Обработка сигналов тензодатчиков

Напряжение питания моста выбирают ЗВ и 10В. Ток, проходящий через тензодатчик составляет от 2 мА до 28 мА (для датчиков с сопротивлением от 1 кОм до 120 Ом). Большие напряжения вызывают больший саморазогрев тензодатчика, что увеличивает температурную компоненту погрешности. Напряжение питания моста должно иметь очень высокую стабильность и точность.

Мостовые схемы с типовыми тензодатчиками имеют выходное напряжение величиной менее 100 мВ при напряжении питания моста 10 В. Поэтому для использования полной шкалы системы аналогового ввода нужно иметь усилитель с коэффициентом усиления порядка 100 -1000.

Для проверки правильности калибровки измерительной схемы используют резистор с известным (калиброванным) значением сопротивления, которым шунтируют тензодатчик. Показания измерительной системы должны соответствовать расчетному значению, соответствующему этому сопротивлению. В связи с малостью сигнала от тензодатчика во многих случаях целесообразно применять фильтра третьего порядка RL-4F3. ослабляющий помехи с частотой 50 Гц.