- •Лекция 13. Термоэлектрические датчики температуры (термопары)

- •13.1 Принцип действия термопар

- •13.2.2. Введение поправки.

- •Классическая компенсация температуры холодного спая

- •Область применения резистивных датчиков и термопар

- •Эксплуатационные особенности терморезисторов и термопар

- •Конструкции термопар

- •Бесконтактное измерение температуры (пирометры)

- •13.9.1.Графическая иллюстрация изменения е0.

- •Цветовые пирометры

Лекция 13. Термоэлектрические датчики температуры (термопары)

13.1 Принцип действия термопар

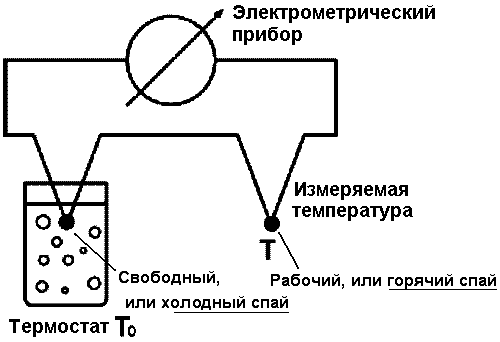

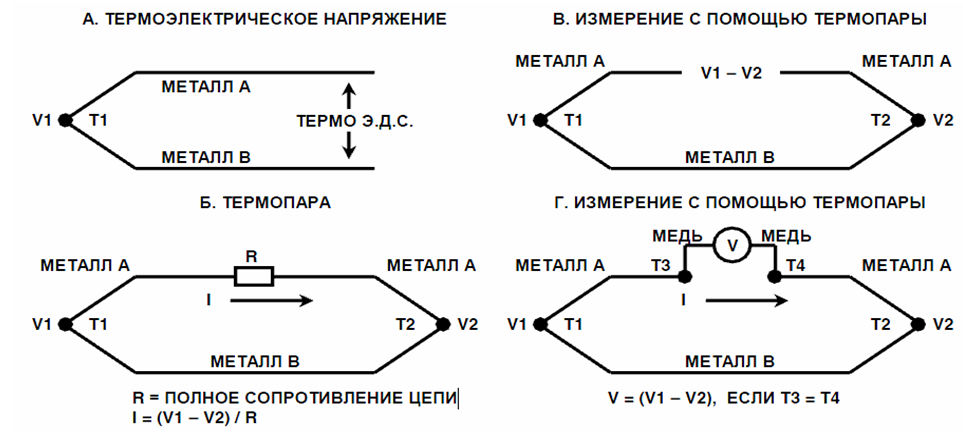

В термопарах используется хорошо известный в физике эффект возникновения разности потенциалов между точками спайки двух разнородных проводников. Если температуру одного из спаев поддерживать постоянной, например, опустив его в термостат с тающим льдом, то разность потенциалов на концах термопары или ток через нее можно однозначно связать с температурой второго спая (рис. 13.1).

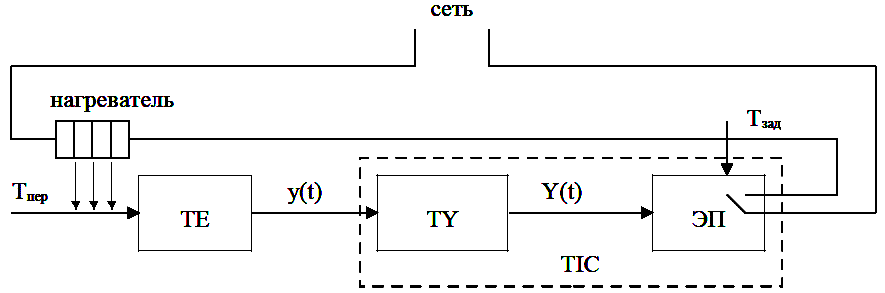

Рис. 13.1

Температуру можно измерять по силе тока, которая пойдет в замкнутой цепи с термопарой, либо по разности потенциалов между проводниками. В том случае, когда один из спаев помещается в термостат с известной температурой, термопара измеряет разность температур между спаями. Такая термопара называется дифференциальной.

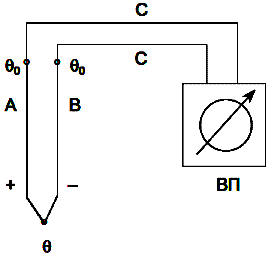

На рис. 13.2 А и В – разнородные проводники или полупроводники. При различии температур отдельных спаев θ,°С, и θ0,°С в термопаре возникает разность потенциалов, называемая термоэлектродвижущей силой (термоЭДС). Значение термоЭДС термопары выражают формулой:

![]()

Рис. 13.2

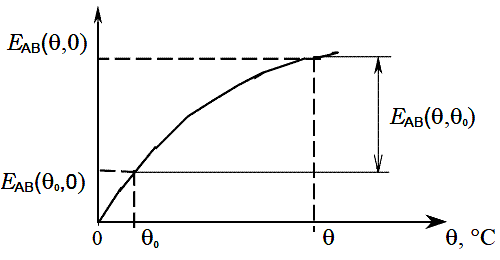

При температуре свободного спая θ0 = 0 °С зависимость термоЭДС рабочего спая θ,°С:

![]() .

.

Зависимость

![]() получила название градуировочной

характеристики термопары (рис.

13.3).

получила название градуировочной

характеристики термопары (рис.

13.3).

Рис. 13.3

Для стандартных термопар градуировочные характеристики приводятся в литературе в виде таблиц и графиков. В отличие от этого, каждую партию нестандартных термопар подвергают индивидуальной градуировке с целью выявить эту зависимость с учетом следующего:

в производственных условиях не удается поддерживать температуру свободных спаев при 0 °С, и необходимо вводить поправку к результатам измерения температуры в виде

;

;вторичный прибор (ВП) подключается к термопаре с помощью соединительных проводов (СП), т.е. в цепь термопары вводится третий проводник, который может оказывать влияние на результат измерения вследствие дополнительно возникающей термоЭДС между холодным спаем и клеммами регистрирующего прибора. Однако, если обеспечено равенство температур холодного спая и клемм регистрирующего прибора, то включение третьего проводника в цепь термопары практически не изменяет ее термоЭДС.

В качестве указателей в приборах с термоэлектрическими преобразователями используются магнитоэлектрические милливольтметры, а также применяются мостовые и компенсационные измерительные схемы (рис. 13.4, 13.5).

Рис. 13.4

Здесь:

ТЕ – датчик температуры (термопара) первичный преобразователь;

TIC – устройство управления и регулирования температуры;

TY – вторичный преобразователь;

ЭП – электроизмерительный прибор (регулятор): электроизмерительный прибор задает значение температуры нагревания.

Термопары при нагреве формируют ЭДС, пропорционально температуре.

ТермоЭДС поступает на вторичный преобразователь, где формируется соответствующий электрический сигнал. Этот сигнал поступает на измерительный прибор для регистрации и сравнения с сигналом заданной температуры.

Рис. 13.5

Таким образом, соединение двух разнородных металлов при температуре выше абсолютного нуля обеспечивает появление разности потенциалов (термоЭДС или контактная разность потенциалов), которая является функцией температуры спая (соединения). При этом – термопара измеряет разницу температур двух спаев, а не абсолютную температуру одного из спаев.

Можно измерять температуру на измерительном спае только тогда, когда известна температура холодного спая. Основным преимуществом термопар является то, что они дают на выходе напряжение, хотя и достаточно малой величины, и не требуют внешнего возбуждения.

Поправка на температуру свободных концов термопары

13.2.1.Термостатирование.

В лабораторных условиях температуру свободных концов обычно поддерживают равной 0°С. Для этой цели свободные концы термоэлектрического термометра, спаянные с медными проводниками, погружают в стеклянные пробирки с небольшим количеством масла, помешенные, в свою очередь, в сосуд Дьюара, наполненный тающим льдом, а свободные концы погружают в лед на глубину не менее (100-150) мм. При этом способе компенсация температуры свободных («холодных») концов не требуется.

Если при измерении температуры не требуется высокая точность и при этом температура в помещении, где производятся измерения, меняется незаметно, то свободные концы термометра могут находиться при этой температуре, однако в этом случае их следует погрузить в сосуд, заполненный маслом, температура которого должна контролироваться с помощью стеклянного термометра. Этот способ поддержания постоянства температуры свободных концов позволяет контролировать их температуру с погрешностью ± (0,2-0,5) °С.