- •Оглавление

- •Предисловие

- •1. История и перспективы развития молочной промышленности

- •1.1. История развития молочной промышленности

- •1.2. Основные отрасли и ассортимент выпускаемой продукции

- •1.3. Общая ретроспектива молочного производства

- •1.4. Роль молока и молочных продуктов в питании человека

- •1.5. Современное состояние молочной промышленности

- •1.6. Направления научных исследований в молочной промышленности

- •Вопросы для самостоятельной работы:

- •Контрольные вопросы и задания:

- •2. Молочное сырье

- •2.1. Виды молочного сырья для молочной промышленности

- •2.2. Показатели, характеризующие качество молочного сырья, их основные характеристики

- •2.2.1. Физико-химические показатели

- •Определение массы нетто молока-сырья осуществляют объемным или весовым методом.

- •2.2.2. Органолептические показатели

- •2.2.3. Технологические показатели

- •2.2.4. Санитарно-гигиенические показатели

- •2.2.5. Показатели натуральности молока

- •2.2.6. Понятия «анормальное молоко», «молозиво»,

- •2.3. Требования госТа, предъявляемые к качеству молока натурального коровьего - сырья

- •2.3.1. Транспортирование и хранение

- •2.3.2. Условия приемки, передачи и оплаты за молоко

- •2.3.3. Нормативы качества сливок и белково-углеводного сырья

- •2.4. Санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного молока

- •2.4.1. Бактерицидная фаза молока, способы ее продления

- •2.4.2. Первичная обработка молока на фермах

- •2.4.3. Посторонние вещества в молоке и их характеристика

- •2.4.4. Пороки молока

- •2.4.5. Факторы, влияющие на состав и свойства молока

- •3. Механическая обработка молочного сырья

- •3.1. Фильтрование как наиболее простой метод очистки молока от механических примесей

- •3.2. Центробежная очистка молока

- •3.3. Сепарирование молока

- •3.3.1. Основные закономерности процесса сепарирования молока

- •3.3.2. Факторы, влияющие на эффективность процесса сепарирования

- •3.4. Гомогенизация молочного сырья

- •I Натуральный (исходный) Мицелла жировой шарик Казеина

- •3.4.2. Формирование адсорбционных оболочек жировых шариков

- •3.4.3. Факторы, влияющие на процесс гомогенизации

- •3.4.4. Изменение состава и свойств молока в результате гомогенизации

- •3.4.4. Оборудование для дробления жировых шариков

- •3.5. Мембранные методы обработки молочного сырья

- •3.5.1. Назначение, сущность и характеристика

- •3.5.2. Характеристика мембран

- •Вопросы для самостоятельной работы:

- •4. Материальный баланс и нормализация в производстве молочных продуков

- •4.1. Основные уравнения материального баланса

- •4.2. Нормализация в производстве молочных продуктов

- •5. Тепловая и вакуумная обработка молочного сырья

- •5.1. Тепловая обработка молочного сырья

- •5.1.1. Термизация

- •5.1.2. Пастеризация молочного сырья

- •5.1.3. Стерилизация молока

- •5.1.4. Ультравысокотемпературная обработка

- •5.2. Нетрадиционные способы обработки молока с целью снижения его бактериальной обсемененности

- •5.3. Вакуумная обработка молочного сырья

- •5.4. Охлаждение и замораживание молока и молочных продуктов

- •6.2. Основные принципы подбора заквасочных культур

- •6.3. Технология приготовления заквасок в производственных условиях

- •6.4. Контроль качества лабораторной и производственной заквасок и активизированного бактериального концентрата

- •7. Санитарная обработка оборудования и тары

- •7.1. Влияние санитарно-гигиенического состояния оборудования и тары на качество молочных продуктов

- •7.2. Виды загрязнений и способы их удаления

- •7.3. Требования к моющим и дезинфицирующим средствам и их виды

- •7.4. Факторы, влияющие на эффективность мойки

- •7.5. Способы и режимы мойки и дезинфекции инвентаря, оборудования и тары

- •7.6. Требования к качеству воды

- •7.7. Контроль качества санитарной обработки

- •8. Технический контроль на предприятиях молочной промышленности

- •8.1. Цели и задачи контроля

- •8.2. Основные термины и определения

- •8.3. Организация контроля

- •Вопросы для самостоятельной работы:

- •9. Упаковка молока и молочных продуктов

- •9.1. Классификация упаковки и тары

- •9.2. Выбор упаковки и тары

- •9.2.1. Упаковка из стекла

- •9.2.2. Тара из полимерных материалов

- •9.2.3. Комбинированная, картонная и бумажная тара

- •9.2.4. Металлическая тара

- •9.2.5. Биоразлагаемая упаковка

- •9.3. Основные направления развития производства и применения различных видов упаковочных материалов и тары

- •10. Проблемы качества молока и экологической безопасности молочной продукции

- •10.1. Основные определения

- •10.2. Проблемы качества молока и экология

- •10.3. Экологическая характеристика молока и молочных продуктов

- •Промышленная экологическая обстановка

- •Молочные продукты

- •10.5. Основные предпосылки разработки мер улучшения экологии молочных продуктов

- •10.6. Взаимодействие предприятий молочной промышленности с окружающей средой

- •Молочное предприятие

- •10.7. Научные проблемы экологии

- •Список литературы

- •Общая технология молочной отрасли

- •650056, Г. Кемерово, б-р Строителей, 47

2.4.3. Посторонние вещества в молоке и их характеристика

В процессе получения молока-сырья в него могут попасть различные посторонние вещества. К ним относятся механические, химические радиоактивные загрязнения и микроорганизмы. В молоко посторонние вещества попадают непосредственно из вымени или внешней среды (воздуха, воды), с рук обслуживающего персонала, посуды, кожи животного и т.д.

К механическим загрязнениям относят частички пыли, грязи, корма, нерастворимые частицы экскремента и эпителия кожи, волосы и т.д.

При доении со сбором молока в доильные ведра даже при строгом соблюдении санитарии и гигиены не исключено попадание в молоко таких примесей, как шерсть животного, пыль помещения, эпителий, слизь. При доении в молокопровод в молоко попадают частички комбикормов, подстилки, пыли. Попадают эти частички при засасывании через доильные стаканы в том случае, когда они по недосмотру спадают с вымени. Все это обуславливает содержание в молоке того или иного количества механических примесей, характер которых предопределен спецификой содержания и кормления животных.

К химическим посторонним веществам молока относят пестициды, антибиотики, гормональные препараты, тяжелые металлы, микотоксины (афлатоксины В1 и М1), радионуклиды.

Химические вещества, содержащиеся в молоке, отрицательно влияют на его технологические свойства: затрудняют сквашивание, ингибируют созревание сыров, создают благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов.

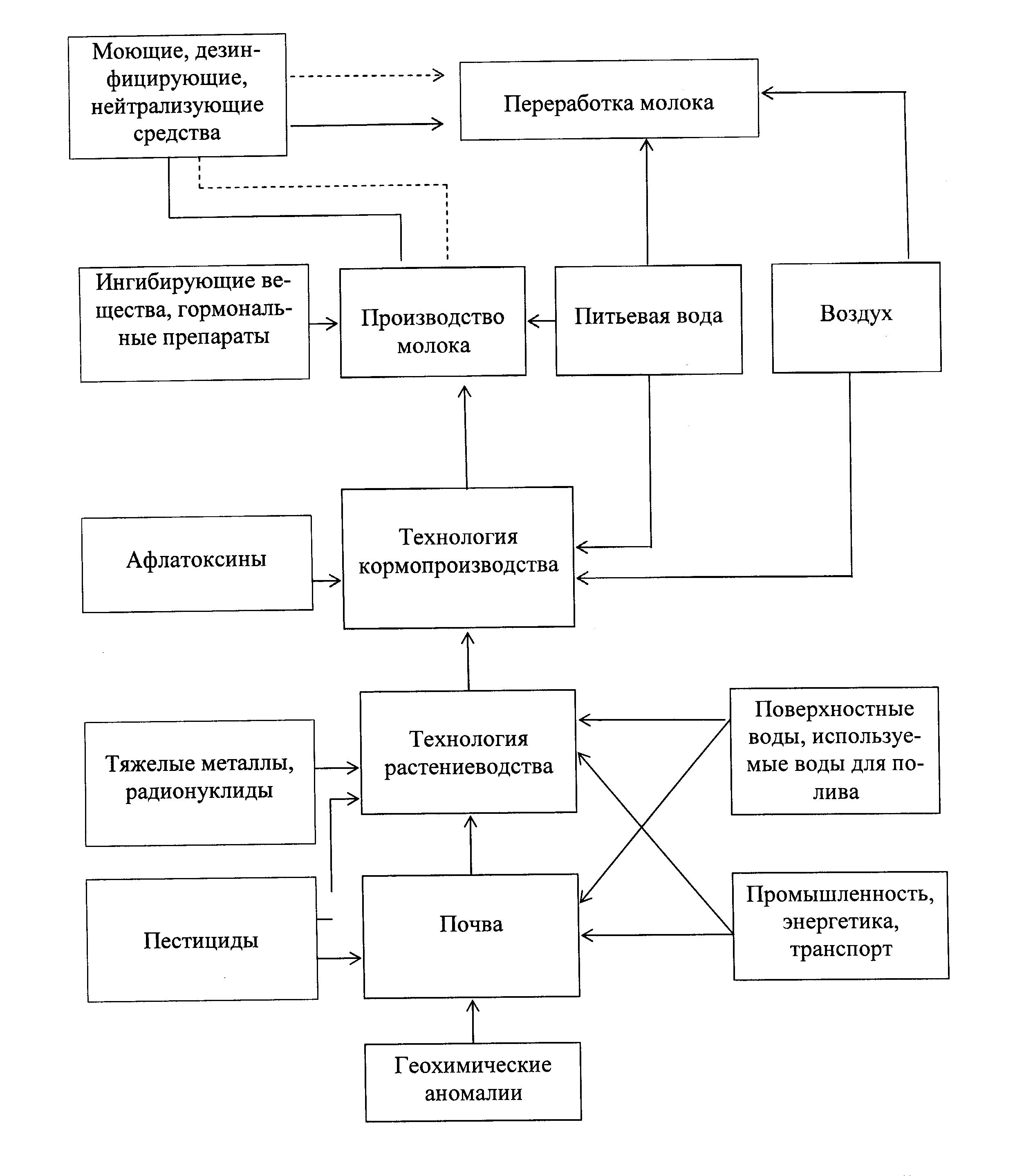

Возможные пути поступления химических посторонних веществ в молоко представлены на рис. 1.

Определенные количества химических веществ попадают в молоко при использовании современных моющих средств, когда нарушаются правила их применения.

Источником поступления пестицидов является прямое использование ядов химического и биологического происхождения в сельскохозяйственном производстве для защиты культурных растений от сорняков (гербицидов), насекомых (инсектицидов), болезней (фунгицидов). Пестициды используют также при специальной профилактической обработке животных для защиты их от кровососущих насекомых и некоторых видов заболеваний.

Причиной поступления в молоко антибиотиков может служить несоблюдение сроков, в течение которых нельзя использовать молоко коров, подвергавшихся лечению при каких-либо заболеваниях. Кроме того, иногда для предотвращения скисания молока его фальсифицируют антибиотиками.

Гормональные препараты могут обнаруживаться в молоке лишь при специальной прикормке животных (например, для наращивания массы), что в молочном производстве недопустимо.

Источник поступления в молоко микотоксинов - корма и кормовые смеси. Микотоксины могут образовываться на любой стадии вегетации растений и хранения готовых кормов и кормовых смесей. Их крайне сложно исключить из кормов технологическими приемами.

Нарушение технологии консервирования кормов стимулирует образование афлатоксинов. Известны случаи отравления ими животных, в частности, телят-отъемышей и коров. Стойкость афлатоксинов и их способность переходить в различные объекты сельскохозяйственного производства по технологической цепи вплоть до продуктов питания заставляют обращать особое внимание на контроль санитарной безопасности по данному показателю.

Недопустимо скармливать коровам корма, загрязненные афлатоксинами В1 и В2, поскольку с молоком может выделяться до 3 % потребленных афлатоксинов в виде соответствующих гидроксилированных метаболитов - афлатоксинов М1 и М2.

Для предотвращения поступления в молоко и молочную продукцию афлатоксинов необходимо исключить из использования недоброкачественные корма и строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы производства молока и хранения кормов. Во избежание попаданий пестицидов и антибиотиков следует осуществлять жесткую корреляцию по срокам использования ядохимикатов в растениеводстве, антибиотиков при лечении коров и запретов на использование получаемого молока-сырья, не допускать фальсификации молока антибиотиками.

Особую группу токсических веществ составляют тяжелые металлы. Источниками их поступления в молоко могут быть корма, вода для питья животных, воздух. Выбросы промышленных предприятий и транспорта, сточные воды, выбросы электростанций после сжигания жидкого и твердого топлива, удобрения, ядохимикаты, осадки сточных вод, используемые в сельском хозяйстве, - все это способствует загрязнению молока тяжелыми металлами.

Рис. 1. Схема поступления токсичных веществ при производстве молочной продукции

Наряду с загрязнением продукции, вызванным техногенными факторами, имеет место также загрязнение вследствие геохимических аномалий, т.е. природного повышенного содержания отдельных металлов в почве. На территории России существует ряд областей, где отмечается значительное превышение средних показателей по загрязнению почвы, воды, атмосферы тяжелыми металлами как вследствие природных, так и техногенных факторов.

Снизить содержание тяжелых металлов в молоке или устранить их практически невозможно без нарушения его пищевой ценности, поскольку тяжелые металлы связаны в молоке комплексами с наиболее ценными пищевыми компонентами, в частности, с белком молока.

В качестве санитарно-гигиенических критериев для молока называют следующие токсичные элементы: медь, железо, цинк, одновременно являющиеся необходимыми в питании микроэлементами; свинец, кадмий, ртуть, мышьяк (высокотоксичные элементы).

Медь - необходимый микроэлемент в питании человека. Медь широко распространена в природе, в молоке связана с белком, частично может быть в ионной форме. При недостатке меди в питании у человека может развиваться анемия, что особенно характерно для детей. Однако избыток меди может привести к токсикозам. Суточная потребность человека в меди составляет приблизительно 0,08 мг/кг для ребенка и 0,03 мг/кг для взрослого. В незагрязненном молоке медь обнаруживается в среднем от 0,02 до 0,04 мг/кг.

Максимальное содержание меди, обнаруженное в молоке, обычно ниже максимально допустимого уровня (МДУ). Средняя концентрация составляет приблизительно 0,1 мг/кг. Содержание меди в молоке выше допустимых значений вызывает их окислительную порчу.

Международная молочная федерация (ММФ) рекомендует следующие приемы уменьшения содержания меди в молоке и молочных продуктах: исключение оборудования, имеющего открытые медные участки; контроль концентрации меди в воде, применяемой в технологических процессах; применение моющих и дезинфицирующих растворов, исключающих осаждение меди на поверхностях трубопроводов и емкостей; циркуляция разбавленных растворов лимонной кислоты или цитратов (0,03-0,05 %) после мойки и дезинфекции оборудования.

Железо, как и медь, - необходимый микроэлемент в питании человека. Основная его часть находится в крови в виде составной части гемоглобина и в тканях в виде миоглобина, а также входит в состав многих ферментов, играя роль переносчика кислорода. В молоке железо является компонентом белка лактоферрина и связано с мембраной жирового шарика. Коровье молоко содержит железо в плохоусвояемой форме и небольшом количестве. Нормальное содержание железа в свежевыдоенном молоке составляет около 0,2 мг/кг.

Превышение максимально допустимого уровня содержания железа вызывает окислительную порчу молока и молочных продуктов. Кроме того, у молока появляется металлический привкус.

Цинк входит в состав многих ферментов или катализирует ферментативные процессы. В молоке цинк присутствует в легкоусвояемой форме, связан в основном с белками, однако связь эта достаточно слабая. С липидами молока связано лишь 3-14 % цинка. Наибольшее влияние на содержание цинка в молоке оказывают климатические условия и состав кормов.

Свинец относится к группе высокотоксичных элементов, это кумулятивный яд, распространенный в природе повсеместно. Токсичность свинца проявляется в подавлении синтеза гемоглобина, приводящем к анемии, воздействии на нервные ткани и вегетативную нервную систему.

Производные металла отличаются хорошей растворимостью. Одинаковый с кальцием метаболизм свинца обусловлен его накоплением в костной ткани. Более 90 % поглощенного свинца аккумулируется в костной ткани и зубах.

Накопление свинца в организме человека зависит от возраста и составляет 5-10 % для людей среднего возраста и до 40 % для детей в зависимости от его абсолютного уровня и содержания в окружающей среде. Адсорбция свинца возрастает при недостатке в питании кальция и избытке витамина D.

Загрязнение молока свинцом происходит только через организм животного с кормом, водой, в некоторых случаях - через воздух, т.е. непосредственно связано с общим загрязнением окружающей среды в результате техногенных и природных факторов.

По данным ММФ, при секреции молока в организме здорового животного лишь одна тысячная часть поступивших с кормом и водой металлов поступает в молоко, т.е. организм коровы является великолепным фильтром и удерживает большую часть токсина веществ.

Ртуть вследствие токсичности ее соединения представляет постоянную опасность для человека. Благодаря высокой фильтрующей способности организма коровы, как правило, ртуть и ее производные практически отсутствуют в молоке и молочных продуктах. Тем не менее, иногда ее обнаруживают в количествах, превышающих допустимый уровень.

Ртуть взаимодействует с тиоловыми группами белков и другими соединениями. Почти каждый вид белка в организме способен вступать в реакцию с ртутью.

Из соединений ртути наиболее стабильна в организме человека и наиболее опасна метил-ртуть.

В организм коровы ртуть попадает из воздуха (путем вдыхания паров), с водой, кормом, ртутьсодержащими фунгицидами, вследствие загрязнения окружающей среды промышленными отходами и интенсивной химизацией сельского хозяйства.

Мышьяк распространен почти во всех почвах, растительных и животных тканях, в воде. Соединения мышьяка широко используют в сельском хозяйстве и родственных отраслях в составе фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, разнообразных консервантов.

Основные источники попадания мышьяка в молоко и молочные продукты - корма и питьевая вода для животных. К загрязнению молока мышьяком может также привести использование крысиного яда, красок, инсектицидов. Высокая степень загрязнения молока мышьяком встречается редко, может быть случайной, однако приводит к острым отравлениям.

Радионуклиды стронция, цезия, йода в молоко могут попасть из внешней среды при неблагоприятной радиоактивной обстановке. Радионуклиды йода и цезия в большей части находятся в водной фазе (плазме) молока и сравнительно легко удаляются с сывороткой и обезжиренным молоком. До 60 % радиостронция связано с казеинат-фосфатным белковым комплексом. Вследствие с этим методы дезактивации (деконтаминации) направлены на разрушение соединения стронция с белком путем подкисления молока соляной или молочной кислотой, продуцируемой молочно-кислыми бактериями при сквашивании молока.

Применяя традиционные технологические приемы или модифицируя их, можно направленно воздействовать на характер перехода радионуклидов в готовый продукт.

Наиболее технологичным и универсальным является метод очистки молока с помощью ионообменных смол. Он позволяет на порядок и более снизить концентрацию радионуклидов цезия, стронция, йода в молоке после фильтрации его через слой катионо- или анионообменной смолы.

Микроорганизмы попадают в молоко непосредственно из вымени или из внешней среды: воздуха, воды, с рук обслуживающего персонала, посуды, кожи животного и т.д. На любом этапе производства, переработки, транспортирования и хранения молока возможно попадание в него микроорганизмов.

В молочную железу микробы попадают в основном из внешней среды через каналы сосков, где их скапливается больше всего. Частично они могут проникать с кровью из других органов животного. Попав в новую среду, основная часть микробов гибнет, но некоторые виды приспосабливаются и развиваются. Чаще всего в молоке обнаруживают бактерии, дрожжи и плесени. Молоко, содержащее только микрофлору, поступившую в него из вымени здоровой коровы, условно называют асептическим. В 1 мл такого молока насчитывается от нескольких сотен до нескольких тысяч микроорганизмов.

Не все виды бактерий хорошо развиваются в молоке. Для некоторых из них молоко представляет собой неподходящую среду обитания. В молоке обычно встречаются молочнокислые, колиформенные (бактерии группы кишечных палочек), маслянокислые, пропионовокислые и гнилостные бактерии. Для поддержания бактериологически стабильного состояния молока его необходимо охлаждать, т.к. независимо от способа поддержания чистоты во время дойки микроорганизмы все же попадают в молоко. При неудовлетворительных условиях дойки количество микроорганизмов многократно увеличивается. В этом случае при отсутствии или недостаточном охлаждении вследствие интенсивного роста микроорганизмов их количество может быть весьма внушительным.

С целью недопущения попадания посторонних веществ и снижения содержания их в молоке необходимо строго соблюдать необходимые санитарно-гигиенические условия содержания коров и получения молока, а также осуществления мероприятий по совершенствованию технологий первичной обработки молока на фермах.