- •2.Вопрос

- •3 Вопрос

- •Потенциал электростатического поля

- •7. Вычисление полей с помощью теоремы Гаусса:

- •15. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.

- •16. Электрический ток в вакууме, газах. Понятие о плазме.

- •17. Магнитное поле (мп) в вакууме. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции мп. Закон Био-Савара-Лапласа.

- •Энергия магнитного поля

- •24. Типы магнетиков (диа-, пара-, ферромагнетики) и объяснение их поведения в мп.

- •25. Циркуляция и ротор электрического поля. Вихревое электрическое поле.

- •Р отор— векторная характеристика вихревой составляющей векторного поля. Это вектор с координатами:

- •37. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.

- •38. Условие наблюдения максимума дифракционной решетки. Дифракция рентгеновских лучей (ф. Вульфа-Брега).

- •39.Поляризация света. Закон Малюса

- •40. Тепловое излучение. Характеристика теплового излучения

- •41. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Закон Вина.

- •Вопрос №45. Постулаты бора. Атом водорода и его спектр излучения Первый постулат Бора: постулат стационарных состояний

- •Второй постулат Бора: правило частот

- •46. Опыты обоснования идеи квантования. Опыт франка-герца.

Вопрос №45. Постулаты бора. Атом водорода и его спектр излучения Первый постулат Бора: постулат стационарных состояний

Атомная система может находиться только в особых стационарных, или квантовых, состояниях, каждому из которых соответствует определённая энергия En. В стационарном состоянии атом не излучает. |

Второй постулат Бора: правило частот

Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией Ek в стационарное состояние с меньшей энергией En. Энергия излученного фотона равна разности энергий стационарных состояний: |

Частота излучения равна: vkn = (Ek - En) / h = (Ek / h) - (En / h) Или, длина волны излучения λ равна: 1 / λkn = (1 / hc) (Ek - En) Где h – постоянная Планка, с – скорость света в вакууме.

Если Ek > En, то происходит излучение фотона, если Ek < En, то происходит поглощение фотона,

Атом водорода — физическая система, состоящая из атомного ядра, несущего элементарный положительный электрический заряд, и электрона, несущего элементарный отрицательный электрический заряд. В состав атомного ядра может входить протон или протон с одним или несколькими нейтронами, образуя изотопы водорода. Электрон преимущественно находится в тонком концентрическом шаровом слое вокруг атомного ядра, образуя электронную оболочку атома. Наиболее вероятный радиус электронной оболочки атома водорода в стабильном состоянии равен боровскому радиусу a0 = 0,529 Å.

По теории Бора, количественно объяснившей спектр атома водорода, спектральные серии соответствуют излучению, возникающему в результате перехода атома в данное со-

стояние из возбужденных состояний,

расположенных выше данного.Спектр поглощения атома водорода является линейчатым, но содержит при нормальных условиях только серию Лаймана.Так как свободные атомы водорода обычно находятся в основном состоянии (стационарное состояние с наименьшей энергией при п = 1), то при сообщении атомам извне определенной энергии могут наблюдаться лишь переходы атомов из основного состояния в возбужденные (возникает серия Лаймана).

46. Опыты обоснования идеи квантования. Опыт франка-герца.

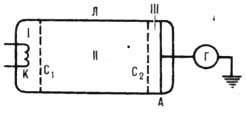

ОПЫТ ФРАНКА - ГЕРЦА - опыт, показавший, что внутренняя энергия атома не может изменяться непрерывно, а принимает определённые дискретные значения (квантуется). Впервые поставлен в 1913 нем. физиками Дж. Франком и Г. Герцем. Сыграл важную роль в экспериментальном подтверждении теории атома Бора.В опыте исследовалась зависимость силы тока I от ускоряющего потенциала V между катодом К (рис. 1) и сеткой C1; между сеткой С2 и анодом А приложен замедляющий потенциал. Электроны, ускоренные в области I, испытывают в области II соударения с атомами паров ртути, заполняющими трубку Л. На анод А попадают только те электроны, энергия которых после соударения с атомом достаточна для преодоления замедляющего потенциала в области III. При увеличении ускоряющего потенциала от 0 до 4,9 В гальванометр показал монотонный рост I; т.о., в этой области V соударения электронов с атомами носят упругий характер, внутр. энергия атомов не меняется. При значении V>=4,9 B (и кратных ему значениях V>=9,8; 14,7 B,...)на кривой I(V)появляются спады (рис. 2): соударения электронов с атомами становятся неупругими - внутр. энергия атомов растёт за счёт энергии электронов.

Т аким

образом, опыт показал, что спектр

поглощаемой атомом энергии не непрерывен,

а дискретен, мин. порция энергии (квант

энергии), к-рую может поглотить атом Hg,

равна 4,9 эВ. Значение длины волны l=253,7

нм свечения паров Hg, возникавшее приV>=4,9

B, оказалось в соответствии со вторым

постулатом Бора

аким

образом, опыт показал, что спектр

поглощаемой атомом энергии не непрерывен,

а дискретен, мин. порция энергии (квант

энергии), к-рую может поглотить атом Hg,

равна 4,9 эВ. Значение длины волны l=253,7

нм свечения паров Hg, возникавшее приV>=4,9

B, оказалось в соответствии со вторым

постулатом Бора

![]()

где ![]() -

энергии основного и возбуждённого уровней

энергии; в

Ф.- Г. о.

-

энергии основного и возбуждённого уровней

энергии; в

Ф.- Г. о. ![]()

№![]() 47.

ГИПОТЕЗА ДЕ-БРОЙЛЯ. ПРИНЦИП

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ..Луи

де Бройль выдвинул

смелую гипотезу, согласно которой

корпускулярно-волновой дуализм имеет

универсальный характер. Согласно гипотезе

де Бройля каждая

материальная частица обладает волновыми

свойствами, причем соотношения,

связывающие волновые и корпускулярные

характеристики частицы остаются такими

же, как и в случае электромагнитного

излучения. Напомним, что энергия

47.

ГИПОТЕЗА ДЕ-БРОЙЛЯ. ПРИНЦИП

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ..Луи

де Бройль выдвинул

смелую гипотезу, согласно которой

корпускулярно-волновой дуализм имеет

универсальный характер. Согласно гипотезе

де Бройля каждая

материальная частица обладает волновыми

свойствами, причем соотношения,

связывающие волновые и корпускулярные

характеристики частицы остаются такими

же, как и в случае электромагнитного

излучения. Напомним, что энергия ![]() и

импульс

и

импульс ![]() фотона

связаны с круговой частотой

фотона

связаны с круговой частотой ![]() и

длиной волны

и

длиной волны ![]() соотношениями

соотношениями

По гипотезе де Бройля движущейся частице, обладающей энергией и импульсом , соответствует волновой процесс, частота которого равна--

![]()

Рассмотрим свойства, которыми обладают волны де Бройля. Прежде всего следует отметить, что волны материи - волны де Бройля - в процессе распространения могут отражаться, преломляться, интерферировать и дифрагировать по обычным волновым законам

1.Волны де Бройля испытывают дисПерсию.

2. Скорость распространения центра пакета (групповая скорость) оказалась, как показано выше, равной скорости частицы. Однако подобное представление частицы в виде волнового пакета (группы волн де Бройля) оказалось несостоятельным из-за сильной дисперсии волн де Бройля, приводящей к «быстрому расплыванию» (примерно 10~2С с!)волнового пакета или даже разделению его на несколько пакетов.

3. После установления корпускулярно-волнового дуализма делались по-

пытки связать корпускулярные свойства частиц с волновыми и рассматри-

вать частицы как «узкие» волновые пакеты «составленые» из волн де Бройля. Это позволяло как бы отойти от двойственности свойств частиц. Такая гипотеза соответствовала локализации частицы в данный момент времени в определенной ограниченнойобласти пространства.

Найдем

теперь групповую

скорость ![]() волны

де Бройля.

По определению

волны

де Бройля.

По определению

![]()

т.е.

групповая скорость волны де Бройля

равна

скорости движения частицы ![]() .

.

Длина волны де Бройля микро- и макрообъектов.

Принцип

неопределённости

Гейзенбе́рга (или Га́йзенберга) в квантовой

механике — фундаментальное неравенство

(соотношение неопределённостей),

устанавливающее предел точности

одновременного определения пары

характеризующих квантовую систему

физических наблюдаемых,

описываемых некоммутирующими

операторами (например, координаты и

импульса, тока и напряжения, электрического

и магнитного поля). Соотношение

неопределенностей

задаёт

нижний предел для произведения

среднеквадратичных отклонений пары

квантовых наблюдаемых.

Принцип

неопределённости

Гейзенбе́рга (или Га́йзенберга) в квантовой

механике — фундаментальное неравенство

(соотношение неопределённостей),

устанавливающее предел точности

одновременного определения пары

характеризующих квантовую систему

физических наблюдаемых,

описываемых некоммутирующими

операторами (например, координаты и

импульса, тока и напряжения, электрического

и магнитного поля). Соотношение

неопределенностей

задаёт

нижний предел для произведения

среднеквадратичных отклонений пары

квантовых наблюдаемых.

Если

имеется несколько (много) идентичных

копий системы в данном состоянии, то

измеренные значения координаты и

импульса будут подчиняться

определённому распределению

вероятности — это фундаментальный

постулат квантовой механики. Измеряя

величину среднеквадратического

отклонения ![]() координаты

и среднеквадратического отклонения

координаты

и среднеквадратического отклонения ![]() импульса,

мы найдем что:

импульса,

мы найдем что:

![]() ,

,

где ![]() —

приведённая постоянная

Планка.

—

приведённая постоянная

Планка.

Отметим,

что это неравенство даёт несколько

возможностей — состояние может быть

таким, что ![]() может

быть измерен с высокой точностью, но

тогда

может

быть измерен с высокой точностью, но

тогда ![]() будет

известен только приблизительно, или

наоборот

может

быть определён точно, в то время как

—

нет. Во всех же других состояниях,

и

и

могут

быть измерены с «разумной» (но не

произвольно высокой) точностью.

будет

известен только приблизительно, или

наоборот

может

быть определён точно, в то время как

—

нет. Во всех же других состояниях,

и

и

могут

быть измерены с «разумной» (но не

произвольно высокой) точностью.

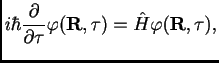

48. Уравнение Шредингера

Основное уравнение должно быть уравнением относительно волновой функции Ф(.т, у, z, t), так как именно она,или, точнее, величина |Ф|2, определяет вероятность пребывания частицы в мо-

мент времени t в объеме dV, т.е. в области с координатами ж и х + dx, у и y+dy,z и z+dz. Так как искомое уравнение должно учитывать волновые свойства частиц, то оно должно быть волновым

уравнением, подобно уравнению, описывающему электромагнитные волны.

Волновая

функция системы удовлетворяет уравнению

Шредингера

49.

Частица

в бесконечно глубокой одномерной

потенциальной яме.

Частицы внутри потенциальной ямы могут

только дискретный ряд значений, т.е.

частицы в потенциальной яме квантуются.

n-главное квантовое число, оно определяет

энергию микрочас-цы.. Волновая функция

частицы внутри потенциальной ямы имеет

вид: ψ(х)= √(2/a) sin(πnx/a).

![]() -собственное

значение энергии

-собственное

значение энергии

50. Общее решение уравнения Шредингера для атома водорода имеет вид

Водородоподобный атом — атом, содержащий в электронной оболочке один и только один электрон.

Таким атомом, кроме водорода и его тяжёлых изотопов (дейтерия и трития), может быть любой ион, если число потерянных им электронов равно заряду атома - 1. Поскольку у такого иона остаётся только один электрон, его и называют водородоподобным атомом. Электронные спектры таких атомов описываются теорией Бора. Спектры водородоподобных атомов сходны со спектром Н.

Спин Электрона.Д. Уленбек (1900 —1974) и С. Гаудсмит (1902 - 1979) предположили, что электрон обладает соб-ственным неуничтожимым механическим моментом импульса, не связанным с движением электрона в пространстве, — спином.Спин электрона (и всех других микрочастиц) — квантовая величина, у нее нет классического аналога; это внутреннее неотъемлемое свойство электрона,

подобное его заряду и массе.

Принцип Паули.

в системе одинаковых фермиоиов любые два из них не могут одновременно находиться в одном

и том же состоянии. В. Паули сформулировал принцип, согласно которому системы фермионов встречаются в природе только в состояниях, описываемых антисимметричными волновыми

функциями (кваптово-механическая формулировка принципа Паули).

Квантовые числа и их физ. Смысл.Главное квантовое число n характеризует энергию электронной орбитали. Главное квантовое число принимает значения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…∞, обозначаемые также буквами K, L, M, N , O, P, Q … Чем больше n, тем выше энергия орбитали. Переходы электронов с одной орбитали на другую сопровождается излучением или поглощением квантов энергии.

Главное квантовое число характеризует также удаленность максимума электронной плотности от ядра. Чем больше n, тем больше объем орбитали. Совокупность электронов с одинаковым значением n называют энергетическим уровнем или оболочкой, слоем.

Орбитальное (побочное, азимутальное) квантовое число l принимает значения от 0 до (n-1) и характеризует форму граничной поверхности атомной орбитали. Обозначения: 0-s; 1-p; 2-d; 3-f и т.д. Совокупность электронов, имеющих одинаковые значения l и n, называют энергетическим подуровнем (подоболочкой). Граничная поверхность s-орбиталей имеет форму сферы (рис.4.1,а), р-орбиталей – гантели (рис.4.1,b-d). Граничные поверхности d-орбиталей показаны на рис.4.1,e-i. Форма граничных поверхностей f-орбиталей сложнее, чем d-орбиталей.

Орбитальное квантовое число характеризует также энергию электронов подуровня в пределах данного энергетического уровня.

Энергия подуровней возрастает в ряду s, p, d, f (Es<Ep<Ed<Ef).

Магнитное квантовое число ml характеризует ориентацию орбитали в пространстве и может принимать целочисленные значения от +l до –l, включая 0. d-подуровень содержит пять орбиталей, s-подуровень – одну (рис.4.1,a), p-подуровень – три (рис.4.1,b-d), а f-подуровень – семь орбиталей.

Атомной орбиталью называют также волновую функцию, характеризуемую определенным набором трех квантовых чисел

Спиновое квантовое число ms характеризует собственное вращение электрона вокруг своей оси и может принимать два значения - +1/2 и -1/2.

51. Частица, подчиняющаяся законам классической физики, может выйти из потенциального “ящика” при условии, что ее полная энергия превышает “глубину” потенциального “ящика”. С классической точки зрения частица, находящаяся внутри потенциального “ящика”, “заперта” в нем. Стенки потенциального “ящика” представляют для нее потенциальный барьер, который частица преодолеть не может. Для того, чтобы частица могла выйти из потенциального “ящика” или проникнуть в него, согласно классической физике, ей нужно сообщить энергию, равную или большую разности высоты барьера и ее собственной энергии.

Квантовая механика приводит к принципиально новому выводу о возможности прохождения (“просачивания”) частиц сквозь потенциальные барьеры. Это явление называется туннельным эффектом. Для его описания вводится понятие прозрачности (коэффициент прозрачности) D потенциального барьера. Если по аналогии с оптикой для волн де Бройля подсчитать интенсивность (Iпад) падающей на барьер волны и интенсивность (Iпрох) волны, прошедшей сквозь барьер, то по определению прозрачностью потенциального барьера называется величина

![]() Ее

можно рассматривать как вероятность

прохождения волн де

Бройля сквозь

потенциальный барьер или как вероятность

просачивания частицы, описываемой

волной де

Бройля,

сквозь потенциальный барьер.

Ее

можно рассматривать как вероятность

прохождения волн де

Бройля сквозь

потенциальный барьер или как вероятность

просачивания частицы, описываемой

волной де

Бройля,

сквозь потенциальный барьер.

52. Атомные ядра различных элементов состоят из двух частиц – протонов,нейтронов и нуклонов.

Для

характеристики атомных ядер вводится

ряд обозначений. Число протонов, входящих

в состав атомного ядра, обозначают

символом Z и

называютзарядовым

числом или

атомным номером (это порядковый номер

в периодической таблице Менделеева).

Заряд ядра равен Ze,

где e –

элементарный заряд. Число нейтронов

обозначают символом N.

Общее число нуклонов (т. е. протонов

и нейтронов) называют массовым

числом A: A = Z + N.

Ядра химических элементов обозначают

символом ![]()

Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются ядерными. Они представляют собой проявление самого интенсивного из всех известных в физике видов взаимодействия – так называемого сильного взаимодействия. Ядерные силы притяжения между нуклонами в сотни раз превосходят электромагнитные силы отталкивания.Отличительные особенности этих сил. 1. ядерные силы являются силами притяжения; 2. ядерные силы являются короткодействующими с радиусом действия ~10-13 см;

3.ядерным силам свойственна зарядовая независимость: ядерные силы, действующие между двумя протонами, или двумя нейтронами, или между протоном и нейтроном, одинаковы по величине. Отсюда следует, что ядерные силы имеют неэлектрическую природу;

4.ядерным силам свойственно насыщение, т. е. каждый нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов. Насыщение проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре (если не учитывать легкие ядра) при увеличении числа нуклонов мало изменяется;

5.ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов.

6.ядерные силы не являются центральными, т. е. действующими по линии, соединяющей центры взаимодействующих нуклонов.

53. закон радиоактивного распада, согласно которому число нераспавшихся ядер убывает со временем по экспоненциальному закону.

![]()

![]()

Скорости

вылетающих при распаде ![]() частиц

очень велики и колеблются для разных

ядер в пределах от 1,4.107 до

2.107 м/c,

что соответствует энергиям от 4 до 8,8

МэВ. Согласно современным представлениям,

a-частицы образуются в момент радиоактивного

распада при встрече движущихся внутри

ядра двух протонов и двух нейтронов.

частиц

очень велики и колеблются для разных

ядер в пределах от 1,4.107 до

2.107 м/c,

что соответствует энергиям от 4 до 8,8

МэВ. Согласно современным представлениям,

a-частицы образуются в момент радиоактивного

распада при встрече движущихся внутри

ядра двух протонов и двух нейтронов.

Частицы,

испускаемые конкретным ядром, обладают,

как правило, определенной энергией.

Более тонкие измерения, однако, показали,

что энергетический спектр  частиц,

испускаемых данным радиоактивным

элементом, обнаруживает “тонкую

структуру”, т.е. испускается несколько

групп

частиц,

причем в пределах каждой группы их

энергии практически постоянны. Дискретный

спектр

частиц

свидетельствует о том, что атомные ядра

обладают дискретными энергетическими

уровнями.

частиц,

испускаемых данным радиоактивным

элементом, обнаруживает “тонкую

структуру”, т.е. испускается несколько

групп

частиц,

причем в пределах каждой группы их

энергии практически постоянны. Дискретный

спектр

частиц

свидетельствует о том, что атомные ядра

обладают дискретными энергетическими

уровнями.

Пробег частиц в воздухе при нормальных условиях составляет несколько сантиметров, в более плотных средах он гораздо меньше, составляя сотые доли миллиметра. Частицы можно задержать обычным листом бумаги.

при ![]() распаде

вместе с электроном испускается еще

одна нейтральная частица, которая

получила название нейтрино.

Введение нейтрино (антинейтрино)

позволило не только объяснить кажущееся

несохранение спина, но и разобраться с

вопросом непрерывности энергетического

спектра выбрасываемых электронов.

Сплошной спектр

частиц

обусловлен распределением энергии

между электронами и антинейтрино, причем

сумма энергий обеих частиц равна Emax.

В одних актах распада большую энергию

получает антинейтрино, в других -

электрон; в том случае, когда энергия

электрона равна Emax,

вся энергия уносится электроном, а

энергия антинейтрино равна нулю.

Происхождение электронов при

распаде

обусловлено следующим. Поскольку

электрон не вылетает из ядра и не

вырывается из оболочки атома, то было

сделано предположение, что

электрон

рождается в результате процессов,

происходящих внутри ядра. Так

как при

распаде

число нуклонов в ядре не изменяется,

а Z увеличивается

на единицу, то единственной возможностью

одновременного осуществления этих

условий является превращение одного

из нейтронов

активного

ядра в протон с одновременным образованием

электрона и вылетом антинейтрино

распаде

вместе с электроном испускается еще

одна нейтральная частица, которая

получила название нейтрино.

Введение нейтрино (антинейтрино)

позволило не только объяснить кажущееся

несохранение спина, но и разобраться с

вопросом непрерывности энергетического

спектра выбрасываемых электронов.

Сплошной спектр

частиц

обусловлен распределением энергии

между электронами и антинейтрино, причем

сумма энергий обеих частиц равна Emax.

В одних актах распада большую энергию

получает антинейтрино, в других -

электрон; в том случае, когда энергия

электрона равна Emax,

вся энергия уносится электроном, а

энергия антинейтрино равна нулю.

Происхождение электронов при

распаде

обусловлено следующим. Поскольку

электрон не вылетает из ядра и не

вырывается из оболочки атома, то было

сделано предположение, что

электрон

рождается в результате процессов,

происходящих внутри ядра. Так

как при

распаде

число нуклонов в ядре не изменяется,

а Z увеличивается

на единицу, то единственной возможностью

одновременного осуществления этих

условий является превращение одного

из нейтронов

активного

ядра в протон с одновременным образованием

электрона и вылетом антинейтрино

54.Термоядерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения.

Для того, чтобы произошла ядерная реакция, исходные атомные ядра должны преодолеть так называемый "кулоновский барьер" - силу электростатического отталкивания между ними. Для этого они должны иметь большую кинетическую энергию. Согласно кинетической теории, кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества (атомов, молекул или ионов) можно представить в виде температуры, а следовательно, нагревая вещество можно достичь ядерной реакции. Именно эту взаимосвязь нагревания вещества и ядерной реакции и отражает термин термоядерная реакция.

Я́дерная реа́кция — процесс образования новых ядер или частиц при столкновениях ядер или частиц. По механизму взаимодействия ядерные реакции делятся на два вида:реакции с образованием составного ядра, это двухстадийный процесс, протекающий при не очень большой кинетической энергии сталкивающихся частиц (примерно до 10 МэВ).прямые ядерные реакции, проходящие за ядерное время, необходимое для того, чтобы частица пересекла ядро. Главным образом такой механизм проявляется при больших энергиях бомбардирующих частиц.

Ядерная бомба. В основу ядерного оружия положены неуправляемые цепная реакция деления тяжелых ядер и реакции термоядерного синтеза.Для осуществления цепной реакции деления используются либо уран, либо плутоний. Уран в природе встречается в виде двух основных изотопов — уран-235 и уран-238 — всё остальное.В качестве делящегося вещества можно использовать только уран-235. Для обеспечения «работоспособности» ядерной бомбы содержание урана-235 должно быть не ниже 80 %. Поэтому при производстве ядерного топлива для повышения доли урана-235 и применяют сложный и крайне затратный процесс обогащения урана.

Ядерный реактор

При распаде урана U235 происходит выделение тепла, сопровождаемое выбросом двух-трех нейтронов. По статистическим данным — 2,5. Эти нейтроны сталкиваются с другими атомами урана U235. При столкновении уран U235 превращается в нестабильный изотоп U236, который практически сразу же распадается на Kr92 и Ba141 + эти самые 2–3 нейтрона. Распад сопровождается выделением энергии в виде гамма излучения и тепла.

Водородная бомба. Последовательность процессов, происходящих при взрыве водородной бомбы, можно представить следующим образом. Сначала взрывается находящийся внутри оболочки HB заряд-инициатор термоядерной реакции (небольшая атомная бомба), в результате чего возникает нейтронная вспышка и создается высокая температура, необходимая для инициации термоядерного синтеза. Нейтроны бомбардируют вкладыш из дейтерида лития – соединения дейтерия с литием (используется изотоп лития с массовым числом 6). Литий-6 под действием нейтронов расщепляется на гелий и тритий. Таким образом, атомный запал создает необходимые для синтеза материалы непосредственно в самой приведенной в действие бомбе.

Затем начинается термоядерная реакция в смеси дейтерия с тритием, температура внутри бомбы стремительно нарастает, вовлекая в синтез все большее и большее количество водорода. При дальнейшем повышении температуры могла бы начаться реакция между ядрами дейтерия, характерная для чисто водородной бомбы. Все реакции, конечно,

55.Зонная теория твёрдого тела — квантовомеханическая теория движения электронов в твёрдом теле.

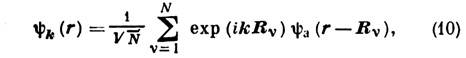

В

методе слабой связи

в качестве нулевого приближения берутся

волновые ф-ции свободного электрона

(плоские волны), а периодич. поле кристалла

рассматривается как возмущение. В этой

модели электронный спектр E(k )почти

во всём k-пространстве описывается той

же ф-лой, что и для свободного электрона:

![]()

где m0 - масса свободного электрона. Приближение слабой связи хорошо описывает электронный спектр простых металлов. Для определения формы их поверхности Ферми достаточно провести вокруг узла обратной решётки сферу, определённую условием k3F = 3p2N/V, где kF - фермиевский импульс, N - число валентных электронов (метод Xаррисона).

Метод

сильной связи. В

качестве базисных ф-ций выбираются

волновые ф-ции изолированных атомов

y а(r),

и ф-ция нулевого приближения, удовлетворяющая

(1), записывается в виде:

где

Rv -

координата v -го

атома в решётке. При этом перекрытие

волновых ф-ций соседних атомов считается

малым и соответствующий вклад в энергию

E(k )рассчитывается

по теории возмущений. Обобщением этого

метода является метод линейных комбинаций

атомных орбиталей, где в качестве базиса

выбирается набор неск. атомных волновых

ф-ций, включая волновые ф-ции возбуждённых

состояний.

где

Rv -

координата v -го

атома в решётке. При этом перекрытие

волновых ф-ций соседних атомов считается

малым и соответствующий вклад в энергию

E(k )рассчитывается

по теории возмущений. Обобщением этого

метода является метод линейных комбинаций

атомных орбиталей, где в качестве базиса

выбирается набор неск. атомных волновых

ф-ций, включая волновые ф-ции возбуждённых

состояний.

Различие между металлами и диэлектриками с точки зрения зонной теории состоит в том, что при Т = О К в зоне проводимости металлов имеются электроны, а в зоне проводимости диэлектриков они отсутствуют. Различие же между диэлектриками и полупроводниками определяется шириной запрещенных зон: для диэлектриков она довольно широка,для полупроводни-ков — достаточно узка.При температурах, близких к 0 К, полупроводники ведут себя как диэлектрики, так как переброса электронов в зону проводимо-сти не происходит. С повышением температуры у полупроводников растет число электронов, которые вследствие теплового возбуждения переходят в зону проводимости, т. е. электрическая проводимость проводников в этом случае увеличивается.

5 6. Примесная

проводимость полупроводников — электрическая

проводимость,

обусловленная наличием

в полупроводнике донорных (отдающие)

или акцепторных(принимающие) примесей.Обычно

донорные и акцепторные уровни в

запрещенной зоне полупроводника

образуются при легировании, т.е. введением

определенной примеси в собственный

полупроводник. Таким образом можно

сказать, что примесная проводимость

обусловлена ионизацией атомов примеси

в полупроводнике.Таким

образом, в полупроводниках с

примесью, валентность

которой на единицу меньше валентности

основных атомов, носителями тока являются

дырки; возникает

дырочная проводимость (проводимость

р-типа).Наличие примесных уровней в

полупроводниках существенно изменяет

положение уровня Ферми ЕF. Расчеты

показывают, что в случае полупроводников n-типа

уровень Ферми ЕF0 при

К=0 расположен посередине между дном

зоны проводимости и донорным уровнем.

6. Примесная

проводимость полупроводников — электрическая

проводимость,

обусловленная наличием

в полупроводнике донорных (отдающие)

или акцепторных(принимающие) примесей.Обычно

донорные и акцепторные уровни в

запрещенной зоне полупроводника

образуются при легировании, т.е. введением

определенной примеси в собственный

полупроводник. Таким образом можно

сказать, что примесная проводимость

обусловлена ионизацией атомов примеси

в полупроводнике.Таким

образом, в полупроводниках с

примесью, валентность

которой на единицу меньше валентности

основных атомов, носителями тока являются

дырки; возникает

дырочная проводимость (проводимость

р-типа).Наличие примесных уровней в

полупроводниках существенно изменяет

положение уровня Ферми ЕF. Расчеты

показывают, что в случае полупроводников n-типа

уровень Ферми ЕF0 при

К=0 расположен посередине между дном

зоны проводимости и донорным уровнем.

С повышением температуры все большее число электронов переходит из донорных состояний в зону проводимости, но, помимо этого, возрастает и число тепловых флуктуации, способных возбуждать электроны из валентной зоны и перебрасывать их через запрещенную зону энергий. Поэтому при высоких температурах уровень Ферми имеет тенденцию смещаться вниз (сплошная кривая) к своему предельному положению в центре запрещенной зоны, характерному для собственного полупроводника.

Уровень Ферми в полупроводниках р-типа при 0 К ЕF0 располагается посередине между потолком валентной зоны и акцепторным.

Собственная проводимость полупроводников

Собственными полупроводниками являются химически чистые полупроводники, а их проводимость называется собственной проводимостью. Примером собственных полупроводников могут служить химически чистые Ge, Se и др.

Проводимость собственных полупроводников, обусловленная электронами, называется электронной проводимостью или проводимостью n-типа (от лат. negative - отрицательный).Проводимость собственных полупроводников, обусловленная квазичастицами - дырками, называется дырочной проводимостью или проводимостью р-типа (от лат. positive - положительный).

Таким образом, в собственных полупроводниках наблюдаются два механизма проводимости: электронный и дырочный.

В собственном полупроводнике уровень Ферми находится в середине запрещенной зоны

Рис. 316

Понятие о р-n переход.В полупроводниках наряду с процессом генерации электронов и дырок идет процесс рекомбинация: электроны переходят из зоны проводимости в валентную зону, отдавая энергию решетке и испуская кванты электромагнитного излучения. В результате для каждой температуры устанавливается определенная равновесная концентрация электронов и дырок, изменяющаяся с температурой согласно выражению .