- •Декоративно-прикладное искусство тюркских народов Алтая хiх-хх вв.

- •Глава1.Этнографическое и декоративно-прикладное искусство алтайцев конца XIX - начала XX века………………………………………………….......7

- •Глава2.Декоративно-прикладное искусство казахов………………………….16

- •Глава3.Характеристика декоративно-прикладного искусства татар ………...26

- •Глава 1.Этнографическое и декоративно-прикладное искусство алтайцев конца XIX - начала XX века

- •1.1.Народное искусство алтайцев

- •1.2.Ювелирное дело и обработка металла

- •1.3. Обработка войлока и мягких материалов из ткани

- •Глава2.Декоративно-прикладное искусство казахов

- •2.1.Характеристика народных промыслов

- •2.2. Обработка материалов

- •Глава3.Характеристика декоративно-прикладного искусства татар

- •3.1.Поселения и жилища

- •3.2. Утварь

3.2. Утварь

В конце XIX - начале XX века в домашней утвари заметна была роль изделий местного изготовления. Распространены были деревянные люльки, прялки, ткацкие станки. Материалом для изготовления кухонной посуды служили дерево (чаши, корыта, совки, тазы, бочонки, солонки, ведра, кадки, чашки, ложки, ступки и др.), береста (туеса, коробки), тальниковые прутья (корзины). Металлическую утварь (котлы, чайники, кумганы, сковороды, ножи, вилки, чугунки и др.), как правило, покупали, иногда сами выделывали тазы и кумганы.

В настоящее время в домашней утвари самодельные изделия почти вытеснены покупными. Наряду с люльками появились кроватки и детские коляски. Исчезли многие виды деревянной посуды. Изредка употребляют котлы, но чаще заменяют их покупными кастрюлями. Набор посуды каждой татарской семьи состоит из алюминиевых, эмалированных, стеклянных, фарфоровых и пластмассовых изделий. Обычными в домах татар стали столовые и чайные сервизы. Вместо самоваров, топящихся дровами, применяются электрические самовары и чайники. Новым в наборе кухонной утвари являются машинки для консервирования банок, приспособления для изготовления тортов, мясорубки и т.п. Из старой утвари встречаются в употреблении кринки, деревянные чары, корытца, туеса, корзины.17

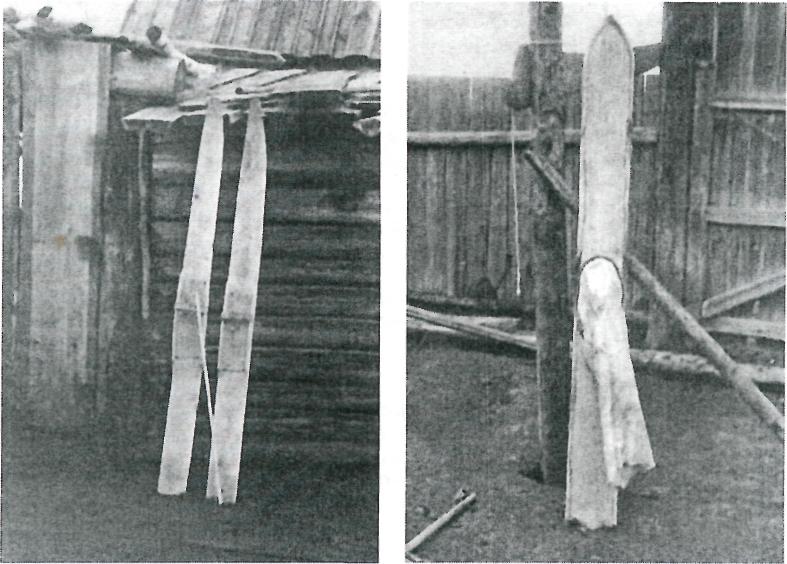

Средства передвижения. Традиционными средствами передвижения сибирских татар были лыжи и лодки разных типов. Скользящие лыжи (цанга, чанга) делились на подволоки (подшитые мехом) и голицы. У томских и барабинских татар в прошлом бытовали относительно широкие подшитые лыжи длиной 170-200 см и шириной 18-22 см с выгибом под ступательной площадкой, с острым носком и менее острым задником. Отличительной чертой таких лыж барабинцев являлся снеговой мешок.(см. рис. 2)

Томским татарам были известны также подволоки саяно-ал-тайского типа - длиной 150-180 см, шириной 12-18 см, прямые, с острым носком и срезанным по прямой линии задником. Такого рода лыжи у барабинцев были гораздо шире. Изготовлялись они чаще из осины и березы, а также из сосны, ели, кедра и черемухового ствола. Материалом покрытия скользящей части служили лосиные, лошадиные и оленьи камусы, иногда лыжи подшивались собачьими шкурами.

Что касается тоболо-иртышских татар, то подволоки у них встречались реже. У сибирских татар были голицы разных типов. Широкое распространение у барабинских и томских татар получили прямые лыжи с бортиками по краям ступательной площадки, лыжи с приподнятой ступательной площадкой либо с набитой на нее дощечкой (такого типа отмечены были и подволоки). Голицы с бортиками были известны и тоболо-иртышским татарам. У них нашли распространение очень длинные и очень узкие неподшитые прямые лыжи с острым носком и прямо обрезанным задником. Томские татары использовали также голицы с очень округлыми, плавно переходящими в линии краев носком и задником, а также голицы, совпадающие по конструкции с подшитыми лыжами саяно-алтайского типа. Для транспортировки груза - капканов, ловушек, добычи - барабинские и томские татары использовали ручные прямокопыльные нарты (цанак, чаганак), которые тянулись охотниками с помощью лямки. Есть сведения, что в XVI - первой половине XIX в. у сибирских татар имелись нарты, запрягаемые собаками, а у ясколбинцев - оленями и лошадьми. Среди всех групп сибирских татар были распространены долбленые лодки (кама) остроконечного типа - обласки, изготовлявшиеся из осины, реже из тополя. Отличительными особенностями долбленок сибирских татар (по сравнению, например, с лодками их соседей - селькупов и хантов) являлись более широкий развод бортов, значительно меньшая высота подъема носа и кормы над линией бортов, частое применение кривых ребер, обрезанные концы лодки. Нередко для увеличения грузоподъемности к долбленке прикрепляли набойки (бортовые доски). У некоторых лодок томских татар корма и нос обрубались в форме выступов, напоминающих головки. Томским, барабинским и ялуторовским татарам известны были, кроме того, колодообразные долбленые лодки. При плавании на них употребляли шесты и двухлопастные весла, а при плавании на остроконечных долбленках однолопастное весло. Во многих татарских хозяйствах имелась дощатая лодка русского типа (кедровка и др.).18

Вместе с тем в XIX - начале XX в. системе средств передвижения сибирских татар ведущее место занимал санный и тележный транспорт (сани-розвальни, кошевые, четырехколесные телеги и двухколесные таратайки). Распространена была и верховая езда на лошадях. Барабинские татары делали деревянные седла, обшитые кожей, а бухарцы инкрустировали их костяными пластинками.

В наше время во многих деревнях сибирских татар лодки находят еще достаточно широкое применение в занятиях рыболовством, охотой, собирательством, в поездках на сенокосные участки. Часто лодки изготавливают в самих этих деревнях местные татары. Наряду с дощатыми лодками используются долбленые лодки остроконечного типа. Колодообразные лодки сохраняются у ялуторовских татар. Почти полностью исчезли подшитые лыжи, ныне их имеют лишь некоторые охотники. Калмаки в томской группе иногда используют для их изготовления покупные лыжи и крепления. Чаще охотниками применяются лыжи-голицы, которые они сами и делают. Почти совсем не изготавливаются сейчас местным населением ручные нарты. Вместе с тем у сибирских татар неизмеримо возросла роль современных технических видов транспорта. Лодочные моторы устанавливаются не только на дощатых лодках (или покупных дюралюминиевых), но иногда и на долбленках, для чего последние делаются более широкими и больших размеров, а корма у них в этом случае несколько обрезается по прямой линии для установки мотора.

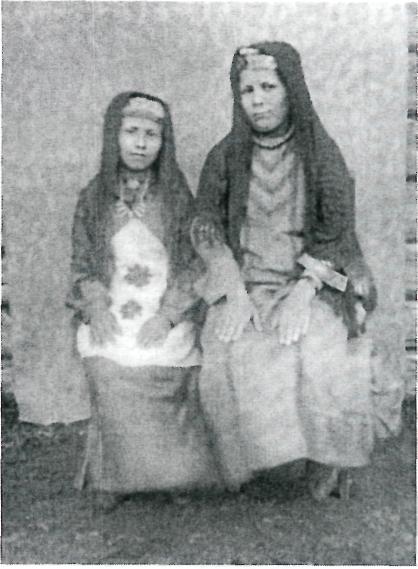

Об одежде различных групп сибирских татар XIX - первой половиныXXв. сведения не равноценные.(см. рис. 3)

В РЭМ хранится коллекция предметов быта тарских татар, поступившая в 1904 г. от Ю.О. Горбатовского. Все предметы датируются второй половиной XVIII -началом XX в. В составе этой коллекции татарский халат среднеазиатского покроя, сшитый из полосатого шелка и украшенный аппликациями - фигурами цветов из кусочков ткани; головные уборы: кавац- мужская бархатная шапочка с тульей из полоски прямоугольной формы и с круглым верхом, колпак - праздничная женская шапка из голубой парчи и красного бархата с высоким вытянутым верхом, расшитая цветами из шелковых лент, золотой и серебряной канители и украшенная бусами и медными бляшками; шейное украшение чилбыриз цветных лент, тесьмы, бляшек, серебряных цепочек и камней; пять серебряных и одна коралловая пуговицы. Возможно, такого рода одежда, головные уборы и украшения имели распространение и у других татар Тоболо-Иртышского бассейна. Но в одежде тоболо-иртышских татар имелись и групповые различия. В одном фольклорном сюжете ясколбинских татар описываются кожаные башмаки с деревянной подошвой. Д.Г. Мессершмидт писал в первой четверти XIX в. о курдакско-саргатских татарах, что у них он видел женские остроконечные обшитые монетами шапки, которые не носили тогда тобольские татары.

Национальные особенности в одежде сибирских татар в середине XIX– началеXXв. сохранялись довольно четко, особенно у сельских жителей. В то же время татары заимствовали отдельные виды русской одежды. Нижней мужской одеждой были шаровары - штаны и длинная рубашка (кинек, кулмек).

Из других видов одежды сибирским татарам были известны чапаны - халаты, покрой которых совпадал с покроем халатов такого типа у среднеазиатских народов, кое-где казакины - одежда типа камзола, но с рукавами до кистей рук, сырмаки (сырмал) - ватная безрукавка, иногда сшитая на меху. Зимой носили шубы из овчин или заячьих шкурок (богачи - из лисьих шкурок), без воротника или с отложным воротником, обшитые сверху сукном, нанкой или дабой. Для мужчин шились полушубки, в том числе и так называемые борчатки. При дальних поездках зимой татары надевали тулупы, сшитые из волчьих или лисьих шкур, армяки (сверху тулупов) и дохи. Зимняя одежда стягивалась часто кожаными или пестрыми шерстяными поясами.

Голову мужчины обычно брили и носили в качестве головных уборов летом тюбетейки (называли их капач, кибач, тубятяй, аракчин) полусферические и с плоским верхом, суконные и войлочные шапки {бурек) округлой формы. Томские татары шили войлочные и суконные шапки с полями в виде шляпы с пришитой на отвороте кожаной полоской. В зимнее время мужчины носили меховые шапки (кабац, кавац) округлой формы с матерчатым верхним покрытием, стеганые шапки (казанка) с обшивкой по краю мехом колонка, белки или бобра. Томским и бара-бинским татарам известна была шапка тумак (малахай) с ушами и лопатообразным выступом сзади. В томской и тарской группах носили шапки тагыя, сшитые из четырех треугольных полос и отороченные по тулье мехом. В началеXX в. все эти виды зимних головных уборов начинали активно вытесняться шапкой-ушанкой стандартного для того времени типа. Служители ислама носили белую, а татары, побывавшие в Мекке зеленую чалму.

Мужская обувь состояла из шерстяных чулок, чарков- короткой кожаной обуви, сапог (ичеги) с мягкой или твердой подошвой. На сапоги надевались кожаные калоши с каблуком, зимние калоши скатывались из шерсти. В некоторых деревнях носили сапоги с толстой двойной подошвой, с двойным носком и двумя швами по голенищу - сапоги так называемого монгольского типа. Кроме того, мужчины надевали кожаные башмаки, сапоги-бродни, а зимой валенки. При ношении чарков татары использовали для подстилки сушеную траву.

Женщины носили широкую рубаху (кинек) с прямым разрезом посередине, стоячим воротником (низким и мягким, а в томской группе с берестяной прокладкой), прямыми или сужающимися к кистям рукавами, с ластовицей или без нее. Некоторое распространение имели женские нагрудники, сшитые из плюша и украшенные бусами, бисером, лентами и т.п. Праздничные рубахи шились из шелковых тканей, воротник их украшался вышивкой золотыми и серебряными нитями и пуговицами. Нижние штаны (штан) были ситцевые и холщовые, верхние широкие шаровары (кое-где их называли чалбар, чамбар) шили из домашних холстов, шерстяных тканей, атласа и др. В качестве верхней одежды татарки носили камзолы, по покрою не отличавшиеся от мужских, но украшавшиеся позументом, шелковыми лентами, шнурком, бляшками, монетами, иногда вышивками, а некоторые татарки оторачивали их мехом выдры. Поверх камзола женщины надевали бешметы, а зимою прямоспинные или сшитые в талию шубы (тон) из овчины или лисьих шкурок, пальто с низким воротником. Среди томских татарок были распространены халаты прямого туникообразного покроя (цапан).

Из женских головных уборов специфически местной являлась налобная повязка (сарауц, сараоч), украшенная вышивкой золотом или золотым галуном и завязанная сзади. Она надевалась невестой в день свадьбы. В широком ходу были платки и шали. Своеобразным головным убором типа колпака являлись калфаки двух видов: одни большие, в виде мешка, часто вязаные (при надевании конец закидывался набок или назад), другие - более плоские и округлые сверху, с твердым околышем. В начале XX в. последнего вида калфаки стали делать очень небольших размеров, покрывали их платком или тюлем.(см. рис. 4)

В настоящее время в одежде, головных уборах и обуви сибирских татар, в составе тканей, используемых для шитья одежды, произошли перемены. Уменьшилась доля одежды, пошив которой производится на дому. Основная часть покупается жителями сибирско-татарских деревень в готовом виде или иногда шьется по заказу в ателье и пошивочных мастерских. Все это привело к тому, что подавляющее большинство татарского населения ныне носит одежду городского типа. Даже обрядовая одежда главным образом составляется из покупных видов. Часть одежды татарские женщины изготовляют сами.

Заключение

Проведенное исследование позволяет утверждать, что в конце XIX — начале XX вв. в России получили повсеместное развитие декоративно-прикладное искусство как форма существования традиции в условиях модернизации социально-экономических и культурных устоев общества. Трансформация традиционных этнических культур порождала новые формы существования искусства.

В традиционной культуре искусство неотделимо от всех других ее сфер. В нем отражается весь комплекс хозяйственных, эстетических, религиозных, нормативных, мировоззренческих параметров, вся целостность этнической культуры. Его характеризуют такие параметры, как: устойчивость на основе преемственности, синкретизм, каноничность, вариативность, анонимность, мифологичность, связь с ритуалом. Помимо всех прочих функций, аутентичное искусство играет этнодифференцирующую и этноинтегрирующую роль, создавая художественными средствами образ этнической группы.

В процессе перехода к современному обществу социально-экономические и культурно-политические изменения приводят к тому, что традиционная культура трансформируется под воздействием проникающих в ее ткань инноваций. Формой существования народной культуры и искусства в этих условиях становятся декоративно-прикладное искусство.

Факторами, влияющими на его становление и эволюцию, являются: наличие сырьевых ресурсов, сложившиеся традиции ремесленного производства; развитие мелкой' промышленности, сопутствующее малоземелью; тесное взаимодействие различных сторон культуры города и деревни; расширение рынка; формирование социальной среды для производства и потребления изделий промыслов, имеющих преимущественно эстетическое назначение; формирование национального и трансформации этнического самосознания; поиск новых путей выражения идентичности локальных, региональных и гражданских сообществ.

Развивая традиции аутентичных ремесел, народные художественные промыслы возникают на перекрестке культур: городской и сельской, местной и привнесенной, этнической и модернизированной. Их стилистику часто определяет синтез традиций, более выраженная вариативность и индивидуальность творчества.

Становление декоративно-прикладное искусства в России происходит во второй половине XIX в. в рамках развития кустарной промышленности, всемерно поддержанной государством. В Сибири первые опыты в этом направлении предпринимаются в конце XIX в. В границах Саяно-Алтая на рубеже XIX — XX вв. существовали предпосылки для формирования декоративно-прикладное искусства, но развитой специализации по производству художественных изделий не существовало. Эта ситуация объяснялась: сложностями социально-экономического развития Сибири, ориентацией кустарных промыслов преимущественно на удовлетворение утилитарных потребностей населения, сохранением художественного ремесла и традиционного декоративно-прикладного искусства в его аутентичной форме в рамках целостных традиционных культур.

Сущностные характеристики традиционного художественного творчества народов Сибири (глубина содержания, символизм, декоративность, синкретизм, единство утилитарной и сакральной сфер и пр.) рассматривались творческой и научной элитой края как основа формирования «сибирского стиля» в искусстве. Попытки обоснования самобытности искусства Сибири были созвучны обоснованию региональной идентичности. Её осмысление опиралось на идеологию преобразования азиатской провинции России в один из уникальных культурных центров огромного государства.

Список использованных источников и литературы

Аяган, Б. Г. Тюркские народы: энциклопедический справочник.-Алматы:Қазақэнциклопедиясы. 2004. - 382 с.

Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб., 2008 – 145с.

Кыпчакова Л.В. Исследования по этнографии алтайцев в 1950-1980 гг. //Гуманитарные исследования в Горном Алтае. — Горно-Алтайск, 1987. — С. 84-102.

Назаров И.И. Этнографические коллекции Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета Этнография Алтая и сопредельных территорий: М-лымеждунар. научн-практ. конф. Барнаул, 2005. Вып. 6. С. 214-215.

Николаев В.В. Материалы по традиционной семейной обрядности кумандинцев (по итогам полевых исследований 2001-2002 гг.) // Культура Сибири и сопредельных территорий в прошлом и настоящем: Мат-лы 43-й всеросс. археол-этнограф. конф. Молодых ученых. – Томск, 2003 – 98с.

Потапов Л.П. Охотничий промысел алтайцев (отражение древнетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев). СПб.: МАЭ, 2001. 168 с

Ткаченко А.А. Тюркские народы: возрождение или развитие. // ЭО. - 1996. - № 4. - С. 71.

Тощакова Е.М. Традиционные черты народной культуры алтайцев (XIX - начало XX в.). - Новосибирск, 1978. - 160 с.

Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2006. — 678 с.

Тюркские народы Восточной Сибири / сост. Д. А. Функ; отв. ред.: Д. А. Функ, Н. А. Алексеев ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М. : Наука, 2008. — 422 с.

Этнография Алтайского края: научно-методические материалы. - Барнаул, 1994. - 152 с.

Этнография Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул: Изд-во Барнаульского педуниверситета, 1998 - 264 с.

13. Эдоков А.В Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Алтайск б.и , 2006. – 180с.

14. Иванов С.ВСкульптура алтайцев, хакасов, и сибирских татар XVIII– первой четверти XX в. Л… Наука, 1979. – 194 с.

15. Кыпчакова Л.В. Исследования по этнографии алтайцев в 1950-1980 гг. // Гуманитарные исследования в Горном Алтае. — Горно-Алтайск, 1987, —С. 84-102. 16. Валеев Ф.Т. О. этнокультурных связях западносибирских татар с другими народами во второй половине XIX начале XX в. (По данным одежды Тарских сибирских и тюменских татар) // Этнокультурные явления в Западной Сибири. — Томск, 1978. —340 с.

Приложения

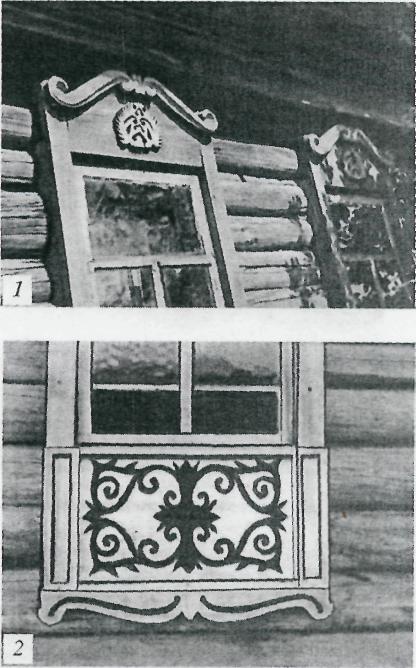

Приложение 1. Наличники окон

Наличники окна: 1 - у ясколбинских татар. Юрты Лайтамакские Тобольского р-на Тюменской обл. МАЭ. И-1234-42. Фото В.В. Храмовой; 2 - у томских татар. Д. Черная речка Томского р-на Томской обл. Фото Н.А. Томилова.

Приложение 2. Лыжи-голицы

Лыжи-голицы

с бортиками около ступательных площадок

(слева)

и

лыжи-подволоки с за

щитным

мешком от снега (справа).

Фото

Н.А. Томилова.

Приложение 3. Мужской халат – чапан

Чапан- мужской халат томских татар конца XIX в. Д. Тахтамышево Томского р-на Томской обл. МАЭСТГУ. Кол. № 9022-3.

Приложение 4. Тарские татарки

Тарские татарки в национальной одежде. Тарский округ. МАЭ. И-1095-5. Фото предоставлено Н.А. Томиловым.

1Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Атайск: б.и. 2006. – 57-65 с.

2

3Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Атайск: б.и. 2006. – 54-62 с.

4Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Атайск: б.и. 2006. – 60 с.

5Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Атайск: б.и. 2006. – 65-69 с.

6Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая с древнейших времен до наших дней. – Горно-Атайск: б.и. 2006. – 69-72 с.

7Тюркские народы Восточной Сибири / сост. Д. А. Функ; отв. ред.: Д. А. Функ, Н. А. Алексеев ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М. : Наука, 2008. — 115 -123 с.

8Аяган, Б. Г. Тюркские народы: энциклопедический справочник.-Алматы:Қазақэнциклопедиясы. 2004. –213- 218 с.

9Аяган, Б. Г. Тюркские народы: энциклопедический справочник.-Алматы:Қазақэнциклопедиясы. 2004. –124 -131 с.

10 Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2006. –127-130 с.

11Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2006. –131-134 с.

12Аяган, Б. Г. Тюркские народы: энциклопедический справочник.-Алматы:Қазақэнциклопедиясы. 2004. –145 – 160 с.

13// Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М., 2006. - 110 - 130 с.

14 //Иванов С.ВСкульптура алтайцев, хакасов, и сибирских татар XVIII – первой четверти XX в. Л… Наука, 1979. – 132 -139 с.

15Функ Д.А. Поселения, жилища и хозяйственные постройки татар в XIX начале XX в. // Материальная культура народов России. - Новосибирск, 1995 - 149-170 с.

16Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2006. — 210 -223 с.

17Тюркские народы Восточной Сибири / сост. Д. А. Функ; отв. ред.: Д. А. Функ, Н. А. Алексеев ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М. : Наука, 2008. — 70-77 с.

18Валеев Ф.Т. О. этнокультурных связях западносибирских татар с другими народами во второй половине XIX начале XX в. (По данным одежды Тарских сибирских и тюменских татар) // Этнокультурные явления в Западной Сибири. — Томск, 1978. — С. 150-158.