- •Типы кризисов убыточных фирм

- •Антикризисное управление предприятием: сущность и содержание

- •Процесс антикризисного управления

- •Анализ микроокружения

- •Анализ состава, структуры и динамики имущества организации.Оценка структуры активов

- •Оценка динамики изменения активов по категориям риска

- •Выявление действительного уровня прибылей (убытков) и рентабельности предприятия

- •Анализ динамики показателей, характеризующих доходы, расходы, доходность и рентабельность

- •Показатели, характеризующие доходность предприятия: абсолютные и относительные, их характеристика

- •Определение типа финансовой устойчивости предприятия на основе анализа оценки обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования

- •Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

- •Определение типа финансовой устойчивости на базе платежеспособности предприятия

- •Пятифакторная модель прогнозирования банкротства организации альтмана

- •Этапы и меры возможной стабилизации финансового состояния организации собственными силами

- •Санация как форма финансового оздоровления организации за счет использования внешней помощи

- •Виды реорганизации юридического лица

- •Бизнес-планирование финансового оздоровления организации

- •Маркетинговая политика организации в условиях кризиса: тактическая и стратегическая составляющие.

- •Направления совершенствования маркетинговой деятельности в условиях кризиса

- •Ценообразование в условиях кризиса

- •Порядок установления банкротства предприятия

- •Наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение как судебная реорганизационная процедура санации предприятия

- •Финансовое оздоровление как судебная реорганизационная процедура санации предприятия

КРИЗИС: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Становление рыночной экономики в России поставило перед обществом ряд новых проблем. Многие предприятия не могут приспособиться к новым экономическим условиям, что является следствием отсутствия действенного антикризисного регулирования со стороны государства, неразвитости финансовой инфраструктуры, незаконченности процесса формирования класса собственников, неподготовленности менеджеров к применению сложных рыночных инструментов. Важной характеристикой современной экономики является убыточность и неплатежеспособность огромного количества организаций. Согласно официальной статистике, в последние годы удельный вес убыточных организаций составлял 35-40 %. Также очень серьезной проблемой является огромный размер просроченной кредиторской задолженности, неразвитость инфраструктуры института банкротства, низкие моральные принципы большого числа предпринимателей.

По мере углубления представлений о природе экономического развития, изучения основ цикличности экономических процессов выявлялись новые возможности воздействия на кризисы, разрабатываются методы смягчения и ускорения их протекания как со стороны государства, так и внутри компаний.

История рыночной экономики показывает, что она развивается неравномерно, колебания объемов производства и сбыта, возникновение кризисов — общая закономерность ее развития. В человеческой истории кризис всегда был связан с какой-нибудь катастрофой или катаклизмом. Либо природные, либо человеческие силы вызывали беду или нашествие,мкоторые приводили к резкому ухудшению жизни. В основе кризиса всегда была веская и существенная причина.

Невозможно дать устраивающее всех определение кризиса, потому что кризис — это особое состояние объекта управления (или процесс), рассматриваемое в динамике. Объектов управления великое множество, как огромно и разнообразие состояний, через которые они проходят и которые по-разному оцениваются разными общественными группами (акционерами, менеджерами, персоналом, потребителями, поставщиками, органами власти, конкурентами). Более того, каждый последующий кризис отличается от предыдущего

Кризис — это изменение негативное, глубокое и часто неожиданное, но одновременно несущее в себе новые возможности для развития.

Кризисы являются основой обучения экономических систем. Кризис открывает то, что в нормальной ситуации невидимо, приводит в движение силы, способствующие развитию системы.

Основная функция кризиса — разрушение тех элементов, которые наименее устойчивы и жизнеспособны и в наибольшей мере нарушают организованность целого. Происходит упрощение системы и возрастание ее стойкости. В экономике кризис разрушает множеств наиболее слабых и наименее целесообразно организованных предприятий, отбрасывая устаревшие способы производства, формы организации предприятий в пользу способов и форм, более современных. Обязательная составляющая выхода из кризиса — инновации, которые обеспечивают конкурентоспособность продукции на основе повышения ее технического уровня и снижения издержек.

Однако проблема антикризисного управления даже для стран с развитой рыночной экономикой остается актуальной и сейчас, так как, несмотря на длительную историю разработки и применения антикризисных мер, устоявшееся законодательство, полного успеха не достигнуто. Государство — инициатор антикризисных программ, осуществляющихся при бюджетной поддержке и дающих импульс для оживления экономики. В общем виде последовательность действий при прогнозировании кризиса такова:

1) определение целей и временных пределов прогнозирования кризисов;

2) понимание причин, сущности и характера данного кризиса;

3)определение устаревших и, наоборот, перспективных элементов системы и идентификации ядра будущей системы;

4) установление поля (пространства) действия кризиса;

5) изучение внешних факторов развертывания будущего кризиса, взаимодействие циклов, их синхронизации и резонансного влияния;

6) рассмотрение путей выхода из кризиса, анализ нескольких вариантов выхода из кризиса для разных условий, один из них принимается как основной;

7) распознание ошибок в прогнозе, чтобы вовремя внести коррективы, отреагировать на ранее не известные факторы;

8) анализ уроков кризиса.

Кризис, по сути, есть очищение рынка от «паразитов» и слабых бизнес проектов. После ночи кризиса рано или поздно настанет рассвет, и экономика, избавившись от шлака спекулянтов, начинает жить полнокровной жизнью и динамично развиваться.

Финансовый кризис — это реальность сегодняшнего дня. Мировая экономикавступила в очень сложный экономический период. В центре этого глобального кризисанаходится американская финансовая система. Причины нынешних проявлений кризиса в так называемом передовом капиталистическом мире и в России разные. На Западе они носят фундаментальный характер и связаны с крушением той порочной модели развития, на которую эти страны делали ставку многие десятилетия.

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что нынешний экономический кризис, сказавшийся не только на состоянии мировой экономической системы, но и в полной мере затронувший российскую экономику, является наиболее глубоким. Для России проблемы антикризисного управления являются относительно новыми, так как при социализме плановое хозяйство и другие составляющие административно-командной экономики рассматривались как надежная защита от кризисов. Поэтому вступление в эпоху последнего мирового финансово-экономического кризиса сопровождалось недостатком отечественных наработок по антикризисному регулированию, в частности, специальных программ правительственных мер. Это могло повлечь за собой попытки прямого переноса на российскую почву антикризисных программ, доказавших свою эффективность в западных странах. И такие прецеденты уже имели место. Однако разработанные на совершенно иных экономических объектах и в условиях иных национальных экономик, они оказались малорезультативны в современной России.

С такой точки зрения становиться понятно, что кризис — только структура трансформации мировой экономической системы в преддверии появления нового финансово-экономического уклада. «В России кризиса государства и государственной политики нет. Россия в основном завершила цикл восстановительного роста экономики после провала конца 1980-х и 1990-х годов и к моменту начала мирового кризиса вошла в точку перехода к стратегии модернизации. Под решение этих задач была определена долгосрочная стратегия действий и сформированы бюджетные возможности и национальные фонды развития.

Влияние мирового кризиса сегодня более четко обозначает ключевые болевые точки и перекосы в отраслевой структуре экономики, в инфраструктурной модернизации, в территориальном планировании развития, в финансовой системе, на рынке труда, в миграционной политике и ряде других моментов».

Несмотря на то, что фундаментальных внутренних причин для кризиса в России не было, тем не менее, его приход извне, влияние всей этой глобальной экономической нестабильности на нас оказывается сегодня существенным и весьма болезненным. Новый мировой финансовый кризис, начавшийся в сентябре 2008 г., лишил страну двух важнейших для ее процветания факторов — высоких цен на нефть и иностранных инвестиций. К середине осени 2008 г. отток капитала (возможные инвестиции) из нашей страны составил порядка 50 млрд долл. Между тем первые семь месяцев 2008 г. приток капитала в страну составил 30 млрд, а за весь 2007 г. к нам пришло 83 млрд долл. Стоимость фондового рынка тут же уменьшилась почти в два раза.

Среди причин финансовых кризисов можно выделить неустойчивую макроэкономику (включая дефицит счетов текущих операций и растущий государственный долг), кредитные бумы, большой приток капитала и слабость балансов в сочетании с неправильной государственной политикой, основанной на различных политических и экономических ограничениях.

Признаком возникновения финансовых кризисов было несоответствие валют и сроков погашения, в то время как одной из причин возникновения других кризисов были внебалансовые операции банковского сектора. Процесс выбора наилучшего способа разрешения финансового и ускорения финансового восстановления и возрождения является в достаточной степени затруднительным.

В любом аспекте кризиса кроме отрицательных моментов, есть и положительные. Если, с одной стороны, та же безработица потянет за собой сокращение производства, снижение налоговых поступлений, затраты на помощь оказавшимся без работы, утрату квалификации и снижение жизненного уровня работников, то, с другой стороны, кризис создает трудовой резерв для перестройки экономики, стимулирует рост интенсивности и производительности труда, а возросшая конкуренция между работниками заставляет их повышать квалификацию, получать новые умения, навыки и знания.

Необходимо активизировать изучение современных методических подходов к диагностике и профилактике снижения стоимости организации, формированию распознавания статики и динамики развития российских организаций, в основе которых лежит типология кризисных состояний, обоснование их целевых значений в современных условиях; построение моделей оценки потенциала платежеспособности при краткосрочном кредитовании и для оценки инвестиционной привлекательности, отличающихся от традиционных моделей возможностью учета специфики организаций и их целей.

Человечество на протяжении всей своей истории платило людскими жизнями, судьбами и неисчислимыми материальными потерями за свое развитие. В то же время сегодня, как никогда, очевидна сложность антикризисных решений, даже на теоретическом уровне, возникших перед мировой экономикой проблем. Специалисты различных областей знания проявляют живой интерес к сферам антикризисного управления и составляют армию исследователей. Это дает надежду на разрешения и нивелировку многочисленных проблем и причин кризисов в современной истории человечества.

Экономические циклы: сущность и содержание. Фазы цикла. Особенности цикличности в плановой экономике

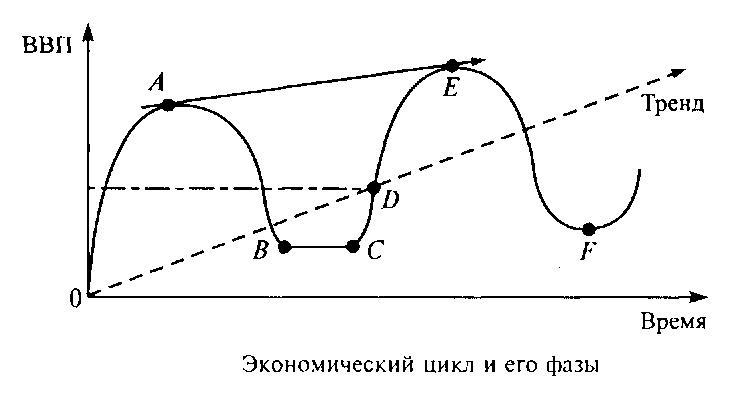

Экономический цикл — особый тип периодических колебаний экономической активности, состоящих в повторяющемся расширении и сжатии экономики, что сопровождается колебаниями уровня деловой активности, производства, занятости, уровня цен и других макроэкономических показателей. Экономические циклы могут различаться по продолжительности, интенсивности и прочим параметрам, тем не менее уже первые исследователи цикличности обратили внимание, что все циклы имеют одни и те же четко выраженные этапы (фазы). Идеализированная модель экономического цикла графически представлена на рисунке.

Экономический цикл и его фазы

Циклы обычно рассматриваются как долгосрочные колебания вокруг долгосрочного тренда. Тренд — долговременная тенденция в экономике, отражающая динамику деловой активности в обществе в течение длительного периода. Линия тренда имеет положительный наклон, следовательно, отражает общую тенденцию к экономическому росту, несмотря на то что в развитии экономики бывают и спады, как показано плавной линией OABCDEF. При исследовании цикличности объектом анализа становится динамика всех макроэкономических показателей, но в первую очередь изучают изменение величины реального ВВП.

На самом графике можно выделить несколько основных элементов:

• отрезок АВ, отражающий снижение деловой активности в экономике. Этот отрезок получил название кризиса (рецессии, спада). Для этого этапа характерно отставание уровня потребления от уровня производства, что проявляется в сокращении спроса на национальном рынке. Рынок оказывается переполненным товарами, спрос стремительно уменьшается, а производство инерционно продолжается. Здесь имеет место увеличение объемов товарных запасов. Это сопровождается стремительным падением цен. (В классическом цикле в период спада цены на товары, действительно, падают. Такая ситуация наблюдалась во времена самого глубокого экономического кризиса — Великой депрессии (1929—1933 гг.). В современных условиях в фазе спада уровень цен обычно не понижается.) Производство, хотя и западало, но сокращается. Наблюдается снижение количества занятых мощностей, рост безработицы, снижение уровня заработной платы и уровня доходов населения, объемы производства в экономике падают. Другими негативными проявлениями кризиса являются массовые неплатежи, падение курса ценных бумаг, ликвидация многих предприятий (в первую очередь, низкорентабельных и малоконкурентоспособных), банкротство банков и прочих кредитных организаций из-за массового невозврата кредитов, что вызывает резкий рост ставки ссудного процента;

• отрезок ВС, когда деловая активность достигает своей низшей точки (низкий объем производства, высокий уровень безработицы, низкий уровень дохода, стабильный уровень цен) и на протяжении некоторого времени не меняется. Подобная ситуация в экономике получила название депрессии (стагнация). На общем фоне застоя наблюдается изменение только ставки ссудного процента, которая начинает постепенно снижается;

• отрезок СЕ — уровень экономической активности повышается. Этот отрезок можно разбить на два участка — CD (фаза оживления (экспансия)) и DE (фаза подъема). В условиях депрессии были заложены предпосылки для перехода экономики в фазу оживления. В состоянии депрессии стабилизируются товарные запасы и цены. Низкие цены стимулируют потребление и спрос, а это дает положительный импульс для расширения производства. Товарные запасы будут сокращаться, безработица уменьшаться, уровень зарплаты в экономике расти, количество мощностей, вовлеченных в процесс общественного производства, увеличиваться, а средства производства обновляться. Кризис показал технологическую несостоятельность производственной базы, начинается замена и техническое обновление оборудовании. А это закладывает базу для дальнейшей положительной динамики в экономической системе. Как только экономика преодолеет точку своего предыдущего максимума (точка А в нашей графической модели), фаза оживления переходит в фазу экономического подъема. Подъем характеризуется расцветом в экономике, ростом предпринимательской и инвестиционной активности. Экономика стремительно приближается к точке Е, В этот период наблюдается рост уровня доходов населения и дальнейший рост вопроса, который может сопровождаться инфляционными явлениями.

• точка Е, в которой экономическая активность достигла наивысшей отметки. Достигнув этой точки, экономика вновь начинает сползать в кризис.

Кризис представляет собой самую сокрушительную и критическую фазу экономического цикла. Его негативные последствия проявятся тем сильнее, чем более неожиданным стал сам кризис. Предпринимательский сектор, как правило, не бывает к нему готов, поэтому протекание этой фазы носит взрывной, обвальный характер. Нарушается равновесие не на отдельных (локальных) рынках, а во всей экономической системе, т. е. нарушается макроэкономическое равновесие.

Рассмотренная модель позволяет дать еще одно определение экономического цикла. Экономический цикл представляет собой период прохождения экономикой от одной фазы до другой аналогичной, или от одной критической точки до другой аналогичной, например от точки А до точки Е.

Фазы цикла могут иметь самую разную продолжительность, амплитуда колебаний может отличаться большей или меньшей глубиной. Кроме того, наличие четырех фаз экономического цикла не означает, что все они должны присутствовать в каждом цикле. Возможны ситуации, когда некоторые фазы отсутствуют. Допустим, экономика, минуя депрессию, переходит к оживлению. Или, например, оживление не переросло в экономический подъем, и экономика снова вошла в кризис.

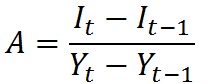

К сведению. Экономисты, исследуя экономические циклы, обратили внимание на явление, получившее название эффекта акселератора (акселерация — ускорение; акселератор —- ускоритель). Речь идет об эффекте большего прироста производства и национального дохода при относительно небольших инвестиционных вложениях в экономику. Суть эффекта акселератора заключается в том, что увеличение спроса на предметы потребления и расширение их производства ведет к возрастанию спроса на средства производства, а следовательно, активизирует инвестиции, вложения в производство. Увеличение инвестиционных вложений в экономику приводит к дальнейшему расширению производства. В фазах оживления и подъема, когда в экономике растет производство и занятость, расширение объемов производства дает толчок для роста инвестиций, а это, в свою очередь, опять обуславливает дополнительное расширение производства. Ход экономического цикла ускоряется. Однако принцип акселерации обладает действием двоякого порядка: в фазах кризиса и депрессии он будет усиливать разрушительный характер спада — сокращение производства обуславливает снижение инвестиций, а это, в свою очередь, приводит к дальнейшему, более значительному сужению производства. Акселератор имеет количественное выражение — отношение прироста инвестиций к приросту производства или национального дохода:

где It и It-1 — уровень инвестиций в моменты времени t и t-1 Yt и Yt-1 — национальный доход или объем производства в экономике в соответствующие периоды.

К сведению. Исследования позволили выделить следующие закономерности цикличности в современной экономике:

1. Темпы роста реального ВВП в США (и в других развитых странах) отличаются постоянно повторяющимися, но нерегулярными колебаниями, продолжающимися в среднем от 5 до 8 лет.

2. Амплитуда этих колебаний темпов роста реального ВВП относительно тренда невелика и составляет 2—4 %.

3. Длительность и структура современных циклов имеет переменный характер. Кроме того, уменьшилась и амплитуда колебаний: снизился рост в фазе подъема и сократилось падение в фазе спада.

Экономический цикл — явление, наиболее отчетливо проявляющееся в экономике рыночного капиталистического типа. Но командно-административная система тоже подвержена циклическому развитию, потому что причины циклического развития экономики носят объективный и всеобщий характер. Классическая картина протекания циклов в условиях плановой системы хозяйствования несколько искажена. И не всегда экономисты могли связать рост и падение производства в плановых экономиках с экономическим циклом на Западе, в странах с рыночной экономикой. Можно выделить следующие особенности цикличности в плановой экономике:

1. Командно-административная система, как известно, развивается по планам, исходящим из единого центра. В рамках этих планов строго регламентировалось, что, как и для кого производить, что представляло собой насильственно заданное развитие экономической системы. Располагая всеми существующими экономическими, политическими и социальными рычагами воздействия на экономику, государство в лице центральной власти использовало все возможности и «загоняло» внутрь все проявления симптомов кризисов. Подчеркнем, что симптомы не снимались, и именно «загонялись» внутрь.

2. Другой особенностью цикличности плановой экономики является значительное запаздывание технологического обновления основных фондов, а обновление основных фондов закладывает временные параметры цикла в фазе оживления. Следовательно, в условиях плановой экономики экономический цикл и кризис растягивались по времени, кризис становился более сокрушительным, чем в условиях рыночной экономики и носил перманентный характер. Кроме того, нерентабельные, технически отсталые и слабые, малопроизводительные предприятия (которые в условиях рыночной экономики просто разоряются) с помощью государства выживают в условиях кризиса и превращаются в дополнительный тормоз для плановой экономики.

В условиях командно-административной системы цикличность проявляется в замедлении или ускорении темпов экономического роста. Что касается бывшего СССР, то со второй половины 70-х гг. наблюдалось постепенное замедление экономического роста. С началом рыночных преобразований данная тенденция реализовалась в полной мере, перейдя в затяжной спад. К 1995 г. экономический спад, поразивший экономику России, стал сравниваться с американской Великой депрессией 1929 — 1933 гг.

К сведению. В послевоенной экономической истории СССР можно выделить два больших цикла: 1-й — 1946 — 1965 гг., 2-й — 1966 — 1985 гг.. Начало третьего послевоенного цикла совпало с распадом СССР и обострением всех противоречий плановой экономики в такой степени, что привело к краху командно-административной системы хозяйствования в нашей стране.

Классификация кризисов

В развитой капиталистической экономике процесс воспроизводства национального продукта имеет следующую особенность: через определенные промежутки времени его нормальный ход прерывается кризисом (от греч. krisis — поворотный пункт, исход), что означает резкий перелом, тяжелое переходное состояние.

Все многообразие экономических кризисов можно классифицировать по трем разным основаниям.

1. По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах.

Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство.

Частичные распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль экономики. Так, финансовый кризис — глубокое расстройство государственных финансов. Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах (когда расходы государства значительно превышают его доходы). Крайним проявлением финансового краха является неплатежеспособность государства по иностранным займам (во время мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. прекратили платежи по внешним займам Великобритания, Франция, Германия, Италия. В 1931 г. США на год отсрочили все платежи по внешним долгам). В августе 1998 г. финансовый кризис огромной силы разразился в России.

Денежно-кредитный кризис — потрясение денежно-кредитной системы. Происходит резкое сокращение коммерческого и банковского кредита, массовое изъятие вкладов и крах банков, погоня населения и предпринимателей за наличными деньгами, падение курсов акций и облигаций, а также снижение нормы банковского процента.

Валютный кризис выразился в ликвидации золотого стандарта в обращении на мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран (нехватка иностранных «твердых» валют, истощение валютных резервов в банках, падение валютных курсов).

Биржевой кризис — резкое снижение курсов ценных бумаг, значительное сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности фондовой биржи.

2. По регулярности нарушения равновесия в экономике.

Периодические кризисы повторяются регулярно через какие-то промежутки времени.

Промежуточные не дают начала полного делового цикла и прерываются на каком-то этапе; являются менее глубокими и менее продолжительными.

Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения. Отраслевое потрясение охватывает одну из отраслей народного хозяйства и вызывается изменением структуры производства, нарушением нормальных хозяйственных связей и др. Примером может служить приостановка производства текстильной промышленности в 1977 г.

Аграрный кризис — это резкое ухудшение сбыта сельскохозяйственной продукции (падение цен на сельскохозяйственную продукцию).

Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных соотношений между отраслями производства (однобокое и уродливое развитие одних отраслей в ущерб другим, ухудшение положения в отдельных видах производства). Например, в середине 1970-х гг. возникли большие трудности в обеспечении западных стран сырьем и энергоносителями.

3. По характеру нарушения пропорций воспроизводства.

Здесь выделяются два их вида.

Кризис перепроизводства товаров — выпуск излишнего количества полезных вещей, не находящих сбыта.

Кризис недопроизводства товаров — острая их нехватка для удовлетворения платежеспособного спроса населения.

Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики выделяет несколько типов экономических циклов. Австрийский экономист Й. Шумпетер предложил классификацию экономических циклов в зависимости от их продолжительности. Экономическим циклам присвоены имена ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования.

Итак, экономические циклы обычно классифицируются по степени их продолжительности. Исходя из этого критерия выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. К краткосрочным (малым) циклам относят циклические явления продолжительностью 3—3,5 года. Эти циклы получили название циклов Дж. Китчена. В рамках малого цикла происходит обновление отдельных элементов основного капитала, т. е. средств производства, а цикличность подобного характера обуславливается возможным дисбалансом спроса и предложения на потребительском рынке. Ликвидация подобных дисбалансов требует до 3,5 лет, тем самым и закладывается продолжительность данного экономического цикла.

К среднесрочным циклам относят так называемые промышленные (или. классические) циклы (циклы Маркса — Жугляра) и строительные циклы (циклы С. Кузнеца). Продолжительность промышленного цикла составляет 8—12 лет. Именно закономерности развития ситуации в экономике в рамках промышленного цикла мы и описывали в предыдущем вопросе. Промышленный цикл связан с обновлением основного капитала и, соответственно, с инвестициями. Обновление основного капитала и инвестиции дают толчок для развития данного цикла. Считается, что промышленный цикл связан с дисбалансом спроса и предложения, но уже не на рынке потребительских благ, а на рынке средств производства. Ликвидация этого дисбаланса требует создания и внедрения новой техники, что обычно происходит с периодичностью в 8—12 лет. Строительные циклы связаны с жилищным строительством и ситуацией на рынке некоторых видов сооружений, в частности с колебаниями спроса и предложения на рынке жилья и на рынке сооружений. Немаловажное значение здесь имеют пессимистические и оптимистические настроения людей. Продолжительность этого цикла составляет 15—20 лет, в течение которых происходит обновление жилых зданий и производственных сооружений.

К сведению. Мы уже отмечали, что в послевоенный период в экономике бывшего СССР можно выделить два больших цикла, совпадающих по времени протекания с циклами Кузнеца, реально же эти циклы являлись циклами Маркса — Жугляра, только с очень серьезным сдвигом по фазам во времени — два раза, что объясняется особенностями развития цикличности в плановой экономике.

К долгосрочным циклам относят циклы Н. Кондратьева, речь идет о так называемых длинных волнах Кондратьева (45—50 лет). Считается, что приблизительно раз в 45—50 лет все рассмотренные выше циклы совпадают в своей кризисной фазе, накладываясь друг на друга. Существование длинных волн ученые-экономисты связывают с множеством факторов — с крупными научно-техническими открытиями, демографическими процессами и процессами в сельскохозяйственном производстве, с накоплением капитала для создания новой инфраструктуры в экономике.

К сведению. Николай Дмитриевич Кондратьев объяснял длинные циклы неодинаковой продолжительностью функционирования различных элементов основного капитала. Наиболее она велика у элементов инфраструктуры (каналы, плотины, железные дороги, мосты, морские причалы и т. д.) Их обновление осуществляется периодически, толчками, что связано с крупными техническими переменами в производстве и требует масштабных затрат. По мнению Кондратьева, начало каждого нового большого подъема связано с массовым внедрением в производство новых технологий. Так, подъем в первом большом цикле был связан с промышленной революцией в Англии, во втором — с развитием железнодорожного транспорта, в третьем — с внедрением электроэнергии, в четвертом — с автомобилестроением. Современные исследователи чаше всего выделяют пять больших циклов. Причем начало пятого цикла приходится на вторую половину 80-х — 90-е гг. К технологическим предпосылкам пятого цикла относят развитие электроники, компьютерной, микропроцессорной техники, биотехнологий. Крупные научно-технические открытия предполагают огромные инвестиции, и начинается значительная повышательная волна, а когда исчерпывается потенциал этих открытий и достижений, начинается понижательная волна деловой активности.

Кроме критерия продолжительности, выделяют множество принципов, позволяющих классифицировать экономические циклы: по сфере действия (промышленные и аграрные); по специфике проявления (нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные и т. п.); по формам развертывания (структурные, отраслевые); по пространственному признаку (национальные, межнациональные).

Если нормальный ход процесса общественного воспроизводства прерывается кризисом, это означает тяжелое переходное состояние экономической системы, обозначая начало очередного делового цикла. Подобная закономерность свойственна развитию рыночной экономки- Следует помнить, что любой кризис вызывает нарушение равновесия в хозяйственных системам

Экономические кризисы в этой связи можно классифицировать, исходя из масштабов нарушения равновесия, по регулярности нарушения равновесия и по характеру нарушения пропорций воспроизводства.

По масштабам нарушения равновесия в экономике выделяют кризисы общие, охватывающие всю национальную экономику, и частичные, возникающие в какой-либо отдельной сфере или отрасли народного хозяйства. По регулярности нарушения равновесия кризисы бывают периодические, т. е. повторяющиеся регулярно через определенный промежуток времени, промежуточные (эти кризисы обычно не становятся началом очередного экономического цикла и прерываются на каком-то этапе своего развития) и нерегулярные, возникающие в силу специфических причин. По характеру нарушения пропорций структуры общественного воспроизводства выделяют кризисы перепроизводства (дисбаланс между спросом и предложением на рынке, когда величина предложения превышает величину спроса) и кризис недопроизводства (это тоже дисбаланс спроса и предложения, но обратного характера — здесь величина спроса будет превышать объемы предложения). Кризисы недопроизводства не характерны для экономически развитых стран. Но именно такой кризис имел место в России в 1990-е гг.

К сведению. В самом общем виде можно выделить основные причины кризиса:

1. Экономика бывшего СССР была монополизирована государством. Ее основу составляло производство средств производства, причем при постоянной нехватке средств производства для отраслей хозяйства, производящих предметы потребления. Это явилось причиной дефицита в экономике, породившего кризис недопроизводства.

2. С другой стороны, бывший СССР отличался деформированностью структуры экономики. Эта деформация — следствие преимущественного развития первого и четвертого подразделений и слабого развития второго подразделения и сферы услуг. Замедленный рост производства предметов потребления привел к тому, что они стали составлять лишь незначительную долю от общего объема промышленного производства (приблизительно 1/4), 3/4 приходилось на средства производства и военную продукцию. Вот еще одна причина товарного дефицита, а следовательно, и кризиса недопроизводства.

3. Не совсем продуманная экономическая политика государства, проводимая в 90-е гг., также усугубила кризис недопроизводства. Эта политика была направлена на увеличение денежных выплат населению, стимулируя тем самым рост спроса на потребительском рынке, тогда как производство потребительских благ в экономике не увеличивалось.

Особенности экономического кризиса в экономике России не сводятся только к тому, что он носил характер кризиса недопроизводства. В первую очередь, нужно помнить о том, что кризис недопроизводства — одно из проявлений структурного кризиса, который в России совпал с кризисом экономическим.

Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных соотношений между отраслями производства, когда одни отрасли развиваются в ущерб другим.

Как мы уже отмечали, в плановой экономике экономические циклы проявляются «нетипично». В бывшем СССР это было связано с замедлением темпов экономического развития. В 80-е гг., по мнению исследователей, отечественная экономика вошла в депрессию. Ситуация усугублялась подавлением рыночных отношений в нашей стране и государственной монополизацией экономики. Подобное положение предопределило объективную необходимость глубокого реформирования сложившейся системы хозяйствования. Начавшиеся радикальные экономические преобразования (курс «шоковой терапии») привели к глубочайшему экономическому спаду. «Шоковая терапия» предполагала комплекс мер, направленных на быстрое построение рыночной модели хозяйствования на основе рыночного механизма саморегулирования экономики при достаточно болезненной, но тоже быстрой, ломке административно-командной системы регулирования экономики. Однако нарождающийся рыночный механизм в условиях трансформации плановой экономики в рыночную не способен на основе саморегуляции оптимально решить проблему приспособления экономической системы к изменившейся ситуации. В условиях трансформации экономики способность рынка к самоорганизации выступает как защитная функция, которая пытается вернуть систему к прежнему состоянию.

жизненный цикл предприятия

Предприятие, как субъект хозяйствования, в процессе функционирования проходит ряд стадий: создание, рост, зрелость, спад, реорганизация (реструктуризация) или санация, банкротство, ликвидация.

Первая стадия - создание предприятия и его становление. О возникновении субъекта хозяйствования свидетельствует факт его регистрации в соответствующих органах исполнительной власти.

На этой стадии происходит уточнение сферы деятельности предприятия, определение целей и выбор стратегии деятельности, разработка производственной и организационной структуры предприятия, подбор необходимого персонала, закупка оборудования, сырья, организация производства продукции (услуг) и управления предприятием.

На стадии роста и расширения деятельности предприятия происходит позиционирование его продукции на рынке, поиск лучших партнеров, завоевание своей доли на рынке, обеспечение рентабельной работы предприятия.

Стадия зрелости или оптимального функционирования характеризуется успешной высокоэффективной работой предприятия на основе отработанной технологии и организации производства, прогрессивных форм и методов управления предприятием, активной маркетинговой деятельности.

Если предприятие способно к изменениям, гибко реагирует на динамику внешней среды, быстро адаптируется к потребностям рынка, оно может долгие годы успешно функционировать, не боясь падения рентабельности и банкротства.

Если же предприятие своевременно не реагирует на требования различных стадий жизненного цикла, то дело будет неуклонно приближаться к спаду деловой активности и банкротству.

Однако существуют некоторые условия, выполнение которых помогает сохранить нормальное функционирование предприятия и уменьшить риск банкротства:

избегать излишнего оптимизма, когда кажется, что дело идет успешно;

разрабатывать и осуществлять качественные планы по маркетингу с четкими целями;

систематически делать обоснованные прогнозы по наличности;

идти в ногу с потребностями рынка;

своевременно выявлять критические моменты, которые могут представлять собой угрозу для предприятия.

Руководители предприятия должны обращать внимание на любые изменения в функционировании самого предприятия и в окружающей среде, которые могут быть первыми сигналами о надвигающейся беде.

Наименее жесткая альтернатива банкротству - реорганизация предприятия, цель которой - оживить предприятие. В этом случае разрабатывается и осуществляется план выхода из кризисной ситуации, который может включать слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования предприятия, в результате чего создаются новые, ликвидируются существующие юридические лица, меняется организационно-правовая форма предприятия.

Особой формой реорганизации является реструктуризация Предприятия, которая включает систему мероприятий по улучшению управления на предприятиях, повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции, повышению производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности.

Реструктуризация должна способствовать оздоровлению экономики предприятия, восстановлению платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости.

В том случае, когда результаты деятельности предприятия ведут к банкротству, может быть проведена санация (оздоровление) предприятия.

Санация - это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение банкротства и ликвидацию предприятия. Суть санации состоит в передаче (по решению суда) функций по управлению делами фирмы государственному органу или совету кредиторов из числа уполномоченных специалистов по делам о несостоятельности.

Применение процедуры санации создает реальные возможности для решения следующих задач;

обеспечение выживания предприятия;

заключение мировой сделки между должниками и кредиторами;

достижение лучшей реализации активов предприятия, чем при его ликвидации.

Санация может осуществляться организационными и финансовыми методами. В первом случае проводятся изменения в административном аппарате предприятия, устраняются или сокращаются нерентабельные подразделения. Финансовые меры могут предусматривать выпуск новых акций или облигаций для мобилизации денежного капитала, увеличение банковских кредитов и предоставление бюджетных субсидий, уменьшение дивидендов (процентов) по акциям (облигациям, депозитам), отсрочку их погашения (выплат), перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную.

Если санация не принесла ожидаемых результатов, проводится процедура банкротства. В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 8 января 1998 г. № 6-83 под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Основным признаком несостоятельности (банкротства) является приостановление текущих платежей - предприятие не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. По истечении указанного срока кредиторы предприятия-должника получают право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В суд может обратиться с заявлением и сам должник.

Ликвидация предприятия, т.е. прекращение его деятельности, происходит по причине банкротства по решению собственника имущества, либо по решению суда.

Типы кризисов убыточных фирм

В различных источниках можно встретить разное объяснение понятия «предприятие», но в принципе все они имеют схожие моменты. Предприятие – это обособленное учреждение, которое выполняет одну или несколько различных функций по реализации товаров и услуг.

Так существует ли реальная угроза существованию предприятия в виде кризиса? К сожалению, такая угроза существует всегда.

Кризисы являются показателем развития отдельного предприятия, которое может не соответствовать развитию других предприятий или отрасли в целом. Это обусловлено тем, что каждое предприятие имеет сугубо индивидуальное развитие, возможности и средства и подчиняется законам и принципам циклического развития всей социально-экономической системы. Оно имеет собственные циклы и кризисные ситуации. На это влияют различные факторы: внешние, внутренние, локальные и общие.

Предприятие зависит от внешних факторов, характеризующих состояние экономики, в которой осуществляет свою деятельность предприятие. Изменения в экономике приводят к изменениям и на предприятии. Если экономика находится в состоянии кризиса, то это находит отражение и на предприятии. Однако здесь немаловажную роль играют характер деятельности, масштабы, потенциал предприятия. Оно может вполне успешно противостоять внешним кризисным ситуациям или, в противоположном случае, чутко реагировать на них.

Для каждого отдельного предприятия существует свое соотношение внутренних и внешних факторов кризиса. Похожие по структуре и организации предприятия в кризисной ситуации могут повести себя совершенно по-разному. Одни будут продолжительное время сопротивляться, другие – находиться на грани банкротства, а третьи – извлекать выгоду. В чем причина? Их может быть много. Среди них и возможный потенциал, стратегия, высокий уровень управления, даже простое стечение обстоятельств. Все это отражает внутренние факторы, которые являются основным оружием в борьбе с внешними.

Но может быть и другая ситуация, когда предприятие входит в кризис при вполне благоприятных внешних факторах. Здесь причинами являются уже внутренние затруднения, такие как деловые конфликты, организационные проблемы, низкий профессиональный уровень сотрудников, ошибки в принятии решений, некачественный маркетинг и многие другие.

Ниже приводятся основные симптомы, свидетельствующие о приближении кризисной ситуации.

1. Снижение спроса на продукцию предприятия и одновременный рост спроса на продукцию предприятий-конкурентов.

2. Негативная динамика со стороны внешней среды: снижение объемов материальных и сырьевых ресурсов, повышение цен на сырье и техническое оснащение.

3. Сокращение темпов производства соседних отраслей.

4. Потеря конкурентного статуса на фоне общего усиления конкуренции на рынке.

5. Неблагоприятные правительственные меры в отрасли предприятия: повышение таможенных пошлин, налоговых ставок, нежелательные изменения валютного курса рубля.

6. Нестабильная обстановка в регионе, где находится предприятие. Это может быть неблагоприятная экологическая, политическая, социальная обстановка.

7. Нестабильность действий иностранных партнеров.

8. Новые открытия и инновационные разработки предприятиями-конкурентами.

9. Старение и ухудшение технической базы предприятия: износ, моральное устаревание, использование технологий, вызывающих потери и снижение качества продукции.

10. Трудности с персоналом: недостаточный профессиональный уровень, несоответствие навыков сотрудников новым требованиям и технологиям, снижение заинтересованности.

11. Недостаточная организация управленческой структуры, ее застойность.

12. Финансовая политика характеризуется наличием заемных средств, падением курса акций предприятия.

Итак, симптомов кризисов очень много. Однако, помимо них, еще существуют и причины кризиса. Между ними очень тесная связь, однако для правильного анализа и прогнозирования нужно уметь разбираться в этих понятиях.

Симптомы – это начальные признаки, самые первые «звонки». Они проявляются в различных показателях и, самое главное, в их динамике, характеризующей функционирование предприятия. Анализ таких показателей, как, например, производительность, финансовое состояние, эффективность, текучесть персонала может отражать состояние производственной основы предприятия. Наиболее важную роль играют финансово-экономические и социально-экономические показатели. Состояние показателей оценивается, с одной стороны, относительно нормативных величин, а с другой – относительно друг друга.

Симптомом предкризисного состояния может являться отклонение показателей от нормы, отклонение от средней величины и т. д.

Симптомы не являются отражением причин кризиса. Симптом – это первоначальное проявление кризисной ситуации, причины же кроются гораздо глубже, они могут складываться продолжительное время и зависят от многих факторов. Признак кризиса – это объективное состояние или событие, которое говорит о наступлении кризиса.

Причины кризиса – это события или явления, в результате которых данный кризис наступил.

К примеру, инфляция является фактором кризиса, причиной же будет увеличение массы денег. Симптомы – повышение цен, неожиданный рост заработной платы и т. д.

На предприятии признаком кризиса могут быть, к примеру, снижение качества продукции, большая задолженность по кредитам, причиной – финансово-экономические затруднения, ухудшение общего состояния экономики, недостаточный уровень профессионализма сотрудников. Симптомы – первые показатели отрицательной динамики, рост финансовых вопросов и т. д.

Нужно также учитывать тот факт, что предприятие – это система, потому что оно состоит из взаимосвязанных между собой элементов, компонентов и является целостным механизмом. А система, как известно, может быть устойчивой или неустойчивой. Устойчивость системы зависит от факторов, которые могут быть внешними и внутренними.

Если рассматривать плановую экономику, то устойчивость социально-экономических систем обуславливалась большей частью внешними факторами. В таких условиях устойчивость предприятия достигалась за счет принятия мер извне, и кризис не возникал. Однако, это не является показателем того, что кризисов не было. Они существовали на более высоких уровнях – отраслевых, государственных.

Сейчас время рыночной экономики и теперь кроме внешних приходится учитывать и внутренние факторы устойчивости предприятия. Главным является принцип самоорганизации – предприятие проводит собственный анализ деятельности и ее взаимодействия с внешней средой.

Вследствие процесса жизнедеятельности систем (предприятий) происходит изменение их структуры. Развитие системы заключает в себе множество циклов. Их множество, они накладываются друг на друга, поэтому исследование и анализ процессов деятельности предприятия представляет определенные трудности.

Первый этап – зарождение предприятия, установление его первоначальной организационной структуры. Это скрытый этап будущего развития. Четкой структуры предприятие еще не имеет, но уже можно выделить направление деятельности, определенные черты, характеристики. Говорить об окончательном оформлении предприятия нельзя, но на этом этапе уже начинаются пробные операции, исследование рынка на спрос. Любое предприятие заключает в себе определенную долю риска. Это связано с тем, что в момент возникновения предприятия на рынке уже действует большое число конкурентов. Поэтому многие предприятия просто-напросто разоряются. Поэтому сейчас во многих странах проводятся мероприятия по поддержке малого бизнеса в виде льгот, снижения ставок налогообложения и т. д.

Причинами кризиса в этих случаях могут быть:

1) отсутствие слаженного аппарата управления, способного направлять действия сотрудников; 2)недостаток ресурсов – финансовых, трудовых, технологических, материальных; 3)невостребованность продукции, производимой на предприятии; 4)недостаточные условия труда и социального обеспечения по сравнению с конкурирующим предприятием; 5)низкая заработная плата работников.

Если первый этап прошел сравнительно удачно, то можно говорить о наступлении второго, в котором происходит окончательное оформление предприятия и его структуры. Этап начинается с переходом деятельности на более высокий уровень, формирования разветвленной сети управления, повышения качества производимой продукции и производительности труда. Это этап упрочнения своих позиций, выбора конкурентной стратегии, вывод маркетинговой деятельности на новый уровень. Этот этап характеризуется в основном количественным ростом. Но здесь также существует опасность кризиса. Она, как правило, не связана с внутренними факторами, поскольку именно во внутреннем развитии на этом этапе наступает время устойчивости. Предприятие должно опасаться в первую очередь внешних воздействий – политических или экономических.

Кроме того, причинами кризиса могут быть:

1) разногласия в управленческом аппарате;

2) ограниченность ресурсов;

3) неспособность сотрудников быстро перестраиваться;

4) прямая зависимость от рынка;

5) неподходящие условия и оплата труда;

6) проблемы с технической оснащенностью;

7) низкие производственные темпы.

Третий этап – этап зрелости, высокой конкурентоспособности, устойчивого функционирования. Очень часто многие предприятия на этом этапе принимают решение о снижении темпов динамики в сторону более стабильного существования. Они могут себе это позволить, поскольку обладают уже достаточными размерами, определенным постоянным процентом спроса и наличием сети дочерних предприятий. Как правило, первые позиции при такой политике утрачиваются, но оставаться все время первым можно только при постоянном инновационном режиме. К этому времени у предприятия формируется широкий ассортимент, географически масштабная расположенность, что позволяет в меньшей степени зависеть от исхода конкурентной борьбы. Но и здесь кроется угроза. Таким предприятиям уже трудно оставаться динамичными, тем более они сами частично отказываются от динамики. Утрачивается способность получения соразмерной прибыли при сохранении оборота. Причина может также крыться и в том, что у предприятий к этому этапу формируется множество других, косвенных направлений, которые с течением времени будут требовать все большего количества средств. При появлении разветвленной сети будет усложняться и управленческая структура.

Выход из кризиса можно найти в уменьшении размеров предприятия, в избавлении от убыточных проектов. Если же принятые меры не приносят результатов, то постепенно предприятие займет второстепенные позиции и его деятельность медленно сойдет на нет.

Четвертый этап – несмотря на то, что он носит название «пик развития», это уже период старения, начала упадка деятельности, снижения всех показателей. Происходит упрощение структуры, а на рынок выходят более молодые и сильные конкуренты. Предприятия на этом уровне имеют ограниченный спрос и, как правило, входят в полосу среднего и малого бизнеса.

Пятый этап – прекращение существования предприятия или его реорганизация.

Самая высокая опасность кризиса на предприятии существует в переходные периоды – промежутки между этапами цикла.

Первый переходный период – возникновение потенциала развития. Этот период можно охарактеризовать процессами зарождения нового в среде старого. Зарождение потенциала чревато кризисом. Однако этот кризис может не быть разрушительным – например, это могут быть кризисы обновления, поиска.

На начальном этапе развития предприятие имеет обычно небольшие размеры и отличается малым количеством средств и людских ресурсов. Поэтому создание антикризисного отдела, занимающегося прогнозированием и разработкой антикризисной программы, является делом затруднительным. Поэтому так важно включать в образовательную программу менеджеров любого профиля навыки антикризисного менеджмента. Конечно, с развитием предприятия этому вопросу нужно уделять больше внимания и собрать команду профессионалов, которые обеспечат проведение антикризисного менеджмента на должном уровне.

Второй переходный период – становление. Здесь начинают проявляться уже первые сложности в организационно-правовой и финансово-экономической структурах предприятия. Следует отметить тот факт, что, несмотря на высокую вероятность возникновения кризиса, предприятия в этот период наиболее сложно поддаются антикризисной политике в силу своей агрессивности. Для предприятия важно становление на рынке и завоевание прочных позиций, поэтому все остальные вопросы отходят на второй план.

Третий переходный период – утверждение. Происходит закрепление завоеванных позиций, оформление конкурентных преимуществ. Опасность кризиса заключается в нарастании различных внутренних факторов: деловых перипетий, социально-психологических аспектов, отсутствии инновационной линии.

Четвертый переходный период – падение. Сокращение большинства показателей деятельности предприятия. В принципе, падение показателей – это уже само по себе признак наступления кризиса, однако здесь следует внимательно проанализировать темпы падения. Возможно, что это не является необратимой ситуацией, которая приведет к прекращению существования предприятия, а свидетельствует о наступлении наиболее опасного периода в жизни предприятия, который может перерасти в кризис. Кризис – это крайние и резкие изменения показателей в отрицательную сторону. А вот из состояния падения предприятие вполне может найти выход.

Пятый переходный период – исход. Время окончательного разрушения предприятия.

Итак, во все периоды жизни предприятия существует опасность возникновения кризиса. Но и сам кризис также протекает в несколько указанных ниже этапов, которые отличаются характером, содержанием, воздействиями и мерами по их устранению.

1. Снижение основных показателей предприятия – рентабельности и объемов прибыли. В результате ухудшается финансовое состояние предприятия. Решить эту проблему можно несколькими способами: выбором другой стратегии или изменением старой, сокращением издержек, увеличением производительности.

2. На втором этапе уже проявляется убыточность производства, в результате чего происходит снижение резервных фондов предприятия. Если же этих фондов нет, то наступает сразу третья фаза.

3. Полное истощение или отсутствие резервных фондов. Для того, чтобы сократить убытки, предприятию приходится часть оборотных средств пускать в эту сторону, что приводит к снижению воспроизводства. Здесь уже следует принимать жесткие и серьезные меры.

4. Неплатежеспособность. Предприятие не может заплатить по обязательствам и даже сократить воспроизводство. Появляется угроза полного банкротства или временной остановки деятельности предприятия.