- •Глава 1.

- •Глава 1 Статистическое исследование мифообрядовых истоков волшебной сказки

- •Глава 2 Компьютерное моделирование пословицы

- •Структура пословицы изучаемого класса

- •Алгоритм порождения пословицы

- •Обсуждение результатов и выводы

- •Глава 3 Структура стихотворного поэтического текста

- •Глава 4 На пути к единой теории поэтической фоники

- •1. Программа буква фонема

- •2. Пять точек зрения на поэтическую фонику

- •3. Теория анаграмм 9

- •4. Методика исследования

- •5. Анаграммы в лирике а. Блока. «Аnte Lucem». «Стихи о Прекрасной Даме».

- •6. Лирика зрелого Блока

- •7. Переводы

- •8. Итог анализа анаграмм у Блока

- •9. Частотный аспект фонологической структуры поэтического текста

- •10. Ономатопея

- •Глава 5. Вероятностные модели стихотворного ритма.

- •Глава 6 Вероятностная модель силлаботоники

- •Глава 7 Стихотворный ритм как процесс

- •Глава 8 Статистическое исследование хорея и ямба

- •Слоговой ритм.

- •Метрическая отчетливость ритма

- •Средняя выделенность слога

- •Ритмическая характеристика строки

- •Изменчивость ритма

- •Глава 9 Деструктивно-конструктивный анализ онегинской строфы

- •Результаты первого эксперимента

- •Глава 10 Исследование бытия и распада жанровой системы русской поэзии XVIII—начала XIX века

- •Глава 11 Темы и вариации русской поэзии

- •XIX и XX веков

- •Глава 12 Структура историко-литературной ситуации в области поэзии

- •Глава 13

- •Периодизация творческого пути поэта:

- •Пушкин, Гумилев, Пастернак

- •Гумилев

- •Пастернак

- •Глава 14 Компьютерная энциклопедия одного поэта

- •Глава 15 Синтаксические этюды

- •Синтаксические паузы в стихе

- •Синтаксический перенос

- •Синтаксическое развертывание

- •Синтаксическое развертывание в «Фаусте» Гёте и Пастернака

- •Введение

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Заключение

8. Итог анализа анаграмм у Блока

В «Аnte Lucem» и 1-м отделе «Стихов о Прекрасной Даме» (1898 — весна 1901) яркость анаграмматического творчества Блока быстро нарастает отчасти, возможно, под неосознанным влиянием пушкинской традиции, главным же образом за счет собственных творческих импульсов молодого гения. Во 2 отделе «Стихов о Прекрасной Даме» (лето — осень 1901), в пору острейшего переживания поэзии и мистики В. Соловьева, анаграмматическое мышление поэта достигает предельной интенсивности. В 3—6 отделах (конец 1901—1902) оно резко слабеет в связи с тяжелым мистическим романом и с «декадентничаньем» Блока под влиянием сближения с Мережковскими. На протяжении всего остального пути поэта происходит дальнейшее постепенное погружение анаграмматических структур в глубины сознания; на поверхность высылаются преимущественно параграммы, всплески созвучий, большей частью не выделяемые статистикой; интенсивные анаграммы единичны.

Установленная нами эволюция анаграммирования соотносится с широко известными настойчивыми утверждениями Блока о том, что лучшее его создание, — это Первый том и, особенно, «Стихи о Прекрасной Даме», с его желанием уже после революции, в конце жизни, переиздать их, с его замечательным опытом их комментирования.

С волнением вспоминаю время второй половины 70-х годов, когда мы с А. Д. Кошелевым занимались проблемой анаграмм и когда эта работа была доложена в Тарту на третьей конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура ХХ века». В обсуждении работы на разных этапах участвовали А. А. Агеев, Г. С. Васюточкин, С. И. Гиндин, Вяч. Вс. Иванов, М. А. Краснопёрова, Ю. М. Лотман, М. Б. Мейлах, З. Г. Минц, Р. Д. Тименчик. С благодарностью вспоминаю их помощь и поддержку и называю здесь их имена.

9. Частотный аспект фонологической структуры поэтического текста

Слабой стороной описанной нами работы было выделение предполагаемых анаграмм до применения статистического контроля. Мы внимательно читали стихотворение за стихотворением. Когда нам казалось, что мы видим анаграмму, мы начинали проверять свои впечатления посредством критерия согласия, вычисляя 2 с помощью микрокалькулятора, а еще раньше арифмометра. Мы знали, что больше или меньше анаграмм не заметим и пропустим, и стремились выявить лишь общую закономерность эволюции анаграмматического мышления Блока. Работа шла медленно.

Теперь в рамках общей работы по исследованию трудных вопросов истории и теории литературы с помощью лингвистических, математических и компьютерных моделей процесс выделения анаграмм удалось автоматизировать. Таким образом, филолог получает в руки весь рабочий материал, необходимый для исследования анаграмм и построения общей теории поэтической фоники.

Мы рассмотрели главу первую «Евгения Онегина» в сравнении с прозой пушкинского «Выстрела», а также тексты выдающихся поэтов, принадлежащие к хрестоматийным произведениям лирики ХХ в., и для сравнения два прозаических текста ХХ в.: 1) В. Хлебников (1885—1922). Бобэоби… <1912>. 2) А. Ахматова (1889—1966). Все мы бражники здесь, блудницы… (1913). 3) А. Вертинский (1889—1957). Бал Господень (1917). 4) В. Ходасевич (1886—1939). Анюте (25.1.1918). 5) И. Бунин. (1870—1953). И шмели, и цветы, и трава, и колосья… (14.7.1918). 6) Б. Пастернак (1890—1960). Зимняя ночь (1946). 7) И. Елагин (1918—1987). Амнистия (1967?) 8) В. Шкловский. Гамбургский счет. Л., 1928, С. 92—93. («Дите» Вс. Иванова.) М. Булгаков. Мольер.

Здесь мы приведем важнейшие результаты. В нашем исследовании область случайных значений величины 2 = 3.84. Фонемы, 2 которых превосходит данную величину, встречаются в тексте статистически значимо чаще или реже, чем в среднем в русской речи. Назовем их частые, редкие и нейтральные фонемы.

Наибольшее отклонение от средних частот показывают фонемы в стихотворении «Бобэоби»: 2(п’) = 65.01; 2(`э) = 60.81. Ничего сколько-нибудь приближающегося к этому ни в одном другом стихотворном тексте нет. Еще две частых фонемы имеют: 2(р’) = 8.55; 2(с) = 5.82. И только одна фонема текста редкая — <а> под ударением: 2(à) = 6.15.

У Пастернака также есть две частые фонемы, хотя масштаб отклонений иной, чем у Хлебникова: 2(л) = 20.75; 2(э) = 19.29. И еще две со значительным отклонением частот от средних, хотя и на ступень ниже: 2(р’) = 11.88; 2(с) = 11.72. В тексте есть еще пять частых фонем. Это <в’>, <г>, <ч>, <л’>, <м’>. Фонемы <т>, <у>, <ш>, <ф> редки. Чаще поэт использует звонкие согласные, реже — глухие, чаще — переднюю гласную <э>, реже — заднюю гласную <у> (эти гласные фонемы противопоставлены и по другим признакам). Обобщая, отметим, что в стихотворении «Зимняя ночь» поэт усиливает звучность по сравнению с обычной звучностью русской речи. Можно сказать, что в стихотворении Пастернака «Зимняя ночь», как и у Хлебникова,— у поэтов, принадлежащих к футуристической традиции, ориентированной на звучание текста, — фонологический уровень играет активную роль в передаче смысла и эстетической информации.

Приближается к Пастернаку по структуре частот фонем Вертинский. В его тексте 2(л’) = 12.62. Фонемы <и>, <м>, <к’> также часты. Фонемы <ỳ>, <с'>, <н'>, <`и>, <й> редки. Этот результат, как ни одиноко он выглядит, заставляет задуматься над особенностями стихотворной речи вовсе не исследованного поэта А. Вертинского.

Иную конфигурацию имеют частоты фонем других поэтов.

У Ходасевича имеется только одна частая фонема <м> (2 = 6.31) и три редкие фонемы <у>, <п>, <л> (2 = 5.03; 5.72; 7.07 соответственно). У Ахматовой только три частых фонемы: 2(ц) = 5.70; 2(т) = 5.02; 2(`у) = 4.50. И ни одной редкой. У Бунина вообще ни одна фонема текста значимо не отличается по частоте от ее частоты в речи.

В общем, мы имеем основание сказать, что в текстах Бунина, Ходасевича и Ахматовой фонемы встречаются приблизительно с тою же частотой, что и в русской речи, и поэтому не могут играть активную роль в передаче смысла и эстетической информации.

«Амнистия» И. Елагина написана верлибром, тем не менее конфигурация частот фонем та же, что в стихотворениях, написанных силлабо-тоническим стихом: две фонемы часты, три редки: значения 2 равны для <э> 10.42; для <в'> 8.71; для <ф> 4.72; для <à> 4.81; для <н'> 6.85. Ближе всего это к фонике «Анюты».

Проза Шкловского и Булгакова, имеющая очевидную ориентацию на план выражения, обладает в принципе точно такой же структурой фонемных частот, что и поэзия. У Шкловского 2 равен для <б’> 29.59; для <г> 10.68; для <з> 9.15; для <`у> 4.49. Это весьма близко к «Амнистии». У Булгакова 2 равен для <к'> 60.94; для <с> 17.47; для <й> 5.25; для <г> 4.97; для <д> 4.70; для <р’> 3.95; для <ф> 6.21; для <л> .47; для <с’> 12.16 (три последних фонемы редкие). Это напоминает частотную структуру фонологической системы «Бобэоби» и «Зимней ночи». У Шкловского значительное преобладание фонемы <б’> объясняется насыщенностью текста разными формами ключевого слова белый (и в значении ‘контрреволюционер’, и в значении ‘человек белой расы’). У Булгакова текст до предела насыщен названиями языков с суффиксом -ск- (французский и т.п.).

В главе первой «Евгения Онегина» 9 фонем частых и 6 фонем редких. В повести Пушкина «Выстрел» частых 7 фонем и редких 10 фонем. И в «Евгении Онегине», и в «Выстреле» преобладают преимущественно гласные и звонкие согласные фонемы, а реже нормы встречаются глухие согласные.

1. Изложенные данные позволяют сделать некоторые общие выводы о частотной структуре поэтического текста. Большая часть фонем в любом тексте имеет частоту, статистически значимо не отличающуюся от их частоты в речи. В главе первой «Евгения Онегина» из 41 фонемы таких 26; в «Выстреле» — 24; в лирике ХХ в. от 28 у Пастернака до 41 у Бунина: в одном стихотворении нейтральных фонем 28, в одном их 32, в двух по 36, в одном 37, в одном 38 и в одном 41. В прозе ХХ в. у Шкловского — 37 нейтральных фонем, у Булгакова — 32.

На первый взгляд, у Пушкина меньше нейтральных фонем, чем у поэтов ХХ в. Но если мы разобьем главу первую «Евгения Онегина» на 10 фрагментов, по длине близких к средней длине лирического стихотворения ХХ в., то результаты будут предельно близки к лирике ХХ в. В двух фрагментах по 34 нейтральных фонемы, в одном 35, в трех по 36, в одном 37, в двух по 40. И почти то же самое видим в прозе «Выстрела»: в одном фрагменте 34 нейтральные фонемы, в двух по 35, в одном 36, в двух по 37, в одном 38, в трех по 39.

Поражает устойчивость количества нейтральных фонем в лирике и романе в стихах, в XIX и XX вв., в силлабо-тоническом стихе, в верлибре и в прозе. При статистическом исследовании поэтической речи нам уже приходилось обращать на это внимание. Складывается такое впечатление, что при создании поэтических текстов автору приходится прилагать значительные усилия, чтобы преодолеть власть статистических закономерностей поэтического языка.

2. Как правило, поэт стремится усилить звучность: увеличить частоту звонких согласных и открытых гласных фонем, уменьшить частоту глухих согласных и закрытых гласных.

3. Только при специальной организации фоники она становится интенсивным носителем семантической и эстетической информации.

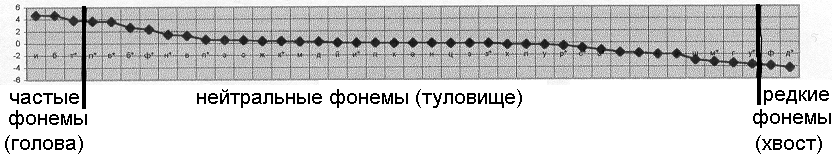

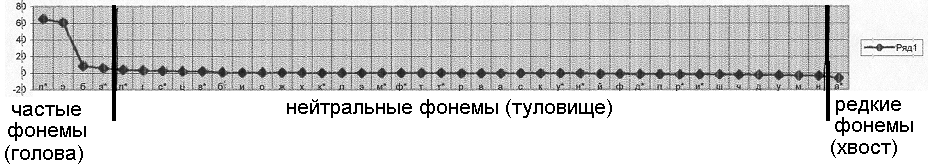

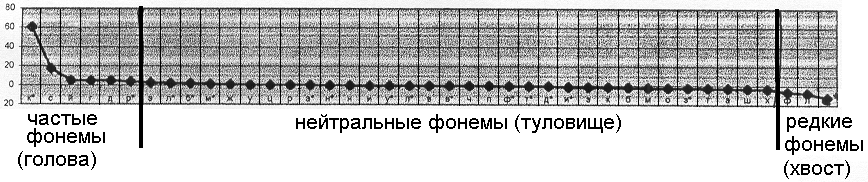

4. На графике, на котором вдоль горизонтальной оси расположены фонемы в порядке убывания значений 2, а вдоль вертикальной значения 2, мы различаем голову (частые фонемы), туловище (нейтральные фонемы) и хвост (редкие фонемы) змеи. См. диаграммы рис. 1. Редкие фонемы здесь помещены в области отрицательных значений.

«Евгений Онегин», глава первая, первый фрагмент

«Выстрел» Пушкина, первый фрагмент

Хлебников. «Бобэоби…»

М. Булгаков. «Мольер»

Голова почти всегда больше хвоста и поднята на величину больше той, на какую хвост опущен. Иными словами, несколько больше фонем текста преобладает по частоте над своими частотами в речи, чем уступает своим частотам в речи. И на большую величину они преобладают, чем уступают. Явные исключения в нашем материале составляют тексты Бунина и Ходасевича.

Мы полагаем, что найденные нами закономерности в какой-то степени приближают нас к пониманию частотной структуры поэтической фоники 52.